第一部分 家世 童年 家乡

(—1939年)

一、故乡和家世

我出生在山西平定一个偏僻、贫穷的小山庄,村名叫冠庄垴,离县城八里,这个村南北低中间高,是个半山坡,东西北三面临沟壑,南连龙王山的脊梁,是一个曲型的丘林地带。土地贫脊,水土流失,人们的生活以种粮为主,兼搞冶炼、烧砖、挖煤及外出经商、拉长工打短工等。一条小河从西南流向东北,人们世世代代靠这条小河洗菜、洗衣、饮水牲畜。小河经常断流,但在雷雨季节山洪暴发时,洪水猛涨,浊浪淘天,汹涌澎湃其势非常壮观。山庄虽小但地势险要,非常适合游击战。日军侵占山西后,历来俱有反抗精神的平定县人民在共产党领导下,在乡村成立了三个抗日县政府。以平定县至辽县(今左权县)公路为界,路东是平东县抗日政府,路西是平西县抗日政府,正太铁路以北是路北平定县抗日政府。冠庄垴这个小村庄由于地势独特,就成了八路军游击根据地。平西平东县的情报信件交流,工作人员游击队员的往来,都要经过这个村庄,一时间村公所就成了联络站、转送站。虽然频繁的活动都是秘密的,但有时也有走漏消息的时候。一九三八年十月,日军就偷袭了一次。那天,村上住有百十人共产党游击队员,日军半夜摸进了村,还打死了一名游击队员。

冠庄垴村有五十多户人家,基本是两大姓,姓李的和姓王的。姓李的住北头,姓王的住南头,其余的均属杂姓。小时候听上辈人讲,我父亲的爷爷身后留下两个儿子,大儿子名叫李福,二儿子名叫李禄。李禄成家后繁衍得快,生了六个儿子,俗称老六股,后裔都住北头。李福(我的爷爷)只生了一子一女,一子就是我父亲李玉盛。我父亲生儿育女虽多,但大多夭折,现在留在庄上的后裔就只我的侄儿李永凯一家。

我姑妈很早就出嫁了,嫁到外乡给一个姓严的大户人家做了媳妇,姓严的是远近闻名的富户。听我妈说,光绪年间被响马抢劫了一次,从此就衰败了,到我记事的时候,姓严的就成了破落地主。

光绪元年,我爷爷去世。光绪三年,家乡遭特大旱灾,农作物颗粒无收,人们把树皮树叶都吃光了,我奶奶被饿死,父母双亡后,我年仅七岁的父亲跟着婶娘过活,婶娘是个穷人,家境贫困又没有经济来源,无奈只好嫁人走了。我父亲无依无靠、举目无亲,为了生活下去,就投到张姓门下做了人家的干儿子,取名张锁。灾荒年间,谁家又有多余的饭呢?我父亲走投无路,只有乞讨度日。白天到处流浪乞讨,夜晚睡在他人屋檐下,寒冬腊月冰天雪地,光着脚给别人放羊,夜晚与猪狗睡在一起取暖。为了活命,我父亲不得不背井离乡到处奔波,后来跟着本村的上辈人到了天津,在染布店当了一名学徒。学徒工也是很苦的,每天早上天没亮就得爬起 来,第一桩事倒马桶,然后生煤炉、烧饭、打扫店堂、洗菜、淘米、洗尿布,都是干不完的杂活。晚上和师兄睡在一起,要倒夜壶。吃饭的时候,要给师傅账房先生盛饭,每天小心翼翼,他们饭碗快空了,便赶紧放下自己手中的筷子,双手接过空碗,盛好饭双手捧上,自己刚扒几口饭,又马上给他们盛饭,忍饥挨饿根本吃不饱。每月给钱很少,除去补交月规钱,剃头、洗澡花费后所剩无几。只算是混口饭吃,根本学不到手艺。1900年山东爆发了义和团运动,很快席卷直隶,天津大乱,染布店关门,父亲失业。由于生活所迫,只得返回山西老家。

来,第一桩事倒马桶,然后生煤炉、烧饭、打扫店堂、洗菜、淘米、洗尿布,都是干不完的杂活。晚上和师兄睡在一起,要倒夜壶。吃饭的时候,要给师傅账房先生盛饭,每天小心翼翼,他们饭碗快空了,便赶紧放下自己手中的筷子,双手接过空碗,盛好饭双手捧上,自己刚扒几口饭,又马上给他们盛饭,忍饥挨饿根本吃不饱。每月给钱很少,除去补交月规钱,剃头、洗澡花费后所剩无几。只算是混口饭吃,根本学不到手艺。1900年山东爆发了义和团运动,很快席卷直隶,天津大乱,染布店关门,父亲失业。由于生活所迫,只得返回山西老家。

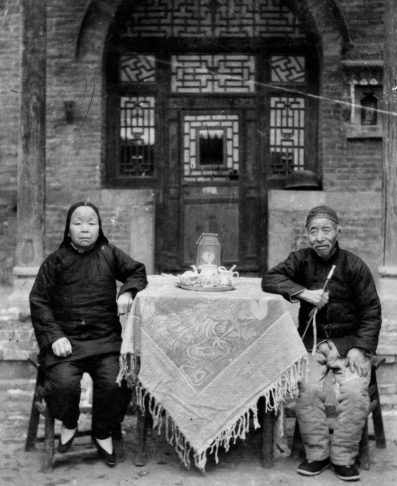

我父亲自幼失去双亲,四处飘泊、寄人篱下,备尝人世艰辛,养成了胆小怕事,遇事畏畏缩缩,处处谨慎,拿不出主见性格。他特别善于忍耐,人称老好人,既不善于言谈,又不善于交际,回到庄里,竟找不到一处安身立命之所。万般无奈情况下,找到了唯一亲人——姐姐,姐姐给他安排个临时住处,以后找到了媳妇。(李丽注:图为回忆录作者李和望的父亲李玉盛和母亲刘梦妮)