***(呼鸣《油画背后的故事》~连载中)***

68. 我上了五里坨中学

(左图:1969年8月15日我小学毕业了,这是我的红旗小学的毕业证。我上了附近的五里坨中学。)

很快我就小学毕业了,上了附近的五里坨中学。五里坨位于石景山区西北部,东距京西重镇磨石口(今模式口)五里,村中有小山丘名兴隆山,又称“小青山”,俗称“坨子”,所以村子得名“五里坨”。五里坨中学座落在村子的边上,一座三层的红砖楼。

我被分到二班,并被指定为二班的班长。班主任是田宏均老师,班上有40多个来自各种家庭的孩子,有后勤大院子弟,有炮厂子弟,也有附近高井村、黑石头村和五里坨村的子弟。这也是我第一次接触到那么多不同家庭,不同家教的同学。学生中午要带一顿午饭,那会儿用的是一水儿的铝制饭盒。中午学校有专门的人负责给学生热饭,一到吃饭的时候差别就显现了。很明显我们大院的孩子们带的饭要好得多。农村的同学常常是打开饭盒,不是红薯和一块咸菜,就是一个窝头和一块咸菜。我的同桌是高井村的同学,好像叫王桂兰,长年穿件半新不旧的黑色中式上衣,一条灰色的裤,一张常有微笑的菜色脸。每次吃午饭,我常和她换红薯吃……

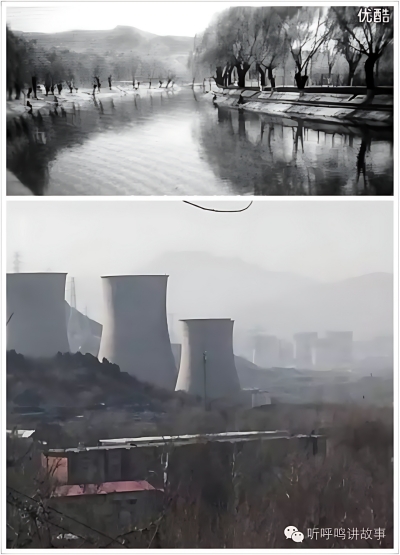

我们每天都步行上学,从我家44楼到学校,大约要走50多分钟,最好玩的是出了后勤南大门,沿着河沿边走边玩,一路说说笑笑叽叽嘎嘎。小河水流湍急,两旁是很粗大的垂柳。因为是从高井发电厂排放出的水,所以一年四季水都是温的。刚刚到西山的时候,我妈认为我们还小,夏天时妈妈就用背包绳把我和大弟拦腰栓住,她拉住绳子坐在河沿上看着我们游。那是很难忘的快乐时光,常常游到天快黑了才肯回家,后来我们长大了,不告诉妈妈,常常偷偷地去游。再后来在湍急的水流中我可以横渡到对岸了……

(右图:这就是西山高井发电厂和我们上学时走的河边,每次走到这里,我们都会放慢脚步。)

有一天,我和朋友一起游泳,远处漂来一团白东西,我们踩着水在水中等着,不知谁一喊:“是死人!”我们不顾一切往岸边游,我想看个究竟,慢了一步,漂流的尸体擦身而过,我回头只看了一眼,真是太恶心了!是一个老太太平躺水面,肚子胀得很鼓,光着两只裏过的小脚,脸上糊着一大团水草,上面居然还飞转着大绿豆苍蝇……以后游泳时我总是盯着上流,再怕有谁不声不响地漂流下来。

我最愉快的时光是和同学一起走在那长长的河边土堤上,夏季的暴风雨当中,我在教室里听着大雨敲着玻璃窗,风伴雨咆哮着从白天进入了漫长的黄昏。在那倾盆大雨中,我暗自窃喜着,等待雨后河边的那个奇景,那就是大雨滂沱后,满地是一片片的死癞蛤蟆。清晨我们上学就像怕踩上地雷似的,挑着空地儿,在尖叫声中,踮起脚尖跳跃着奔跑着,有时也会踩到软软的蛤蟆身上,很恶心,也很刺激。多少年后,我在国外看过一个精典的恐怖电影,结尾的最后一个镜头就是从天上掉癞蛤蟆,满天满地的噼里啪啦地往下掉,厚厚的一层又一层的癞蛤蟆……

(我们二班的部分同学(一) 左起:张淑芬、张学玲、王玉芬、耿素娟、王春良、赵莉、靳庭香、高乃辰、王刚。)

(我们二班的部分同学(二) 左起:高潮、李妍、陈化初、方淑芬、方德喜、任振玉。)

69. 我们在山里迷路

刚升中学就赶上了响应毛主席的“深挖洞,广积粮,不称霸”的号召,我们好像只是半天学习,半天要挖防空洞,随时准备打仗。在中学的楼后,热火朝天地挖起了防空洞,挖出来的土再和上水,打成土坯,再烧成砖。后院的操场简直就是个大工地。风一刮一片黄雾,雨后又是一片泥泞……

打土坯的活儿我是最爱干!有技术又好玩,其实最有技术的是烧砖,一般都是老师们和工宣队的师傅们操作。

有一天早上,老师动员大家去山上砍柴,因为烧砖的干柴马上就快用完了。是自由组合,我就和田素军、丛伟、刘和平等几个后勤大院的孩子,向黑石头山进发了。我们兴致很高,干劲十足,边走边砍小枝子,每人一小捆,像模像样儿地背在背上。莫名的有一种责任感,似乎砖窑里的砖,就等着我这捆柴禾呢。在山顶上我们坐成一圈吃了午饭。我们越走越远,想再多砍些树枝,酸枣也是越摘越大,我摘了满满半书包……

太阳黯淡了,风怎么就吹起了奇怪的呼哨,像山鬼在尖叫。薄薄的云也像是在逃,不动声色刷刷地走的很快,树木到仲夏脱下叶子,在我们的脚下被我们踢得哗啦啦地作响。不知谁问了一句说:“呼鸣,我们回去吧,还要回学校送柴禾呢。”这时我们才发现找不到回去的路了,没有一条像是有人踩过的路。我们顿时像几只失去羊群的散羊,满山遍野地乱窜,不时听到有人的衣服被树枝扯破的声音。

(右图:这是我们同年级的部分校友。左起:母桂芳、陈充预、刘素兰、赵淑慧、袁萍、厐如英、姜玉林、白新如、徐伟群。)

终于到了夕阳通红时,碰到了一个人影,我们奔跑上前差不多一起说:“老乡!我们迷路了,怎么办呀?您知道后勤大院吗?”他的脸快和天一般黑了,他伸出一把镰刀朝我们身后一指,用沙子一样的低音说:“你们走过了……”我身后开始有人小声抽泣起来。我大喝道:“哭!哭什么?哭能哭回家吗?”我再一回头,那指路的老乡没影儿了。我马上想到,要是雷锋叔叔,一定送我们回家的,可又转念一想,天啊,他不会是阶级敌人吧?我打了个激灵,喃喃地自语:“不会吧?太危险了……”我们这会儿是又渴又累又害怕,漫无方向地转着。我们这几个黑魆魆的身影,互相都快看不到彼此了,在这么大的山上,就是全丢了,也不过是撒了几粒黑芝麻粒罢了。又是刚才哭的那个同学喊:“我走不动了!”我想都没想大声吆喝道:“山里有狼!你别是想呆在这儿喂狼吧?”也不知道谁开始一声尖过一声地学着狼吼,接着我们一阵阵的声嘶力竭学着狼叫。我们又哭又笑地狼嚎,估计真狼听到也会吓死了……

就在这几乎要伸手不见五指的时侯,突然在山凹处出现了一片灯光,我们欢呼起来!把柴禾全部丢在地上,顿时一身轻,跌跌撞撞地往山下的灯光处跑着、欢叫着,当我们看到岗楼中站岗的士兵,我们中有好几位都泣不成声了……

第二天,一上学我就主动去了年级办公室,承担了责任,说我们打的柴,都隐藏在山上了,昨天太晚了,没来得及回校送柴,只字没提我们在山上丢了的事。我还煞有介事地拿出了事先画的图说:“老师您看,这是后勤大院,这是黑石头山,这儿是咱们的中学,我们的几捆柴就隐藏在这,这儿一带……”老师不紧不慢地说:“你们怎么搞的?为什么不能发挥‘一不怕苦,二不怕死’的革命斗志,坚持到底呢?你们大院的孩子比起贫下中农的孩子就是娇气,差得不是一点半点的!呼鸣你还是班长呢,你想过没想过,也许防空洞就差你这一块砖呢?砖窑中也许就差你这一捆柴呢?”我什么也没说,开始走神儿了,一直在琢磨如果再回去能找到那几捆柴禾吗?从岗楼上个斜坡左拐,下坡,右拐再上坡……?

(五里坨中学毛泽东思想文艺宣传队。)

前面说了,我们的中学是一所市郊农村中学,分配到这所中学的老师,很多都是家中有点历史问题的,才会分到这所城乡结合部的中学。可是谁也没想到,我们这些学生却成了最终的受益者。我现在想起来,当初如果不转学,可能能学到更多的知识。

教语文的杜文广老师讲课最有风度,略长的中分黑发油亮油亮的,总是用手的五指分叉往上梳着。特别是吟起古词时,一副陶醉的样子,一缕头发在微闭的眼前晃来晃去……肖光汉老师,像是直接从民国时期走到我们讲台上的,戴着瓶底儿厚的近视眼镜,从来一身整洁的浅灰中山装。肖老师的板书是我最崇拜的,四四方方,肩架结构平稳舒展,一支粉笔楞是可以写出毛笔范儿,跟学生说话都是谦卑客气的。那段时间我正好弄了本《我的前半生》看着,越发觉得肖老师特别有皇家风范,长的也有点像末代皇帝溥仪家的人,都是下巴往后收。还有一个小个子老师,怎么也想不起叫什么了,总是在全校大会上慷慨激昂地发言。我总盯着他那上下起伏的喉结想,他宏亮的声音,居然是从那么瘦小的身体里发出的,了不起啊!

我的班主任田宏均老师,是那种微胖型的身材,浓眉大眼,中气十足,总是穿着一身中式布衣,还是溜肩膀。不过田老师可是个忠厚慈祥的好老师,他是教政治的,不过讲着讲着常常拐到中国历史上去,我的这点历史知识多亏了当年的田老师。我是坨中第一批加入共青团的,介绍人就是田老师。记得我就要转学了,也是和田老师他们一起最后一次加班出专栏。天色很晚了,田老师骑着自行车送我回家,在路上叮嘱我到了新学校,要起到团员的带头作用,不要骄傲自满……到了后勤南大门口,他还伸出手来郑重地说:“呼鸣,你是个好苗子,你不会辜负我的期望的!”当我握住田老师那又厚又暖和的大手时,我发现田老师的眼睛里全是泪,我一下子抽出了手,转身说了句:“田老师,您放心,我知道啦,您回去吧……”

在黑夜中我一直跑进了大门,其实我也想哭,但是不愿意让老师看到。跑去了很远,我停下来转身向大门口望去,田老师已经不在了,我的眼泪才哗啦一下子流了出来……

(这是1996年3月,我们二班聚会时可惜我已经出国了,错过了这次宝贵的见面机会。三人合影中左起:张淑芬、田宏均老师、张学玲。)

**《油画背后的故事》锐评**

1:呼鸣的这一章节让人想起汪曾祺的小说。回忆是一种远距离的凝望和选择,经年累月的日子过滤掉每个当下的喧嚣,沉淀下来以缺憾表现出来的完美。往事点滴,甚至不需要过度情节的渲染,在叠加中轮回,形成普遍而独特的艺术世界。

汪曾祺认为自己的小说很“散”,信马由缰而为文随意,但人们却认为他的小说“大略如行云流水。初无定制,但常行于所当行。”这一点呼鸣得其然也,她是“常止于所不可不止。文理自然,姿态横生。”

所以,呼鸣的文字就像一条河,路边倒映出来的城市、花影,人,喜气、丑恶、坚持、哀愁,澹然……岁月流过,呼鸣驾驭着这道滚滚不息的河水,绝不停留。

答:站在河水的岸边,浪花只是生活的微笑,因为,我在淌过这些河流之后,从此,这些河流,就有了我的名字。

2:当消费、犬儒、虚无……各种华丽丽的主义犹如花朵次第盛开,艺术超越维度的开启变得艰难。画笔沦为主义的工具时,画面就变得荒芜起来。

而呼鸣的艺术是直接的而纯粹的,它是大地之上最真实奔涌、最具象而蓬勃的泉眼,人们无论在她的文字还是画面中都被清澈而饱满地冲击力所震慑,这是人们惯常所说的“道”的力量,而“术”,也就是技巧,从来都在她与世界的关系之外。

从呼鸣的画中移目,凡夫如你我,不向整个人类荒芜的青春致以敬意,我们还能做些什么?

答:要向那些在那个时代中,发出了真实声音的人,致敬。当然,现在还在发声的人,同样,会获得尊重和敬意,因为,我们是兵,更是战士。