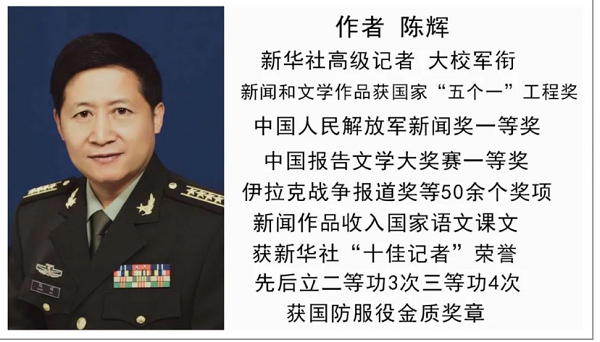

【出彩银河人陈辉简介】

陈辉,新华社解放军分社驻北京军区支社社长,高级记者,大校军衔,获新华社“十佳记者”称号。撰写出版了《世界王牌败兵录》《沙场淘金百战归》(上下册)《军旗下的铁甲雄师》《军旅岁月拾零》(一至五集)等9部专著,在国内外发表新闻作品2000余篇。新闻和文学作品先后获得国家“五个一”工程奖、第一届中国人民解放军新闻奖一等奖、第三届中国报告文学大奖赛一等奖、伊拉克战争报道奖、国家抗震救灾报道奖等50余个奖项,新闻作品收入国家语文课文。先后立二等功3次,三等功4次,获国防服役金质奖章;简历被收入《中国专家大辞典》和《二十一世纪人才库》;作品被收入《中华文库收藏作品名典》)

作者在银河悦读网文集链接地址:

http://www.yinheyuedu.com/author/index?uid=7621&typeid=2

获新华社“十佳记者”称号的陈辉大校于2023年7月17日注册银河悦读网。

截止目前,他已在银河悦读网站发表了32篇作品,篇篇获得编辑部金星推荐。在刚刚落下帷幕的纪念抗美援朝胜利70周年征文评选中,他荣获特等奖,是名副其实的“出彩银河人”!

“相约军旗下”的作者戴逵贤曾写过一篇题为《陈辉:从基层报道员成长为国家通讯社“十佳记者”的逆袭之路》,应该是对陈辉走上创作之路并赢得成功的最好总结,也是“出彩银河人”陈辉老师的“高光时刻”。

相信,此文不仅是对陈辉本人的认可,更是给所有喜爱文学创作的人,提供了一个学习和借鉴的样板。

《陈辉:从基层报道员成长为国家通讯社“十佳记者”的逆袭之路》文/戴逵贤

1983年,我从空军调到陆军后,有幸结识了新战友和文友陈辉,他比我小4岁,人非常聪明、机敏、干练。我们都在野战医院政治处当干事,他给了我许多帮助。

他给我的第一印象是头脑反应快,语速快,走路带风,干脆利落。然而他又是一个很细心的人,带我这个从未接触过医院工作的大兵熟悉医院环境时,走到传染科,特意用胳膊肘打开门,并嘱咐我不要用手触摸任何地方,离开后要认真洗手。他又是个联系广,办事能力很强的人,见我穿条蓝军裤,有点扎眼,就到附近陆军部队的军需库找来一条绿军裤。

在110野战医院时的陈辉

一般人认为他是有点“小清高”的,与普通同事相处,他显得有些沉默寡言,我俩却一见如故,常聊天到深夜,连我那刚结束两地分居的妻子都闹不懂:你们哪来的那么多话要说?

听说我在《人民日报》发表过只言片语,他有点另眼相看,加之我是南开中学的老三届,他便佩服我的文化功底,其实我也只不过是个初中生。后来他带上我去塘沽区的文化馆听蒋子龙的课,帮我给塘沽文联的刊物《浪花》投稿,刊发后又被《天津日报》的王道生老师发表在日报上,从此我与王老师结缘至今。

我与陈辉在一起工作了一年多就因我的调动分开了,但经常书信往来。我每有作品发表,他都鼓励我。分开后的这些年里,他进步飞快,人聪明又勤奋,进了新华社北京军区分社,从记者干起一直当到社长。

身着1988式军服的陈辉

在我的陆军战友中,他起点不高,但最终的成就让人刮目相看,从连队士兵成为新华社高级记者。他却自谦道:一杯白开水,混了一辈子。但对我写的东西却总是赞赏和勉励的。他为我的《朝鲜上空的中美对决》一书作序,说我是一个“小平台,干大事;没平台,也干事”的人,这个评价已经很高了。

年过七旬,盘点人生,回顾过往,我对陈辉的成长经历产生了浓厚的兴趣。

身着服役期间最后的2007式军服的陈辉

八年士兵路 先读无字书

1954年7月陈辉出生在南京市一个军人家庭,1955年父亲从接收国民党雷达厂军代表厂长的任上,调到北京军委通信兵部雷达仓库任主任,他随父亲到北京生活,先后在北京军区炮兵幼儿园、北京军区后勤部红旗小学、北京市第九中学就读。

陈辉从小就生活在军营里,童年是快乐自在、无拘无束的,那时家长们都忙于自己的事业,没有像今天这些家长们精于对子女成才和发展的算计乃至不惜血本。恰逢“文革”,学校里没人认真教书,也没有多少学生认真读书。无忧无虑的“疯玩”对于少年的身心也是有益的,起码快乐、活泼、健康、自然、天真。可是有一年的暑假,陈辉过得忐忑不安,他一门主课——语文不及格,而北京市教育局开始抓教学质量,校长发了狠话:凡一门主课不及格的都要降级。这可怎么向父母交代?开学后,班上50名学生其中22人有一门功课不及格,都降级就会造成下一年级人员严重的不平衡。法不责众,校长只得作罢,陈辉也长长地舒了一口气。

1969年12月,才刚刚15岁半的陈辉从北京市第九中学入伍(当时算作初中三年级未毕业),来到河北省军区独立师特务连工兵排任战士。

不足16岁稚气未脱的陈辉

陈辉那时还是个孩子,却每天跟地雷、炸药打交道。最困难的是他手劲小,验枪时拉枪栓,身体向右侧倾斜,军姿非常难看,后来班长用手在后面顶住枪托,才好一点。每到发擦枪油时,陈辉都多要半壶,他说:“多给枪上油,好拉枪栓 。”班长笑笑,没说话,给了一壶油。

1970年以前当兵的人,都对全军利用冬季野营拉练记忆深刻,要背负步枪、手榴弹、干粮袋、背包、战锹,有时还要轮流扛一箱步机弹,好像一箱子弹是800发。每次冬季野营拉练都步行1000多里,最多一天走120里,陈辉说他从未掉过队。

由于陈辉年轻,机灵,1970年2月,调他到独立师司令部管理科任公务员。此公务员非现在人们理解的官员公务员,而是勤务兵。

陈辉在师部管理科公务班打扫卫生,负责师后勤部的一条走廊,一天要扫八次。他用锯末拌水湿了扫,锯末中有树油,扫出的地有树木的清香味。他把水泥地板扫得油光锃亮,所有机关干部和领导经过时都称赞不已。陈辉说他把分管的区域卫生打造成全师机关的样板!

一段时间陈辉在公务班还负责养鸡,是来亨鸡,500多只,被大家戏称“鸡司令”!

1970年8月,陈辉到独立师步兵第一团司令部任文书兼打字员。他回忆说:“当打字员,每天接触机关干部写的材料,对提高文章优劣的鉴别能力和写作能力起到了很大作用。”

1973年,陈辉参加独立师一团步兵班长集训后,任一营三连2排5班班长,在团泊洼劳改农场看押10年徒刑以下的犯人。

陈辉任步兵班长在团泊洼劳改农场执勤时的留影

1974年5月,陈辉被调到一团政治处宣传股报道组任报道员,第二年他就当上报道组长,开始了笔耕生涯。

按说他还是挺优秀的,却一直没能提干。连他母亲都奇怪:我的儿女我了解,他姐姐的能力没有弟弟强,当兵两年就提干了。这一方面是部队医院提干的名额多,而野战部队的机会少;另一方面,陈辉深得宣传股长的喜欢,认为他是得力干将,股长是大城市入伍,又有知识分子的个性,与主管领导的关系搞不好,殃及陈辉的提干问题一再被搁浅。

陈辉是个天真、简单、纯洁的大男孩,他选择了不气馁、不抱怨、不沉沦。他在思考:这样下去,当满8年兵,复员回北京混个三级工也不失为一条后路。当时能评为三级工也是凤毛麟角。他依然认真工作和写稿。

直到那位一直作梗的领导离开了,1977年12月,整整当了八年兵的陈辉提干了,任独立师一团三营营部书记。

有人说社会是个大染缸,近朱者赤,近墨者黑;也有人说社会是个大熔炉,真金不怕火炼;还有人说社会是本无字的书,读懂了就能出类拔萃。

陈辉说:人生总会遇到这样那样的不顺,有客观原因,有主观因素,有时也会遇到小人,见到人性恶的一面。但我们不能成为小人,也没有必要与小人纠缠。他给自己定了一个规矩:近君子,远小人,交高人,并一直坚持至今。

他说:读无字书。我的感悟就是:为人要有大格局、大胸怀、大视野,非此无以成大事。

天下第一等的好事还是读书

陈辉笑谈自己的文化底子:也就是小学五年级。印象深的事情有三件:写家信经常出现错别字,本职工作,写成本“质”工作,我母亲回信把纠正错别字的信再邮回来;班长让我给全班读报纸,我念得结结巴巴,班长说,你是什么初中生,连报纸都读不好,接着把报纸从我手中拿走,交给了老兵;在一团报道组写批奴隶制的稿子,“奴隶”竟写成了“奴妻”,闹出笑话。

他对自己出丑的这几件事记忆深刻。人也是很奇怪,有大把的时间专门读书的时候并不珍惜也不努力,书到用时方恨少,就饥渴难耐般地到处找书读。

为了读到更多的书,陈辉还曾到监狱图书馆借书。当时连队图书室书籍有限,满足不了求知的欲望,而监狱犯人图书馆的图书十分丰富。为能借到书,陈辉不惜违反规定,到监狱图书馆借书,每次都好借好还。

什么时间读书呢?陈辉说:利用执勤机会读书。我们执行任务单位是劳改农场,白天犯人从事农业劳动,晚上集中到有围墙、电网的监狱(称为号子)里居住管理。犯人出工劳动在方圆10多平方公里的地域内,没有铁丝网和围墙,每隔800米一个哨位。每天我们早饭后,带上武器、做饭的锅和米、菜,出发到执勤警戒点,中午自己做饭,一个执勤点三个人。执勤早去晚归,在执勤的时候,我是班长我说了算。看犯人不像站门岗要求站得笔直,我的原则是不跑犯人就行,坐岗也可以。当班长主要是巡视800米警戒线,而800米一目了然,这样大量的时间可以看书学习。

陈辉从此与书结缘,养成读书的好习惯,并一直坚持了几十年。他总结道:“水滴千层石,志壮九重天。有志事竟成,学海永无边”。

陈辉当时读的书以军事书籍为主,还有鲁迅先生的杂文、大量名家的散文和中外名著;从马列和毛泽东等伟人著作中除获取他们闪光的思想外,在写作特点上也颇有收获。

陈辉提高写作水平的一个重要方式是以名人的佳作为师,请名师指点难,从名师的佳作中获取真经容易。他说当时有一本书是上世纪50年代的出版物,书名叫《好文章》,是各种文体的精品佳作,这本书让他受益匪浅。

陈辉给我讲过他的一段具有传奇色彩的经历。他在野营拉练时在房东家看到一本散文集,书中有魏巍的《依依惜别的深情》,这是他看到《谁是最可爱的人》之后第二篇魏巍的作品,他被散文中动人的情节、感人的语言、真挚的情怀所吸引,认为是一篇震撼心灵的佳作。后来他调到新华社北京军区分社当军事记者,与北京军区政治部顾问魏老相识,成为忘年交,当面得到魏老的指点和教诲。魏老去世后,他亲自撰写了新华社通稿,并在《党史博览》杂志发表上万字的回忆文章,记述了魏老一生的优秀作品和高尚的人品,向这位他敬重的长者表达了敬仰和怀念之情。

1979年12月,陈辉调到第110野战医院政治处任干事。由于他在部队机关工作过,又搞过宣传工作,有一定的文字基础,到医院当干事轻车熟路,也算得心应手。

后来,陈辉到科里任副教导员、政治协理员,与两个科主任(一个抗战时期入伍,一个解放战争时期入伍)搭班子,相处得非常融洽,工作相互配合得十分到位,掌握了命令与协商相结合的领导方法。

到医院工作后,不像部队那样紧张,可利用的学习时间很多,陈辉利用这个机会弥补了学历的不足,报名参加了党政干部自学考试,将近三年时间拿下了10多门课程的合格证,最终获得了大专毕业证。

陈辉认为学习逻辑学让他受益终生。自学考试所有课程在工作实践中收获最大的是逻辑学,他后来到新华社从事军事记者职业,文章形成自己的特点就是逻辑性强,不论是消息、通讯,还是评论文章都追求逻辑的严谨性,文章的结构、标题都环环紧扣,事件和人物的发展脉络,条理清楚,因果关系叙述得合情合理。通过自学考试他最深的感受不是分数的高低,关键是把真本事学到手,把有用的本事融化到脑海中,到实践中开花结果。

我与陈辉同为自考生,好歹算是大专学历,属于“野路子”“土八路”,但难入某些学士、硕士、博士的法眼。这里提出了一个读书为什么的问题,为升官发财?为光宗耀祖?为显摆卖弄?为到处吹嘘?而那些花大价钱买来的文凭就是挂在高堂之上,恐怕也难糊弄人。

陈辉的经历告诉我们:读书真的很好,读书可以丰富、提升、矫正、坚定、淬炼我们的人生。真诚奉劝年轻的朋友们在精力充沛的好年华里多读些自己喜欢的书吧!到了我等七老八十的年纪,老眼昏花,得拿着放大镜读书就不好玩了。

跨越 逆袭

如果说陈辉年轻时,靠的是聪明和才情,那么中年之后,他靠的是智慧和悟性。

时间来到1988年,部队实行精简,野战医院面临撤并,陈辉又面临转业的问题,毕竟穿了近20年的军装,真是舍不得啊。他在家休假时,突然接到北京军区的一个电话,说是新华社军区分社的,约他来谈谈。陈辉有点懵,还是去了,后来才知道是有朋友推荐了他。分社的领导面试他,从资料上看,陈辉绝无优势,大专学历,没有师以上机关工作的经验,虽然发表过一些新闻稿件,但到新华社这个大平台,他能行吗?领导有些疑惑,便问他:你觉得你能胜任吗?也许陈辉心目中认为这是他梦寐以求的理想,便脱口而出:可以。

回去后,等了些天,没有消息,估计没戏了。陈辉觉得不论结果如何,人家见了自己,总该写封信表示自己的感激之情,此事就算划上句号。历来是书写比口头表达能力更强的他,没想到8分钱的邮票竟然把断了的缘分给续上了。另一方面,军区分社也实在是缺人手。还有就是陈辉的一篇写老红军的文章打动了这位领导,认为文笔不错。最后领导在电话中对他说,你要愿意可以来试试,不能确保能调来。陈辉显然不愿失去这次机会,1988年10月,陈辉被调到新华社北京军区分社帮助工作。

陈辉也说:“这是我人生中最大的一步跨越。新华社这个平台足够大,记者写的稿子可以通过新华社通稿发往全国媒体;新华社的内参稿,可以直通中央领导和军委领导;新华社的对外稿,可以通过十多种文字走向世界媒体。新华社采访机会非常多,禁区非常少,北京军区和全军的重大活动、重大事件、特殊人物都能有机会采访。因此,我十分珍惜这个平台,也在竭尽全力在这个平台站住脚,站稳脚,努力站在平台的制高点。”

陈辉第一次接受重大活动采访任务就划上圆满句号。这次采访活动是总参谋长迟浩田参加的北京军区严寒条件下的战役演习,当时社里领导和老记者都在内蒙古原始森林中的边防部队采访或执行其他任务,仅有他一个人在社里值班。突然来了采访任务,领导和其他记者赶不回来,他只能赶着鸭子上架。陈辉说:“我过去在基层从来没有采访过职务这么高的领导,从来没有采访过这样重大的战役演习。我是搭乘北京军区参谋长黄银桥的车到河北省围场县参加战役演习报道,临出发前我找出了老领导采写的《北京军区举行炎热条件下战役演习》的新华社通稿反复研读,车上又向黄参谋长请教了这次演习的程序、科目、兵力、装备和目的。到了演习现场我跟随迟浩田总长寸步不离,认真记录他的每一句话,跟随他参加的所有活动。本来写一条消息就可以了,但我却从两个角度写了两篇消息,供编辑部选择,一条消息突出战役演习的场景和目的意义;另一条突出战役演习后,迟浩田的讲话。”

陈辉写的两条消息同时发到编辑部,编辑部选择了第一条消息。新华社通稿发出后,被全国几十家报纸采用,《人民日报》1988年12月26日也采用了这条消息。陈辉较好地完成了这次采访任务。

这一炮打响了。开始时新华社解放军总分社的领导还担心陈辉的能力,曾问军区分社领导:他能行吗?

2003年采访内蒙古军区骑兵营时的留影

中国最后的骑兵——陈辉摄于2013年11月9日

陈辉第一次采写新华社内参稿也旗开得胜。他说:“领导交给我的第一次内参稿的采访任务是了解军队医院对地方开放后出现的新情况、新问题和对策,我先后深入多家军队医院调查,并到北京军区卫生部了解全区医院情况,还认真研究新华社内参的写作方法。内参成稿后,又反复修改,征求军区卫生部和医院的意见,最终1988年11月29日,《北京军区研究解决部队医院对地方开放后出现的新问题》一稿刊发在新华社国内动态清样第3299期,后又被新华社《内部参考》《内参选编》采用。

”

陈辉的内参稿提出了军队医院对地方开放后,有些医院不能以军为主,只讲经济效益,忽视社会效益,搞不合理创收,医德医风建设滑坡、医疗质量下降等问题,并提出了相应的对策。

1988年11月30日,军委副主席杨尚昆批示:“请总后注意,这可能是一个带有普遍性的问题。”

1988年12月2日,总后勤部长赵南起批示:“请卫生部照杨副主席的批示,综合全军情况,并针对问题,提出整改意见,在即将召开的卫生部长会议上落实。”

为此,总后专门下发了《关于在全军开展医疗作风整顿》的文件。《解放军报》为配合整顿连续发表了《端正医德医风确保为部队服务——全军开始医疗卫生工作整顿》、《总后卫生部强调——整顿医院秩序是为了更好地深化改革》、《赵南起、刘明璞等会见全军五名优秀院长时强调:军队医院不忘姓“军” “开源”着眼技术开发》等文章,促进了全军医德医风建设。

2004年陈辉采访全军野战装备展时

第一次采写新华社对外稿件,陈辉又出彩了。新华社是世界性通讯社,主要通过新华社对外部、中国特稿社、港澳台部,采用中文、英文、俄文、法文、阿文、西文等多种文字向国外、海外通讯社和报刊播发通稿、专稿、特稿。新华社对外部发出的对外通稿,基本上覆盖了世界各国,新闻用户达2000多家。

出访澳大利亚在悉尼留影

陈辉第一次采写新华社对外稿,是解放军总分社社长刘回年亲自交代的任务,采写一篇军队“军地两用人才”培养的对外稿。陈辉接受任务后,仔细研究了新华社对外宣传文章的特色,发现对外稿与对内稿的宣传对象、写作形式、文章的语言、表达方式有着巨大区别。陈辉掌握了对外宣传的特点后才开始动笔,稿件完成后,领导和对外部编辑都很满意,播发后被国外和海外多家报纸和刊物采用,收到了较好的宣传效果。

陈辉随海军出访时,与澳大利亚水兵合影

之后,陈辉的重大采访任务一个接一个,他在大兴安岭火灾救援、南方抗洪抢险、张北抗震救灾、为国家领导人举行“919”大型军事汇报表演、国庆大阅兵、朱日和训练基地迎外军演等等重大事件和重大活动中得到了全面历练。

此外,陈辉还发现和采访报道了“模范团长”李国安、“人民的好医生”华益慰、“维和团长”江汉刚、“希望将军”赵渭忠、回乡务农的志愿军英雄孙明芝、践行三个代表的老红军杨德千、身残志不残的钢铁战士李志军等60多个全国、全军重大典型。其中李国安、华益慰、江汉刚的事迹是通过新华社内参反映,由党和国家主要领导人批示后成为全国重大典型的。如:华益慰当选100位“新中国成立后为国防和军队建设做出重大贡献、具有重大影响的先进模范人物”;当选2006年度“感动中国人物”;国家人事部、卫生部和解放军总政治部、总后勤部联合授予华益慰“白求恩奖章”。

陈辉拍摄的15国观摩中国军演

这些年来,陈辉在国内外报刊发表新闻作品2000余篇,先后在《人民日报》头版头条的位置上发表了《“夕阳”为希望工程生辉——记热心助学的退休将军赵渭忠》《为人民做一辈子好事——记“京城活雷锋”孙茂芳》《锻造雄狮的摇篮——访北京军区某合同战术训练基地》《北京军区某集团军培养军地两用人才成效显著》等10篇文章;在新华社内参上发表403篇,有58篇得到中央领导、军委领导和总部领导批示。其中韩国志愿军烈士遗骸回归祖国安葬、每年9月30日国家确定为烈士纪念日、我军建立数字化步兵、建立专业的蓝军模拟部队、中越边境大排雷、“努力完成机械化和信息化建设双重历史任务,实现我军现代化的跨越式发展”等国家和军队重大决策都是内参发出后,引起党、国家、军队领导人高度重视,做出批示后,得以落实的。

陈辉的文章《中国人民志愿军鏖战17国部队》《世界目光审视朝鲜战争》《抗美援朝18万烈士寻踪》收录到中华人民共和国国史学会在当代中国出版社出版的《抗美援朝60年后的回眸》一书中;《朝鲜战争中的苏联航空兵》选入人民大学《世界历史研究精选论文合集》;他还有新闻作品收入国家语文课文。

由于业绩突出,陈辉先后获“五个一工程”奖、全军首届新闻一等奖、国家级抗震救灾报道奖、中国报告文学人物通讯大奖赛一等奖;新华社“伊拉克战争新闻奖”等各种奖项50余个,并获新华社“十佳记者”荣誉;荣立二等功3次,三等功4次;获国防服役金质纪念章;简历被收入《中国专家大辞典》和《二十一世纪人才库》;作品被收入《中华文库收藏作品名典》。

陈辉荣立二等功3次,三等功4次

从一个士兵报道员逆袭成为国家新华社天花板级的军事记者不说绝无仅有,也是极其罕见的。但陈辉从不满足也不歇脚,他又为自己开辟了另外一条路:利用给杂志刊物写文章练笔。

陈辉认为,记者长期写“新华体”就难以驾驭上万字长篇大稿。在新华社从事军事记者一段时间后,他把写消息和通讯无法容纳的资料扩充写成长篇纪实作品和报告文学作品,发给全国的杂志。但新华社解放军总分社领导不主张记者给杂志写文章,说是不务正业。

陈辉开始给杂志写文章是用笔名,后来一想领导反对给杂志写文章主要原因是怕耽误新华社的主业,“种了别人的田,荒了自己的地”。后来,他力求把新华社的业务完成好,使新华社北京军区分社业务考核连续多年名列全军各大军区和军种第一,领导看到他在各种杂志上发表的文章也就睁一眼闭一眼了。

2009年陈辉在北京阅兵村采访时

后来陈辉无所顾忌地在全国各种刊物上发表文章,几乎囊括了全国的军事刊物《军事历史》《军事史林》《世界军事》《解放军文艺》《解放军生活》《中国军队》《军事文摘》等杂志。

陈辉在朱日和战术合同训练基地与外军观察员合影

开了挂的陈辉,后来在《百年潮》《炎黄春秋》《瞭望》《半月谈》《法律生活》《时代潮》等国内近百种杂志发表纪实作品200多篇,其中在全国知名度最高的党史刊物——《党史博览》杂志坚持写稿30余年,发表文章近百篇,近百万字。

陈辉还著有《世界王牌败兵录》《军旗下的铁甲雄狮》《沙场淘金百战归》《军旅岁月拾零》等十部专著。

2014年8月1日退休之后,陈辉放不下新闻情怀,在新兴的自媒体浪潮中,创办了国内独一和最早的个人军事纪实作品公众号——“晨晖军事”,很受军事爱好者的欢迎,发表原创军事纪实作品800多篇,文章最高点击率达到130万。

陈辉曾对我说过:我非常感恩我人生路上遇见的每一个人,战友、首长、领导、同事、朋友、采访对象……还有人民解放军这所大学校。

写于2023年五一节

作者:戴逵贤

【以上文字来自《相约军旗下》公众号平台】

陈辉,“出彩银河人”,银河悦读网又一颗熠熠闪光的星辰!

2023.8.29.

1楼 文友:潘伯良 2023-08-29 21:10:10

出彩,出彩,出彩!一、陈辉出彩。从基层报道员成长为国家通讯社“十佳记者”天花板级作家,在银河悦读网站发表了32篇作品,篇篇获得金星,在纪念抗美援朝胜利70周年征文评选中获特等奖。二、推介文章精彩。《相约军旗下》公众号的作者戴逵贤,以战友的角度全方位向我们展现了陈辉的璀璨,副站长梦秋诚恳举荐,董事长月楼老大发文首肯。三、我们光彩。陈辉大校于2023年7月17日注册银河悦读网,广大文友以能与陈辉为伍感到无上荣光。陈辉,“出彩银河人”,银河悦读网又一颗熠熠闪光的星辰!

回复

2楼 文友:徐萍 2023-08-29 19:17:33

陈辉老师勤奋好学,爱读书读好书读名著。见识多广铸就辉煌阅历辉煌人生。成绩卓著,成为银河出彩人当之无愧,这是银河的骄傲是银河一颗闪亮的星星。祝贺点赞[强][强][强]

回复

3楼 文友:那瑞琴 2023-08-29 16:09:17

祝贺陈辉老师荣膺银河悦读(103)[出彩银河人]!是银河悦读网又一颗熠熠生辉的星辰!

陈辉老师是一位有大格局、大胸怀、大视野、大才华的人!从基层报道员成長为国家通讯社“十佳记者",他的作品几乎囊括了全国的军事刊物。他加入银河悦读网站,为银河悦读注入了鲜活的血液!作为出彩银河人,他才胜其职,德配其位!向陈辉老师学习致敬!

回复

4楼 文友:笨马九方皋 2023-08-29 16:00:15

陈辉老师从基层报道员成长为国家通讯社“十佳记者”,是他经历了多少艰辛,付出了很多努力得来的。陈辉加盟“银河悦读”网站,是银河悦读的骄傲。向陈辉老师学习!

回复

5楼 文友:房桂梅 2023-08-29 11:57:39

当我们看到陈辉老师一步一个脚印的从基层报导员,成为国家通讯社“十佳记者”他会付出很多艰辛的,他是一位实干家,是我们学习的榜样。今天成为银河悦读网站【出彩银河人】是有口皆碑的,特此表示祝贺!

回复

6楼 文友:张红 2023-08-29 11:13:59

祝贺陈辉老师荣获银河悦读网站第103期《出彩银河人》。从基层报道员成长为国家通讯社“十佳记者”的逆袭道路,是银河悦读的又一熠熠闪光的明珠。

回复

7楼 文友:银河悦读 2023-08-29 01:56:02

第一次接触陈辉的文章,是在银河悦读网承办的“正义必胜——纪念抗美援朝胜利70周年征文”活动中。第一感觉是,这位作者非同寻常!他的文章融思想性、史料性、文学性和可读性于一炉,为本次征文活动增添了异样的光彩。我在留言中兴奋地写道——

真兴奋啊,纪念抗美援朝胜利70周年的征文,首次有了一篇重量级的政论文!

究竟应当如何认识抗美援朝的胜利?作者的观点振聋发聩——“不管什么人来议论朝鲜战争、不管站在什么立场上看朝鲜战争、不管对朝鲜战争持什么观点,有一个任何人都无法否认的事实:朝鲜战争使中华民族在世界上站起来了!”这就是我们常说的,抗美援朝是立国之战——“经过近3年的艰苦战斗,志愿军最终把以美军为首的联合国军从鸭绿江边打回到三八线上,这是自1840年鸦片战争以来,中国军队第一次彻底击败头号帝国主义强国。这场战争深深震撼了全世界,无论是西方强国,还是当时亚非拉被压迫、被剥削的殖民国家,全世界都看到,第一次有一个刚刚摆脱帝国主义压迫的国家,能够一举击败当时的世界霸主,这在当时是一件令全世界不可思议的事情。战争的影响甚至波及到了美国国内,在抗美援朝战争之后,美国第一次意识到新中国绝非过去积贫积弱的旧中国,不但开始在外交上正视新中国的存在,甚至其国内也陆续取消了大量歧视中国人的法律法规。”

在这篇文章里,作者以五个言之凿凿的观点为切入点(第一,最穷的国家与最富国家的对峙,穷国胜了,世界震惊;第二,弱国军队与强盛军队的较量,弱者胜了,世界赞叹;第三,屡败国家与屡胜国家的角逐,屡败者胜了,世界惊叹;第四,中国将领与世界名将较量,中国将领胜了,世界折服;第五,一个世界瞧不起的民族与超级大国的对抗,中华民族胜了,国际威望腾飞),进行了一系列有理有据的论证,强有力地撑起“朝鲜战争使中华民族在世界上站起来了”的立论。特别是用大量的事实、资料、数据特别是从外军角度以及战场对手对朝鲜战争的评价和观点为论据,来论证抗美援朝战争胜利的价值、意义和原因,更接近客观事实,更接近公正的结论,也更有说服力!

在诸多观点中,给我留下最深印象的是美国参加过“二战”的老军人朱尼尔·沃捏的一番话:“谁!能够击败我们?在整个这场战役里面,我们是16:1即联合国军16国家对抗1个主要国家中国。我们的军事先进程度达到了装甲机械化,海空军协同化,我们拥有包括人类最致命的核武器在内地一切手段。而我们对手他们一无所有。有的只有对于打败我们安定他们的边境的一个信念。”这个信念,就是“保家卫国”,就是毛泽东主席所说的我们“钢少气多”的“气”,就是抗美援朝战争的正义性。正义必胜,这是历史的铁律。

记得在美国华盛顿,我曾经看到过一组表现朝鲜战争中的美国军人的不锈钢雕塑,他们都是真人大小,看他们的姿势,显然是在搜索前进,但每个人的表情都是惊恐、不安和慌张的,似乎被死亡的空气笼罩着,看不到一丝一毫的“正义凛然”。我想,这就是他们必然失败的原因吧!

之后,他的应征作品如井喷一样落户银河悦读网,每一篇都是重量级,每一篇都令人震撼,每一篇都发人深省!我赶紧百度了“陈辉”这个名字,发现他果然非同寻常,是新华社记者出身,还是新华社“十佳记者”。曾有几个瞬间,我不相信这是陈辉本人的投稿,怀疑有人剽窃了他的作品参加征文。毕竟,我们只是一个名不见经传的小小民间网站,怎么可能吸引到这么“有来头”的不同凡响的“大笔杆子”?!

于是,打通了作者的电话,证明果然是陈辉本人!

总之,陈辉大校以他精湛且厚重的文笔,多次全景式回眸并再现了抗美援朝战争众多鲜为人知的大事件,成为本次征文活动的扛鼎之作。对大名鼎鼎的陈辉老师而言,“出彩银河人”这个荣誉实在是微不足道,但对我们网站而言,却是一个值得骄傲的亮点。

在此,月楼代表全体文友感谢陈辉老师加入网站,更希望,陈辉老师今后有更多的大作落户银河悦读网!

——独上月楼

回复