“啊——你又拿了我的书!”

父亲扯着高门大嗓,铁青着脸,站在窗前的光柱里,朝窗外怒吼。

这个时候,我可能正在窗外的墙根下,按照母亲的吩咐,拔草,搞卫生,或者做点别的什么,比如端着大木盆在搓洗衣服,总之是不能闲着。听到这种吼声,我有些怕,但更多的是享受捉弄人的快感,嘴角边挂有偷偷的笑。

家里小,父亲在他简陋的书桌上方钉了两块层板,一些书就零乱地搁在上头。他吼的是我。我又偷偷拿走了他一本书。每一回,我都以为可以做到他不觉。奇怪的是,每一回他都能很快发现。更奇怪的是,下一回,我又是不告取书,他又是一番怒吼。父女之间,这样的战争更像一个好玩的把戏,来来回回地在家里上演。那时农村常有人家请木匠,木匠师傅和徒弟,一高一矮地,在木头上叽叽觥觥扯大锯,香香的木屑儿就落了一地。我以为,父亲就是威武的木匠师傅,我就是那胆儿颤颤的徒弟。那些又惊又怕又好玩儿的小感受,就是一地的香木屑儿。我出嫁之后,就没人再跟父亲演这种对手戏了。

我和父亲之间,还有另外一出戏,不过上演的机会不多,一年最多一回。时间一般是在农历六、七月。那时太阳很烈,屋前的水泥坪滚得烫脚。水泥坪外,邻居家的南瓜爬上了半堵残墙,一架扁豆,却还要更晚些才会开花挂荚。各种大花鸡,在四周飞来跳去。村子里的人们,总是沿着水泥坪前那条还算宽的路,去往西边村外,种谷种菜事庄稼。一两只知了叫得像二胡的弦懈了下来,一点力气也无。

这样的时节,父亲选了一个心情特好的日子,准备晒书了。

我一旦看到他吭吭哧哧搬出那个沉沉的旧书箱,就由不得脸红心跳热血沸腾:哈,隔了一年,今天一定要看清楚里头到底是些什么宝贝。

箱子中等大,里面是樟香木板,外头封包了铁皮。沿缝处是一排排雄壮的铆钉。岁月磨蚀,铁皮锈得通体是硌手的粗颗粒,像雨后瘌哈蟆的皮。它以一种褐黑的色调呈现出其沧桑之质。这样一个箱子,庄重地享用着它一年一度放风,在烈日下透气的权利,在十岁出头的我面前,真是具足了不言自威的力量。我屏着气息,挨着墙跟站着,看父亲一本一本书拿出来,晾在铺好的旧报纸上。书真是又老又旧,竖版的,线装的,小说类,数学类,各种都有,全黄了,还起着卷儿。远远地,我不能看清书名,地上排列的,是一个一个有意思的谜。

正午,父亲取下一只镜腿缠着胶布的眼镜,在厅堂的竹躺椅上微闭双眼,慢慢打起了轻呼噜。我紧张得不行,巴望他的呼噜越重越好,越响越好。终于,呼噜声到了一个安全线。我赤着脚,猫着身子,迅速地靠拢那个谜宫,像饿极了的猫扑向鱼腥。我打开了一本名字奇怪的书,《微积分原理》,都是些奇形怪状的符号……

“嗯!放下,快放下。不准碰我的书。”一个威严的声音突然在寂寥中炸开来,扁豆架下两只准备亲热的鸡吓得飞窜。

我的小手一颤,书掉了。那黄黄的一片书,在太阳底下晃花了我的眼。泪水不争气地涌了上来,我恨这些书,没什么了不起的,总有一天,我会有比这些更多更好的书。过了几年,我也学上了微积分,多重积分,想起小时候烈日下的遭遇,咬紧牙关,把它学得出奇地好,赢了多数女同学,比多数男同学都好。

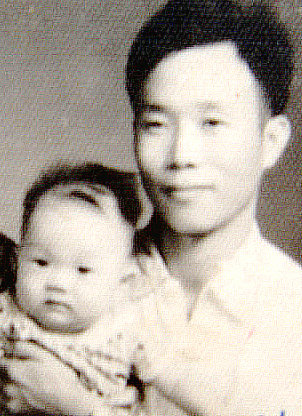

父亲对书这样的不容他人染指,是有原因的。再长大几岁,一次闲聊,听父亲说到年轻时在省城,“文化大革命”闹得很凶,到处文攻武斗,子弹飞来飞去。晚上,父亲不敢睡觉,为防中流弹,把本是在窗对面的木板床搬到了窗子底下,同时,又把床底下的书箱搬到了枕头边上。父亲说,“这样,万一事态严重,我什么都可以不要,但是可以最快地带着书箱逃命撒。”有一回,父亲在半夜果然就挟着沉沉书箱逃窜在了省城的街巷里。好在那时年轻力气大。

父亲说起这些,没当一回事,像讲着别人的故事。但在我这里就很是一回事了。第一,我为有这样一个高大上的读书人父亲感到万分骄傲,第二,父亲把书看得跟命一样重,对于我的影响是深远的——一直到今天,我都认为,这个世上没有比书本更奢侈更值得珍爱的东西。

而且,父亲的怒吼无形中也教给了我一个道理,可以爱书如命,但取书得有道。

那年我不过十八、九岁,却有个小一两岁的男徒弟F。单位偏远,两人无伴,没事时总是一起嘻嘻哈哈走军棋下跳棋,猜拳去几里路外的县城买零食。F懂事,总是疼让着我这个“师傅”。一天俩人不知咋回事,竟去到了近两百里外的F老家逛新华书店。跟现在进书店的感觉完全不一样,那时的眼里,书店里全是自己要不起的好书。我依依不舍地,拿起一本又放下,拿起一本又放下。最后不记得是两手空空还是买上了一两本。但是,出书店门口几米,F突然喜笑颜开,把瘦长的手伸进胸膛,然后,变戏法似地亮出两本书。

“师傅——”他调皮地喊,昂起俊秀的脸,充满期待地等着表扬。

我一喜,“给我的?”

他点点头,“我好了不起吧?”

我格格地笑,“是好了不起。”说着就急速地翻开了一本。但是,喜悦还没有荡开一分钟,我就高兴不起来了:这不是偷书么?如果给爸爸知道了,一定会打断我的腿。“我不要。去,你回去,把书悄悄放回去,别让人家看到。”我脸一沉,拿出了师傅的样子。

……

白云苍狗,我终于有能力,让书本变成易取之物。慢慢地,我有了五花八门越来越多的书。我的书是父亲的几十上百倍,以至于不得不考虑有一间专用的书房来安置它们。父亲呢,他老了,建了一座大房子,房子多到每个子女一间还有富余。老房子里父亲的层板没有了,那上头的书,也渐渐地不知去向。父亲的书箱是否还在,书箱里是否还有那些宝贝家伙,一直是我人生中巨大的谜。我却一再拖延着,让这个谜成为人生压箱底的珠宝,就连我亲爱的弟弟妹妹们,也不知道他们的爸爸和姐姐之间,曾有过那样一出出戏。再亲的人们,各自间都还是会有一些不告独享的小秘密吧?该是到老父亲面前去撒撒娇,该是揭开谜底的时候了。

不是么,世间一切的对手戏,总得有个结局。

然而,这个结局真的很重要么?一个爱书如命的男人,成功地把他的基因播种给了他的女儿,他珍视的衣钵就已经有了传承。这对于彼此,大概都是一种命运的恩赐吧。那一出一出的对手戏,他始终都是赢家。不过,我也没输,我甚至以为,我赢了更多。