好朋友出书,实乃幸事,高兴之余,本想严厉表扬一下那个远在安阳叫扶风的小伙子生活文学两不误的好男儿精神,可惜惭愧,追溯回忆,对于如何结缘扶风兄,我现在怎么也想不起来了,但扶风的文字,却叫一个了得。

和扶风聊天,得知他来自安阳,自古以来,中原大地就是中华文化的源头,难怪扶风的文字这么灵光,原来得天时之便,地气之利。我这样说,稍许为我的笨文拙字找些掩饰的理由。我这不是谦虚或者开脱,老话说,文学就是人学,和扶风聊得久了,就能感受到扶风语言的睿智和伶俐,这样的说话为文我们常熟人土话叫“结灵子”,上海人口中的“玲珑剔透”就是这路数,扬子江说书开玩笑说敲了头脚底板会响,聪明!心性和智慧是打开散文的第一道门,扶风的心智,幻化成文字的效果,其散文中透露的气息,文如其人。我自去年八月造访安阳,和扶风几天下来,承蒙厚爱,扶兄周详地道实在,外加卖相好,纤秾有度,令人有做他那个什么颜的冲动。

我做散文,大都一板一眼,有啥说啥,然而与我对传统散文的认知迥然不同,扶风散文,却完全不是这样,他的文字,整个一把精灵,随手一撒,随风舞动,随意舞动,神采飞扬。“白茶的白,原来是飞白的白”,“把整个天空映得大惊失色”,“桥的一半隐在墨里,隐在公元前那时候”,类似这样的词组、句子比比皆是。字、句到了他手里,随心所欲,好像他手上有上天偷偷颁给他任意揉捏的红派司,从我想象不到的地方生发出来,让我看了,有小小的惊奇,嘘,文字可以这样摆布!而且,这样摆布之后,产生别开生面的效果。扶风侍弄文字的手段出乎我的意料,打破了我对散文叙述的通常认识,真真令人羡慕、嫉妒、恨!

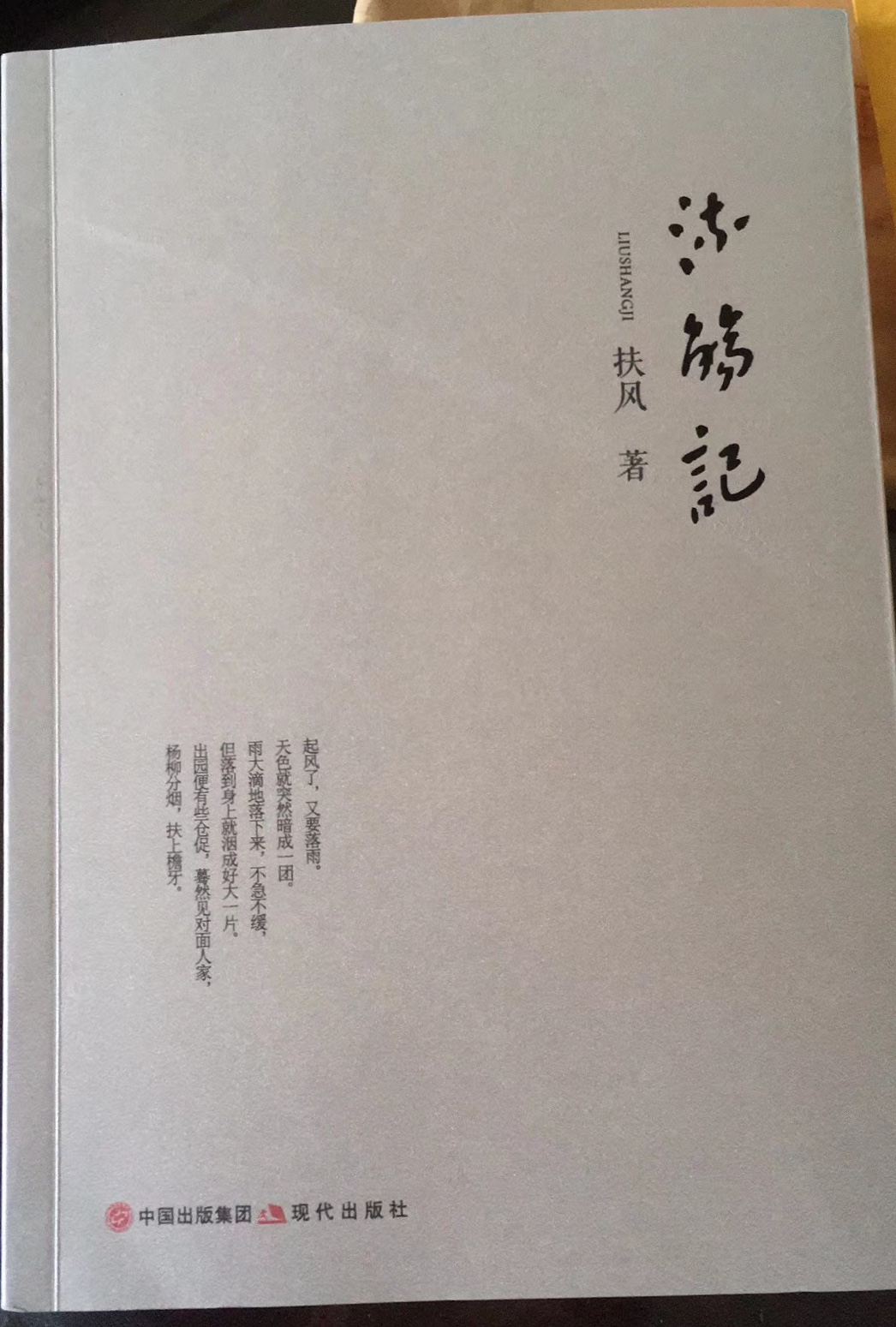

《流觞记》充满了灵动与智慧。说是散文,但更像诗、或者一阙词,我之所以这样说,因为扶风散文的诗情和意象无处不在。观《流觞记》,我不说“读”,而是像欣赏画作那样“观”,因为由意象呈现出的画面感处处皆是,这种画面感需在静心处会意,才能体会到内中色彩斑斓、灵动绰约的好处,宛若昆曲的水袖,一甩一收间美不胜收。对于意象,一般来说最怕重复,但扶风散文不然,在他运用下,常常意象反复,回旋叠加,吁,一篇文章就这样变得出其不意的漂亮。扶风散文的手法,在好些地方,把不可能变为可能,在我想象受限的地方变出戏法,令我不得不击节赞叹,佩服他对文字犹玩帽子戏法般的娴熟。

我认为,做散文,才气是底子,灵气是眼睛。看一个人,眼睛活灵活现,这个人一定不差。一篇散文亦如是。《流觞记》,走的是才子散文的路数。把读《流觞记》,自然和人文交相叠映,处处可见扶风的灵气,凝聚成早晨绿叶上的露珠,苍翠欲滴,鲜嫩又可喜。有些篇什,读之爱不释手。因为钱柳就是吾邑常熟的故事,尤爱《一卷香尘》,“诗词是她一个人的爱情;我们总要两个人的爱情……”;譬如《沈园会》,“混沌是圆,而后自圆其说”;其中《淇淅口》末处出彩,最喜之,“这塔虽然不高,可与千佛寺遥遥相对”,语出寻常,但上下观照,意蕴凸显,施施然若有大观。而且,类似于《淇淅口》,他不说春日游,也不告诉你冬日游,简洁明了,浮词皆尽,真值得狠狠表扬。

《流觞记》文风逸兴阑珊,意象跳跃。深究扶风散文,时不时有感时、伤物、忧世的小情绪冒出来。像《碧螺秋》《残荷》等。写牡丹时,结尾“忽然悲从中来,觉人间若是少了她,全都瘦了”,让人情绪一落千丈。散文写作,也是作者自身人生观、价值观的自然流露,对人与人间情状描摹的把握都来自这“两观”。虽然他声称他的散文不是黄钟大吕,但他在看似平淡的地方雪落有声,用文学的意象隐替了人性的回归,“看你来了,什么都没带,只是把我从三千里外,带来了”(《见薛涛》),如此散淡处现孤狷,隐隐有日本文学里那种“物哀”的况味,读着让人心慌凉慌凉的,有一种把持不住的忧伤,这是对艺术情怀的最好诠释。扶风散文的笔意,有其独特之处,也自成一格。

这么多年在网上,写文章的朋友来来去去,和扶风交好到结熟,想想人和人之间真有一份不可思议的情分,似乎存在某种不可分割的情愫。从小学习古文,早知道欧阳修“仕宦而至将相,富贵而归故乡,此人情之所荣,今昔之所同也”,虽自幼熟背然不求甚解,自去岁作安阳游,始知古相州就在安阳。当时从扶风口中得知,我就有“蓦然回首”的惊喜。待读到扶风《相州八记》,乃喜不自禁。《相州八记》乃实记,比欧文的虚记更多了几重角度和地气。这种通过文字的会心会意的交集,可以解颐,如饮美酒,如美人伴,妙不可言。不啻这样说,《相州八记》是《相州昼锦堂记》的再续和延伸,使昼锦堂在历史时空里得到了伸展。

那天,从“信阳酒家”出来,谈兴甚浓,唐老师借着酒意,指着前面矗立的阴影说,你叫文人去建高楼那做不来,文人只能做传承文脉的事。唐老师的话于我情有戚戚。说中了我曾经思考过的问题,“为什么写作”?也为历代文人的使命找到了注解。“落拓江湖诗与酒,文缘常明万岁灯”。相州、唐老师、扶风和《流觞记》,日历上说,今天端午,宜表扬,宜吹捧。