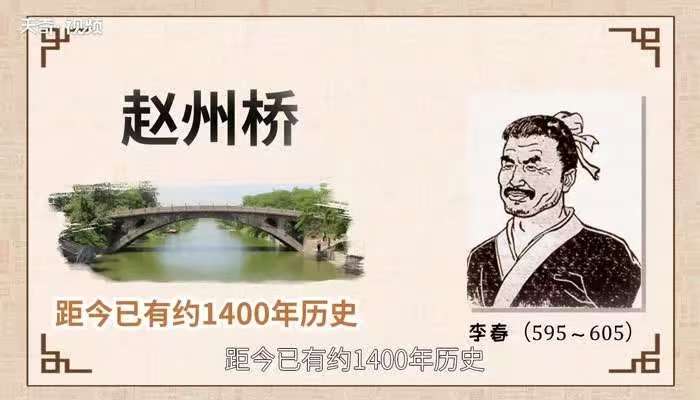

赵州桥被誉为世界“桥梁鼻祖”“天下第一石拱桥”,闻名天下。能够把桥梁建造成这座“孤桥”模样,而在世界造桥史上达到登峰造极程度,并成为中国乃至世界建筑史上第一位名垂千古的桥梁专家的人,非李春莫属。李春——为赵州桥而生。——题记

一个国家,一个民族,甚至一个县市的发展、壮大、繁荣,都离不开厚植于这片热土上的风土人情、名胜古迹以及历史人文。赵州桥的传说、传奇、传神,也都是这片热土培植、孕育、滋养出来的,一座赵州桥照样也不会例外,而李春正是为赵州桥而生。新时代赵州的经济社会发展的新成就,人民群众过上美好生活的新变化,无论哪个方面都离不开赵州桥历史文化的支撑。

建桥有背景:“夺标”无意外

隋朝的建立和统一,砸碎了中国前朝四百年之久的南北分裂与兵戈相见局面。这种盛运的到来令人“猝不及防”,随炀帝初年国力已经致极盛。当时“府库之充裕,亘古未有”“天下储积,足共五、六十年用度”。为了国家的前途命运和长治久安,隋朝聚官府与民众之集体意愿,打通水运、开拓陆路,以确保国家日后更加兴旺发达,更加繁荣昌盛,做着各种积极准备。各级政府结合国家“战略”也随即制定相应的发展规划,具体的施工方案,大运河工程开工了,开凿疏浚,水路通畅;逢河架桥,遇山修路,陆路也在不断开通。因为大运河工程的开工建设,赵州桥自然便成为施工方案之一。

在南北陆路交通施工过程中,赵州(今赵县)位居要冲。经过这里北上就可到达军事经济重镇涿郡(今北京一带),南下可通京都洛阳,也就是所谓的“北走燕蓟,南驰温洛”。然而,就是这么一个最最重要的交通干线,却被赵州城外的洨河阻断了。这条洨河的状况,既影响了南来交通北往,又造成了汛期排洪障碍。隋朝政府为了实现南北统一、发展经济、巩固政权,随即做出在洨河之上建造一座大型桥梁的决定。

这一重大决定,让当时桥梁设计建造师李春心中为之一振:这不正是为我搭建施展才能的舞台吗?于是,他兵贵神速做着“投标”和“中标”的各种准备。最终,他以广泛社会赞誉、突出的建桥业绩、工程的科学构思、方案的精巧设计,以及无与伦比的先进工艺,一举“夺标”。李春成为赵州桥建设团队的总设计师和具体负责人。从此,赵州桥为赵州人、也为中国人,特别是为中国的桥梁专家挣足了自尊和荣誉。从此,赵州人及华夏儿女,也世世代代分享了由李春总设计师设计建造的赵州桥所输出的源源不断的“桥梁红利”。

设计有新巧:匠心无保留

“中标”之后的李春,深感责任重大,使命光荣,不敢有半点怠慢,对桥梁设计建造更加精益求精,追求卓越,事必亲躬,毫厘必究,以建桥为己任,视桥梁为生命。他常常超负荷工作,夙夜在公,一心为桥,匠心之精华,毫无保留地奉献给建桥事业。尤其在赵州桥的设计建设方面,倾注了全部精力、智慧、心血和汗水。

为此他为赵州桥设下了三大最优化标准:第一是通路。桥上务必满足南北车马人过往;第二是通航。桥下务必确保舟船无障碍通过;第三是防护。桥体务必做到排洪维修备足便捷。

有了明确的优化标准,就有了设计施工的努力方向。他把桥上的车马人过往,确定为修建赵州桥的首要目标。为了解决以往桥梁桥拱过高,造成桥面坡度过大,车马人通行困难的不利因素,他在世界桥梁史上首创了在大拱上面两侧各建两个小拱的“敞肩拱”范式,牵一发而动全身,这种设计的牵动则是变相添加了引桥,在比较中让桥的主拱高度相对变低,使整座桥的桥面都变得更加平缓,缩小了坡度,方便了通行。

为了实现桥下舟船无障碍通航,他设定了原航道行船空间不变的目标。在设计上他一改长桥多孔、桥墩支撑模式,而采用单拱长跨,使桥拱跨径长达37米,这样以来,赵州桥下立刻畅通无阻了。因此当年梁思成先生考察赵州桥后称赞道:“这样大的单孔券,在以楣式为主要建筑方法的中国,尤其是在一千三百余年以前,实在是一桩值得惊异的事情。”这个评价绝对符合事实,而又超越当时世界桥梁设计建造者的水准。

为了解决排洪和维护问题,他在敞肩拱暗中垫高了引桥。既节约了石料,减轻了桥身重量,又增加了桥洞过水量,减轻了洪水对桥身的冲击,从而降低了坍塌的风险,彻底解决了河水泄洪问题,确保了赵州桥的整体安全。

另外,他还别出心裁,利用“并列砌券法”,更加方便了大桥的日常维修和平时维护。用28道单独的拱券,并列砌合,各道券之间用“腰铁”相连,拱券哪坏了就随时维修哪,只需将坏损的构件替换下来,做个更新即可,这就避免了局部问题整桥大修的弊端。

建筑有奇迹:神工无英名

无论是中国史还是外国史,并不是所有的英雄圣贤和神工巧匠都能被历史所铭记,他们所创造的人间奇迹和丰功伟绩,也不一定都会写入史册永世不忘,桥梁专家李春便是其中之一。

李春一生都在呕心沥血,倾力为国,他建造出让人瞠目结舌的杰作——赵州桥,留给了赵州,留给了后人,留给了历史,而唯独没有留下他自己的英名。自古至今,路过此桥者数以亿计,任凭赵州桥接受多少赞誉,但设计建造者花落谁家竟然无人知晓。

是他设计建造了当今世界上现存最古老、跨度最大、保存最完好的敞肩式石拱桥;是他倾力打造了领先世界建筑奇观的“桥梁鼻祖”和“天下第一石拱桥”。而这位世界顶尖的桥梁专家,却变成了藏匿于“历史深处”的无名之辈。

新中国成立不久,赵州桥这座旷世名桥便以其非凡的特色,列入与故宫、颐和园、避暑山庄等古建筑齐名的“第一批全国重点文物保护单位”。1991年10月,赵州桥通过严苛的评选,被美国土木工程师学会认定为世界第十二处“国际土木工程历史古迹”,和埃及金字塔、法国埃菲尔铁塔等世界著名历史古迹享有同等的地位。如此看来,李春又是何其伟大!然而,建筑有奇迹,神工无英名,不能不说是一种历史遗憾。

李氏有祠堂:青史无泯灭

当代著名诗人臧克家在《有的人》中写道:“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。”李春当是一位当之无愧的“死”后“还活着”的人,而且李春越“活”名声越大,越“活”知名度越高,越“活”愈加光彩照人。

“古人日以远,青史字不泯”这是多数人的追求,可对于李春而言,“青史”既无名,又何来“字不泯”呢?但李春确实做到了。不过,他之所以“不泯”,凭借的是赵州桥的“青石”而绝非“青史”。因为他的名字从建桥那一刻开始就已经深深嵌入了他所建造的赵州桥上——有赵州桥在,就足以说明了一切,何须再求“青史”中的某篇个人传记以达不朽呢?更何况李春还有为其立世扬名的更加坚强后盾——故乡临城。

白台峪村的李氏族人,不但视李春为自己的先祖,而且还立祠奉祭。人们曾在白台峪村西的仙子岭(今翠微岭)修建了先祖李春祠。明朝嘉靖年间知县闻之亲临拜谒,并题匾额“故隋大匠李春之祠”,从此每年都核拨银两用于祭祀。

国家不幸族人遭殃。民国三十一年(公元1942年),日寇因修马山炮楼,竟强拆李春祠,致使李氏祖庙尽毁,族人痛惜万分。此后,李氏族人过年祭祖,便在大街设案,将李春以下几十代受祭人按辈分从前向后依次排列,第一排就是李春,他们不会忘记自己的先祖。日寇虽然拆毁了山上的李春祠,但却永远毁不了人们心中的李春庙。在白台峪村远近百里,那些口口相传的以李春为主人翁的掌故传说,更为李春的永生和精彩人生做着有力的注脚。

就这样,赵州桥在风雨浪涛中,在滚滚车辙下屹立着,便利着洨河南北通行,而赵州桥的建设者李春,则作为传说、掌故中的人物以口口相传的形式,更长远更生动地存活着。

在乡亲们的眼里,李春从小便与众不同,堪称当之无愧的神童。他儿时便聪颖过人,不到三岁就学会“画地走子儿”“走四子九子”“憋牛”等游戏,大人小孩无敌手。乡亲们说,他不但是神童,而且还是天匠星下凡的神人。他为了帮助乡亲们从山神手里夺回金马驹,竟从马山硬“拉出来”一座磨盘山,以供乡亲上山种果狩猎,下山舂米磨面。为了建造赵州桥,他劈山运石,造出了天台山和彭山,并为山口村的整个村落奠基垒石。

传说有续章:匠人无顾忧

赵州桥的传说虽说出于民间,但传承至今,确实脍炙人口,历久弥新。在这些传说中,描绘的大都是仙人与赵州桥的故事,为赵州桥披上了一层神秘的面纱,增添了一份梦幻般的色彩。

“赵州桥来,鲁班爷修,玉石栏杆圣人留,张果老骑驴桥上走,柴王爷推车轧了一道沟……”这首民谣,谁又没有听过、没哼唱过?说她是“混淆视听”也好,说她夸赞李春是“当代”鲁班也罢,全凭自己理解。直到赵州桥建桥一百多年之后,当唐玄宗开元中叶的中书令张嘉贞看到气势如虹的赵州大石桥后,感慨成篇《安济桥铭》:“赵郡洨河石桥,隋匠李春之迹也。制造奇特,人不知其所以为。”至此才有了关于李春、关于赵州桥最早的历史记录。

李春传说成神依靠的是三星。为什么李春能够成神,乡亲们说那是三位神人度化的结果。天农星传授他农学,成了耕种老把式;天机星传授他民间工艺,成了修房盖屋能人;而天巧星则传授他石匠技艺,这才成就了他建造赵州桥桥梁的神工名匠。李春既得神助,那就非神莫属了。

这些掌故传说既丰富着人们对李春的认识和了解,也成为了研究李春的资源富矿。为了抢救、发掘、整理和保护李春文化遗产,2019年由临城县政协牵头,县文保所、方志办、县作协等单位和一些有志研究临城历史的人员,成立了“李春文化抢救发掘研究组”,并将“李春故里传说”设立为非遗项目。于是,临城对乡贤李春的研究如火如荼地开展起来。他们不厌其烦的调查考证,入情入理的推理演绎,研究成果陆续面世。他们在翠微岭上专辟广场安放李春塑像,以示永志不忘先人遗德余烈。

若李春地下有知,定会含笑九泉!赵州人如有所闻,定会百忙中起身到临城拜谒。李春建造了赵州桥,赵州桥也成就了李春。李春——为赵州桥而生。