1969年中苏备战时,我刚刚6岁,父亲母亲都去了五七干校,大姐便牵着我踏上了开往山西的绿皮火车,把我送到了姥爷家。姥爷家在山西省介休县鳌子岭村,抗战时期,鳌子岭村是靠近敌占区的我党中心村。姥爷家的青砖小院建在黄土高坡上,我和姥爷住在里面的窑洞,舅舅一家住着的平房挨着院墙,檐下挂着成串的红辣椒,与窑洞前的老枣树遥相呼应。寒露时节,玛瑙似的大枣噼里啪啦砸在青石砖上,表弟举着树枝在树冠里搅动,我拿着粗布口袋在树下雀跃,枣雨纷飞中溅起稚嫩的笑声。

每天晨雾未散时,我和表弟各自拿着小黑板,带着小板凳,去村里的小学校上学。学校是村口那座古老的庙宇改成的学堂,朱漆剥落的殿柱仍撑着飞檐上的铜铃。我们二十几个孩子分成二个班,张老师是舅母的妹妹,有着一双明媚的大眼睛,很漂亮。她大多时候都在教大孩子,我们小孩子主要靠自学认字,学期期末时,老师随机抽取一篇课文让我们读,朗读通顺就算通过了考试。当时我一口的山西话,一年后回到家中,经常被姐姐们取笑。

1927年,我的母亲梁静出生在这里。鳌子岭村1938年建党,我的大姨夫冀达是本村第一个中国共产党党员,是村党支部创始人。他曾经担任过介休县三区、四区的区委书记,介休县县长,1949年任县委书记,后来担任山西铁路局局长。大姨梁皓当时是村党支部委员、妇救会主任。舅舅梁瑞在村里担任过儿童团团长,解放战争时期参加革命,先后担任过介休县纪委书记、副县长、人大副主任等。抗战时期,我的姥爷梁守常是我党的地下交通员,担负着掩护、救护抗日干部,接送革命工作人员,传递消息等任务。鳌子岭村地势险要,站在村子最高处,既可以看到介休县城,也可以看到铁路沿线,是抗日前线、抗日游击区,也是我党的一个重要战略要地。据母亲讲,当时介休县的张德含、王锐、周力、赵力之等大多数领导都在我家住过。

(1953年张继成、梁静回山西介休县探亲拍摄全家福; 前排坐者(左起):父亲张继成、三姥姥赵桂凤、三姥爷梁守深、大姨夫冀达; 后排站者(左起):舅舅梁瑞、四姨梁玉英、母亲梁静、舅母张宝珍、大姨梁皓、表哥梁景山)

1938年2月15日,介休县城被日军占领,敌人气焰十分嚣张。3月,父亲张继成(原名张方金)跟随八路军总部特务团(亦称朱德警卫团)到达介休县境内,在南山马跑泉、兴地一带活动,宣传抗日政策,号召人民起来抗击日寇。当时介休县政府驻地也在这一带,县长张德含是牺盟会员,也是我党党员(当时是秘密的),来到特务团向特务团要干部。

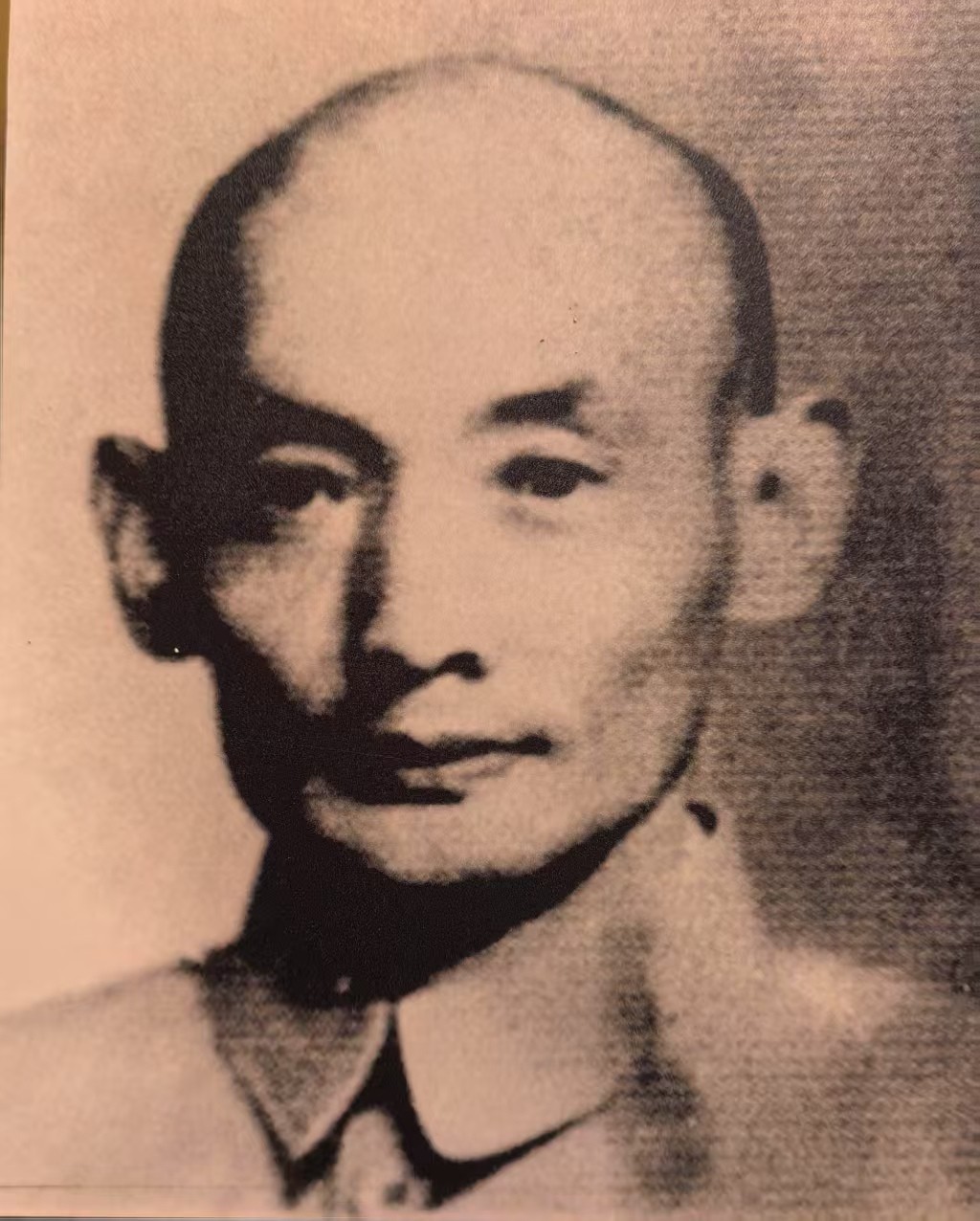

1938年3月底,特务团政委李志明找父亲谈话:为加强地方抗日武装力量,配合正规部队,打击日本侵略者,组织决定派父亲到介休县工作,组建介休县独立营,父亲任副营长,营长由县长张德含兼任。父亲是一位老红军,湖北大悟县人,1929年参加革命,在红四方面军时任红九军27师81团二营政委。他当然知道独自到山西地方上会有很多危险,但军人职责就是执行命令,为了赶走侵略者,随时都可以牺牲自己的生命,父亲二话没说愉快地接受了任务。(介休县长张德含)

父亲很快赶到槐树庄找到张德含同志,张德含向父亲介绍了介休县和县武装队的情况。他们商量将县武装队改编为县独立营,对外称县保安营迷惑日伪军。当时县里的武装部队主要是收编的一些阎锡山旧军,和从县城里带出来的原公安队40余人。为发展武装力量,张德含和父亲决定独立营的首要任务,是在乡村中开展抗日宣传活动,在基层群众中物色骨干,吸收青壮年农民参军,并收集自卫队和地主武装的枪支、弹药。他们采取边宣传党的抗日政策,边扩大队伍,边收集武器,边打击骚扰日寇的方法。

那时,父亲几乎每天都带着部队到各村,向农民群众宣传抗日主张,揭露日本鬼子侵略我国后烧杀抢掠,奸淫妇女的滔天罪行,号召民众积极抗日,号召青年农民积极参军,保家卫国。他们依托山区地势险要、崖壁陡峭、沟壑纵横、林木繁茂的特点,在张良、槐树庄、鳌子岭、桃坪、圪垛、刘家山、三佳村等各村建立革命根据地,发展抗日力量。战士们翻山越岭、走村串户、利用村边地头和老百姓聊天宣传抗日,集会演讲激发人民群众的抗日信心,号召青壮年踊跃当兵。夜晚,战士们就挤睡在草炕上、树林中、山洼里、土窑中休息。经过三个月艰苦工作和不懈努力,独立营已经发展到200余人,独立营下辖三个中队(连),一中队长孙守银、二中队长秦始昌、三中队长冯彪(红军干部,后叛变被处决)。

为了解决武器问题,父亲还找到八路军总部特务团,得到了团长尹先炳、政委李志明的大力支持,给了独立营三十多支枪,有冲锋枪和步枪。同时,在各村还收缴了阎锡山部队一些散兵的枪支、弹药,收缴了自卫团和地主武装的枪支。仅过半年左右的时间,共收集近三百支枪,这样独立营得到了基本的武装。(父亲张继成(原名张方金)

随着部队军事、思想政治素质的不断提高,部队的军事活动也不断扩大。他们利用地形地貌熟悉,初期日寇对他们还不太重视的有利条件,以小队(班)、队(排)为单位,身着便衣,进入铁路沿线,敌占区开展游击活动。锯电杆、剪电线,破坏日伪军的通讯设施;扒铁轨、搬枕木、断铁路,让日寇的交通运输线时常处于瘫痪状态;骚扰小股日伪军,炸毁鬼子的炮楼、碉堡等。

铁路工人也积极拥护抗日,他们经常偷偷通知独立营火车到达时间,给独立营战士扳手、钳子、锤子、镐头等工具,让战士们把铁轨螺丝拧开。为了保护铁路工人的安全,在鬼子面前好交代,战士们就把他们捆绑起来迷惑日伪军。每当有这样的游击活动,父亲都要组织一些可靠的青壮年农民,把拆下的铁轨、电线等送到绵山根据地去制造武器,根据地也根据情况,返还给他们部分枪支弹药。

日军占领介休县城后,介休县抗日政府驻在南山桃坪村以及周围的几个村子里,大约住了不到两个月被日寇发现。1938年5月的一天,日军采取突然袭击,向桃坪村扑来。日军约200余人,带有机枪、小炮,还有骑兵。日寇分东、西、北三面向桃坪村包围上来。当时,独立营只有60余人同县政府住在桃坪村,部队刚刚组建不久,主要是青年农民,武器只有步枪。父亲和县长张德含、中队长秦始昌等,分别带领独立营战士阻击日寇,掩护县政府转移。独立营新兵多,但战士们个个对日本鬼子怀着满腔仇恨,战斗从早上打到中午,几个回合后,日本鬼子攻不下来,因鬼子对独立营的底细不清楚,就不敢再贸然进攻,撤回到据点。这次战斗打死日军10人,伤20人,独立营只有10来人负伤。这是独立营组建以来打的第一次比较大的战斗,保卫了县政府,打击了日寇的气焰,官兵得到了锻炼,提高了独立营的声誉。

1938年6月,三佳村的村长跑来告诉父亲,有20多个国民党兵在村子抢东西,祸害百姓。父亲立即带领战士包围了国民党兵,向他们喊话:我们是八路军,你们被包围了,立即放下武器,缴枪不杀。国民党兵在独立营的攻击下,放下武器,全部投降。国民党兵投降后,父亲让战士们把他们押到山上,向他们讲共产党的主张、宣传八路军政策,愿意抗日打鬼子的可以留下,愿意回家种地的发给路费可以回家。经过审查,他们当中大部分人是被国民党抓的壮丁和农民,一般当了二、三年兵。经过宣传教育他们都愿意加入独立营打鬼子,这些人打过仗,有一定的军事素质,经过一段时间的战斗考验,他们逐渐成为部队的战斗骨干,有的当了班、排长、有的当上中队长。像孙守银原是国民党的排长,留在独立营后,由于打仗机智勇敢,有组织能力,后被提升为中队长。

1939年底,独立营派了两个中队下山侦查,由政治部主任秦述尧和一中队长孙守银指挥,在一步院、鳌子岭一带骚扰日伪军。一天,孙守银从鳌子岭村带着几个战士穿便衣下山侦察,他们到石河桥,发现日伪军正强迫老百姓修桥,许多百姓与战士们都认识。孙守银化装成小贩进入碉堡,找到为日伪做饭的老乡了解到:石河桥碉堡内共有十几个鬼子,当天有5、6个鬼子到介休县城逛街,碉堡内只剩下7、8个鬼子。孙守银得到这个消息后,马上回到鳌子岭村,带了30名战士,化装后进入碉堡,打死5个日本鬼子,缴获了十几支枪、一挺歪把子机枪、一门小炮,还有手榴弹、子弹等,最后还把鬼子的碉堡给烧了。这次战斗独立营收获很大,县委、县政府在伏贵村召开了群众大会,庆祝胜利。

1940年1月,县政府驻扎在绵山一带,独立营驻扎在一个叫李姑岩的地方。介休城内的日本鬼子集结介休、平遥、沁源、灵石等地的兵力分三路围剿绵山,妄图一举消灭我抗日政府、抗日军队。当时情况非常危急,父亲带领独立营在李姑岩与鬼子交火,阻击日寇。日军用山炮、迫击炮、重机枪,轰炸我阵地,火力很强。当时独立营的三个中队约300余人,分别把守在李姑岩、马跑泉、槐树庄三个地方,凭借高山在路两边阻击日军。

日军虽然凶残,但独立营的战士们斗志旺盛,英勇奋战,同日寇展开了顽强斗争。枪声、炮声交错在一起,整整打了一天一夜,终于守住了阵地,打退了日军一次又一次进攻。县委县政府也安全转移到了马跑泉,后又转移到沁源县伏贵村一带。独立营也趁着夜幕跳出包围,从李姑岩、马跑泉、槐树庄汇合到沁源县境内。这一仗,歼灭日寇几十人,独立营取得了很大的胜利。

2天后,日本鬼子又向绵山进攻,由于县委县政府和独立营安全转移,日军扑了个空,恼羞成怒的日寇,便对手无寸铁的民众大肆杀戮,进行烧杀抢掠。日军在沿途放火烧毁了大靳村老百姓的许多房屋,占领绵山云峰寺后,抓住一个小和尚和伙夫,逼问抗日军队的去向,以及粮食、物资和武器藏在何处,遭到拒绝后,日寇便将他们残忍杀害。然后在云峰寺大肆抢劫,临走还纵火烧毁了三晋古刹云峰寺,云峰寺大雄宝殿、千佛殿、介公祠等10多处精美的古代建筑、泥佛神像等都化为灰烬,火势蔓延了一个月之久。日寇在介休绵山犯下的滔天罪行,后人将永世铭记。

1938年鳌子岭村党组织建立后,党的基层组织在鳌子岭村发展党员、动员群众开展抗日宣传工作。年仅11岁的母亲受大姨夫大姨和姥爷姥姥的影响,积极参加抗日活动,成为全村第一批儿童团团员,任小队长,并协助大姨梁皓宣传抗日,站岗、放哨、粘贴标语,协助姥爷姥姥接送和照顾伤员等。1939年冬,母亲担任村妇救会委员,是年纪最小的妇救会干部。

姥爷梁守常为把来村里活动的同志们安排好,选择了两个隐蔽住处。一个是隐藏在村外深沟较远的道教小庙;另一个是村口处半山崖背阴坡、口小洞深的土窑洞,是姥爷率全家老少一起挖的。庙和洞都非常隐蔽,不走到庙门口洞口很难发现,而且两处都临深沟,一旦有情况即可跳下逃身。他借助这两处隐蔽处保护了不少来自各方的革命同志,介休县委所有领导都姥爷家。

1941年,三区区长赵力之在姥爷家住了很长时间。他经常早饭后外出工作,晚上回来食宿,实际上姥爷家成为一个临时区公所。有一天由于汉奸告密,日伪军突然来到姥爷家搜查赵区长,当时姥爷正在地里干活,家里只有我的姥姥和曾祖母,敌人就抓住她们审问,凶恶的敌人让二老跪在地上,当时曾祖母都72岁了。伪军拿刺刀对着他们,还拿枪托打姥姥,逼问他们区长去哪里了?姥姥和曾祖母都很坚强,始终没有承认区长住在家里,敌人找不到人只好走了。

有一次鬼子从邻村向鳌子岭扑来,但距离鳌子岭二里左右不再前进,半个小时过去仍无动静。为坚守阵地,县大队指战员们一个上午都没有吃饭,村党支部随即组织村民分头为部队送水、送饭,母亲虽然年小体弱仍带领弟弟梁瑞跟随姐姐梁皓、婶婶赵桂凤及郝金玉、梁守和等村干部、党员、儿童团员一起前往,不想他们刚刚把饭菜送到战士们手里,鬼子突然发起冲锋,在嗖嗖的子弹声中,战士们一边阻击敌人,一边掩护他们撤退,他们的到来也大大鼓舞了指战员的斗志,战斗最终取得了胜利。县委书记周力在听取村党支部的汇报后夸奖说,你们真是男女老少齐上阵啊!

1941年8月的一天早晨,日本军队偷袭进村,为躲避日寇母亲陪同三区妇联干部李尉选跑到野外,日本鬼子在一个沟壕里发现了李尉选和母亲。母亲看到日本兵冲过来,即刻想到李尉选是从根据地来的,如果她身上有根据地的东西被发现,她的身份必将暴露无疑。母亲迅速让她拿出身上携带的根据地纸币等物品,埋藏在脚下并掩饰好,日本鬼子过来将她们捆绑起来押送回村。知道她们被俘后,姥爷梁守常想,女儿梁静全村皆知有可能获救,唯李尉选大家都不认识必遭大难。他急中生智直奔绑架她们的日本兵,一边跑一边大声喊:“我妻侄女昨天刚来,与我女在地里干活,因胆小害怕躲避中被抓回,谁不认识”。日本兵将姥爷五花大绑吊在村里的大树下,用点燃的烟卷在他脸上烫,用东洋刀背在他脖子上拉割,威胁姥爷,说她们是八路,姥爷通八路。但姥爷仍然大声吵嚷是女儿、是侄女,听到姥爷喊声迅速集结的村民心知肚明都出来作证,村长(实为本村党支部书记)梁思贞出面担保,日寇见全村一致,便无奈地将她们释放,这样在全村乡亲们的支持、掩护下母亲她们顺利脱险。

介休县独立营经常活动在鳌子岭村一带,为方便工作父亲张继成也时常居住在鳌子岭村。有一次父亲正在鳌子岭村开展工作,日本鬼子突然袭击村子,姥爷即刻让他隐藏在家里的菜窖中,躲过了日本人的搜捕。

1940年10月中旬,八路军总部下达了反“扫荡”作战计划,此时百团大战进入第三阶段反击日寇的报复性“扫荡”。为抗击日寇报复性扫荡,父亲奉命调任决死一纵队57团任二营营长。57团团长黎锡福是父亲在黄安赤卫军及红四方面军时期的老领导,抗战初期黎锡福曾任介休县委公安局局长、介休县第五支队队长,他们曾多次配合共同抗击日寇。

父亲在百团大战中身负重伤,在部队医治后便安置在母亲家休养。在这次休养期间,鳌子岭村再次遇到了日本人的偷袭,得到消息后姥爷立刻将父亲转移到邻居孤寡老人的窑洞中隐蔽起来,并成功脱险。那时鳌子岭村已形成全民抗日的局面,家家都有藏身的隐蔽处,日本鬼子来了休想找到抗日干部、抗日物资和粮食。父亲也时常给他们讲述革命道理以及他的战斗经历,他的讲述深深地吸引了母亲,他的人品深得姥爷的信任。养伤期间,父亲再次感受到家的温暖,在母亲家人和乡亲们的细心照料掩护下,父亲很快伤好痊愈返回部队。

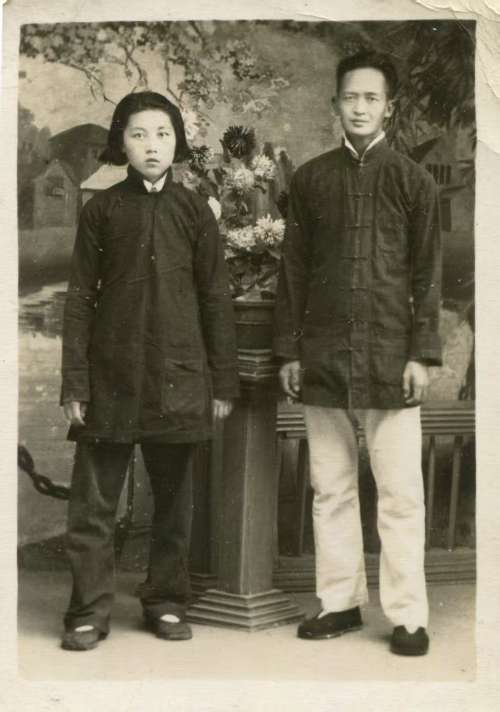

1942年初经本人申请,介休县委选派母亲到绵山县民高学校学习,母亲第一次有了学名梁玉鲜。民高学校地处我军抗日根据地,是当地抗日民主政府为所属区域适龄学生创办的,对于家庭特别贫困和政府选派的学生是免费的,母亲属于后者(供给制)。民高学校的任老师是教务主任,也是学校的党支部书记,他教育同学们:共产党是为我们劳苦大众服务的,只有共产党才能救中国,母亲在学校还被选为学习委员。1943年母亲16岁,在同学张静和胡云的介绍下,加入了一直向往的中国共产党。同年,经组织批准父亲母亲结为夫妻。(1944年张继成、梁静在延安)

1944年初,父亲伤好痊愈,再次被组织派往延安中央党校四部学习。经组织批准,母亲跟随父亲一起到达延安。到达延安后,母亲经过二个多月的刻苦努力,终于通过了延安中学的入学考试,经胡耀邦同志批准,时任中央组织部干部科科长王鹤寿同志帮她办理了到延安中学学习的相关手续,延安中学的李星华老师(李大钊先生的女儿)为她改为现在的名字——梁静。

1945年8月抗战胜利后,党中央决定要抢占东北,党组织号召各校学员积极报名参加赴东北干部团。父亲听到消息后积极响应党的号召,报名要求去东北工作。延安的同学说“老张你是南方人,东北的天气那么冷,冬天要到零下30-40度,你吃的消吗?”父亲对他们说:“雪山草地都走过来了,再冷再苦怕啥,我是一名战士,党哪里需要我就到哪里去。”抗战胜利了,同志们的革命热情非常高涨。母亲梁静当时在延安中学学习,也一并报名参加延安干部团。他们跟随第一批延安干部团奔赴东北,到达黑河地区开展剿匪斗争,父亲被任命为西满军区黑河军分区参谋长,他们又开始了新的征程。

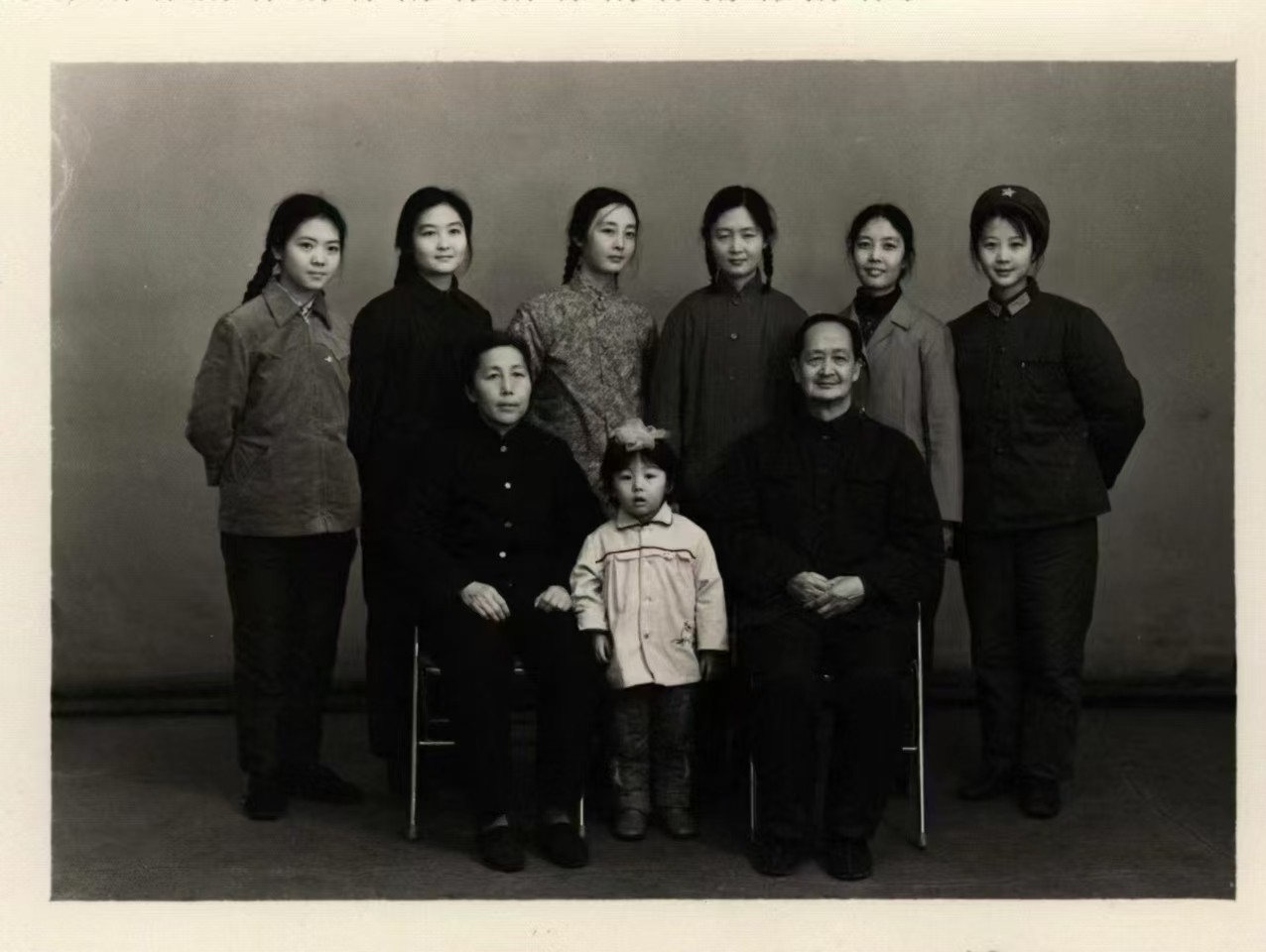

在父亲94岁、母亲96岁时,相继走完了他们坚守信仰的一生。他们自抗战烽火中结为伉俪,六十五载风雨同舟,八十春秋丹心向党,用生命书写了共产党员的赤诚答卷。在半个多世纪的革命征程中,无论身处顺境逆境,职务高低变迁,始终保持着“革命理想高于天”的坚定信念。他们一切听从党指挥,两袖清风、淡泊名利,未曾向组织提过任何特殊要求。他们艰苦朴素、吃苦在前、多次为灾区群众捐款捐物,体现了共产党人的优秀品格。(1979年我们的全家福,左一为本文作者)

父母留给我们的遗产,是褪色军装上的党徽光芒,是泛黄日记里的铮铮誓言,更是镌刻在骨血中的红色基因。他们用毕生践行了“随时准备为党和人民牺牲一切”的入党誓词,以纯粹党性铸就精神丰碑。在此清明时节,愿此篇文字承载的思念穿越时空,化作清明细雨,润泽生命轮回的春天。