秋忙季节,偌大的乡村的上空到处弥漫的是一股浓郁的青草气息;颠簸的沙石小路上,到处有遗落的高粱穗子和各种杂粮颗粒,引得几只肥胖的鸟类理直气壮地挡在道上,还得赶着牲口的农人吆喝着,骂骂咧咧地给它们让路。一种丰收的喜悦激荡着人们的心,人们也懒得和几只鸟兽争什么谁长谁短了。

夜气降临,有了几分凉意。忽然,村里的高音喇叭喊了起来:“社员同志们注意了,今儿晚上大队有瞎子说书的,吃了饭来看吧。”天气不冷不热,正是消遣的时候。人们对“瞎子说书”并没有多大兴趣,只是没事做,就顺路溜达着到了大队。人们说:“是哪来的草台班子,哪有‘瞎曹海’说的过瘾?”小的时候听过瞎曹海的说书艺术,一个干瘦的光头老汉,一个人摆弄着四五件乐器,很有意思。我们都喜欢他捏着嗓子唱的《见皇姑》,咿咿呀呀,悲悲切切,俨然是一个受了恓惶的乡村妇女,颇能引起一群也爱唱戏的女子的响应。他和村民似乎很熟,唱累了就坐在那儿和大家拉起了家常,于是,有人就会给他送上一碗热水。他也不说谢谢,用茶水的热气呵着自己的双手。人们这才注意到老汉的手是细细嫩嫩的,绝不像村里受苦人的手那样粗糙干裂。他坐在人群中间,平和地应答着人们的询问,一脸的沧桑。他也和人们开玩笑,只是从没见他畅怀大笑过。

我那时还小,不知道他是怎么来的,又是怎们走的。古老的通向天边外的驿路上,我们是经常可以看见一群流浪的盲人一个一个以手搭肩,哀鸿似的飘来飘去。人间冷暖,世态炎凉,在他们古井般深邃的眼框里波浪不兴。

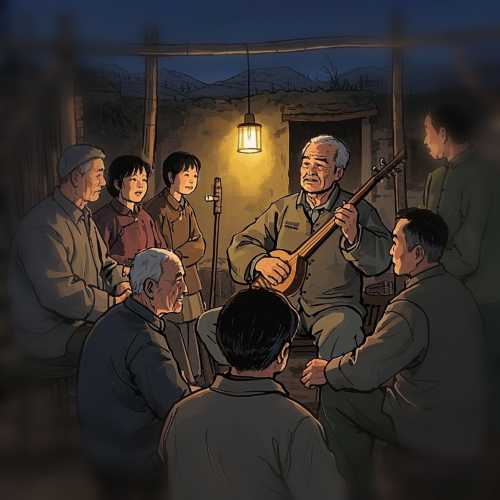

在大队的粮场上,已经吊起了一盏昏黄的电灯。有几个褴褛的外地人正坐在高粱秸堆上,正和几个早来的光棍汉扯着闲篇。他们大多数是盲人,只有一个是半盲人。他们猥琐的形象委实没有给我留下好印象。他们中的一个人说:“我们可不是瞎子说书的,我们是县里正式的文艺宣传队的。”人群里有人起哄说:“你们就知道瞎奏经,没油淡水的,来一个有味儿的。”其中一个盲女人说:“你们可不敢瞎说,有俺女女呢。”她说的是他们中间的一个大约十七八岁的女孩子,也是一个盲人,梳着一根乌油油的大辫子,眼睑微垂,耳根微红,默然地坐在一边,有几分惶恐,却又不得不装出一副卑微谨慎的笑意。几个光棍汉还在说着什么,那个说书的忽然肆无忌惮地大笑起来,一口焦黄的牙齿喷吐着唾星……只是那个女孩子还是默然地坐着,双手揉搓着辫梢,看不出是笑还是哭。

我没有多看,满心懊恼,一会儿就回家了。母亲绝不会让我在这儿逗留。回家之后,继续整理着院子里的高粱豆秸。夜已经很深了,满天的星星嘈杂而拥挤。我全无睡意,仍然在竭力捕捉着夜气里隐约流传的一丝琴音……