“王小二下馄饨——看人兑汤”是句民间俗语,本意是指餐饮行当要以顾客为上,顾客喜欢什么口味,就做什么样的菜。后引申为,在人际交往和商业活动中,要根据不同对象采用不同的对付办法,即相机行事、灵活应变。它与艺术似乎风马牛不相及,但近日的一场古琴演出,勾起了我对这句话的新认识。

体育男对古琴点了赞

这场名为《弦歌芳华·艺美扬州》的演出,地点在扬州戏曲园剧院,时间是情人节的晚上。平时喜欢听点音乐的我,当然认为这是一桩美事,不仅拉上先生,还热情四溢地打电话约了几位闺蜜。没啥音乐细胞的先生对我向来是奉陪,但心在哪里就保不准了。闺蜜们也很赏光,准时驾到,其中一位还带来了做体育老师的儿子。演出即将开始,我张罗着朋友们赶紧入场,只见座席大半已满。随着舞台灯光渐起,帷幕一侧的钢琴撞入眼中。“这是要混搭么?”就在我诧异时,陶渊明笔下的田园风光在大屏上幻变流动,一枚身着长衫的帅哥走上舞台,在古琴、古筝、钢琴的合奏声里,款款吟唱起了《西洲曲》:“结庐在人境,而无车马喧……”轻灵的钢琴、明亮的古筝,给沉静的古琴注入了丰富层次。迂回萦绕的歌声,与它无缝融合。我沉醉了。

(《弦歌芳华·艺美扬州》演出现场 扬州市非遗保护中心提供)

渐渐地,东篱隐去,铿锵的鼓点骤然而起,古琴、钢琴、箫随势涌出。伴着激越的吟唱,曹操的《短歌行》豪迈登场。我感到脉搏加速,而以往聆听古琴时只觉得浑身清冷。我侧头看向先生,发现他已敞开了外衣。

我的情绪随着每首曲子而波动,我忘记了时间的存在。直到主持人宣布演出结束,我才回过神,并赶紧观察闺蜜们的陪看反应,发现个个一脸惊喜:“没想到古琴可以搭这么多东西,新鲜!”那位搞体育的大男生也乐呵:“好听,好看。”

反向的声音

这样的演出效果,令主办方扬州市文旅局、承办方市非遗保护中心很是欣慰:“优秀传统文化让更多人喜欢,才有生命力,才能传承发展。”

古琴艺术历史悠久,一直被文人士大夫用于抒发情怀,具有极高的美学特质和深厚的文化底蕴,2003年入选世界第二批人类非物质文化遗产代表作名录。如此瑰宝,当然要保护传承,发扬光大。但由于古琴演奏的主要特点是高洁清虚、中和古淡,观众必须具备一定的文化素养和相契的审美趣味,才能欣赏其中妙处。活泼、时尚的年轻群体,很难被它吸引,这就使它始终处于一个“广寒仙子”的地位。

这种困局引起了一些有识之士的深思,并积极尝试破解之道。2014年起,由一群喜爱古琴的年轻人发起成立的自得琴社,呼应当代年轻人的审美,用流行音乐、外国音乐、动漫、手游、古代服饰秀、甚至撸猫,对古琴进行解构和重读,并利用网络进行推广和传播。他们策划的“唐”“宋”等系列新国风演奏会、改编的《哆啦A梦》《大话西游》《醉醉渔,唱唱晚》等曲子,以大众化、年轻化、现代化的崭新面容登上热搜,收获了大批年轻粉丝。

对此,有人很看不惯:“这还叫古琴吗!”理由是,传统文化的传承就得原汁原味,否则就是离经叛道、破坏文化。

变革的风潮

其实,在传统艺术的创新方面,古琴还算是行动比较晚的。被列入首批人类非遗代表作名录的昆曲,早在2004年就由白先勇先生进行了青春化改造。他认为,传统也是流动的,每个时代的表演艺术之所以能够引起那个时代观众的共鸣,一定是它合乎当时的审美观。当代,昆曲行家仍然能看一桌二椅的表演,但看电影、电视长大的年轻人已经无法接受。因此,必须贴合时代与年轻人的审美观进行变革,尊重古典但不因循古典,利用现代但不滥用现代。

(越剧《新龙门客栈》演出现场 网络图片)

他主创的青春版《牡丹亭》,采取“古典为体,现代为用”的原则,在保留“筋骨”的同时,引入西方歌剧音乐技法,并对舞美、服装、表演等进行了革新和美学上的深化。在他的引领和坚持下,如今,昆曲在年轻人中已拥有广泛影响力,演出市场也十分兴盛。

紧随其后,其它剧种也纷纷开始了青春化的探索。比如,由浙江小百花越剧院等单位联合出品的新国风·环境式越剧《新龙门客栈》,从年轻人的视角对经典IP进行再创作,并让观众进入演区,与剧中角色互动交流。此举引得众多年轻观众自发为其“打卡”,该剧也依靠粉丝二创视频屡屡登顶微博热搜,进而荣获2023“微博年度演出”奖。

问题没那么复杂

欢呼与质疑,似乎形成了两个对立的阵营。年轻人认为,那些对创新泼凉水的人,是老古板、死脑筋。其实,冷静分析即可发现,问题没那么复杂,因为质疑一方也是古道热肠,担心创新只搭花架子,而丢了根与魂,并给年轻人以误导。

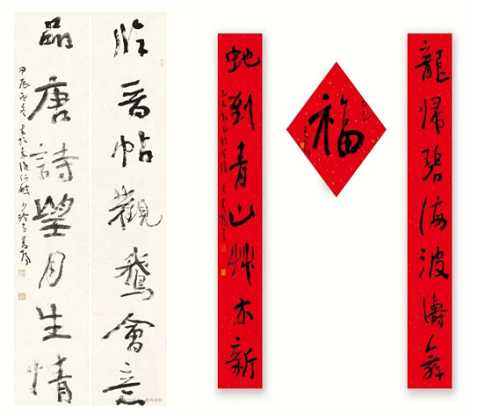

这个观点笔者也很赞成。就拿笔者比较熟悉的书法来说吧,书法必须根植传统,取法经典,然后才能根据当代人的审美,做一些笔墨、章法、形式上的创新,这样的创新应当支持。而那些毫无传统根基的创新,只能叫做“江湖书法”,应当予以抵制。

(李双阳的展览书法和春联书法 网络图片)

那么,在保持根基、保留“筋骨”的基础上,艺术就尽可以发挥其浪漫本质,根据社会需求而呈现多样面孔。这一做法在某些领域早已普遍,比如书法。教小学生和教老年人写的字显然不能一样,小学生初学书法是为了上规矩,必须写得端正、规范;老年人学书法是为了怡情养性,则可以写得随性、自由一些。投展比赛的字和给老百姓写春联的字也不能一样,前者需要强调对比、错落、变化,写得规矩端正就会得差评;后者需要端庄祥和、易于识读,写得歪七扭八、云里雾里就会被骂。所以,每个成熟的书法家都能掌握几套标准,到什么场合就写什么字。

由此再推到古琴等其它传统艺术,“看人兑汤”原则同样适用。对专家、学者、上年纪的资深粉丝,就端出传统、精深的“大菜”;对年轻、时尚群体,就来个光鲜、亮丽的“小炒”。如此,定能各得所爱,各尽欢喜。优秀而珍稀的中华传统文化,也定会广散枝叶,长飘芬芳。