自明治维新后,日本走上资本主义发展道路,其军国主义野心迅速膨胀,将对外扩张作为基本国策。1927 年,日本田中义一内阁召开 “东方会议”,制定了《对华政策纲领》,确立了先占东北、内蒙古,进而侵占全中国的扩张政策。1931 年,日本发动九一八事变,迅速占领中国东北三省,并于 1932 年扶植溥仪建立伪满洲国,将东北变为其殖民地,为进一步侵华奠定基础。

1937年7月7日,日本蓄意制造卢沟桥事变,发动全面侵华战争。日军凭借其先进的武器装备和军事训练,采取“速战速决”战略,企图在短时间内灭亡中国。日军沿平绥、平汉、津浦三条铁路线向中国内地大举进攻,妄图迅速占领华北、华东等战略要地,控制中国的政治、经济中心,迫使中国政府屈服。尽管中国军队奋勇抵抗,但日军进攻的势头仍然猛烈。在短短一个月内,北平、天津相继沦陷,华北地区陷入了深重的危机之中。随后,日军又把进攻的矛头指向了上海,淞沪会战随即展开。为迅速征服中国,日军倾注了大量兵力,动用飞机和军舰,试图通过占领中心城市来迫使中国屈服。

卢沟桥事变后,中国国内的抗日救亡运动达到新的高潮。中国共产党始终坚决主张抗日,早在九一八事变后就发表宣言,号召全国人民武装反抗日本帝国主义的侵略。1937年7月8日,中共中央向全国发出通电,指出“平津危急!华北危急!中华民族危急!只有全民族实行抗战,才是我们的出路!”并呼吁国共两党亲密合作抵抗日寇的新进攻。在中国共产党的推动下,全国各界民众纷纷要求抗日,爱国民主人士积极奔走,呼吁团结御侮。同时,南京国民政府在全国人民抗日热潮的压力下,以及日本侵略威胁到其统治核心利益的情况下,逐渐转变对日态度,开始着手准备抗战。1937年8月14日,国民政府发表《自卫抗战声明书》,宣布“中国为日本无止境之侵略所逼迫,兹已不得不实行自卫,抵抗暴力”。1937年8月中旬,国共两党达成协议,将红军主力改编为国民革命军第八路军(简称八路军),下辖三个师,朱德任总指挥,彭德怀任副总指挥。随后,南方红军和游击队改编为国民革命军新编第四军(简称新四军)。全国抗日民族统一战线正式形成,中国军民开始了全民族抗战。

在这个民族危亡的关头,国共两党携手共御外侮。1937年8月22日,中共中央军委作出重大决策,将红军主力改编为国民革命军第八路军和新四军,并加入国民政府抗战序列。8月25日,八路军司令员朱德、副司令员彭德怀率三个师(115师、120师、129师)共计三万余人,从延安出发奔赴山西前线。经过二十多天的行军,八路军于9月9日抵达太原,投入第二战区的抗战之中。

在日本全面侵华初期,华北战场成为日军进攻的重点方向之一。日军沿平绥路西进,企图夺取山西,进而控制华北战略要地,威胁中国大后方。山西,四面环山,地势险要,素有“华北屋脊”之称,在军事上被兵家称为“华北之锁钥”, 是共卫华北和中原的重要屏障。日军欲控制华北,必先图晋绥;欲图晋绥,必先争太原;欲争太原,必先夺平型关。日寇深知山西的战略价值,一旦占领山西,就可以居高临下,直逼华北平原和中原地区,对中国抗战造成极为不利的影响。

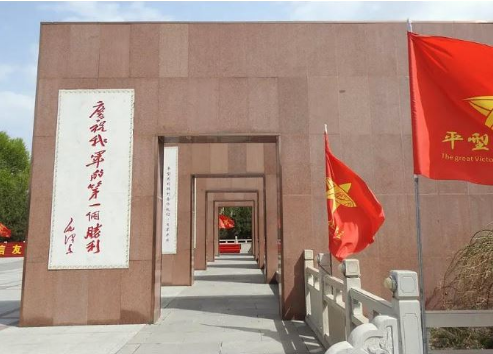

(平型关大捷后,毛泽东主席亲笔题写:“庆祝我军的第一个胜利”)

当时,日本第5师团(师团长为板垣征四郎)从北平出发,沿着平绥铁路向西进军,企图占领太原和运城,并与在山东进攻的第10师团会合,从而实现对华北的合围。为了抵御日军的攻势,第二战区司令长官希望八路军一一五师(师长林彪)和一二0师(师长贺龙)分别在灵丘和阳高设置埋伏,并与正面防御的第二战区友军协同作战。

1937年9月上旬,日寇第五师团(坂垣师团)在师团长坂垣征四郎的率领下,由察哈尔经蔚县、涞源向山西东北部进犯,企图突破平型关防线,进而攻占太原。此时,国民党军在华北战场节节败退,士气低落,大片国土沦陷。日军一路烧杀抢掠,气焰极为嚣张,给中国人民带来了沉重灾难。在这危急关头,八路军刚刚改编完毕,即迅速开赴抗日前线,肩负起抗击日军的重任,平型关地区成为八路军与日军展开首次大规模战斗的战场。

1937年9月20日,日军第五师团一部侵占山西灵丘。隔日,日军21旅团三浦敏事旅团长率步炮6个大队分两路进犯平型关一线,并于翌日在战车和飞机助战下发起攻击,企图突破防线,与雁门关以北日军汇合,继而进攻太原。

为阻止日寇继续长驱直入,中国第二战区司令官组织力量截击日军,并致电八路军朱德总司令,请求八路军配合作战。在中华民族生死存亡的危急时刻,为了配合友军作战,刚刚由红军改编为八路军的共产党军队毫不犹豫,首战平型关,决心与日寇血战到底。

平型关位于山西省繁峙县东北边境,是内长城的一个重要关隘,地势险要,两侧高山耸立,中间为一条狭窄的公路,是日军进攻太原的必经之路。平型关也是晋东北长城的一个关隘,是普、冀两省的交通要冲。平型关前有一条蜿蜒的公路,通向灵丘、涞源,关沟至东河南镇长达二十多里的地段,道窄沟深,两旁悬崖壁立,形成深谷。八路军一一五师赶到平型关前线,当侦察得知担任平型关西进的日军是以善战著称的板垣第五师团后,便决定抓住敌军骄横、疏于戒备的弱点,利用有利地形,出其不意,予以打击。

1937年9月中旬,八路军一一五师在师长林彪、副师长聂荣臻的率领下,奉命开赴山西抗日前线。9月22日,日军准备攻击晋绥军平型关阵地。23日,朱德、彭德怀命令第八路军一一五师机动侧击向平型关进攻之敌。24日,八路军一一五师侦察到从平型关山口至灵丘的东河南镇即小寨村至老爷庙的乔沟公路,是一条狭窄山道,山道中段地势极为险要,北侧山高坡陡,南侧则山低坡缓,是隐蔽设伏的理想阵地。当时,日军坂垣师团正沿平型关至灵丘公路向平型关一带进犯,企图突破平型关防线。八路军总部根据日军的进攻态势,决定利用平型关一带的有利地形,集中兵力,伏击日军,给日军以沉重打击,振奋全国军民的抗战信心。八路军一一五师师长林彪亲自率独立团和骑兵营向灵丘方向活动,侦察日军的行动规律和兵力部署情况。经过实地勘察和分析,发现平型关东北方向的乔沟一带地形险要,是理想的伏击地点。乔沟长约10公里,沟深数丈,沟底通道狭窄,仅能通过一辆汽车,两侧高地便于部队隐蔽和展开攻击。于是,八路军一一五师制定了详细的作战计划:以第343旅第686团占领小寨村至老爷庙以东高地,实施中间突击,分割歼灭沿公路开进的日军;第685团位于乔沟以北,截击日军先头部队,协同第686团围歼日军;第344旅第687团占领蔡家峪、西沟村以南高地,切断日军退路,并阻击由灵丘、浑源方向来援的日军;独立团和骑兵营向灵丘、涞源方向活动,牵制和打击增援日军。

当夜,八路军一一五师指战员冒着倾盆大雨,涉过山洪激流,在拂晓前到达伏击阵地。9月下旬的晋北,天气异常寒冷。再加上大雨刚过,地上泥泞不堪,但衣着单薄的八路军将士士气十分高涨,他们在阴冷潮湿的阵地上急切地等待着进攻的时刻。

1937年9月24日深夜,八路军一一五师获悉日本第5师团第21旅团(旅团长三浦敏事)率领约4000人的部队及辎重车队,已从大同出发,预计次日清晨将抵达平型关。八路军一一五师师长果断决定在平型关设伏,以消灭敌人为目标,展开一场大规模的伏击战。他命令343旅和344旅分别在平型关东西两侧的山岭上隐蔽埋伏,同时,独立团负责封锁平型关以东的铁路,以防敌人逃脱或增援。此外,他还强调各部队需充分发挥近战和山地战的特长,不惜一切代价争取胜利。

(平型关战斗示意图)

1937年9月25日,在山西省大同市灵丘县平型关附近,一场意义非凡的战斗拉开了帷幕。1937年9月25日拂晓,日军坂垣师团第21旅团一部及大批辎重车辆,沿灵丘至平型关公路西进,进入八路军一一五师预设的伏击圈。7时许,随着三颗红色信号弹腾空而起,八路军一一五师全线开火,平型关战斗正式打响。第685团首先向日军先头部队发起攻击,迅速将日军截成数段,并以勇猛的冲击与日军展开白刃格斗。隐藏在沟两边的八路军一一五师主力以居高临下之势,向敌军猛扑下去。顿时,巨大的冲杀声响彻山谷,战士们勇猛地向敌冲杀,在十里长的狭沟里展开了短兵相接的白刃肉搏战。一颗手榴弹掷出去,敌人最后面的一辆汽车被炸毁了,堵住了前面上百辆汽车的退路。由于敌人毫无准备,一遭袭击,立刻乱作一团,汽车相撞,马车互轧,全线溃乱,无法施展有效的抵抗。

日军被突如其来的打击打得晕头转向,但是毕竟日军经过严格的军国主义训练,武士道精神很强,他们虽然失去了指挥,但很快凭借其精良的武器装备和训练有素的战斗素质,组织起抵抗。战斗打得异常激烈,双方展开了反复争夺。八路军第686团在团长李天佑的指挥下,向日军主力发起猛烈攻击,迅速冲下公路,与日军展开短兵相接的拼杀。战士们不畏强敌,以一当十,与日军展开殊死搏斗。有的战士子弹打光了,就用刺刀捅、用石头砸;有的战士身负重伤,仍坚持战斗,拉响手榴弹与敌人同归于尽。在平型关战斗争夺老爷庙高地时,686团副团长杨勇等带领战士们迅速投入战斗,向四五百名日军发动猛烈进攻。不甘心失败的日军负隅顽抗,并出动数架日军飞机助战,战斗十分惨烈,686团三营九连官兵140多人大部分牺牲。经过3个多小时的血战,八路军牢牢控制了老爷庙高地。

日寇见势不妙,集中兵力向老爷庙高地发起疯狂反扑,企图夺回制高点,第686团官兵毫不退缩,始终坚守阵地。此时,第685团从侧翼对日军进行攻击,配合第686团夹击日军,日军陷入了八路军的重重包围之中。

战斗持续进行,日军不断增兵,并利用飞机、大炮对八路军阵地进行狂轰滥炸,给八路军造成了较大伤亡。然而,八路军战士们凭借顽强的战斗意志和英勇无畏的精神,始终坚守阵地,与日军展开殊死搏斗。八路军第344旅第687团在蔡家峪、西沟村以南高地,顽强阻击日军的增援部队,多次打退日军的进攻,确保了八路军主力侧翼的安全。独立团和骑兵营在灵丘、涞源方向积极活动,牵制和打击日军的增援部队,有力地配合了主战场的战斗。在战斗最激烈的时候,八路军一一五师师长亲临前线指挥,极大地鼓舞了部队的士气。各部队之间密切配合,协同作战,充分发挥了八路军近战、夜战的特长,与日军展开了激烈的争夺。战场上硝烟弥漫,喊杀声震天,双方展开了逐段、逐沟、逐屋的争夺,战斗进入白热化阶段。

对于平型关战斗,时任八路军第一一五师副师长的聂荣臻解释仓促上阵的八路军为何能一举取得如此辉煌的胜利:“战斗中,战士们勇敢顽强,不怕牺牲。六八六团副团长杨勇同志在战斗中负了伤,仍继续指挥部队作战。连长曾贤生同志带领战士们上好刺刀冲下公路时,高喊着:‘我们要用刺刀消灭敌人,就是牺牲,也要堵住敌人!’他首先冲进敌群,在肉搏中光荣献身。担负穿插堵击任务的一个连队,打得非常顽强,战斗结束时,全连干部除一人以外,全部负伤,三个排长英勇牺牲。干部战士们英勇无比的精神,是取得胜利的决定因素。”

正如《铁马冰河入梦来》一书中所提到的,在平型关大捷中,战士们勇猛冲击,与日军展开肉搏战。虽然日军抵抗顽固,但我军英勇奋战,最终夺取了制高点,并全线发起总攻,歼灭了被包围的敌人。此次战斗我军取得了重大胜利,歼敌千余人,毁汽车百余辆,缴获大量军用物资。这场胜利不仅在于军事上的成就,更在于其政治意义,打破了日军不可战胜的神话,提高了全国人民的士气。命令下达后,战士们勇猛地向公路冲击,巨大的冲杀声响彻山谷,战士们同敌人展开了短兵相接的肉搏战。侵华战争初期的日军与后期的不同,他们经过严格的军国主义训练,抵抗得十分顽固,虽然失去了指挥,仍各自为战跟我军厮拚。有的爬在车轮下和沟坎上,有的向坡上爬,妄图夺取阵地。我担任穿插堵击任务的一个连队,英勇拚杀,打得非常艰苦,战斗结束时,全连干部除一人以外,全部负伤,三个排长英勇牺牲。为了解救被围日军,先期进占东跑池之敌一部回援,但被685团所阻。板桓急令其在蔚县、涞源的部队南下向平型关增援,但被早先出动的师独立团和骑兵营阻击于灵邱以北和以东地区,并在灵邱以东之腰站被我毙伤约300余人。这样一来,被我围在十里长沟的敌人就成了瓮中之鳖。公路西北山腰的老爷庙,虽被敌抢先占领,但经过我军的猛烈攻击,终于夺取了这个制高点。至此,被包围的敌人陷入更不利的状态,完全处于被动的地位,骑兵、炮兵无法施展,发挥不了应有的威力,飞机也由于我军对敌人的穿插分割而无法支援,失去作用。最后,我军全线发起总攻,经过激烈的战斗,把平型关以东十余里被我包围的敌人,全部歼灭。敌人死伤的人马、被毁的汽车、遗弃的武器,狼藉遍地,塞满了两山之间的深沟,日军指挥官三浦敏事被击毙。最终,八路军成功击退了日寇,取得了平型关战斗的胜利。在此次战斗中,八路军歼灭板桓师团第21旅团1000余人,毁汽车100余辆,大车200多辆,缴获92式步兵炮1门,炮弹2000多发,机枪20余挺,步枪1000余支,战马50余匹,其它军用物资甚多。附近的老百姓听到我军打了大胜仗,都自动出来帮助搬运胜利品、抬伤员。战斗结束后,八路军乘胜追击,扩大战果,收复了灵丘等县城。

平型关大捷,是我军出师华北前线打的第一个大胜仗,也是中国抗战开始以来的第一个大胜仗,其意义重大而深远。在一片失败情绪和相当混乱的战局下,平型关大捷雄辩地说明,中国共产党领导的人民军队,确有战胜任何敌人的勇气和力量,使全国人民看到了民族希望之所在。此外,平型关的胜利,也给“亡国论”“唯武器论”、恐日病者当头一棒,挫伤了日寇锐气,打破了“日本所向无敌”的虚妄。

平型关大捷在中国抗战史上留下了浓墨重彩的一笔,不仅标志着八路军的辉煌战绩,更是全国人民的自豪之作。这场战役不仅彰显了中国军队和人民的英勇无畏与坚强意志,更体现了中国共产党和中共中央军委的英明领导和战略指导。它作为中国抗战史上的一个关键节点,为中华民族的抗争与复兴之路增添了浓墨重彩的一笔。

平型关大捷是八路军出师以来打的第一个大胜仗,也是全国抗战以来中国军队取得的第一个大胜利。它沉重打击了日军的嚣张气焰,粉碎了 “日军不可战胜” 的神话,极大地振奋了全国军民的抗战信心,提高了中国共产党和八路军的威望,为全国抗战树立了光辉榜样。

正如《抗战文化》一书中所提到的, 平型关大捷在抗日战争中具有极其重要的意义。从政治角度看,这一战役显著提升了中国共产党的政治威信。八路军以简陋的装备主动迎战日军主力,并取得首战大捷,这不仅显示了八路军的强大战斗力,还为后来创建敌后抗日根据地奠定了广泛的群众基础。从军事角度讲,平型关大捷打破了日军不可战胜的神话,顿挫了日军的进攻势头,为部署其他重要会战如忻口会战赢得了宝贵时间。从理论层面分析,此战役还增进了中国共产党对抗日战争规律的认识,并完善了战略战术,为后续的抗战提供了重要的经验和指导。

从整个抗日战争的历史看,平型关大捷虽不是大仗,但它震动全国,不仅牵制了日寇第五师团的进攻,支援了平汉铁路和同蒲铁路线上的国民党军作战,更重要的是打击了侵华日军的气焰,振奋了全国的民心士气。八路军以简陋的装备,用甚至当时民间武装都看不起的武器,主动迎战日军的主力师团,并且首战大捷,突出地显示了八路军的强大战斗力,极大地提高了中国共产党的政治威信,为后来创建敌后抗日根据地奠定了广泛的群众基础。平型关大捷打破“日军不可战胜”的神话,鼓舞了全国人民打败日本帝国主义的斗志。

平型关大捷,既打破了日军进攻中国第二战区、从右翼配合日军侵略华北主力在平汉路作战的战略企图,又顿挫了日军向山西腹地深入的进攻势头,为部署忻口会战赢得了时间。平型关大捷与第二战区的正面防御作战紧密配合,成功迟滞了日军的战略进攻,打乱了敌人沿平绥铁路右翼迂回华北的计划。这场战役为太原会战和平汉南线作战赢得了宝贵的时间和空间,对促进抗日战争的形势发展起到了积极的推动作用。

平型关大捷是八路军首次集中较大兵力对日军所进行的一次成功的伏击战。在日军长驱直入、国民党军节节后退的形势下,八路军首战告捷,使全国人民看到了中华民族的希望所在,从而极大地振奋了全国的民心、士气,提高了中国共产党和八路军的威望,并赢得了国际舆论的称赞和好评。平型关大捷验证了毛泽东主席提出的“运动游击战”和“集中优势兵力、各个歼灭敌人”等战略战术原则。这场战役证明了八路军具备灵活多样、主动积极、科学有效的抗战斗争能力。它为八路军今后在华北地区开展游击战争积累了宝贵的经验和坚实的基础。平型关大捷有力地打击了日军的疯狂气焰,挫伤了日军的锐气,为忻口作战赢得了准备时间。同时,有效地钳制了日军第5师的行动,支援了平汉路友军的作战。

平型关大捷增进了中国共产党领导人对抗日战争规律的认识。毛泽东主席根据平型关大捷的经验,在1937年9月29日提出了八路军的作战方针:争取群众,组织群众的游击队。在这个总方针下,实行有条件的集中作战。不久又概括为“独立自主的游击战和运动战”,完善了中国共产党指导抗日战争的战略战术。

平型关大捷,激发了中华民族的爱国精神和民族自豪感。在这场战斗中,八路军战士们为了保卫祖国的领土完整和民族尊严,不惜牺牲自己的生命,展现了崇高的爱国主义精神和英勇无畏的英雄气概。这种精神激励着全国人民团结一心,同仇敌忾,为抗击日本侵略者而英勇奋斗,成为中华民族战胜敌人的强大精神动力。平型关大捷的消息迅速传遍全国,极大地激发了全国人民的抗日热情,增强了全国人民坚持抗战的信心和决心。全国各地纷纷举行庆祝活动,各界民众对抗战胜利的信心空前高涨。全国各界给共产党和八路军发出的贺信、贺电,达百余件之多。蒋介石也给朱德、彭德怀发来贺电称:“足证官兵用命,指挥得宜。捷报南来,良深嘉慰。尚希益励所部继续努力,是为至盼”。平型关大捷极大地提高了中国共产党和八路军的声威,鼓舞了全国人民的抗战信心。平型关大捷使中国人民认识到,只要全国人民团结一心,英勇抵抗,就一定能够战胜日本侵略者,保卫祖国的领土完整和民族尊严。

平型关大捷,引起了国际社会的广泛关注。这一胜利向世界表明,中国人民有决心、有能力抗击日本侵略者,中国在世界反法西斯战争中具有重要的地位和作用。国际舆论纷纷对中国的抗战表示同情和支持,一些国家开始向中国提供援助和支持,这在一定程度上提高了中国的国际地位。

平型关大捷,充分显示中国共产党领导的人民军队在抗战中的重要作用,提高了中国共产党和八路军的威望。这一胜利进一步促进了全国各阶层人民的团结,使抗日民族统一战线得到巩固和扩大。在全国人民抗日热情的推动下,国民党内部的抗日派力量得到加强,国共两党之间的合作更加紧密,为全国抗战的胜利奠定了坚实的政治基础。

平型关大捷所体现的顽强战斗精神和坚定的抗战信念,为中国抗战提供了强大的精神支柱。在漫长而艰苦的抗战过程中,中国军民面临着无数的困难和挑战,但平型关大捷所激发的精神力量始终支撑着他们,使他们能够不畏强敌,坚持抗战,最终取得了抗日战争的伟大胜利。这种精神成为中华民族宝贵的精神财富,对中国社会的发展和进步产生了深远的影响。