老北京有句歇后语,叫做“天桥的把式”,这话有人可能没听过,但听过的人,都知道后半句,那就是“光说不练”。如果一个人给人这种印象,大概没人愿意和他共事,因为这种人只会夸夸其谈,光耍嘴皮子,偷奸耍滑,又没什么真本事。

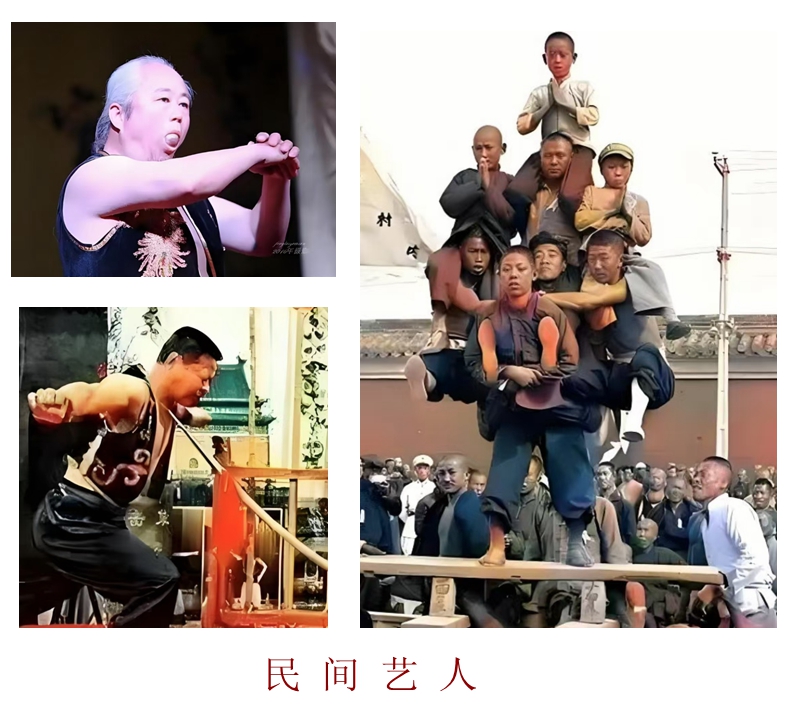

我最早听说这句话是在六十年前,恰好那时我家搬到了宣武区的虎坊桥,那儿是南城,老北京的南城没有东西城众多的王府豪门,自然缺少富贵气,但这里的人更接地气,且宣南文化的底蕴不薄。我家北有东西琉璃厂,那儿的古玩字画海内闻名。西有菜市口,那是谭嗣同等六君子被害的地方。南有陶然亭,毛泽东、周恩来早年曾在此开展秘密革命活动。往东就是天桥,从永安路出发,过北纬路,也就两站地,就会看见一条斜胡同,穿进去就是,到了礼拜天,有空溜达几步就到了。天桥可是个尽人皆知的地方,尽管它与天坛毗邻而居,但那是穷人的聚集地,当然它的名气并不是因为有天子专属的桥,而是因为这里是近两百年北京的民俗文化,市井娱乐的集中地,五行八作、三教九流,什样杂耍,百样吃食无不汇聚于此,有很多有名的民间艺人曾在此谋生,像著名的“八大怪”,相声大师侯宝林,曲剧名伶魏喜奎,北京琴书泰斗关学曾都曾在此落地献艺,而后名扬海内。

有人一定会问,天桥不是明清皇帝祭天过的那座桥吗?没错儿,可皇帝没了,上世纪三十年代桥就拆了。

天桥耍把式的地方在原桥址的西南,那儿是很大的一片地界,我去过不少回,低矮的民居与艺人活动的场所交错,窄巷交织,蛛网密布,也分不清东南西北。我 去没有特别目的,只是闲逛,看见训鸟的瞅几眼;遇见说书的,进门坐会儿;听见锣声又跑出去,钻进人群看耍猴的把戏。总之,这儿的一切都新鲜,都开眼。这边一声喊,一个彪形大汉一掌下去,十几块砖应声断裂,喝彩声一片;那边大锤抡起一声“开!”一个女子腹上的石板应声断为两截,引得惊呼连连。力士张弓,飞矢穿环。一阵镲响,“您来再看看”,那是拉洋片的在招揽看客。变戏法儿的把大袍子全充满,盆景、大花瓶、小金鱼、火光一闪,一只雪白的鸽子飞上天。吞铁球的怒目圆睁,让人心惊;吃针的瞬间在口中穿针引线,让人不敢睁眼。舞枪弄棒的,用喉咙抵住枪尖,慢慢发力,那枪杆便弯成了弓形,让人胆寒,脊背冒汗......

去没有特别目的,只是闲逛,看见训鸟的瞅几眼;遇见说书的,进门坐会儿;听见锣声又跑出去,钻进人群看耍猴的把戏。总之,这儿的一切都新鲜,都开眼。这边一声喊,一个彪形大汉一掌下去,十几块砖应声断裂,喝彩声一片;那边大锤抡起一声“开!”一个女子腹上的石板应声断为两截,引得惊呼连连。力士张弓,飞矢穿环。一阵镲响,“您来再看看”,那是拉洋片的在招揽看客。变戏法儿的把大袍子全充满,盆景、大花瓶、小金鱼、火光一闪,一只雪白的鸽子飞上天。吞铁球的怒目圆睁,让人心惊;吃针的瞬间在口中穿针引线,让人不敢睁眼。舞枪弄棒的,用喉咙抵住枪尖,慢慢发力,那枪杆便弯成了弓形,让人胆寒,脊背冒汗......

上世纪六十年代初,民间艺人的营生已是落日余晖,刚刚度过三年困难时期,人的温饱问题还远没有解决,艺人的生计更难,平时看热闹的不多,到了礼拜天还好一点。无论什么表演,就怕场子冷清,所以地摊一撂,先得聚人气。开场子的嘴上都有功夫,就像现在的脱口秀,甭管说什么,得让看客有兴致,目的就是把人拢住。但是说归说,人家得看玩意儿,所以到了褃节儿,看家的本事还是得露的,只有新鲜、惊险、刺激的表演,才能把人留住。可是越惊险就越危险,所以耍把式的得掌控好说与练的分寸。俗话说“光说不练假把式,光练不说傻把式,又说又练真把式。”看热闹的多是穷人,一场演完,童子拿着锣盘收钱,观者一哄而散,把头忙打圆场,总是要不断地打拱作揖,口中念念有词:“有钱的帮个钱场,没钱的帮个人场。”我囊中羞涩,自然总是那个帮人场的。为了免得尴尬,我不往前凑,这样便于提前转场,脸红发烧也没人看见。

应该说,天桥的把式们,大都嘴皮子利落,这是特殊表演环境逼出来的,艺人从早到晚,全动真格的肯定吃不消,而且真练也不一定能挣钱。我看过的节目并非都是光说不练,当然有的艺人自吹自擂,全凭伶牙俐齿,说得天花乱坠,要不然那尽人皆知的歇后语是怎么传下来的呢?

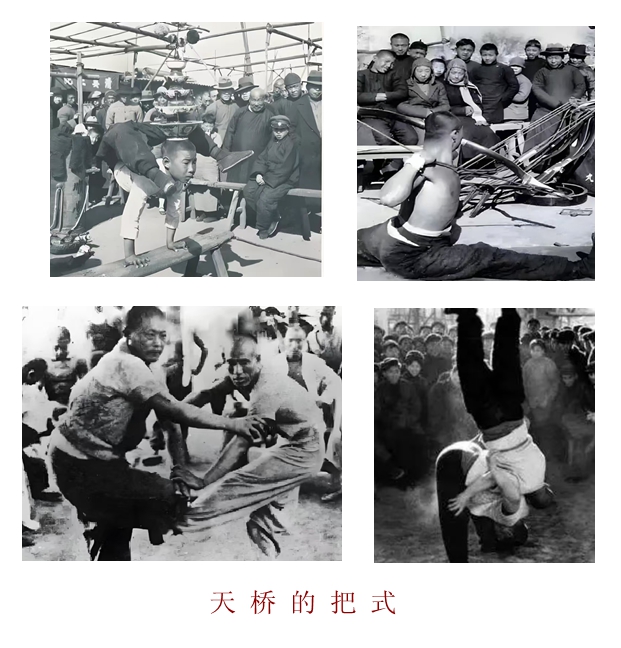

在天桥,我特想看摔跤,可著名的宝三跤场是封闭的,得先交入场费。困难时期,三分一根的冰棍对我来说都是“奢侈品”,两毛钱的门票就更难了,几回回在场外徘徊,那里传出的叫好声让人日思夜想。

我上的初中是男校,十四五岁,个子已然蹿得老高。吃不饱又好动,除了打篮球,还爱摔跤。一下课就找对手,摆开架势,撕皮捋肉,红头胀脸,抱在一起较劲,一身尘土互不服气,但又乐此不疲。我又高又瘦,摔跤不占便宜,有的同学就爱拿我练手,不应战就认怂,多没面儿。然而,矮个的我赢不了,连比我单薄的也输,这让我的自尊心受挫。班里有个外号叫严六儿的,瘦的跟螳螂,居然也跟我叫板。架子一搭,一个出其不意,我想一绊儿解决问题,万万没想到他的身手那么敏捷,竟然侧身躲开,由于用力太猛,我失了重心,头一仰,向后摔去,就在即将着地的刹那间,他的手竟把我的头抄起来,好险,这机智的身手救了我一命。现在想起来都后怕。我懂了,摔跤光有劲儿不行,还得有技巧,因此耳朵里总响起宝三儿跤场的喝彩声。

我上的初中是男校,十四五岁,个子已然蹿得老高。吃不饱又好动,除了打篮球,还爱摔跤。一下课就找对手,摆开架势,撕皮捋肉,红头胀脸,抱在一起较劲,一身尘土互不服气,但又乐此不疲。我又高又瘦,摔跤不占便宜,有的同学就爱拿我练手,不应战就认怂,多没面儿。然而,矮个的我赢不了,连比我单薄的也输,这让我的自尊心受挫。班里有个外号叫严六儿的,瘦的跟螳螂,居然也跟我叫板。架子一搭,一个出其不意,我想一绊儿解决问题,万万没想到他的身手那么敏捷,竟然侧身躲开,由于用力太猛,我失了重心,头一仰,向后摔去,就在即将着地的刹那间,他的手竟把我的头抄起来,好险,这机智的身手救了我一命。现在想起来都后怕。我懂了,摔跤光有劲儿不行,还得有技巧,因此耳朵里总响起宝三儿跤场的喝彩声。

机会来了,暑假的时候,表哥从农村进城、当初,我俩在乡下摔跤时不分胜负,两年不见,他让我刮目相看:宽宽的肩,厚厚的胸,小细腰,黑里透红的腱子肉,整个一个练家子。上中学后,我也没少锻炼,可和他比有点惨,他拜了一个有点传奇色彩的武林高手为师,一趟长拳,耳畔生风,看得我眼花缭乱。

母亲破例地给了我一块钱。我们去陶然亭划了船。晌午,在街上吃了麻酱面,直奔天桥,我把攥得出汗的钱塞给跤场门口的哼哈二将。

跤场高大敞亮,像厂房,高高的墙,四白落地,四周一圈窗,开在靠近房顶的位置,窗开着,场子里很凉快。场子的东西南墙都有看台,一条条长凳接起来,六层阶梯式,坐在其中的任何一个位置,场内中心的黄土地都看得十分清晰。北墙门内有个八仙桌,两侧坐着七八个跤手。看客不少,我和表哥直上南墙最高层,居高临下,一览无余。这时身边的一个人碰了我一下,冲着下面一努嘴,我才注意到八仙桌居中一个壮汉,虎背熊腰,赤背纹身,双臂青龙盘旋,十分抢眼,看来这就是宝三儿。宝三儿在京城跤坛无人不知,解放前就有名,这是我第一次亲眼得见,他虽已年过六旬,但从气势上看,宝刀不老,豪气不减。

有人在松土,把场子里的黄土铲起来又轻轻地拍了拍,还掸了点水。这时,有人上场了,我一看愣了,乐了。一高一矮,高者白胖,矮者黑壮。从外表上看,根本不在一个量级上,俗话说“身大力不亏,”看来小个子要没点绝活很难有胜算。

“天有三宝日月星,地有三宝水火风,人有三宝精气神。”只见高个儿抱拳拱手口中念念有词。小个子同样举手作揖说到:“冬练三九,夏练三伏,内练一口气,外练筋骨皮。” 两个人你有来言我有去语,一个滔滔不绝,一个口若悬河。“两下见输赢,三下定胜负。”“行家看门道,外行看热闹。”场边的弟兄见缝插针,见场上的拉个架势便大叫“好拳!”有人飞起一脚,又大呼“好腿!”接下去二人开始盘道,天上地下,天南海北,古往今来,也不知什么话口不对付,便开始叫板。我听得云里雾里,心说,真是“天桥的把式”,开始走神。猛然听得一声巨响,全场轰然惊呼,一下子沸腾起来。原来高个儿一疏忽,小个子抢身直门挖领一拧身,就是一个背口袋,整个过程猝不及防,活儿干得利落漂亮,刺激惊险。只可惜,我没来得及看清来龙去脉。怪了,那个不起眼的小个子居然有那么大力气,竟能以弱胜强,看起来“急打快、快打慢、慢打迟。”还真有道理。大家七嘴八舌,似乎在担心倒地的大胖子的安危。我想,这么结结实实地干撂还不摔散了架?没想到,高个儿一个鲤鱼打挺,又是一尊铁塔,众人一阵喝彩。

我不敢走神了,不错眼珠地盯着两个人的一招一式。高个儿自然不服气,输跤 不输嘴,矮个儿的嘴挺损:“谁家盖房,砸地缺人,找他。”大伙儿一阵哄笑。虽说俩人嘴不相让,但谁也不敢大意,各个含胸拔背,端着架子,晃着跳着周旋,寻找得手的机会,他们的脚下十分灵活,绝不贸然近身,场上的气氛紧张,人们屏气凝神,我开始注意跤手的穿着。

不输嘴,矮个儿的嘴挺损:“谁家盖房,砸地缺人,找他。”大伙儿一阵哄笑。虽说俩人嘴不相让,但谁也不敢大意,各个含胸拔背,端着架子,晃着跳着周旋,寻找得手的机会,他们的脚下十分灵活,绝不贸然近身,场上的气氛紧张,人们屏气凝神,我开始注意跤手的穿着。

摔跤人的跤衣还挺有讲究,上身赤膊,着一件月白色的褡裢,就跟马甲似的。褡裢没扣只有丝带拢着,便于对手抓住,质地又厚又硬,经得住抻拉扯拽。下身黑色灯笼裤,宽腰带,灯笼裤肥大,便于闪转腾挪,脚上是螳螂肚的腰靴,跟脚轻便利落。

场上的人开始拱火,高个儿也急于挣回面子,瞅准机会,抢先进攻,一个饿虎扑食,矮个儿并不惊慌,重心下沉,前三后七,待交手的刹那间,退步闪身,顺势叼手一领,高个儿一个马失前蹄,单腿跪地,场上的人一惊。我想,完了。没想到,就在贴身的刹那间,他手似流星,一把抓住小个儿的磨盘领,化险为夷,并顺势借力来个反夹锅别子,小个子不敢怠慢,巧妙化解,体轻如燕。高个儿岂肯罢休,一个打闪纫针,偏门掏腿,双掌发力,小个儿一下子弹了出去,蹬蹬噔噔急退,一屁股坐在了地上。“好!好!”看客们欢呼赞叹。

我有点懵,表哥告诉我这一招叫“得合勒”,是源于蒙古族的一种跤法和术语。摔得时候两手得紧紧抓住对手,先向后拉,再向前猛推,同时右腿插入对方裆中,并向右后方勾住对手的左腿将其摔倒。他一讲,我才悟出了点儿门道。

一比一平局,决胜在即,胜负难料,场上的看客,群情激昂,分成两拨,为自己看好的跤手助威。高个儿想乘胜扩大战果,矮个儿岂肯甘拜下风,台下的人不在意他们的嘴战。“一力降十会。”我断定高个稳操胜券。表哥说:“未必,四两拨千斤。”我们各持己见,瞩目以待。这回双方都更加谨慎,要说还是小个儿机智,常常声东击西,虚晃一枪,瞅准机会一个跨步,来个黑虎掏心,直奔大领。其实这也是虚的,他自知高取占不到便宜,便迅疾反手只取小袖。高个儿不敢怠慢,肘臂一磕,弹出来手,再抓,再绷出,几番攀附,反被高个儿套牢。一连几个别子几乎致矮个儿于死地。谁料招招有险,招招失算。场上胶着,场下狂喊,就在此时,谁都没料到,小个子一探身,一拧腰,居然把高个儿扛了起来,腰似蛇行脚似转,再一运气,高个儿竟被旋着扔了出去,众人大惊,呼啦一下站了起来,我紧张得全身冒汗。

这三跤只是垫场。此时,宝爷放下茶碗慢慢起身,真神亮相,众星拱月,场子里突一下子进不少新人,都是冲着他来的。收钱的上场了,我摸了摸兜里的两个钢镚儿,和表哥十分无奈地离开了跤场。

从进场到退场,不过十分钟,动真格的交手两三分钟,其中大部分时间的确是在说,我意犹未尽没看够,心里话,我不太爱听说。可是现在想来,摔跤是极富体力和技能的运动,卖艺还要把对抗性很强的竞技,演变成一种具有观赏价值的表演,这就很难。人们需要从摔跤中得到知识,也需要诙谐的插科打诨。说,一来调节了气氛,二来让跤手在紧张的对抗中赢得喘息时间。当然,说多了,人就烦了。人们最想看的是本事和真功夫,要惊险还得避险,这就需要巧妙地设计。跤手的素质很重要,除了必备的武德,还要坚毅顽强,勇敢果断,场上情况瞬息万变,什么情况都有可能发生,这就需要把控全局和灵活应变能力。卖艺为的是养家糊口,跤手要钱先得要命,不能受伤,保护不好自己,一切都甭谈。从这个角度说;“天桥的把式”是从旧社会的特定时代,特殊环境下衍生出来的一种生存策略,可以想见,也好理解。

也有的人认为“天桥的把式”是褒义,这另当别论。我以为,就做人而言,多数人固有的认知,不啻为一种有益的警示。

也有的人认为“天桥的把式”是褒义,这另当别论。我以为,就做人而言,多数人固有的认知,不啻为一种有益的警示。

从跤场回来,我对健身开始着迷,整天在单杠双杠上粘着,一有空儿,马步蹲裆,拉开架势,穿掌、吊带、劈山炮,一趟通臂拳。加上表哥教我的几招摔跤秘笈,立竿见影,肩宽了,胸厚了,自觉本事见长,经常提着气找对手,看看谁不服。放学回到家,再看看镜子里的我:领子歪了,兜儿裂了,袖口刷了圈儿。

沧海桑田,旧貌新颜。从上世纪六十年代起,天桥就“洋气起来了”。天桥剧院是芭蕾的舞台,我在那儿看过《天鹅湖》。如今极具现代气息的天桥演艺中心,从新世纪中崛起,已经成为迎接着五湖四海宾客的名片,我在那儿看过《短打莎士比亚》。

在世界文化遗产北京的中轴路上,天桥已经成为一颗嵌在前门和永定门之间熠熠闪光的艺术明珠,但每次经过那里,抚今追昔,恍如隔世,回味天桥的把式,岂止慨叹?

2025-3-20于北京为之斋