在北京国家博物馆,珍藏着一本我的父亲——开国少将萧锋的日记本,这个日记本记录了他从井冈山到延安的战斗经历,不但十分珍贵,还与西柏坡也有着一段特殊的传奇故事。

我与西柏坡有着一种特殊的亲缘,因为我的母亲贡喜瑞就出生于距离西柏坡十几里地的平山县一个小村庄。1938年,她就在表哥齐计三和栗再温介绍下加入中国共产党。我的父亲萧锋将军则是出生在井冈山下的放牛娃,他1927年9月参加红军,后参加长征,1937年9月到1944年8月,在晋察冀抗日根据地战斗了七年,在四分区老五团任政委,1942年后兼团长。我父亲曾先后率领骑兵团、老三团、老五团参加了“平型关大捷”“百团大战”“陈庄歼灭战”等大小三四百次战斗,能征善战,被聂荣臻将军称赞为守护根据地南大门的劲旅!

就在平山这个地方,父亲与母亲贡喜瑞相识相爱,结成了革命夫妻。更是结下了不解之缘。

1958年,得知西柏坡因建岗南水库要搬迁,父亲带着我来到到西柏坡他的战友阎学秦家,他从一间土坯房的墙缝中取出一个油布包,原来,那个包里是他珍藏了十几年的一个日记本。

这个已经发黄的日记本,记录了他参与指挥的上百次战斗的经过和学习经历,也记录着他的爱情故事。其中一个记录东回舍全歼“东京慰问团”的故事非常精彩:

那是在1939年3月,根据延安毛主席、朱老总的指示精神,“要创造铁的兵团”,打击日本鬼子,把晋察冀四分区的7、8、9三个大队(相当于小团)合并为一个大团(俗称老五团),近五千人,任命我父亲为团政委,他的老乡江西石城的陈祖林为团长。8月中旬,父亲他们得到当时任平山县妇救会主任、敌工部干部的母亲贡喜瑞等同志提供的情报:日军“东京慰问团”成员25人,还有一二十名妓女,带着很多物资,由板冶大库中队长带领约200人护送到温塘镇据点。

听到这一消息,我父亲十分高兴,认为这是一个全歼日寇的战机。他和陈团长研究决定,在东回舍村外集中兵力全歼“东京慰问团”。

经过详细研究,令丁营长、岳强民率一营三连扼守平山至东回舍的咽喉——南望楼,二连埋伏在东回舍东头公路旁,先放敌人过来,然后封锁路口,切断敌后路抵御平山的援敌。团主力一营一连、二连、四连埋伏在公路北侧的孟耳山上,用四挺机枪封锁公路,并在公路上埋了50颗地雷。三营全部埋伏在公路南侧的铁牛山青纱帐里与一营形成南北夹击态势。团指挥部带重机排设在铁牛山上。此外,估计到战斗打响后,温塘据点守敌可能会出来接应,又把警卫、侦察两个连埋伏在温塘东山上和焦家庄山坡壕沟里,准备随时消灭东援之敌。二营安排在封城田坎作预备队,以防突发事件发生。平山县东回舍区委则动员了数百民兵群众配合作战。

8月13日凌晨,3000子弟兵冒着晨雾,摸黑急速进入各自阵地。9点钟了,战士们已经在田地里埋伏了五个钟头,夏日的太阳像火炉一样爆晒着指战员的皮肤,蚊蝇、小咬不断地叮咬着战士的皮肤,他们忍着奇痒一动不动,像钉子一样目视着前方。

9时20分,4辆坐满鬼子的大卡车,还有28辆装满物资的大排车进入南望楼伏击圈。待鬼子第二辆开进地雷阵时,只听一声令下,50枚地雷顿时炸响,敌人的汽车被炸翻在地,血肉飞溅,敌人死伤有三分之一,板冶大库中队长被炸翻在沟边不省人事。

“机枪,狠狠地打!”陈祖林团长不失时机地命令,顿时架在两面山上的轻、重机枪一齐向鬼子猛扫,紧接着手榴弹像雨点般从山上投下,落在敌群中,未死的敌人拚命向青纱帐里跑,上千把雪亮的刺刀早就在青纱帐里等着他们,只听“冲呀!”“杀呀!”的喊声不绝于耳。我父亲从机枪手李钟奇手里接过九二重机枪,“哒哒哒哒……”射出一串串复仇的子弹,青纱帐里敌人倒下一片。不足15分钟,就将这股敌人干干净净地消灭掉了。

此场战斗歼灭鬼子150人,炸毁汽车4辆,大排车28辆,缴获战马58匹,三八枪75支,掷弹筒9个,歪把机枪6挺,九二重机枪3挺,子弹15万发,手榴弹3万多枚,炸药5千斤,还有许多被服、食品。

战斗结束,部队撤回到滹沱河以南闫庄一带休整。特别值得一提的是:那天国际共产主义战士白求恩大夫也来到平山,用三匹骡子驮着的移动手术台为负伤的干部、战士做手术,对部队鼓舞很大。

1943年春节,父亲萧锋和贡喜瑞在平山县北雁村一间草房里举行了婚礼。别人结婚是燃放鞭炮,而父亲结婚那天,竟然还带领战士们去端了鬼子的一座炮楼。他用端敌人炮楼这种形式作为给新娘子的一份贺礼!回到家中,戎装未脱,身披一身硝烟味,捧出从战场上缴获的几包香烟、一把糖和几盒罐头送给前来贺喜的战友们。

新婚之夜,父亲含泪向新娘讲述了与第一个妻子萧曼玉的悲壮往事,并将自己的日记本、四角号码字典,还有那枚刻有萧锋名字的印章用蓝布包好交给了妻子。他嘱咐妻子,“这是我与曼玉的信物,现在连同自己的感情,一起交给了你。”自此,在以后长达50多年的岁月里,喜瑞妈妈与父亲跟随着部队走南闯北,经历了一次次生离死别。不管是1943年在冀中平原与日本鬼子周旋、拼杀的反扫荡战斗,还是1944年父亲和怀孕4个月的母亲带领850名新兵闯过敌人封锁线到达延安;不管是千里跃进大别山的艰险环境,还是挥师闽南的最后一仗,他们俩都心心相印,生死与共,相随相伴,不离不弃,白头到老。

全国解放以后,我父亲被调到装甲兵部队任职,为部队的革命化、现代化建设发挥了重要的作用。父母在世时也时刻关注着西柏坡与平山家乡的建设,得知平山县要在西柏坡一带建设“岗南水库”,父亲立即协调在石家庄的工兵营战士们到施工现场支援劳动,还从首钢借来当时先进的“打夯机”等机械设备,为水库的早日建成做出了贡献。

1982年2月 ,我将这个日记本捐献给了北京历史博物馆,就是现在的国家博物馆,它被作为国家一级馆藏永久珍藏起来,永远向后代讲述那些革命先烈的故事。

西柏坡,这座中国革命圣地,不仅是中国革命的重要转折点,更是“进京赶考”的出发地和“两个务必”的诞生地。今年是中国人民抗日战争及世界反法西斯战争胜利80周年,也是西柏坡纪念馆筹备建馆70周年。为了纪念和传承老一辈革命家的革命精神,我把父亲这个笔记本的故事讲给大家。

(修订:东方可可)

注:

萧锋(1916—1991),江西泰和人,开国少将。1927年参加革命。一生参加过1300余次战役、战斗,六负重伤。中华人民共和国成立后,历任华东军区特种兵纵队副司令员、装甲兵副司令员、解放军装甲兵第一坦克训练基地司令员、第三坦克学校校长、北京军区装甲兵副司令员。国庆十周年阅兵式上,代表装甲兵率坦克方队接受检阅。萧锋组织研究发明的“猫耳洞”,在战争时期的阵地防御中大显身手;“飞行炸药包”在攻坚战和打坦克中发挥了重要作用,在《毛泽东选集》中被列为解放战争中的五大发明之一。

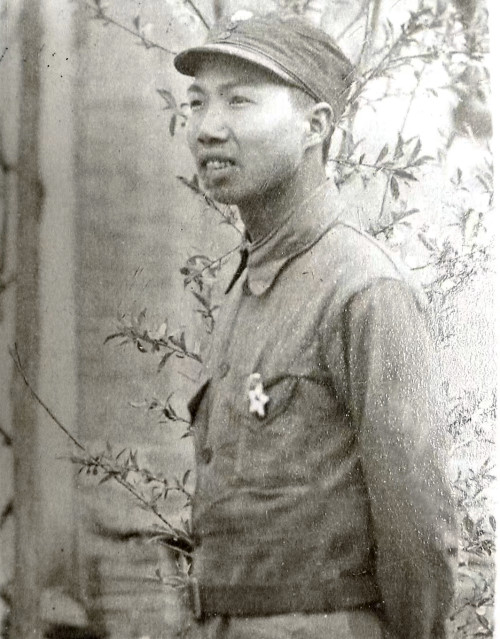

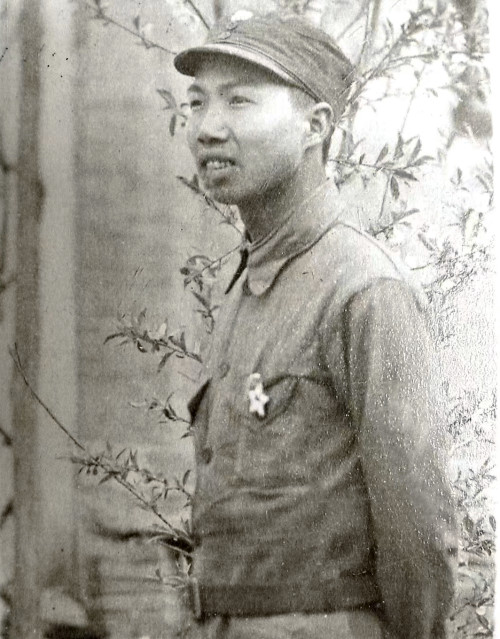

(题图为萧锋将军1942年在平山,萧南溪提供)