在近代中国的法学教育版图中,东吴大学法学院占据着举足轻重的地位。在近代中国,法学教育的发展与国家的命运紧密相连。众多高校纷纷设立法学院系,为中国培养了大批法律专业人才。东吴大学法学院在其中脱颖而出,尤其在其于上海发展的阶段,凭借独特的教育理念和卓越的教学成果,成为中国法学教育的一面旗帜,对中国近代法律体系的构建和法律人才的培养起到了不可估量的推动作用。在复杂的历史环境下,东吴大学法学院以其独特的办学理念和卓越的教学成果,为中国培养了大批优秀的法律人才,推动了中国法治现代化的进程。研究其在昆山路的建立与发展,对于深入理解近代中国法学教育的发展脉络和中国法治建设的早期探索具有重要意义。

上海作为近代中国的经济、文化和对外交流中心,具有独特的优势。自鸦片战争后,上海成为通商口岸,西方的政治、经济和文化在这里广泛传播。租界的存在使得上海成为中西法律制度交汇碰撞的前沿阵地。上海拥有发达的商业贸易和繁荣的市场经济,对法律专业人才的需求极为迫切。同时,上海相对宽松自由的社会环境和丰富的教育资源,为东吴大学法学院的建立和发展提供了得天独厚的条件。

1911 年辛亥革命胜利,清王朝被推翻,新生的民国政府需要大量法律人才来巩固革命成果,如编写宪法及各类法律条文,设立各级法院并配备司法人员等,同时,也需要大批律师提供法律服务。当时上海作为工商业中心,有着特殊的地理文化环境和丰富的法律资源,法租界法庭用法文,公共租界法庭用英文,驻上海的外籍律师与法官众多,还有不少归国留学生,具备创办法学院的良好条件。

1915 年,在东吴大学校长葛赉恩、薛伯赉以及兰金等人的筹措下,“中华比较法律学院”(即东吴大学法学院)正式成立,最初命名为 “东吴大学法科”,租赁上海昆山路 50 号的房屋作为校舍。初创阶段,学院规模较小,课程设置相对简单,主要借鉴美国的法学教育模式,以教授英美法为主。师资队伍也较为有限,多为具有留学背景的中国学者和部分外籍教师。然而,学院注重培养学生的实践能力,通过模拟法庭等教学活动,让学生在实际操作中掌握法律知识和技能。在这一时期,学院虽然面临诸多困难,但凭借其新颖的教学理念和严谨的治学态度,逐渐在国内法学教育领域崭露头角。

学院初创时,学生需在其他大学文理科学习两年后才能投考东吴法科,再学三年法律,先后五年方可取得法学学士学位。早期前三届教务长都是美国人,教学突出 “英美法” 内容,兼顾大陆法系教学,采用 “教科书式” 教学方式,后于 1923 年引进美国法律院校的 “研究判例” 教学法。1921 年组织实习法庭,培养学生实践能力。1924 年,学院搬到昆山路 11A 号,有了自己独立的教学及生活设施。

1927 年,随着国内形势的变化,东吴大学进行了改组,实行校长负责制,由中国人杨永清担任校长。法学院也随之进行了调整,正式更名为 “东吴大学法学院”。这一时期,学院逐渐摆脱了对教会的过度依赖,实现了一定程度的本土化和自主发展。学院开始加强与国内法律界的联系与合作,积极参与国内的法律事务和学术活动,影响力不断扩大。同年吴经熊博士接替刘伯穆先生担任教务长,并被任命为首任院长,学院管理层开始 “本地化”。这一时期,学院发展逐渐成熟,在教授中国法之外,是唯一系统讲授英美法的学院,也是亚洲第一所比较法学院,在世界上享有盛誉,培育了众多比较法学及国际法人才。

随着中国国内对法律人才需求的不断增长以及学院办学声誉的逐步提升,东吴大学法学院进入了快速发展阶段。学院扩大了招生规模,吸引了来自全国各地的优秀学子。在课程设置上,除了英美法课程外,开始加强对中国本土法律的研究和教学,形成了中西结合的课程体系。师资队伍也得到了极大的充实,一批在国内外法学界具有较高知名度的学者加入学院,如吴经熊、盛振为等。他们不仅在教学上表现出色,还积极开展学术研究,为学院的学术氛围营造做出了重要贡献。这一时期,学院还加强了与国内外法律机构的交流与合作,选派学生赴国外深造,进一步提升了学院的国际影响力。

随着学院知名度的提高,报考东吴大学法学院的学生数量逐年增加。为了满足学生的学习需求,学院不断拓展专业设置。除了原有的法学专业外,陆续增设了法律社会学、司法行政等专业方向。同时,学院还扩大了招生规模,吸引了来自全国各地的优秀学子。学生们在学院浓厚的学术氛围中刻苦学习,为日后成为优秀的法律人才奠定了坚实的基础。

在这一时期,东吴大学法学院的学术研究活动十分活跃。学院鼓励教师开展学术研究,积极组织学术研讨会和讲座。教师们在各自的研究领域取得了丰硕的成果,撰写了大量的学术论文和著作。同时,学院还创办了一系列学术刊物,如《法学季刊》等。这些刊物为师生提供了学术交流的平台,也向社会传播了学院的学术研究成果,进一步提升了学院的学术声誉。

随着学院的发展,原有的临时校舍已无法满足教学和学生生活的需求。于是,学院开始着手进行校园建设。在上海的新闸路 1321 号购地建造了新的校舍,新校舍建筑风格独特,设施齐全,包括教学楼、图书馆、学生宿舍等。图书馆藏书丰富,不仅有大量的中文法律书籍,还收藏了众多外文原版法律文献,为师生的教学和研究提供了有力的支持。校园环境的改善和设施的完善,为学院的进一步发展创造了良好的条件。

1937 年,抗日战争全面爆发,上海沦为沦陷区。东吴大学法学院的校园遭到日军的轰炸和破坏,教学活动被迫中断。学院师生辗转多地,坚持办学。在艰难的环境下,学院依然尽力维持教学秩序,调整课程设置以适应战时需要。部分教师积极参与抗日救亡活动,利用法律知识为抗战服务。然而,战争带来的物资匮乏、人员离散等问题,使得学院的发展陷入困境。尽管如此,学院在逆境中坚守,为战后的恢复和发展保存了力量。为了继续培养法律人才,学院师生克服重重困难,开始了艰苦的流亡办学之路。学院先后迁至浙江湖州、安徽屯溪等地,在极端恶劣的环境下坚持教学。由于战乱,教学设备和图书资料严重匮乏,师生们面临着饥饿、疾病和敌人的威胁,但他们始终没有放弃对知识的追求和对法学教育的坚守。

尽管办学条件艰苦,东吴大学法学院的师生们依然坚持教学和学术研究。教师们根据战时的实际情况,调整教学内容,增加了与抗战相关的法律课程,如战时国际法、军事法等。学生们在简陋的教室里认真学习,积极参与讨论和研究。同时,学院还组织师生开展法律咨询和法律援助活动,为抗战时期的社会稳定和法律秩序的维护做出了贡献。在学术研究方面,师生们结合抗战时期的法律问题,撰写了一系列有价值的学术论文,探讨如何在战争环境下保障人权、维护国家主权等重要问题。

在抗战期间,东吴大学法学院的师生们积极投身于爱国救亡运动。许多学生投笔从戎,参加抗日军队,为抗击日本侵略者贡献自己的力量。教师们则利用自己的专业知识,通过发表文章、举办讲座等方式,宣传抗日主张,激发民众的爱国热情。学院还组织师生开展募捐活动,为抗战将士和难民提供物资援助。师生们的爱国行动展现了东吴大学法学院的精神风貌和社会责任感。

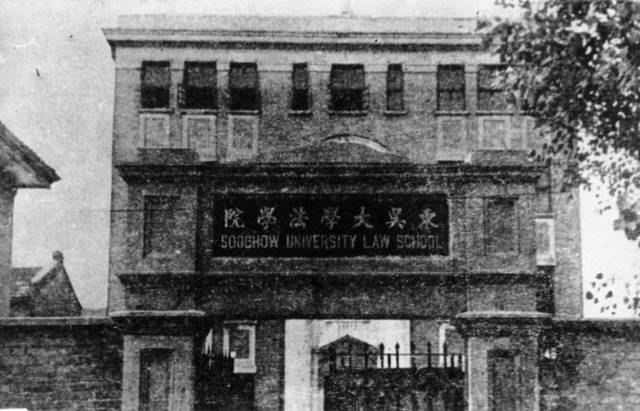

抗战胜利后,东吴大学法学院于 1946 年回迁上海昆山路 146 号。回到上海后,学院面临着校园重建的艰巨任务。在社会各界的支持下,学院对被战争破坏的校园进行了大规模的修复和扩建。新建了教学楼、实验室、体育馆等设施,校园面貌焕然一新。同时,学院还积极恢复教学秩序,召回分散在各地的师生,重新制定教学计划,为学院的进一步发展奠定了基础。战后,东吴大学法学院吸引了一批优秀的学者和法律实务界人士加入师资队伍。许多在国外留学归来的法学博士纷纷选择到学院任教,他们带来了国际前沿的法学理论和研究方法。同时,学院还邀请了一些著名的法官、律师来校讲学,丰富了教学内容,提高了教学质量。师资队伍的壮大和提升,使得学院的学术研究和教学水平达到了新的高度。

这一时期,东吴大学法学院的学术研究和教学活动再度呈现出繁荣的景象。学院加强了学科建设,在民法、刑法、国际法等领域取得了一系列重要研究成果。教师们在国内外学术刊物上发表了大量高质量的学术论文,出版了多部具有影响力的学术著作。在教学方面,学院注重培养学生的综合素质和创新能力,采用多样化的教学方法,如模拟法庭、法律诊所等,提高学生的实践能力。学院培养的毕业生在法律界崭露头角,成为推动中国法律事业发展的重要力量。

东吴大学法学院的师生在东京审判中做出重要贡献,中国赴远东军事法庭的法官、检察官、顾问等几乎全部来自该校。当时,东吴大学法学院与北京朝阳大学齐名,有 “南东吴,北朝阳” 之称,是当时中国两大法学教育重镇。其毕业生广泛分布于司法、外交等领域,推动了中国近代法制与外交的现代化。例如,在东京审判中,中国赴远东国际军事法庭的 17 位代表中,有 10 人来自东吴大学法学院。从 1930 年代到 1990 年代,国际法院的中国籍法官,如顾维钧、李浩培等,都是东吴法学院的教授或毕业生。此外,还有许多毕业生成为了最高法院法官、外交部条约司官员等。这些杰出的法律人才只是东吴大学法学院培养出的众多优秀学生中的一部分,还有大量毕业生在各自的领域为中国的法制建设和社会发展作出了重要贡献。

1952 年全国院系调整,东吴大学法学院法律系并入华东政法学院(今华东政法大学),会计系和昆山路院址并入上海财政经济学院(今上海财经大学)。

东吴大学法学院创办了多种学术刊物,其中《法学季刊》最为著名。该刊物发表了大量高质量的学术论文,涵盖了法学各个领域。刊物不仅刊登学院师生的研究成果,还吸引了国内外众多法学学者投稿。通过《法学季刊》等学术刊物,学院在国内外法学界传播了自己的学术观点和研究成果,推动了法学学术交流与发展。同时,这些刊物也为保存和传承法学学术资料做出了重要贡献。

东吴大学法学院在其发展历程中,为中国培养了大批优秀的法律人才。这些人才分布在司法、立法、教育、学术等各个领域,成为推动中国法治建设的重要力量。他们不仅具备扎实的法律专业知识,还具有良好的职业道德和社会责任感。许多毕业生在民国时期的法律改革和司法实践中发挥了重要作用,新中国成立后,也有不少校友继续为社会主义法治建设贡献力量。

东吴大学法学院在中国近代法学教育史上留下了浓墨重彩的一笔。从其建立的特殊背景到各个发展阶段,学院始终秉持着先进的教育理念,不断探索创新,为中国培养了大批优秀的法律人才,推动了中国法学教育的现代化进程,对中国近代法律体系的构建和法律文化的发展产生了深远影响。回顾东吴大学法学院的辉煌历程,对于更好地发展现代法学教育,推进法治建设具有重要的启示意义。