号称“古建筑博物馆”的山西襄汾汾城,距离临汾并不遥远,南出临汾就进襄汾,往襄汾县西南走16公里就是汾城。对于这座不远的文物古镇我却只听说过名字,其余完全零信息,毫不知情。

2024年11月21日,朋友五人相约随旅游团进入陌生的汾城。没想到刚一下车这座古镇举目皆是“古”遗迹的规模就完全震撼了我,这哪里是古镇?分明是一座文物博物馆啊!伟岸的鼓楼,挺拔的砖塔,矗立的牌坊,静默的庙宇……虽然遗迹零星四散,但随处斗拱重叠,飞檐翘首,木质精纯,鎏金顶空,却是一般古镇根本见不到的。

汾城镇,最早是战国时期魏国治下的一座都城,旧址在今襄汾县赵康镇的晋城村。西汉时设临汾县,北魏时期设泰平县,县治即今襄汾县古城镇。北周为避周文帝宇文泰名讳,又改为太平县。唐代,唐太宗把汾城封给大将尉迟恭,封号鄂国公,这里就叫鄂公堡。尉迟恭享誉周边,于是,唐贞观七年即公元633年,太平县城就从古城移到汾城,从此汾城成为太平县所在地。千百年来,太平县和襄陵县沃野连属,经济繁荣,人们安居乐业,素有“金襄陵,银太平”的美誉。

汾城经唐宋金元明清历朝历代建设,留下大批古建筑,至今保存有2万余平方米12处40余座,成为我国罕见的保存完整的古代县级城市标本。

汾城古建筑群因为都是原址原建筑,所以城内文物古迹比较分散。现存古建筑以鼓楼为中心向四方辐射延伸至汾城镇内17条大街小巷,西北以牌坊、城隍庙、文庙、学宫、试院、明清民居为主;西面是古城墙;东南以县署、各司衙门及刑狱为主,还有社稷庙和洪济桥;鼓楼街道两侧,木板铺户林立,曾经商贸繁荣。

从汾城路口下车,西行不远就到鼓楼北街,左顾巍然矗立的鼓楼,县城的格局就显现出来。

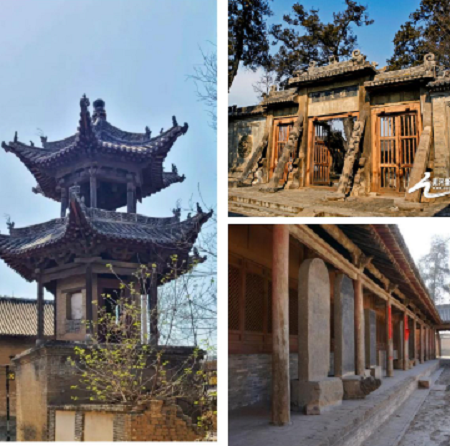

鼓楼是汾城古镇的中心建筑,既是晨钟暮鼓报告时辰、传递警报和信息的地方,也是汾城古镇的文化象征。始建于唐贞观年间,现存为清康熙47年重建,清道光与民国重修。十字歇山重檐楼阁式建筑,通高约15米左右,方形底座为十字券洞式,拱洞通往四街,分上下两层,下层周砌女儿墙,中部沿四立柱砌清水墙,四面开门,内部以木梯登二层。二层置木栏杆,可远眺四方,上下两层的廊檐均以斗拱和枋木及通栏雀替承托或连接,四角飞翼高挑,威严而壮观。

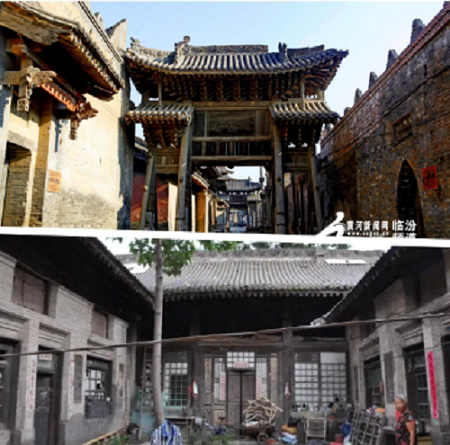

折北50米左右向西,就到鼓楼西北古街道山门街,这是汾城古建最集中的一条街道,两侧石块铺就,当中是原始古代青石板路,尽头处为明朝修建的古城门顺化门。

进入门楼不远一东一西两座重檐叠瓦、飞檐翘角、木质本色、敦厚质朴的明朝牌坊,就会映入眼帘,东坊额书“鉴察坊”,西坊额书“翊镇坊”。作为城隍庙的一部分,其主要是为了标明城隍庙老爷既是人间道义的监察神,也是黎民百姓的守护神。

两座牌坊的东部和西部左右各有数个外观庞大门楣矮小的明清民居,其中多以清朝为主,里面至今依然有住户居住,敲门咨询主人后就可以直接进入参观。

两座牌坊的中间右边是苍凉静穆的城隍庙,左边是雅致庄严的文庙。

城隍庙,建于明洪武二年即公元1369年,建筑面积约4千平方米,天启七年(1627年)重建。

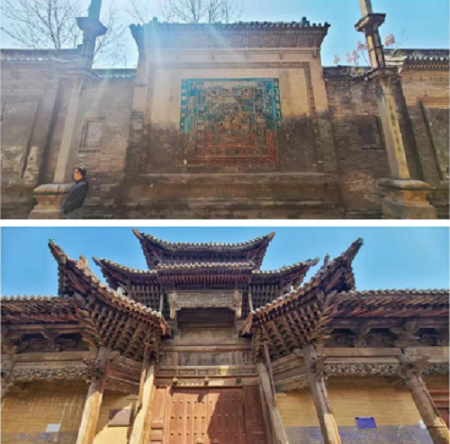

城隍庙院外正门对面,三门外对三联壁,坐南朝北,隔街而建。中间影壁,须弥底座,座腰镶嵌砖雕,顶为仿木构砖雕斗栱双坡瓦顶,壁心嵌一大型蓝黄色琉璃制件,在四周拐子图案当中,有麒麟捕物图。影壁的壁心右下角,刻有琉璃烧制者名款“襄陵县杜村里琉璃监制”。杜村,就是现在的襄汾杜村,看来在明朝,杜村的琉璃烧制业就很发达并制品精美。琉璃左右两侧的对联“人化物物化人人物无穷,生了死死了生生死不息”蕴含万物更新生生不息的道理,启迪心智。

影壁两侧立有双斗石质旗杆,一个源于康熙年,一个是某高中的举人捐赠。

城隍,中国古代的城市,一般用土来筑城墙,城墙的四周都挖有护城的堑壕,有水的称池,没水的称隍,城隍本指护城河。班固《两都赋序》:“京师修宫室,浚城隍。”后来,城隍演变成为道教中守护城池的神。城隍信仰在南北朝时期兴起,至明清时期,渐由守护神演变成与人间政府所派遣的“阳官”对应的“阴官”,专责这一地区的大小阴间事务。各地的城隍由不同的人出任,甚至是由当地的老百姓自行选出,选择的标准是殉国而死的忠烈之士,或是正直聪明的历史人物。

中唐以来都县大多有祭祀城隍的活动。明太祖曾于洪武二年(1369年)下诏大封天下城隍。封京都城隍为承天鉴国司民升福明灵王;封开封、临濠、太平、和州、滁州城隍为正一品,其余府城隍为正二品;州城隍为灵佑侯,正三品;县城隍为显佑伯,四品。清代的城隍崇拜沿用明制。

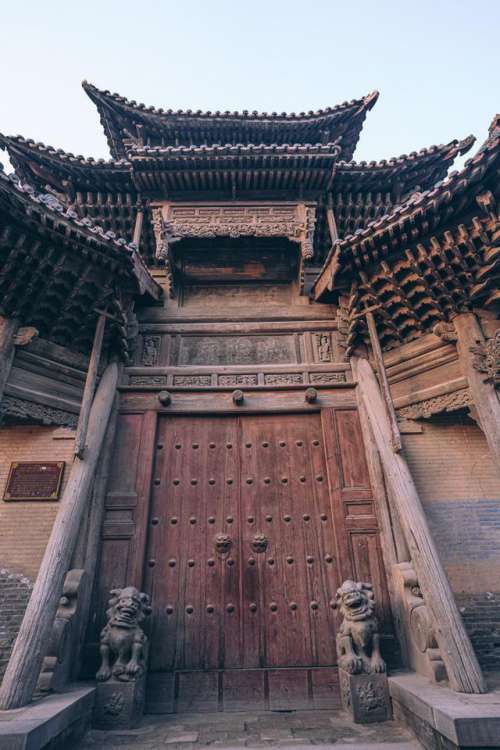

城隍庙正门面宽五间,明间门楼为四柱三层木构牌坊式,重檐悬山顶。门额上书县级城隍爵号“显佑伯”,下书“城隍庙”。两次间至稍间出前廊,稍间部位开边门,廊柱栏板及石雕门墩抱柱上都有精美的木雕石雕图案花卉。大门巍峨高大,非仰视难见顶冠。庙门柱子上的雕花全部为镂空设计,近看很是壮观。

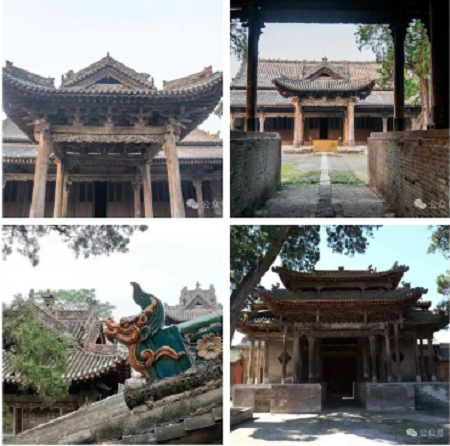

院内有过亭舞台、献亭、大殿、配殿、钟鼓楼二楼及东西庑和松柏。

献亭立于大殿之前正中部位,顶部纯木结构,勾心斗角,奇妙无比。

北部大殿内和东西廊庑内干干净净,没有摆设,也没有雕像。屋顶琉璃构件完整,正脊与垂脊鱼龙变化,花鸟怪兽,仙人彩马,堪为明代琉璃佳作。

殿外与东西廊庑间耸立的两个二层钟鼓楼,护卫着大殿,凛然挺立,使其更显庄严静穆。

正对大殿是一座“过路式戏台”,上覆台板后就是舞台,下面则是人行通道。据资料表明,该戏台前的观众区地面,是我国唯一保存较完整的地面铺设,是研究我国古代戏曲发展难得的实物。据说古时候每届太平县令到任都会按规定前往城隍庙搭台唱戏,斋戒拜谒,每逢水旱疫疾也都会前往祷告平安。

临汾,元曲的摇篮,尧都区魏村、东岳村和汾城等戏台的精彩呈现,标志着元明戏曲在山西晋南的繁荣和普及。由此我联想到2025年春节戏曲晚会选在山西太原举办的盛况,无不为山西戏曲贡献而骄傲。驻足院内,生末净旦丑唱念做打和台下观众随蒲剧眉户剧情击节相和喜怒哀乐强烈呼应的热闹场景如影浮现……

数人合抱的千年古柏,葱郁参天,蔚为大观。若航拍俯瞰,红墙绿瓦被浓绿点缀分开,古朴神秘之感会油然而生。

整个城隍庙就是一座原汁原味的明代建筑群。

城隍庙与文庙前后相倚,仅以一条不宽的街道隔开,但又被横街竖立的两座石座木牌坊连在一起,城隍庙的石制旗杆和五彩琉璃影壁,就紧贴在文庙的后墙上。两庙一南一北,五颜六色的琉璃顶建筑互映生辉。

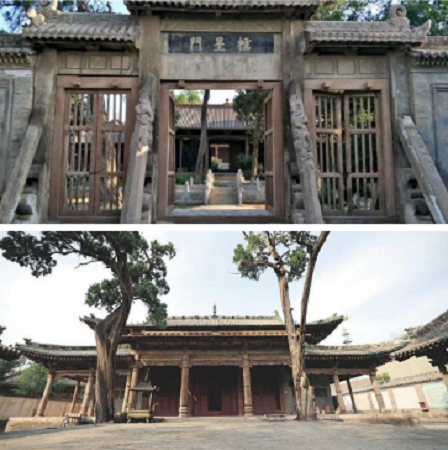

文庙,是祭祀孔子的核心地方,也是这座县城的教育基地。建筑面积为6千平方米,旧名“德化坊”,始建于唐,元代六年(公元1269年)重建。其大门为棂星门,建于明正德年间,为石作三间四柱三楼石坊式,仿木构石雕庑殿顶,顶脊为卷龙纹,中有屋形脊刹。棂星,即天田星,凡祭天先祭灵星,孔庙设棂星门,意为祀孔如祀天。

文庙现存主要建筑有:影壁、棂星门、泮池、大成门(戟门)、大成殿、明伦堂、名宦祠与乡贤祠,东西两庑、月台、藏经楼、启圣祠(内供孔子五代祖先)等。此外,该建筑群还有保留完好的文昌庙、试院、文前塔等,可惜不开放,我们只能望门兴叹,引颈寻踪。

泮池是位于大成门正前方的半月形水池,意即“泮宫之池”,它是官学的标志。泮池中间是状元桥,寓意学子高中状元。

文庙往里为大成门,因形似古代的兵器“戟”,也称戟门,为明代开廊式建筑。前后廊下竖历代碑刻14通,有明朝文征明的两尊草书碑赫然在列。两侧有角门,角门东为名宦祠,供奉县内任职期间政绩卓然、为民称颂的好官员;西为乡贤祠,供奉有太平籍人士在家乡或在外任职期间,政绩显赫、载入史册的人物。两侧各有九间建于元至元八年(公元1271年)的廊庑,廊下竖有近年来收存于各乡村的碑刻数十通。

大成殿面阔五间,重檐歇山顶,殿前次间出厦三间。大成殿于至元八年(1271年)由太平县主簿平遥人任兴嗣主持修建。至正十八年(1358年),红巾军攻入太平县,将文庙焚毁。次年由蒙古官员安童发起重建,但在元明两代政权更替的战火中又遭到了破坏。洪武七年(1374年)再次进行了重修,后明清两代屡有修缮,最后一次是民国5年(1916年),保留了原建筑风格与布局。主要是供奉孔子。“大成”二字出自《孟子》“孔子之谓集大成”句,以此 赞颂孔子思想空前绝后,完美无缺,集古圣贤之大成。

文庙大成殿西的明伦堂,始建于元代,面积283平方米,历为明清府学所在地,现作碑林使用,内收藏石碑几十通。

“明伦”出自《孟子·滕文公上》“夏曰校,殷曰序,周曰庠,学则三代共之,皆所以明人伦也。”旧时各地孔庙的大殿都称明伦堂。多设于古文庙、书院、太学、学宫的正殿,是读书、讲学、弘道、研究之所。“明伦堂”是传承了千年的文化教育品牌,过去是具有一定社会地位的社会精英讲学论道的地方,同时也承担着传播文化与学术研究的功能。

文庙大门东侧一条短窄小巷拐角处的魁星阁,是原文昌祠仅存的文化崇拜的标志性建筑。魁星阁六角攒尖顶,双层,通高约15米。小巧玲珑,凌空欲飞,塔楼完好,楼梯及塔楼下小门都被封住,拱门上保存有完好的砖雕花样。

文昌祠距离文峰塔不远,学宫正门处的八角砖塔即文峰塔,又名学前砖塔,是明代早期为祈太平文风蔚盛而建的古塔。塔高24米,八角九层,实心,无阶梯可登。外部第一层,砌仿木结构五铺作双抄斗拱一周,二层以上各层斗拱均作迭涩内收。塔顶的塔刹已不复存在。每层塔身南北方向均有小拱门。远处仰望,蔚为壮观,使得汾城格局阔达。

文昌祠主要出自古汉族文化,在道教和儒教中广为流传,寓意是文化、知识、学问、福祉等等。而魁星阁则属于民间信仰,主要在道教和民间信仰中被观受,代表的是功名、权位、地位、名誉等等。在传统的中国文化中,文昌阁和魁星阁虽然代表不同的信仰和寓意,但是却有着相生相成的关系。把二者放在一起供奉,表示对文化和事业的双重保佑,而这种信仰已经深深融入到了中国民间的文化和信仰中。

文庙侧前的学宫,也就是试院,是旧时文人考试的地方。试院屋面琉璃构件保存完整,正脊与垂脊同样是花鸟怪兽、仙人彩马、鱼龙变化、五颜六色、光彩夺目。

学宫与文庙并列互通,通称“庙学”,都是古代县级政府培养人才的地方。明清两代,这里曾走出了不少名宦名臣与文人墨士。据《太平县志》统计,宋代至清代,这里共出了47名进士、316名举人、179名贡生、34名拔贡、47名例贡、172名岁贡。

除了鼓楼(清康熙)、城隍庙(明)、文庙(元)、明伦庙(唐)几处较大的文物古建筑群外,汾城还有城墙(明崇祯)、社稷庙(明洪武)、洪济桥(金)、关帝庙(元)、县衙大堂(清康熙)等原汁原味的古建筑。

古街一直向西转南就是雄伟壮观、敦厚高大的古太平县城墙。太平县城墙原为夯土版筑。现有资料分析,从唐代开始,历经宋、元多次修缮和扩修。至明朝初年,太平县古城已成为河东大邑,军事重镇。城墙规模为“周围三里六十五步,高四丈,壕深一丈五”,有五座城门。古城位居一座平岗上,三面临沟,是一座据险而建、易守难攻的战略要地。崇祯四年,县令魏公韩大兴土木,“采石油为基,累以砖”,现存的城墙以西城为最好。

从古城墙转东向北进入鼓楼南街,穿过仍然留存着古代铺面的老街,出了南门到南关,就来到洪济桥。

汾城镇共有望汾桥、无名桥、广济桥、会济桥、洪济桥5座,在北方城镇里算多的,分布于该镇东西南三个方向。奇特的是,5座桥大小不同,建筑各异,其中最为特别的是南关石坡下的洪济桥,是北方少见的廊桥。

洪济桥,东西向单孔石拱桥,创建于金大定二十三年(1183年),桥原为木结构,明嘉靖元年(1522年)重修,清乾隆十六年(1751年)修葺,将廊桥木柱改为石柱。民国九年(1920年)重修,即今保存完整。桥条石砌筑,桥面建五间桥廊,单檐歇山顶,五架梁,四周饰垂莲柱,16根石柱雀替、枋木和斗拱承托廊顶,檐下斗拱五踩双昂,平身科一攒。桥身为石砌单券单孔拱桥,券顶雕吐水龙首。桥面两侧施栏板,板柱上饰形态各异的狮子。因累年河岸上涨,桥孔淤积,已无法查看。石头铺成的路面连接一条通途,石柱支撑的顶冠形成了一座厅堂,可通过,可歇脚,可避风雨,是汾城一道特别的风景线。

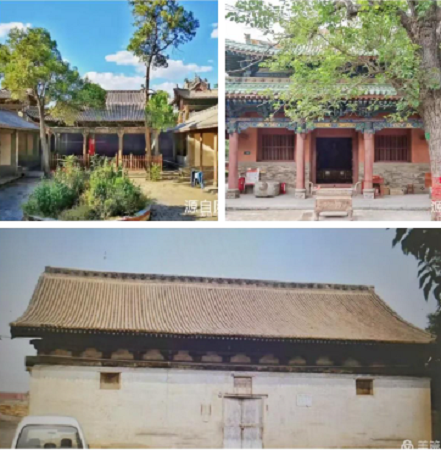

南关石坡北侧,有座建于明代洪武年间,清嘉庆、道光年重修的社稷庙。社稷庙坐北向南,保存有献亭、正殿、钟鼓楼和东西两庑。正殿坐北向南,面阔三间,进深五椽,主梁架为五架。正殿正面前方为献亭,五架梁券棚顶,四周以木柱连接枋栏、雀替,架下一周施垂莲柱,柱头及补间、砖角均有山水人物、博古案鼎图案,整体构图自然和谐,雕刻刀法熟练流畅。正殿东西两侧有通木结构钟鼓楼各一座。整体结构精美,尤以木雕为胜,它和献亭的木雕风格极为一致,纯用木材搭构的钟鼓楼却并不多见,是清代中期木结构钟鼓楼及木雕的上乘之作。

“社”指土地,后来引申为祭祀;“稷”指五谷,“江山社稷”即为家国天下。社稷庙是县署官员祭祀神灵的地方,在这里祈祷风调雨顺、五谷丰登。

时光远逝,祈祷早成了往事,所幸社稷庙没有随着时光远逝而消失,仍然坚守着一份质朴静卧在这里。

县衙大堂,坐北朝南,占去了县城的东南半城,如今仅留下面阔五间的大堂一处。始建于唐,原为鄂公帅府,康熙三十四年毁于大地震,三十五年重修。

关帝庙位于小东门内街北,座东向西,建于元大德四年(1300年),现存大殿,面积为196平方米,面阔五间,悬山顶,琉璃瓦布顶,宏伟壮观,大殿保存完整。

1961年,汾城古建筑群被公布为县保单位。2006年5月,被中华人民共和国国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。2007年,被公布为国家级历史文化名镇。

城内的街道也都是原始的砖铺地面,街道两边是木板店面和民居,还有上世纪的五金交电、供销社等铺面。小商小贩们经营着日常用品,五金家电,饼子麻花瓜子花生等,烟火气息浓厚,民风古朴醇厚。那天正值逢集,集市上蔬菜、水果物价极低,山药莲菜一元不到,苹果一元,橘子十元八斤。游客们一边心疼菜农果农的不易,一边纷纷购物,十斤八斤地打包。

汾城镇古建筑群兴盛于唐,历经唐、宋、金、元、明、清,经历代修葺增补,至明代时已经具有一定规模。从她诞生起,作为古代县一级政府所在地,至今保留了大量古代县级政府所有的功能性建筑,从培养选拔人才的学宫试院到办理公务的县属,从判案用的县衙大堂到祭祀用的城隍庙、文庙、社稷庙、关帝庙等,一应俱全。

汾城,作为一座古代城邑,城墙、庙宇、署衙、店铺、民宅等构筑物和建筑物构成了城市的基本单元,是我国县城建筑史上的活化石,它真实反映出封建社会县级城市政治、经济、军事、教育、法律、文化等方面的历史状况,也给后人以巧夺天工和建筑艺术的震撼。

汾城的每一寸土地都在诉说着中国城镇的变迁,精美的木雕、砖雕和琉璃,无不闪耀着古人的智慧,昔日的辉煌,曾经的荣耀。穿越在古朴的街道,走一走,停一停,看一看,想一想,感受厚重古朴极富美感的科学艺术建筑,咋摸上千年的历史沧桑和沉淀,我感觉千年历史,时光流转,年代更迭,时代变迁,历史的脚步似乎在这里放慢了许多,唐宋金元明清历史也不再那么遥远,眼前仿佛闪烁着那些时代的刀枪火明,书生捧读,耳边仿佛听到了车轮滚滚,书声琅琅,听到了商贩们深一声浅一声或唱或吟的叫卖声……

有人说,汾城镇是穿越千年的历史、艺术和科学的记忆,残缺在历史的沧桑和自然风雨中。也有人说,汾城是先降格、后冷落的历史明珠。也许正是这种残缺和冷落,使得汾城旧貌本颜,古朴沉静,处处泛着太平古韵。