今年正值中国人民抗日战争胜利80周年,回想父亲在抗战期间所经历的一切,那些惊心动魄的抗战往事便如潮水般涌上心头。在中华民族生死存亡的危难时刻,他们那一代革命者为了中华民族的解放事业,不惜抛头颅洒热血,以血肉之躯筑起钢铁长城。他们用生命铸就的精神丰碑,不仅令后人永志不忘,更使我们想走进他们的世界,去感受体验他们所走过的路。去年夏天,我和爱人沿着父亲抗日战争期间在山西太岳地区走过的山山水水,寻找他们的足迹,渴望走近父亲,触摸那段烽火岁月。

一、父亲跟随八路军总部特务团奔赴抗日前线

我们来到武乡县王家峪村八路军总部旧址,推开斑驳的木门,院中的古木仍擎着苍翠,青砖灰瓦的院落浸在蝉鸣声里,仿佛时光长河在此处泛起涟漪。驻足于总部旧址的方寸天地间,恍惚望见朱总司令披着洗得发白的军装,正俯身在地图前运筹帷幄。夯土围墙外的篮球场仍保留着当年模样,烈日炙烤着开裂的黄土场地,恍惚间似有矫健身影在眼前跃动——朱总司令卷起袖管与年轻战士争抢篮板,爽朗的笑声惊飞了树上的麻雀。门楼外那方青石桌凳犹在,仿佛还能看见总司令坐在凳子上,与警卫员们打牌下棋,场景十分温馨。父亲常说,总司令非常平易近人、待人和蔼可亲,大家都喜欢围绕着朱老总谈天说地。父亲每每忆及往事,眼角的皱纹都漾着暖意。

(八路军总部旧址纪念馆)

(朱总司令和战士们一起打牌)

父亲张继成(原名张方金),是一位老红军,1936年成为红军大学第一期学员,抗日军政大学第二期学员。父亲1937年9月从延安抗日军政大学毕业,被选派到八路军总部特务团(亦称朱德警卫团),任一营一连指导员。一营下辖3个连,一连、三连为步兵连,二连是冲锋枪连。父亲所在的一连共170多人,十二个班,每班配一挺轻机枪,全连有3门60炮(掷弹筒)。据父亲讲,这些装备比其他八路军部队都好,比红军时期更是好很多。父亲他们跟随朱德总司令率领的八路军总部东渡黄河,开赴山西抗日前线。

1938年2月下旬,朱总司令根据已变化的斗争形势,决定留一部分部队坚持五台山和太原地区的抗日斗争,其余部队由他亲自率领到太行地区开辟新的抗日根据地。父亲所在的一营两个警卫连,跟随朱总司令和左权副总参谋长率领的总部机关在安泽县古县镇与日军108师104旅团3000多人遭遇,当时打了一场硬仗,就是著名的临屯公路阻击战。

此时,周恩来副主席正在驻临汾八路军办事处,准备把大批军用物资运往抗日前线。为了使临汾的军政机关、大批军需物资从容转移,朱总司令、左权副总参谋长决定率身边的两个警卫连就地进行阻击,迟滞日军西犯。日军是一个旅,分八路纵队向他们展开进攻,同时还出动了9架飞机疯狂轰炸,只是敌机轰炸时,把炸弹投到了几十公里外的屯留故县镇,并没有炸到八路军总部驻地。而朱总司令身边当时只有两个警卫战斗连和八路军总部机关人员,战斗力有限,兵力对比十分悬殊。

特务团的战士们大多是老红军,身经百战,他们在朱总司令和左权参谋长的英明指挥下,在团、营首长的亲自带领下,人人奋勇杀敌,就是负伤也不肯走下阵地。阻击战打的非常激烈,日军从府城沿临屯公路到临汾,中间不过百余里路程。朱总司令率领父亲他们警卫部队迟滞日军一个旅团整整四天,为临汾军民的安全转移,赢得了宝贵的时间。这次大小战斗打了十几次,打死打伤日军数百人,击毁敌人运输车80多辆,缴获大量枪支弹药、军毯、大衣和食品。而特务团也有不少伤亡,父亲所在的一连牺牲了70余人,特务团的全体指战员对日本侵略者更加仇恨,决心誓死也要为同志们报仇,保卫祖国、保卫家园。

临屯公路阻击战打响了晋南抗日战争的第一枪,是八路军抗战以来,在太岳地区所取得的第一个大胜仗。这一仗在当时是十分宝贵的,为鼓舞士气、扩大武装、加强战斗力起到了重要作用,安泽县老百姓纷纷称赞“还是八路军有神通”。一时间,广大青年踊跃参军,补充扩大了抗日武装力量。1938年2月底,八路军总部特务团在沁县进行整顿,其他部队也到了沁县。

二、父亲参加著名的百团大战

2024年7月1日傍晚细雨蒙蒙,我与爱人踏着青石板上流淌的雨水,走进阳泉县百团大战纪念馆。青铜浮雕门廊上凝结的雨珠,顺着战士高举的爆破筒纹路蜿蜒而下,恍惚间似有硝烟漫过,也仿佛是上天在为死难的英雄们哭泣。在此,我们系统地了解了百团大战的战斗历程,以及八路军和山西青年抗敌决死队在百团大战期间英勇抗击日寇可歌可泣的感人事迹,也看到了父亲他们57团在此次战役中的身影。

(2024年作者在山西阳泉百团大战纪念碑前留影)

百团大战是抗日战争相持阶段中,八路军在华北地区发动的一次大规模进攻和“反扫荡”战役,由于参战兵力为105个团,故称“百团大战”。百团大战第一阶段和第二阶段的主要任务是摧毁正太铁路交通、继续破坏日军的交通运输线、摧毁日军深入抗日根据地的主要据点。

1940年8月下旬至10月中旬,父亲时任山西介休县独立营副营长,营长由县长张德含兼任,他们率领独立营多次参加了百团大战的协助配合战斗。白天他们常常穿着便衣侦察,或混入民工队伍为八路军提供获取敌情,同时和地方政府一起组织动员农民群众,积极开展百团大战的支前工作。夜间,他们配合主力部队破坏正太铁路,剪电线、拆铁轨、炸炮楼、袭击日伪据点、打通封锁线、破坏日寇的交通线、袭击小股日伪军。独立营在这次百团大战中得到了锻炼和成长。

八路军开展大规模的攻势狠狠打击了日寇的嚣张气焰,日军在华北的广大地区连续受挫。为了防止局势进一步恶化,尽快稳住占领区,日寇调集重兵,从10月中下旬对华北各抗日根据地进行报复性扫荡,企图趁八路军连续作战来不及休整之机,打击消灭八路军主力,毁灭抗日根据地。

10月中旬,八路军总部下达了反“扫荡”作战计划,此时百团大战进入第三阶段反击日寇的报复性“扫荡”。为抗击日寇报复性扫荡,父亲奉命调任决死一纵队57团任二营营长,二营政委樊克明。57团团长黎锡福,政委周义中,参谋长张焕。一营营长张号,政委赵华清,三营营长符先辉,政委高书贵。团长黎锡福是父亲在黄安赤卫军及红四方面军时期的老领导,抗战初期黎锡福曾任介休县委公安局局长、介休县第五支队队长,他们曾多次配合共同抗击日寇。

在此期间,团长黎锡福、政治部主任郭寿征率领父亲所在的二营、三营归386旅政委王新亭指挥。陈赓时任386旅旅长,王新亭任政委,他们也是父亲在红四方面军12师时的师长和政治部主任,父亲当时在红12师交通队,就在两位首长身边工作,所以父亲常说他们57团也是陈赓的部队。

57团在反扫荡前期,奉命在白晋路执行连续不断的破击任务,敌人入侵太岳根据地后,奉命转移到屯留以南地区,在二沁大道积极打击撤退之敌,参加了陈家岭、宋家山、1449高地及南仁等地的撤退之敌的侧击、伏击、追击任务,进行大小8次战斗,毙伤敌230余人。战士们不怕牺牲英勇奋战,积极出击歼灭日军清剿部队,激战来犯之敌,我军用肉搏战、白刃搏斗勇敢地打击歼灭日寇。

根据八路军总部1940年12月10日的统计,百团大战仅三个半月期间,进行大小战斗共1824次,狠狠打击了日伪军的反动气焰,有力地配合了国民党军正面战场的作战,极大地振奋了全国人民的抗战信心。在百团大战中,57团出色地完成了上级赋予的各项战斗任务,共参加战斗26次,毙伤日、伪军500余人,缴获长短枪90余支,破坏铁路70余公里,公路20余公里,炸毁各种桥梁28座,搬回铁轨1300余根,电线5000公斤,我部伤亡340余人。

三、父亲在决死一纵队57团继续抗击日寇

1937年8月1日,山西青年抗敌决死队(简称决死队),在太原成立,政委薄一波是部队的最高首长,牛佩琮任政治主任。同年10月底薄一波率领决死一纵队进驻山西沁县。十二月事变后,1940年6月决死一纵队和第213旅等新军部队在沁县合编,整编为:25团、38团、42团、57团、59团。1941年1月,八路军总部决定386旅为机动兵团,由决死一纵队接替386旅兼任太岳军区,缩编为25团、38团、57团、59团。薄一波任司令员兼政委,牛佩宗、李聚奎任副司令员,李成芳任参谋长,王鹤峰任政治部主任。41年8月,386旅、决死一纵队组建太岳纵队兼太岳军区,陈赓任司令员,薄一波任政委,李聚奎任副司令员,后任决一旅旅长。

去年我们特意来到沁县,这里不仅是决死一纵队的驻地,也是父亲曾经在八路军总部特务团的驻地。说到这里还有一个小插曲,以前我们听说过沁源围困战,只知道山西有沁源县。有一次和父亲聊天,父亲说他们八路军总部特务团一直驻扎在沁县,我们还以为父亲误将沁源县说成沁县,后来才发现原来是自己无知,分不清沁县和沁源县。

(沁县牺盟会新军纪念馆)

踏入沁县牺盟会新军纪念馆的刹那,青铜门环叩响的岁月回声犹在耳畔。在沁县牺盟会新军纪念馆,我们受到了管理人员的热情接待。那些从未示人的泛黄照片静静地镶嵌在镜框里,系统地展现了牺盟会新军和决死一纵队的发展历程,使我们更加全面地了解了抗日战争中的决死一纵队。正如父亲所说的,他们决死一纵队和八路军386旅一直在一起抗击日寇,就和一个部队一样。

1941年8月根据八路军总部指示,以386旅17团、18团和57团组成太岳南进支队,386旅参谋长周希汉任支队长、聂真任政委,向太岳区南部进军。正当57团进军之际,阎锡山的43军为与我军争夺沁河以西地区,突然向我翼侧进犯,57团配合212旅在浮山秦家乞垯,给敌人迎头痛击。经过激战,阎顽军狼狈逃回浮山。

9月下旬,决死一纵队57团和386旅的17团、18团在南岳地区进行了一场反“扫荡”战斗。日军2万余人,分成十几路向我军驻守的沁水、马壁和东西峪一带进攻,为了避免与日寇拼消耗,我军运用游击战法,以营为单位分散隐蔽于山区,伺机与日寇开展激战。决死第一旅57团和386旅的17团、18团内外线紧密配合作战,不断袭扰日寇,把日寇拖得疲惫不堪。10月中旬,日寇被迫撤回原地,我部趁日寇撤回之际,发动袭击给日寇以狠狠的打击,反“扫荡”胜利结束,共歼灭日伪军1370余人。

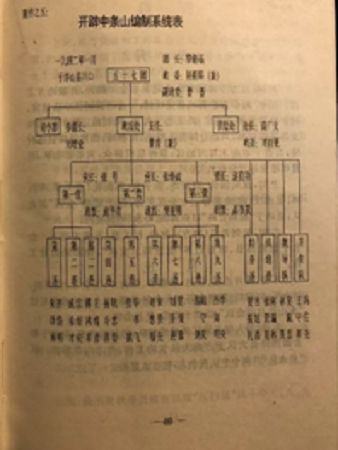

由于国民党的消极抗战政策,在日军进攻下,国民党军队节节败退,中条山地区被日军占领。1941年底,129师派王新亭、聂真率太岳支队17团、18团、57团由岳南出发南下中条山,开辟根据地,57团为第一梯队。1942年1月,57团团长黎锡福、政委杨蔚屏、副政委曹普率一营、二营开始向中条山进军。部队一面大力进行抗日宣传,一面收编和消灭土匪和散兵游勇。首战白华岭,歼灭敌人一部,民心大振,称颂57团为“白华支队”,再战横河镇,消灭大小土匪90股,俘获百余人。

1942年8月底,团长黎锡福亲自率领父亲所在的二营来到望仙、左家湾与一营会合,由左家湾出发进到沙宝河、捻堆。夜间部队由捻堆出发,越过公路到达槐南河、张家岭时天还没亮,部队刚到朱家庄桠子,因地形限制部队还未展开敌人已发觉。我部队急速袭击朱家庄,父亲带领二营直扑住在南沃的15军特务连,一营直扑住在朱家庄村西的独立二团一大队,战斗打响后,敌人向西沟方向跑掉,俘虏了40多人,缴获了轻机枪二挺,步枪10多支,我部无一伤亡。

57团进军中条山一年,经历了20多次大小战斗,共歼敌近千人,俘虏敌人300余,缴获各种枪支400余件,57团虽然也有重大伤亡,但终于取得了伟大胜利。1943年元旦,晋豫区第二地委、军分区和部队在驻地召开了军民庆祝胜利大会。

1943年10月,日军华北方面军司令官冈村宁次纠集了第37师、第62师、第69师团等部,加上伪军共2万余人,对太岳抗日根据地进行毁灭性大“扫荡”。面对日军的大举“扫荡”,李聚奎旅长率领决一旅进行反“扫荡”作战。11月下旬,决一旅、386旅在太岳区军民的配合下,粉碎了日军的此次“扫荡”。就是在这次反毁灭性大“扫荡”作战中,父亲身负重伤,在战地医院治疗后,转移到太岳区棉上县、阳泉县养伤,弹片一直残留在父亲体内。在治疗养伤期间,为继承和发扬不怕牺牲的精神,完成革命事业,在同志们的帮助下,父亲将张方金改为现在的名字——张继成。

我们童年的夏夜,父亲总爱赤膊坐在藤椅上乘凉。摇曳的蒲扇下,他皮肤上那些凹凸不平的弹孔、伤疤,常常引起我们的好奇。问起父亲,父亲总是说,这是日本人在我身上留下的伤痕,你们永远不要忘记日本侵略者在中国犯下的滔天罪行。

四、寻找、印证父亲的足迹

在沁县牺盟会新军纪念馆参观结束后,我们与纪念馆王存虎馆长进行了交流,之后王馆长还把我拉进了牺盟会新军后代群。虽然我不是正宗的牺盟会新军后代,但作为决死一纵队老战士的后人,使我和他们有一种天然的熟悉感。况且父亲在山西抗战多年,母亲是介休县人,他们的很多战友也都是牺盟会会员,在这个群里我找到了归属感。此后,我又陆续将很多抗大后代同时也是牺盟会会员的后代,介绍到群中,同时也介绍了很多省部级领导牺盟会会员的后代,帮助牺盟会新军纪念馆和王馆长补充完善了历史资料。

特别值得一提的是,在这个群里,我还联系上决死一纵队57团团长陈兴建之子陈林源先生,虽然陈兴建团长和我父亲在57团时并没有交集,但作为同是57团的后人,仍使我倍感亲切。他还拿出了一本《太岳57团简史》,更令我兴奋,我一直在搜集有关父亲的文字印记,没想到在这里找到了。我请他帮我查看有关父亲的内容,他给我提供的相关内容,让我不免有些失望,在那本书里父亲的位置记录的不是父亲的名字,而是变成了张焕诚!

(《战斗生活纪实》——抗日战争时期太岳五十七团简史)

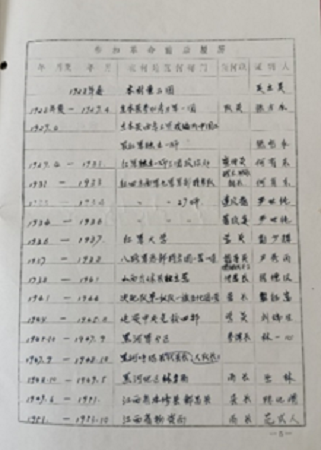

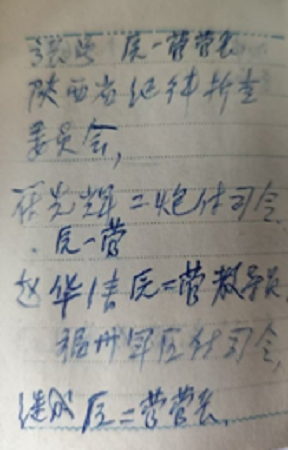

我找出来父亲那个时期的档案,以及父亲在家里一个通讯录上写着的决死一纵队战友的名字,请牺盟会新军后代群友们看。特别是父亲在山西介休工作时,时任介休县委书记周力(后任云南省组织部副部长)的回忆文章里,也把父亲的名字写成了张焕金,父亲亲笔改成了张方金。通过这些资料使我释然,原来在写《太岳57团简史》时,父亲原名叫张方金,后来又改名字叫张继成,而且父亲是湖北人,他在决死队的战友们很多是山西人,存在着口音的差异,并且父亲很早就离开了原来的部队,由于年代久远他们又把父亲的两个名字混到了一起,所以把父亲的名字误写成张焕诚。特别让我感动的是,陈兴建团长之子陈林源对我说:“您不必在这个问题上纠结,问题已经解决了,57团二营长就是您父亲,这和您父亲的履历是吻合的,黄安老乡黎锡福是他的团长和证人。年代久远,57团的老战士们回忆有笔误,这不奇怪。”通过一系列的印证,及父亲部队战友后人的认可,使我倍感欣慰,我的努力没有白费!

(父亲张继成履历表)

(原介休县委书记周力回忆文章)

(父亲笔记本记录)

从沁县牺盟会新军纪念馆出来,我们继续前往位于沁源县阎寨村的太岳军区司令部旧址,这里曾经被称为太岳军区小延安。旧址分东西两部分,西边是太岳军区司令部办公室,有10孔窑洞;东边是部队驻扎区,是当年军区首长带领指战员们自己动手挖掘的。薄一波政委、陈赓司令员曾经在这里领导和指挥了著名的沁源围困战。

(太岳军区司令部旧址陈赓司令员住过的窑洞)

1943年1月,57团奉命返回太岳区,归建决一旅,驻防屯留县七、八泉地区。在太岳根据地,每年抢收、抢种时节,决一旅各级指战员除寻机消灭“扫荡”日寇和围困日寇外,还要保护播种的农民群众,保护粮食不被抢占、掠夺。当时太岳地区遇到空前的物资困难,天灾粮食歉收,敌占区难民又大量涌进根据地,日伪军抢粮活动更加凶残,“扫荡”加剧。6月至9月,正是夏收、秋收季节,日伪军开始疯狂的“扫荡”,抢粮食是他们“扫荡”的重点,决一旅的重要任务是保护农民群众,积极开展“护粮斗争”。

当时军粮有限,沁源的百姓也在忍饥挨饿,部队从上到下都要勒紧裤带,节约口粮。那时57团党委决定:每人每天节约一两粮,救济沁源百姓。老百姓由我们军队掩护,在日伪军眼皮底下抢种、抢收粮食,而那些冒着生命危险收回来的粮食,却又总是优先保证子弟兵吃饱肚子去打仗,沁源军民相濡以沫、共度难关。父亲他们战胜了种种困难,配合地方部队和民众一起快种、快收、快藏,打击“扫荡”的日伪军,并多次袭扰、围困、消灭日伪军,夺回了粮食和羊群等物资。由于我军采取积极防御的战略,制定周密计划,严厉打击了日寇的抢粮活动,保护人民利益,最终取得了“护粮”斗争的胜利。

1944年初,父亲伤好痊愈,再次被组织派往延安中央党校四部学习。经组织批准,母亲跟随父亲一起到达延安。1945年8月抗战胜利后,党中央决定要抢占东北,党组织号召延安各校学员积极报名参加赴东北干部团。抗战胜利了,同志们的革命热情非常高涨。母亲梁静当时在延安中学学习,也一并报名参加延安干部团。他们跟随第一批延安干部团奔赴东北,到达黑河地区开展剿匪斗争。父亲被任命为西满军区黑河军分区参谋长,又开始了新的征程。

(1944年张继成、梁静在延安)

重走父亲走过的路,这段穿越时空的精神溯源让我们深切领悟到,没有中国共产党的领导,就没有新中国;没有人民军队的欲血奋战和无数革命先烈抛头颅洒热血,就没有我们的幸福生活;没有老一辈共产党人和革命者的努力奋斗,就没有今天祖国的繁荣昌盛;今天的胜利成果来之不易,我们的幸福生活来之不易。我们当以赤子之心守护这来之不易的盛世图景,握紧历史的接力棒,传承红色基因,赓续精神血脉,让初心在新时代绽放光芒。