2022年12月19日,跟随粟裕大将20多年的老秘书鞠开在北京市逝世,享年96岁。

鞠开,江苏泰兴人,1927年4月生,1945年5月加入中国共产党,同年7月参加新四军。1948年7月,他调粟裕身边担任秘书工作,跟随粟裕参加过济南战役、淮海战役、渡江战役、上海战役等。鞠老去世使我联想起当年为了解粟裕将军抗战中的“三个神仙仗”采访他的往事。

纪念抗日战争胜利六十周年前夕,我采访了粟裕将军夫人楚青,并经楚青介绍,在北京一个干休所中采访了国防大学离休干部鞠开,请他介绍了粟裕将军在抗日战争中的用兵特点和具有传奇色彩的战役、战斗。

粟裕将军在人民解放军享有“常胜将军”的美称,在红军时期,他就担任红军北上抗日先遣队参谋长,在抗日战争中,他先后担任了新四军第二支队副司令员、新四军第一师师长、新四军苏中军区司令员等职,粟裕用兵如神,亲自指挥部队打了许多奇仗、险仗、大仗和硬仗、恶仗。当时78岁的鞠老曾帮助粟裕将军整理了大量的战役、战斗总结,楚青和鞠开有选择地为我介绍了新四军弱小时期,粟裕有代表性的三个奇仗、险仗、硬仗。

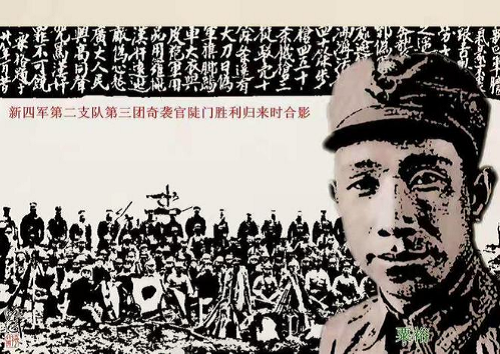

埋下伏兵打韦岗:脱手斩得小楼兰

“故国旌旗到江南,终夜惊呼敌胆寒,镇江城下初遭遇,脱手斩得小楼兰。”这是新四军军长陈毅当年在韦岗战斗胜利后,有感而发的诗作。

“韦岗是新四军抗日第一仗,当时粟裕担任新四军先遣支队司令员,他亲自指挥的这场战斗,采用的是伏击战法。”鞠老如是说。

韦岗位于江苏省镇江西南十五公里,这一带是丘陵和小山地,镇江到句容的公路从这里蜿蜒通过。粟裕带兵在侦察中发现,日寇的汽车南来北往,每天有五六十辆通过这里,通行的时间以上午八时至九时和午后四时最多。于是,粟裕决定在韦岗伏击日寇的车队。他在向部队下达作战方案时说:“为了求得秘密,伏击队必须在夜间急行军出发,拂晓前进入伏击阵地,采取突然行动。”粟裕从先遣支队各连中精选了官兵百余人,组成了六个步兵班、一个机枪班、一个短枪班,参加战斗行动。

(粟裕大将与秘书鞠开合影)

一九三八年六月十七日午夜,粟裕带领伏击队从下蜀出发,冒着大雨,在曲折泥泞的小路上隐蔽前往韦岗。天亮前,伏击队已经伪装潜伏在韦岗公路一侧的有利地形。

上午八时二十分,由镇江方向开来的日军第一辆汽车进入伏击区,粟裕果断地命令开枪,机枪班迎头射击,击中汽车,车上的日寇弃车逃命,密集的火力向逃窜的敌人射去。

六七分钟后,日军第二辆汽车进入伏击区,由于天空有雨有雾,又是公路弯道处,这辆车上的敌人没有发现前车的遭遇。伏击队的机枪、步枪、手榴弹一起向敌人猛击,日寇的第二辆车被打翻到公路北侧的水沟中,驾驶员和日军少佐土井被当场击毙。日军大尉梅泽四郎钻到车底下负隅顽抗,被打死在车底。

又过了五分钟,日军的第三、四、五辆汽车接踵而来,车上约有三十多日军,粟裕指挥伏击队的全部火力猛烈向日军射击,第三、四车被击中,第五辆车见势不妙,紧急刹车停在伏击火力之外,日军全部跳下车,在公路两侧拼命抵抗。一场激战后,日军只抢走了一部分伤兵和死尸,上车逃走了。

韦岗伏击战仅半个小时,就击毙日军十余名,击伤数十名,击毁汽车四辆,缴获大批军用物资。粟裕命令伏击队迅速打扫战场,收集战利品、焚烧汽车后,快速撤离。

(粟裕指挥的韦岗战斗作战图)

很快日军从镇江方向派出17辆满载士兵的卡车,在一辆坦克和3架飞机的配合、掩护下,前来报复,但粟裕带领伏击队早已消失得无影无踪。

战后,粟裕兴奋之余,写了一首五言诗:“新编第四军,先遣出江南。韦岗斩土井,处女奏凯还。”陈毅得知首战告捷,十分高兴,也写下了那首赞扬韦岗处女战告捷的七绝。

鞠老介绍说,粟裕每战之后都善于总结,以便指导今后的作战。他认为日军装备优良,作战机动主要靠汽车,韦岗战斗的特点就是伏击日军的汽车。今后伏击敌人运兵车将是新四军在江南作战的一种重要形式,他总结出打日军汽车的地形选择、火力配置、截获后的处置等十条经验,为新四军以弱胜强创造了新战法。

夜幕奇袭官徒门:“新四军是个神”

一九三九年一月二十二日,重庆的《新华日报》刊登了粟裕撰写的介绍奇袭官徒门的文章《芜湖近郊官徒门的奇袭》,我请鞠老介绍了这篇文章的来龙去脉。

“官徒门战斗是粟裕在抗战中指挥的一个经典战斗,这次战斗的最大特点是‘奇袭’二字,整个战斗仅用了八分钟,俘敌五十七名,还打死打伤大量伪军,缴获了一大批枪支弹药,新四军仅有两名轻伤。战后,粟裕的战斗总结文章刊登在《新华日报》上。”楚青老人为我讲述了官徒门战斗的经过:

官徒门位于安徽芜湖近郊,是日军的重要据点,驻有日军和伪军两百余人。据点四周河沟交叉,离飞机场六里,离铁路三里,南面八里永安桥有日、伪军把守,北面十里的年徒也有日、伪军驻守。也就是说,官徒门有风吹草动,敌人可从西、南、北三个方向的据点派兵增援,半小时就能到达。如日军出动飞机两分钟就能临空支援。

官徒门的街道建在河两岸的堤埂上,不到一百米长,全是砖瓦房屋,河上只有一米宽木板桥贯通,日军认为新四军想到这里显然是虎口拔牙,自投罗网。

但粟裕专打日寇想不到的奇仗。粟裕认为日军越觉得保险的地方,越容易麻痹,我军越有机可乘。

(粟裕指挥的官陡门战斗)

一九三九年一月二十一日,新四军第二支队司令员粟裕带领三团的部分官兵利用夜幕靠近官徒门,凌晨四时巧妙地通过了头道桥,隐蔽到达敌据点前沿。

按照粟裕战前确定的方案,粟裕率主力过桥,从西向东打;另一部留在河东打。战斗发起后,枪声、手榴弹的爆炸声、“缴枪不杀!”的呐喊声连成一片,日伪军毫无防备,被打傻了。

突击队迅速冲破铁丝网,日伪军还没来及从掩蔽部里跑出来,就死伤惨重,没死的当了俘虏。

八分钟结束战斗,二十分钟后已经撤出战场。日、伪军来不及反应,来不及增援,新四军已经凯旋而归。

驻守芜湖的日军指挥官无可奈何地说:“新四军是个神,你打他时一个也没有,他打你时都出来了。”

官徒门战斗后,粟裕新的战斗原则又问世了:“敌人兵多、装备好,新四军人少,武器装备差,不能硬拼。我们原则是积小胜为大胜,不贪多,哪怕只打死一个敌人,只缴获一支枪都是好的。只要天天有胜利。”

(粟裕与夫人楚青)

关于对付日军的战法,粟裕说:“要打夜战、近战、白刃战、伏击战、袭击战,这是由于我们的武器装备等条件决定的。日本的武器精良,我们拼不过。只有近战、夜战、白刃战,才能避开敌人之长,发挥我军之长。打他措手不及,使之处于被动。”

关于打击对象和目标的选择,粟裕说:“新四军专打弱敌,或打敌人弱点,打的是运动中的敌人,一般不打驻守之敌。打的快,撤的也要快。”

粟裕的这些从实战中总结出的战斗经验,日寇是无法了解的,他们感到不可思议。于是,就变成了:“新四军是个神!”

掏心战术打车桥:“粟裕埃拉伊!”

“粟裕指挥的车桥战役是抗日战争中,新四军对日作战规模最大的一次,消灭日、伪军九百六十余人,其中日军四百六十余人,生俘日军山本一三中尉以下二十四人,摧毁碉堡五十余座,缴获大批武器弹药,收复日、伪军据点十二处。粟裕在车桥战役中采用的是掏心战术。”鞠老老人介绍说。

车桥是日军的核心基地。一九四三年二月,日军调集重兵向车桥地区“扫荡”,在方圆几十里内建立了以车桥为中心的十多个据点。车桥处于淮安、阜宁、宝应三县的交界,是日军六十四师团和六十五师团的结合部。同时,也是新四军第一、第二、第三、第四师的结合部,打下车桥,就能打通新四军各师之间的战略联系,为新四军苏中军区建立根据地。于是,粟裕决定拿下车桥。

(车桥战役作战图)

苏中区党委会对车桥战役最初有三个攻坚方案:一是由东向西,先攻泾口后攻车桥;二是车桥、泾口同时攻击;三是先攻车桥,后取泾口。经过分析比较,粟裕主张第三方案,他认为:首先,打下车桥,日军可能放弃一大片地区,我们可以得到最有利的战役效果;其次,车桥处日寇中心地区,是敌人的心脏,工事坚固又有重兵把守,敌人自以为安全,而敌人认为安全的地方,往往是我最容易得手的地方;再则,车桥周围的地形对我有利,我们可以采取掏心战术,隐蔽接敌,突然进攻,必能出奇制胜。最后,苏中区党委决定采用第三方案,由粟裕负责车桥战役全面的组织指挥。

车桥镇坐落在涧河两岸,东西长二里,南北一点五里,河道上有五座桥,从高处俯瞰全镇,形如繁体的“车”字,故以得名。日军在车桥镇筑有五十三座碉堡,构成了交叉火网,以车桥为中心,外围还有十个坚固据点相拱卫,形成了一个较完整的防御体系。

粟裕动用了新四军五个多团的兵力和地方部队参战。一九四四年三月五日,战役发起时,日军完全没有想到新四军敢集中大兵团来打车桥,而且是采取掏心战术直取中心据点。

(粟裕在指挥作战)

战前,粟裕组织部队用十五天模拟日军和地形地物进行战前练兵,并对车桥周围的日军进行骚扰,声东击西,吸引日军的注意力,掩护车桥战役的突然性。

三月五日凌晨一时五十分,车桥战役正式打响。新四军的山炮、迫击炮全部上阵,日军的工事、碉堡纷纷开花,新四军从南北两个方向直插车桥镇两翼,架起云梯,爬上围墙,二十分钟便突破日军围墙,展开巷战,日军拼死抵抗,双方进行了白刃战,下午四时,车桥镇被新四军全部占领。

日军先后从淮安、阜宁等地派出了四批增援部队,都被粟裕事先设伏打援的新四军部队击退,日军第七十二旅团三泽大队长被当场击毙。

车桥战役取得了攻坚和打援的双重胜利。在车桥战役中被俘的日军中尉山本一三说:“你们的粟裕埃拉伊!埃拉伊!”(日语:了不起!)

车桥战役是华中抗战史上对日寇震动最大的一次战役,它标志着日寇与新四军相持的平衡被打破,推动了新四军的抗日高潮。日军悲观情绪日甚一日,驻东台日军十二人集体上吊自杀,驻平桥镇伪军营长带一百余人反正。

车桥战役后,新华社向全国播发了“车桥大捷”的消息,延安《解放日报》发表社论祝贺胜利,粟裕作为抗战名将闻名遐迩。