“山为翠浪涌,水作玉虹流。日丽崆峒晓,风酣章贡秋。”悠悠江水润泽红土,滋养一方子民;湍湍急流冲刷两岸,孕育一地风物。千年赣江目睹过朝代更替,亲历过岁月变迁。江边的赣南——是世界客家文化的摇篮。

印象中,夏日永远都那么火辣,风永远都那么霸道,它们都簇拥着想带我去到那个古村落……

“安得飞片云,坐看灵泽洒。”落雨,灵泽也。滋润万物、广纳众生。这里不仅有秀丽的山水,还有好客的人们。客家人有着随遇而安的柔和,如水般入乡随俗的温逊,如柳枝般落地生根的坚韧,对世事无常的通透与豁达,待客如己,落落大方。

“落雨不成音,风声入梦稀。”只要您走进任意一个客家古村,客家人会用炽热与真诚盛情款待来自异乡的您,她们的热情好客,似炽热的艳阳烈雨,充满力量而不失柔和。点燃着八方来客的心灵,使宾客们感受到宾至如归的舒适。

安土重迁的农耕汉族人为了躲避战乱,不得不如流水般迁徙他乡,行至哪里,就在那里安营扎寨。举家迁徙的客家民系自成一派,成为了汉族中最独特的族群。他们浪迹天涯,笑傲江湖,却依旧保持生活的热情,依然能将日子过得红红火火,他们客居异乡,四海为家,如同落雨成泽,无形无状,乐天知命的笑容中藏着对生活无尽的热爱……

夏日的疾风骤雨伴随“轰隆”声,雷破雨落交汇成了一首交响曲,浑浊有力,“晴天辣涅头(晴天辣日头),要落太雨咯(下大雨)!”我又忆起爷爷摇着蒲扇看天的样子……

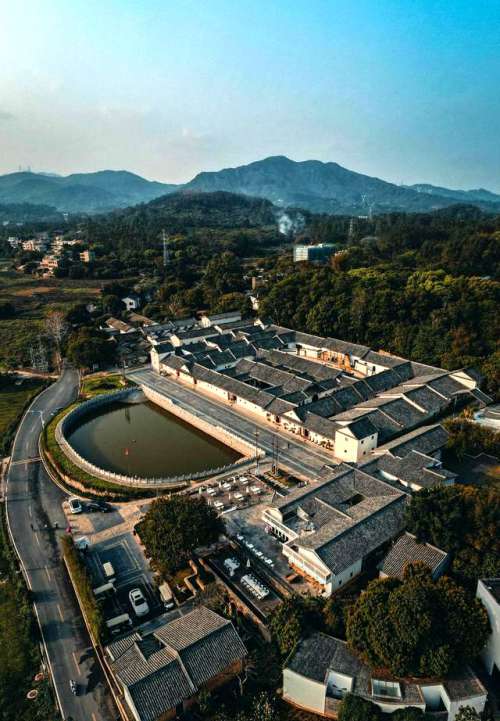

我常常看见爷爷下到农田菜地劳作,一手握着锄头,一手提着水桶,踏着泥泞小路。年近七旬的老人,那沧桑的背影,刚毅不屈的脖颈、只争朝夕的劲头、坚如磐石的信心、风雪无阻。他始终坚信,无论生活有多苦有多难,他的双手依旧可改天换地,丰衣足食。吃苦耐劳,耕读传家,大地回馈五谷丰登;流离失所的日子团聚不易,爷爷特别珍惜与亲朋好友相聚重逢的日子。太爷爷和太奶奶是我们家最早从河南迁徙到这里落地生根的客家人,见此坤灵地宝,难得的人间福地,便停下来、不走了。他们穿着湛蓝色客家绣花衣;日常饮食最钟爱客家三宝:擂茶、薯酒、酿豆腐;住着老屋,日出而作,日落而息;筑造的客家围屋,宛若古城碉堡,外刚内柔,全家全族聚居围屋,用自己的方式书写属于自己的传奇。

“客家围屋”,一个承载着深厚文化底蕴与温情记忆的名字,它不仅是一方家宅的空间,更是心灵的栖息地,随波而不逐流,于颠沛流离中寻得一片宁静,客家先贤的智慧,创造了独特的客家风土人情,塑造的客家精神成为了链接过去与未来的桥梁。

千百年来,数百万客家先民扶老携幼、翻山越岭,辗转南迁,离乡背井、客居他乡,扎根穷乡僻壤、边远山区,披荆斩棘、开天辟地、艰苦创业,铸造了坚韧不拔的客家精神,这是客家人生生不息的傲骨。无论走到哪里,客家人不失北方强者的血统与遗传,成长为汉民族中的一群勇者。他们累世耕读,讲礼节,重伦理,好学问,尚教育,敦亲族,敬祖先,隆师道,溯本思源,寻根问祖,克勤克俭,重教兴学,同根同源、同心同德,敦亲睦族,崇文重教……汇聚成以国家民族大义为己任、敢为天下先、善为天下先、屹立潮头、自强不息的的客家精神。

客载千秋,家传万代。我为身为客家人而自豪,为客家精神而骄傲。

生如蝼蚁,当立鸿鹄之志;命薄如纸,应有不屈之心。柔甲(软弱柔韧的甲木)尚可长成参天大树、栋梁之材。

我是地道的客家妹子,貌似弱不经风,不堪一击,但是依然敢在风雨飘摇中蓬勃顽强的茁壮成长。传承客家先民的精神风骨,无论世事如何变迁,无论沧海桑田如何变化……

作者简介:朱思群,于都中学初中部2022级学生。2023年5月作品《家·思远》入选校级文学社期刊,获二等奖。2024年12月参加江西省全省中小学生“三友杯”“品赣鄱文化,立强国之志“征文活动,作品《客载千秋 家传万代》获二等奖。

指导老师:叶琼