上周末,我与几位老友相约酒馆小酌。一推开包间的门,暖黄的灯光便温柔地洒落在身上,恰似冬日里的暖阳,瞬间驱散了周身的寒意,为这方小天地添了几分温馨。

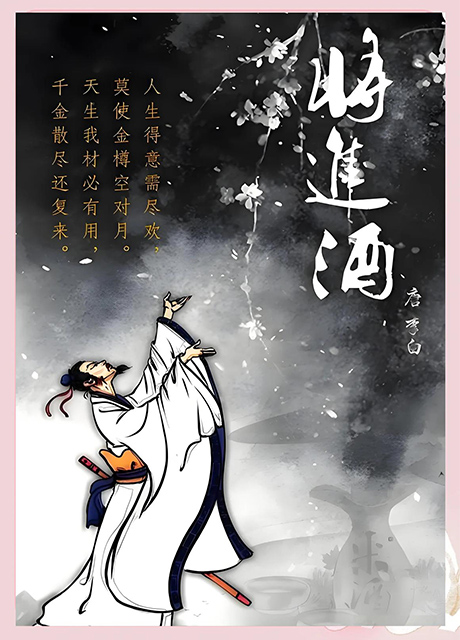

墙上电视那一闪一闪的屏幕上,凤凰传奇正演绎着二人独特版本的《将进酒》。豪迈且带着摇滚独有的热烈与不羁,如同一股强劲的电流,击穿了整个房间原本平静的空气,将整个房间气氛点燃,将每个人都拽进了李白笔下那肆意洒脱的诗酒世界。

我本就对这首歌情有独钟,那一刻,满心的激动如汹涌的潮水,连和友人寒暄都顾不上,匆匆找个空位坐下,眼睛直勾勾地盯着屏幕,生怕错过任何一个音符。在激昂的旋律中,我仿若穿越时空的旅人,与诗仙李白举杯同饮,奔赴一场无拘无束的浪漫之约。玲花的嗓音高亢激昂,却又不失婉转,恰似划破长空的利箭,带着一往无前的气势;曾毅的说唱低沉有力,如同沉稳的战鼓,声声震撼人心。两人配合默契,将李白诗中的豪放洒脱、豁达不羁展现得淋漓尽致,为我们带来了一场顶级的视听盛宴。那悠扬的旋律,仿佛是一条时光的隧道,真能把人带回大唐盛世,与李白对饮畅谈,共吟 “将进酒,杯莫停”,共赏 “与君歌一曲”。

李白的《将进酒》,气势磅礴如奔腾的黄河,情感奔放似燃烧的烈火。开篇 “君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪”,借黄河水的一去不返和人生的迅速衰老,如同一记重锤,狠狠敲击着人心,引出 “人生得意须尽欢,莫使金樽空对月” 的豁达。“古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名”“烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯” 等名句,又将饮酒之乐推向了高潮,足见李白对酒的热爱。杜甫曾用 “天子呼来不上船,自称臣是酒中仙”“李白斗酒诗百篇” 来夸赞李白的酒中豪情与诗才,也能看出李白与酒的不解之缘。

酒这个东西,虽说不是生活的必需品,却像一条无形的丝线,深深嵌入人类生活的经纬,与文明的进程如影随形。考古发现,酒最早诞生于华夏大地。悠悠岁月里,酒的别称多达几十种。像 “酌”“酤”,质朴平实,仿若一幅简单却生动的画卷,勾勒出最本真的饮酒画面;“欢伯”“金波”“壶觞”“杯中物”,又充满诗意浪漫,把酒的美妙意境渲染得淋漓尽致。每个名字背后,都藏着一段历史,生动展现出酒在中华文化中独一无二的地位和深厚内涵。

在中国古代文化里,酒不只是饮品,更是承载精神内涵的重要文化符号。《诗经》里说 “既醉以酒,既饱以德”,《左传》记载 “酒以成礼”,都彰显出酒在人类精神世界的关键地位。古代生产力落后,酒被视为神圣之物,用尊盛装,拿爵斟饮,多在祭祀天地宗庙、款待嘉宾、振奋军威等庄重场合出现。毕竟 “国之大事,唯祀与戎”,酒在这些关乎国家命运和尊严的活动里,扮演着不可或缺的角色。《诗经・小雅》里 “我有旨酒,以燕乐嘉宾之心”,就是 “酒以成礼” 的生动体现。

随着酿造业的发展,酒从高高在上的神坛和贵族圈子,走进了寻常百姓家,酒文化也应运而生。酒与诗歌、书画、风俗等相互交融,在文人墨客笔下催生千古名句,在民间百姓生活里成为情感寄托。冷兵器时代,酒能点燃激情。武松借着酒劲,用醉拳勇斗猛虎;关羽温酒的工夫,就把华雄斩于马下;霍去病大败匈奴后,因酒少人多,把御酒倒入泉中与将士共饮,“酒泉” 因此得名;勾践倒酒河中,激励将士卧薪尝胆,实现 “三千越甲可吞吴” 的壮举。这些酒与将士、战争的故事,千古流传,数不胜数。

酒壮英雄胆,更助文人兴。李白 “一斗诗百篇”,在酒的激发下,诗思泉涌,佳作不断;陶渊明隐居山野,常酒后诗兴大发,挥毫泼墨,留下《饮酒》组诗,田园生活的闲适自在,都源于酒后的豁然心境;白居易一生创作近三千首诗歌,其中饮酒诗就有九百多首,“绿蚁新醅酒,红泥小火炉” 描绘出温馨场景,传递出对生活的热爱和对友情的珍视;苏轼一生仕途坎坷,却在酒里寻得慰藉,诗集中两千多首诗,四百多首与酒有关,他在 “把酒问青天” 的沉醉里,抒发着对人生的豁达洒脱。书画领域,王羲之在兰亭雅集上酒酣耳热时,挥毫写下千古名篇《兰亭序》,笔法灵动飘逸,尽显醉后神韵;张旭三杯酒下肚,草书狂放不羁,笔走龙蛇,被尊为 “草圣”;怀素醉酒后泼墨挥毫,狂草作品灵动如神助,令人惊叹;吴道子作画前必酣饮大醉,黄公望直言 “酒不醉,不能画”,他们在酒的助力下,把艺术创作推向巅峰。

从物质层面看,酒不过是一汪透明液体,却承载着厚重的精神文化内涵,贯穿人类文明发展历程。华夏上下五千年,到处都有它的影子,深深烙印在民族记忆深处。从古至今,酒的内涵和功能不断变化。古代,酒是文人雅士的精神寄托、诗意生活的灵感源泉;现代社会,酒的角色更加多元复杂,既是情感慰藉和诗意表达,也是社交场合不可或缺的 “润滑剂”。当然,在现代酒桌上,酒也被赋予了一些功利性意义,偏离了原本纯粹的文化本质。

在人类情感世界和日常生活中,酒一直扮演着重要角色。高兴时,人们借酒欢庆;悲伤时,借酒消愁;欢聚时,酒让气氛更热烈;独处时,它默默陪伴,慰藉心灵。在饮酒方式上,古人讲究浅酌慢品,而非大口豪饮。饮酒之时,他们先轻轻举杯,凑近鼻尖,细细嗅闻酒的馥郁芬芳,感受那股独特的香气萦绕在鼻尖。随后,轻抿一小口酒液,让酒在舌尖缓缓流淌,慢慢品味其中的醇厚、绵柔以及种种难以言喻的微妙滋味。在这一过程中,他们不仅能体会到饮酒的乐趣,还能从中感悟人生哲理。

劝酒与敬酒,绝非简单的举杯动作,而是蕴含着深厚文化内涵与严谨礼仪规范的独特社交艺术。在觥筹交错间,有人以诗词歌赋劝酒,将心中情谊融入优美词句,如潺潺溪流,缓缓流淌进对方心田;有人行酒令劝酒,在你来我往的趣味互动中,巧妙地为饮酒氛围添上几分热闹与欢乐;还有人以歌舞助兴劝酒,伴随着悠扬的旋律与曼妙的舞姿,欢快的情绪如春日暖阳,洒遍席间每一个角落。也有人以情动人劝酒,凭借着心底最真挚的情感,用温暖的话语和真诚的眼神,深深打动对方。遵循礼仪敬酒时,每一个举杯的动作、每一句祝福的话语,都展现出对他人的敬重与关怀。以故事典故劝酒,则仿佛打开了一扇历史的大门,凭借着一个个精彩绝伦的历史故事,为酒桌增添了丰富的谈资,让众人沉浸在历史与文化的奇妙交融之中 。当然,在古代饮酒场景里,也存在逼酒和藏奸的现象。权贵举办的宴会上,有人为显权威或活跃气氛强行逼酒;武将聚会时,因其豪爽性格,也可能过度劝酒,若有人不喝,便被视作不给面子。而藏奸,在行酒令等游戏中时有发生,比如作弊逃避罚酒。但这些行为并不被主流饮酒文化所认可。古代饮酒文化更注重适度、礼仪和文化内涵,文人雅士聚会,讲究诗词唱和、以酒会友,营造轻松优雅的氛围。儒家文化也倡导饮酒应符合礼仪规范,适度饮用,反对过度劝酒与不诚信行为。

可如今,酒桌上劝酒、拼酒、逼酒的现象却屡见不鲜。劝酒的人巧舌如簧,拿 “不喝不够朋友”“不给面子”“感情深,一口闷,感情浅,舔一舔” 这些话逼迫别人喝酒,甚至把饮酒量当成衡量关系亲疏的标准。这种行为既忽视个体差异,又可能危害健康和感情。

酒是把双刃剑,饮酒能带来愉悦和灵感,但过度饮酒问题多多。古代夏桀、商纣沉迷 “酒池肉林”,最终国破家亡;当代书法、金石家邓散木,因长期酗酒,六十岁后酒精中毒离世。现实里,类似悲剧也不少。网传山东烟台一位 54 岁男子邀战友相聚,三人共饮两瓶白酒和一箱啤酒,男子突然晕倒,抢救无效身亡,家人悲痛之余还将战友告上法庭。我有一位爱作诗、自诩 “谪仙” 的朋友,去年两场酒宴接连赴约,前一场喝多了,后一场还不顾身体继续豪饮,结果突发脑出血,幸好送医及时才没酿成大祸。

古代先贤早就洞察到过度饮酒的危害,留下不少劝诫。孔子说 “饮酒以不辞为度”,提醒人们饮酒要有节制;苏轼警示 “莫以饮酒无度,败乱其德”,强调过度饮酒对品德修养的损害;顾炎武指出 “水为地险,酒为人险”,把过度饮酒的危害和水患相提并论。可这些饱含智慧的劝诫,在现实中常被忽视。人们在觥筹交错间,难以克制欲望,肆意放纵,陷入过度饮酒带来的困境。酒是用粮食、水等含淀粉或糖的物质发酵制成的含乙醇饮料,本质上是含有多种化学成分的混合饮料,自然是小酌怡情、暴饮伤身。世界卫生组织调查报告显示,60 多种疾病与酒有关。酒不仅损害健康,还可能导致酒后失言、失态、失德,甚至酒后乱性、暴力等行为,既害自己,又伤及他人、危害社会。有人把吸烟、酗酒、吸毒称作当今社会的 “三大公害”。

一曲《将进酒》唱罢,热气腾腾的菜肴也陆续上齐。俗话说 “无酒不成席”,我们遵循 “适量随意、自斟自饮、不劝不逼” 的原则,按第一杯酒共饮的习俗,默契地端起酒杯。我轻轻把酒杯凑近鼻尖,醇厚馥郁的酒香瞬间钻进鼻腔,唤醒味蕾。轻抿一口,辛辣滋味在舌尖散开,顺着喉咙滑下,一股热流涌上心头。然而,此刻我的心思却不在美酒佳肴上,刚刚对酒文化的种种思索在脑海里翻腾,那些因酒而生的诗意豪情、过度饮酒引发的悲剧、酒桌上无奈的劝酒百态,一桩桩、一件件,像走马灯一样浮现。

坐在我身旁的退休老友,曾负责干部管理工作。他一边给自己斟酒,一边打开了话匣子:“我这辈子酒友不少,交友可有原则。喝酒从来没醉过的人,太精、藏心眼,不实在,我不深交;喝酒每次都醉的人,太憨直、缺乏自控,相处容易出麻烦,我也不怎么来往。但有一种人我肯定结交,就是该醉时必醉,不该醉时决不醉的人。这种人聪明,懂得把握分寸,和他们喝酒才痛快。就像今天和各位老友相聚,咱们都一把年纪了,不敢一醉方休,但肯定要尽兴,因为我是你们的酒友!”

他又小酌一口,接着说:“酒杯面前,人的本性最容易暴露。有的人开始说不喝,等别人喝多了自己才真喝,结果众人皆醉他独醒,把别人当笑料;有的人见酒就抢着喝,不喝到酩酊大醉不罢休,每次喝醉都失态,洋相百出;真正会喝酒的人,能控制情绪和酒量,一般喝个三四分、最多五六分酒,头脑清醒,谈笑风生,还能说些幽默话语助酒兴。应酬时这样,遇到知心朋友或久别重逢,适当多喝,别人会觉得你实在、讲情义。这三种人里,最后一种更容易被当成朋友。”

老友见大家听得认真,谈兴更浓:“诸葛亮选拔干部用酒测试,让大家喝足酒,看谁思维不乱、控制能力强就用谁,小小酒杯就是用人的一面镜子!” 有人问:“你管干部都用这办法?” 他大笑:“那不得把干部都管成酒鬼?我看干部和喝酒有相通之处,人人都说好的干部,太哗众取宠,我不推荐提拔;人人都说坏的干部,太没人缘,我也不推荐任用;大节上有人说好,小节上有人说坏的干部,我可以培养,将来克服毛病能干大事。” 这话让我很有感触,整天嘻嘻哈哈、没原则没正事的老好人干部,虽没人反对,却没什么实际作用;自身修养差、人缘不好的干部,重用了会脱离群众,影响组织形象。至于能干事又有点小毛病的人,确实得把握好分寸。

回过头接着说喝酒,酒不是不能喝,关键是要适度。“只要感情有,喝啥都是酒”,这是拒绝过度劝酒的智慧之语。无休止的劝酒、逼酒,不是善意,而是伤害。这背后是传统 “面子文化” 和群体认同感在作怪。主人觉得劝酒是热情好客,客人不接受怕驳面子;群体里,人们想通过豪饮获得归属感,不然就被当成不合群。但这种观念忽视个体差异,违背真正的友情和尊重。真正的友情应该建立在理解和尊重上,而不是强迫饮酒。

在现代社会,我们要倡导理性饮酒。社交场合尊重个人意愿,避免过度劝酒和逼酒;通过教育和宣传,让大家了解过度饮酒的危害,倡导健康、文明的饮酒方式;酒桌上的互动以交流感情、增进友谊为主,别只盯着饮酒量。只有这样,酒文化才能在新时代焕发生机。

我不喜欢喝酒,无论白的啤的,但不反对朋友们偶尔聚在一起,在微醺中畅谈社会和人生,这是一种惬意的享受。但饮者应该以 “饮” 字为准则,从容饮酒,既不自己灌自己,也不“逼”、“灌”别人。一味劝酒甚至找各种理由“逼”酒,让人喝得 “玉山崩颓”“烂醉如泥”,吃不好、谈不成,毫无潇洒可言,酒、菜、汤洒一身更是狼狈,这就有些不可思议了。杜甫诗里最潇洒的就是李白,饮罢 “一斗” 还能吟诗,天子呼唤也不屈从,甘作 “酒仙”,这才是人格尊严的体现,不见醉态。而那些喝得满身酒气、满嘴脏话的行为,实在不可取。

酒文化是中华民族传统文化的瑰宝,既有诗意,也面临现实挑战。在新时代,它肩负着文化传承和情感交流的重任,更要精心呵护、理性对待。我们要理性剖析酒文化,传承精华,摒弃过度饮酒、劝酒等糟粕,让它在新时代焕发生机,为生活增添美好。酒,可以是诗意的源泉、情感的纽带,但绝不能成为健康的枷锁和道德的负担。

李白的《将进酒》满是万丈豪情,诗韵与酒香交织。他凭借深厚文学功底和震古烁今的艺术想象力,给后世留下这杯馥郁的精神佳酿。“天生我材必有用,千金散尽还复来” 的自信洒脱,“钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒” 的不羁放达,都化作醇厚滋味,让人读罢唇齿留香,回味悠长。不过,诗里那种痛饮狂欢的情境,放在当下,我们得理性看待。适度饮酒,既能品味乐趣,又能保持清醒头脑,这才是对待酒和生活的正确态度。让我们在传承经典的同时,结合时代特点,从每一次举杯、每一场相聚做起,找到属于现代人的生活智慧。这样,酒文化这颗承载深厚历史底蕴的传统文化明珠,就能在新时代绽放更耀眼的光芒,照亮我们前行的文化之路。