二十年前与同事游览普救寺、云台山,云台山大峡谷红色的岩石,茂盛的植被,呼啸的天瀑,清冽甘甜的泉水,至今时时在脑海里翻涌,但普救寺除了对莺莺塔印象较深外,其余的景物渐渐暗淡模糊。2024年12月29日鹳雀楼、普救寺一线游,正好弥补了这一残缺。

普救寺传西厢情

普救寺位于山西运城永济市蒲州古城东3公里的峨嵋塬头上,与鹳雀楼遥相呼应,因中国历史名剧元代王实甫《崔莺莺待月西厢记》中“红娘月下牵红线,张生巧会崔莺莺”的爱情故事发生在此地而闻名遐迩。

普救寺始建于唐武则天时期,原名永清院,是一座佛教十方院。

传说五代时,河东节度使作乱,后汉朝刘知远派郭威去讨伐,围蒲州年余,百姓苦甚。郭威召寺僧问策,僧曰:“将军发善心,城即克矣!”郭威当即折箭为誓,翌日破城,满城百姓得救,从此更名普救寺。

历经岁月沧桑,寺内殿阁僧舍均已毁坍湮没,唯有13层、高37米的舍利砖塔(俗称莺莺塔)依然屹立于土岗之上。

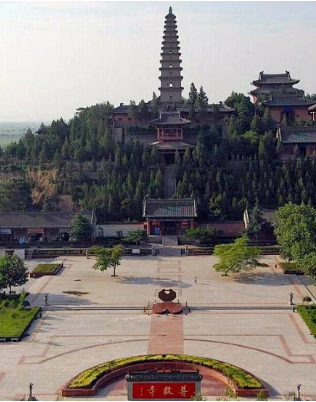

直到1986年,有关部门才依据唐代佛教寺院的布局和西厢记故事的格局修复了普救寺。新修复的普救寺,依山而建,梯级而上,南面广场,开阔平展,“愿有情人终成眷属”的巨幅横标耀眼夺目,标志着《西厢记》的显赫价值。

普救寺由寺院和园林两部分组成,寺院部分在前,园林部分在后。山门上悬挂着中国佛教协会会长赵朴初题写的“普救寺”寺名横匾。

寺院建筑,别具一格,分布在东中西三条轴线上,朝代特色鲜明。攀登108个台阶,从塬下到塬上。从西到东,从前到后,西轴线上为唐代风格,有大钟楼、塔院回廊、莺莺塔、大雄宝殿;中轴线上为宋金格局,有天王殿、菩萨洞、弥陀殿、罗汉堂、十王堂、藏经阁;东轴线上为明清形制,有前门、僧舍、枯木堂、正法堂、斋堂、香积厨等。整个寺院,殿宇楼阁,廊榭佛塔,依塬托势,逐级升高,给人以规模恢宏,巍峨高大,雄浑庄严、挺拔俊逸之感。

加之有《西厢记》故事密切关联的建筑:张生借宿的“西轩”,崔莺莺和崔夫人一家寄居的佛居别墅“梨花深院”,白马解围之后张生移居的小巧玲珑的“书斋院”穿插其间,普救寺肃穆之外滋生了情趣,挺拔俊逸外增添了柔情蜜意,佛教圣地也成了爱情佳话的传奇园地。

莺莺塔鸣智慧集

寺后是一地势高低起伏,形式活泼的园林花园。园内叠石假山悬险如削,莺语双亭飞檐翘角。荷花池塘上横架曲径鹊桥,亭桥相接、湖山相衔,莺莺的“拜月台”掩映在青松翠柏、千竿修竹之中。屹立在寺中的莺莺塔,不仅形制古朴、蔚为壮观,而且以奇特的结构,明显的回音效应著称于世。

1991年5月修葺莺莺塔时,从刹穴(天宫)内出土的铜佛像和捐献记载印证,此塔系明代嘉靖四十三年重修。莺莺塔平面呈四方形,底层边长8.35米,南向辟门,内为方室,室内后壁有一佛龛。第一层塔室不设楼梯,室顶砌作叠涩八角穹隆,中有一孔可通上层。第一层以上塔身内部皆为方形空筒。塔上壁用砖叠涩出檐13层,塔身高40米。二至九层,塔壁内设有转角通道、台阶,可攀登盘旋而上。二层以上各层四面辟门,但真假相间,门顶作拱形,真门可供游人眺望。据古建筑专家罗哲文先生考证,该塔四方形空洞式结构,保留了唐塔的一些特点和风格,但它确系明代重修的一座密檐式砖塔。

莺莺塔的回音效应“普救蟾声”,即游人在塔西地面以石相击,可听到从塔上传来“咯哇!咯哇!”的蛙鸣声。这一奇异效应使游客留恋往返,赞叹称绝。“蟾声”曾引起我国声学界人士极大兴趣,经过科学考察和测试,“普救蟾声”这一千古之谜已被揭开:一是特殊的地形地貌,二是特殊的建筑结构,三是特殊的建筑材料。具体讲,一个相当窄的击石脉冲, 这些回波脉冲集中在100毫秒左右的时间内到达人耳,形成了与蛙声极为相似的感觉。我们俯首击石,聆听哇鸣,欣赏到了故人的声学建筑智慧。

回音建筑,在中国文化园林中,堪称绝艺。据方志中称之“普救蟾声”为古时永济八景之一。然而这种古代的绝艺全国保留下来的仅存四处,即北京天坛的回音壁、山西永济普救寺的莺莺塔、河南三门峡宝轮寺塔、四川潼南县大佛寺的“石磴琴声”。一些声学专家还把莺莺塔的“蛙鸣”与缅甸掸邦的摇头塔、摩洛哥马拉克斯的香塔、匈牙利索尔诺克的音乐塔、法国巴黎的钟塔、意大利的比萨斜塔誉为世界六大奇塔。

同心锁咏眷属情

普救寺尤为引人注目的就是寺前广场有一同心大锁。一面书“愿有情人终成眷属”,一面书“永结同心”。《西厢记》流传,就在于作者那美好的祝愿;崔张的爱情永远传唱,就在于他们之间有理想的爱情,从一见钟情,到笔阵解围,越墙相会,用实际行动捍卫爱情,直至终成眷属,永结同心。

王实甫的历史名剧《西厢记》描述了张生和崔莺莺的恋爱故事。当年,张生赴京赶考,途中遇雨,到普救寺游玩。碰巧,在寺内看见了扶送父亲灵柩回乡时滞留在寺内的崔莺莺,两人一见钟情。张生当年的读书处西轩,就在大雄宝殿的西侧。莺莺和她母亲、侍女红娘居住的梨花深院,就在大雄宝殿的东侧。在这里有张生越墙会莺莺的跳墙处,也有张生上墙踩踏过的杏树。

话说守卫蒲津桥的将领孙飞虎听说暂住在普救寺内的相国之女崔莺莺长得如花似玉,貌似天仙,想占其为妻,遂带领5000人马将普救寺团团围住。

当时,满寺僧侣惶恐不安,老夫人迫于无奈,许诺有退得贼兵者即将莺莺许配为妻,并倒陪嫁妆。此赏格正中张生之意,即献策书报蒲关,请同窗好友白马将军破贼解围。为了显示白马将军的威力,张生邀请老夫人、法本长老等僧众,登上大钟楼观看两军对阵厮杀、白马将军生擒孙飞虎之战况。如今,游人登楼俯视,想象当年“半万贼兵,卷浮云片时扫净”的鏖战情景,体会“白马将军义薄云,书生笔阵扫千军”的个中滋味,无不为张生真情相救崔莺莺而感慨。

梨花院,是崔莺莺一家人路经河中府借居普救寺的临时寓所,三合小院,坐北朝南,南设院门,院内北房三楹专为老夫人的居室,室内右卧室、中堂屋、左佛堂,“拷问红娘”即发生在此。西厢房三间,为莺莺和红娘的居室。东厢房三间为欢郎的居室。《西厢记》中“请宴”“赖婚”“逾垣”“拷红”等戏,皆发生于此院之中。最引人瞩目的两处:一处是西厢南侧的一方石碣,上刻“普救寺莺莺故居”,七言律诗一首:“东风门巷日悠哉,翠袂云裾挽不回。无据塞鸿沉信息,为谁红燕自归来。花飞小院愁红雨,春老西厢锁绿苔。我恐返魂窥宋玉,墙头乱眼窃怜才。”这方诗碣,是修复清基时出土的,跋文载此诗是金大定年间河中府同知王仲通游寺时所撰写,因此称作“金代诗碣”。它是迄今寺内保留年代最久,直接记述崔张故事的实物佐证。另一处东厢南侧一段墙,墙下翠竹环抱着一块太湖石,墙外有一株杏树,枝繁叶茂,是当年张生受莺莺之约,半夜跳粉墙巧相会的地方。“梨花院落溶溶月,柳絮池塘淡淡风”的诗联,道出这里的典雅幽静。当年那“待月西厢下,迎风户半开,隔墙花影动,疑是玉人来”的千古绝唱,印证着崔张不只是停留在爱慕对方郎才女貌,而是基于爱慕,并敢于冲破孙飞虎封建霸权、崔夫人封建禁锢,抵制门第观念,大胆爱慕对方的行为和品德的真情涌动,是基于对真善美的精神境界的追求。这是几千年来无数人对爱情的向往和憧憬,也是对当今“市内要有房,家中要有车,卡内要有钱”金钱至上、门第至上,甚至出卖爱情、玷污爱情的年轻人和其父母的警示和嘲讽。

如今,游人来到这里,观赏当年张生与莺莺绝妙幽会的梨花深院,再抬头看看那越墙的杏枝,千古绝唱的寄情诗“待月西厢下,迎风户半开。隔墙花影动,疑是玉人来”便会脱口而出,更能把游人引入“意似痴,心如醉”的遐想之中。

《西厢记》的问世,使得“普天下佛寺无过”的普救寺名声大噪,寺内的舍利塔也被更名为“莺莺塔”闻名遐迩,美丽动人的爱情故事,千百年来一直撼动着人们的心灵,使普救寺成为蜚声著誉的游览胜地。

归途中,普救寺,《西厢记》,王实甫“愿天下有情人终成眷属”的美好祝愿,在朋友们和诸游客喜形于色中荡漾,看得出普救寺、王实甫《西厢记》的历久弥新,也坚信其在历史长河中必将千古流芳。