在全国军民认真学习毛主席关于无产阶级专政理论问题的重要指示,坚决贯彻四届人大提出的各项战斗任务,掀起社会主义革命和社会主义建设新高潮的大好形势下,我部组织了一次赴大寨昔阳参观学习活动。参加这次学习活动的共有24人,在大寨昔阳参观学习了8天。

一、参观学习概况

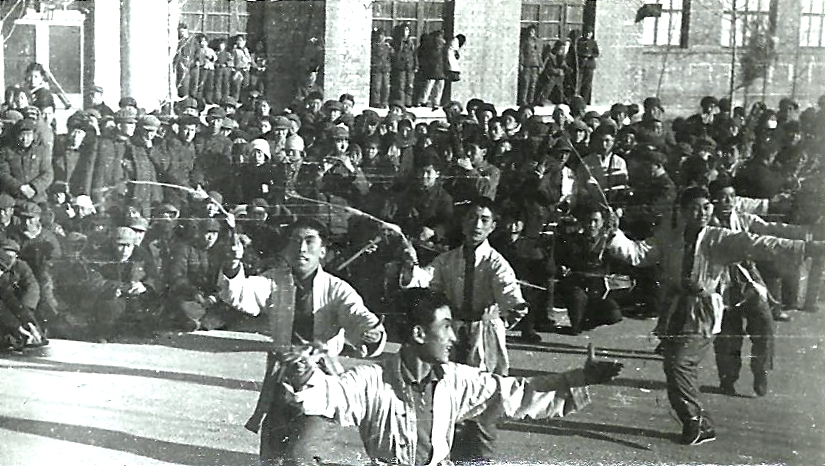

1975年2月21日上午,我们刚到昔阳县城即见到各建筑物上彩旗飘扬,一派节日景象。街上锣鼓喧天,人来人往,常见已经化妆的文艺队伍和胸前戴着“代表”红条的人群走过。听接待我们的同志讲,昔阳人民正热烈庆祝1800余名各路英雄参加(工作人员400多)的群英会的召开;同时欢度传统节日正月十五,进行为期6天6夜的文艺盛会。每天下午街头舞台上都有文艺演出、武术表演,晚上有灯影展览,灯火游行。由此,我们看到了昔阳人民朝气蓬勃、喜庆丰收的热烈场面和精神面貌。

图1、节日的昔阳 张建明摄于昔阳县武家坪大队 19750222

由于这两项活动同时进行,陈永贵副总理回到了大寨,更是让我们很难得地受到了陈永贵同志和大寨领导班子的接见。

2月24日下午,陈永贵同志,县委王金籽副书,大寨党支部书记郭凤莲同志、副书记梁便良、贾存锁、宋立英,支委贾来恒、贾长锁、梁新文等同志在我们住的昔阳县委第二招待所接见了我们。陈永贵同志同我们一一握手,并进行了亲切的谈话。

当谈到我们在昔阳参观一个星期时,陈永贵同志说:住一个星期太少了,要多跑跑、多看看,多指导指导。当谈到灯火游行时,陈永贵同志说:要恢复这个文化县,还没有恢复好。过去这个县是文化县,1964年被搞掉了。从1967年恢复,现在还不行。今年八一会更好,比这个热闹。一年两次,一次是八一,一次是阴历正月十五。想法改到春节,和春节一起过,既打草又放羊,这样能节省一个星期到10天的时间,少放一次假,改变旧的习惯势力。八一来吧,那时庄稼也长起来了。

图2、图3、亲切的接见 张建明摄于昔阳县第二招待所 19750224

当我们讲到这里接待任务很重时,陈永贵同志说:那算什么?多住几天吧,要多跑跑,多看看,有意见留下。

当讲到我们下午还去石坪参观时,陈永贵同志说:去那里看看吧,上面种田,下面流水,打起仗来好战备。我们没有要求群众就这么干了。……

陈永贵同志与我们谈话,虽然时间不长,但他那朴实的作风,亲切的话语,谦虚的态度,都给我们留下了深刻的印象。听县委办公室的同志讲,由陈永贵同志率领这样一个比较整齐的大寨领导班子接见参观的同志,几年来还是少有的。这更使我们感到鼓舞。

昔阳县委和第二招待所的同志,对我们这次参观学习给予了大力的支持、热情的接待,专门派县良种繁殖场党支部书记陪同我们。在参观过程中,每到一地都受到热情欢迎和接待,甚至一些小朋友也在两边鼓掌。当我们就要离开昔阳的晚上,县委办公室主任、副主任和招待所的几个领导都来一一与我们握手送行。

为了使我们的这次参观学习既能对大寨重点了解,又能对昔阳学习大寨情况有个较全面的认识,昔阳县委对我们参观学习活动做了周密安排,除了用一天时间专门参观大寨、大寨展览馆外,还安排我们参观了20个景点。其中有武家坪、石坪、赵庄、皋落、白羊峪、南垴、厚庄等7个大队,有南河、安坪川、东冶头、刀把口、界都河等6个改河造地工程,有杏庄、水峪、南郝峪、郭庄等4个水库,有界都良种繁殖场、黄岩酒厂、瑶头陶瓷厂等3个县属单位。另外还组织我们听了大寨大队支委、副大队长贾来恒同志的报告,专门请西固壁大队党支部书记李七毛同志和南垴大队支部书记李锁寿同志到招待所给我们作报告,并请县农林局长刘千和同志和县委办公室王白信主任给我们介绍了昔阳全县和大寨大队的一些情况,还给我们提供了不少文字材料。这样有看有听、有点有面,使我们对大寨精神、昔阳面貌有了比较深入的了解,受到了一次深刻的教育。

图4、参观大寨展览馆 张建明摄 19750222

图5、部分参观团成员于大寨展览馆前合影(前排右一为张建明)

二、大寨和昔阳的崭新面貌

我们这次参观学习,足迹遍及大半个昔阳,看到了许多动人景象,听到了许多感人事迹,可谓大开眼界。那一幅幅改天换地、昔阳山河重安排的壮丽图景,那一曲曲大干快上促大变的胜利凯歌,哪一件件红心向党、爱社如家的新人新事,都给我们留下了深刻的印象。大寨红旗更鲜艳,昔阳遍开大寨花,这就是我们总的感受。具体讲主要有以下四个方面。

(一)山河面貌处处变

“愚公移山,改造中国”“重新安排昔阳河山”“搬山填沟造平原,誓叫昔阳变江南”等大字标语在昔阳的山岭、田坝、街墙、板报上到处都可以看到。这不是空话,也不单单是誓言,在今天的昔阳已经成为现实。

大寨大队在解放前是一个村穷、地穷、人穷的苦地方,“山高石头多,出门就爬坡。地无三亩平,年年灾情多。”解放后在共产党毛主席的英明领导下,大寨大队党支部领导广大社员坚决执行了毛主席的革命路线,与天斗,与地斗,与人斗,七斗八斗,斗出了一个新大寨。

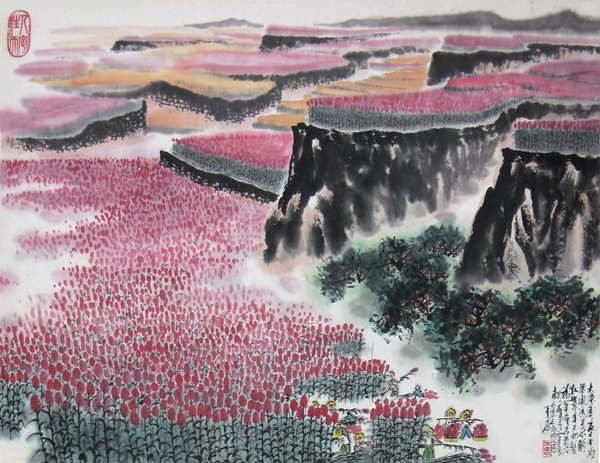

图6、大寨新貌 张建明作 1976 自力更生不停歇,奋发图强创大业。战天斗地展新容,大寨之花红似火。

为了落实毛主席“备战、备荒、为人民”的伟大战略方针,从1969年冬开始,大寨人在七沟八梁基本治理、亩产超过千斤以后,又向生产的深度和广度进军,掀起了大规模的搬山填沟造平原的群众运动,先后在麻黄沟、合作沟、后底沟、狼窝掌沟、老坟沟造起了一块块平展展的小平原。最大的一块有35亩。

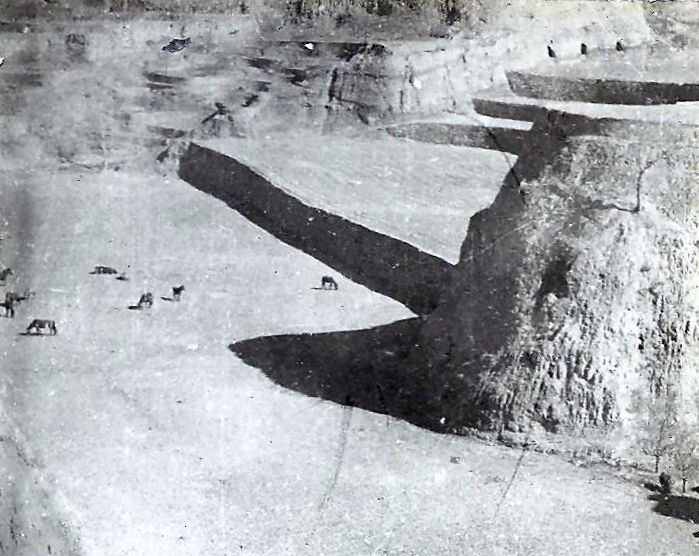

图7、人造小平原 张建明摄于大寨后底沟 19750222

图8、大寨人造平原 张建明作 1975 大寨年年在大干,沟梁处处造平原。重整山河迈新步,誓为革命多贡献。

他们大搞库、池、渠、管配套,低水高调、远水近浇的水利工程。其中,“军民渠”14华里,“团结渠”四十华里,“支农池”(直径29米,深3.25米)容水3150立方,达到了“小雨不出地,中雨不出沟。洪来无大灾,旱年保丰收”。

图9、大寨团结渡槽 张建明摄 19750222

图10、大寨团结渡槽 张建明作 1976 渡槽巍巍耸云间,长渠横跨虎头山。汗水浇出新天地,莺歌燕舞春满园。

他们大搞科学种田,在虎头山上试种水稻,亩产达到1240斤,并逐步实现一茬变两茬、粗粮变细粮。大寨每年都有二三万元的公共积累,主要用于购买大中型机械。几年来,共架起5条长达2400多米的高空运输线,购买大型、中型机械十多台。另外,他们自力更生,建起了农机厂,先后改制碾米、磨面,铲茬、打谷等机械十几种,创造各种小农具500多种。在农田水利、脱粒、粉碎等方面实现了机械化和半机械化。

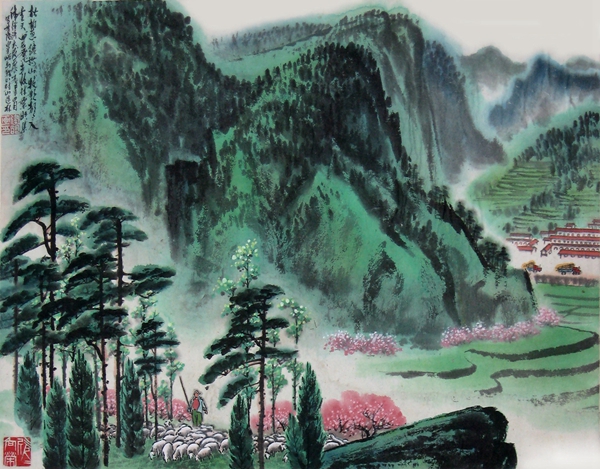

他们大搞荒山播种、封山育林。几年内,荒山播种300余亩,植树6万余株(人均80)。与此同时,牧业也有了发展。过去是七牛八驴猪一口,百只羊儿转山头。现在大牲畜发展到80多头,每户平均两头猪。如今的大寨是“看山山青,看地地平,看村村新,看牧成群”。

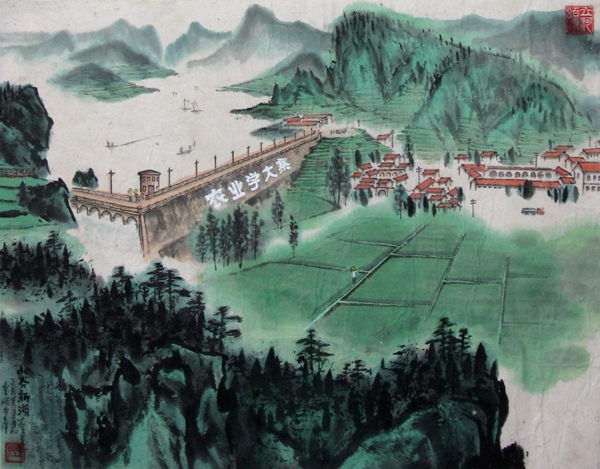

昔阳县地处太行山区,山峦起伏,沟壑纵横40万亩耕地是“一平二沟七分坡”,自然条件很不好。1967年以来,昔阳县委在陈永贵同志的带领下,认真落实毛主席关于农业学大寨的指示,“横下一条心,坚决学大寨”,自力更生,艰苦奋斗,大打搬山改河垒坝造田的人民战争,大干八年,山河大变。

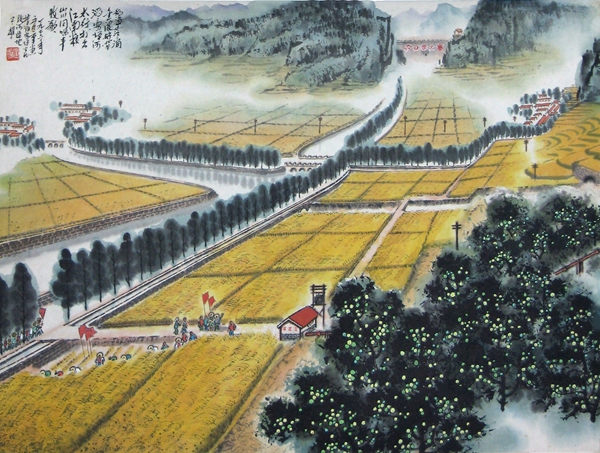

他们用自己的双手,在乱石滚滚的五条大川上造起了95处小平原,在河滩河沟里新造了5万8千300多亩沟滩地。当年的乱石滩,如今是坝外长流水,坝内稻花香,很像一派江南景象。原来是“三天无雨苗发黄,下点急雨土冲光”的二坡地,如今建成了保水、保肥、保土的大寨式梯田。在多少年来号称无水可取的昔阳,把7万亩老旱地变成了水浇地,比新中国前20年发展的水地面积增加了8倍,比解放前原有水地面积增加了33倍。

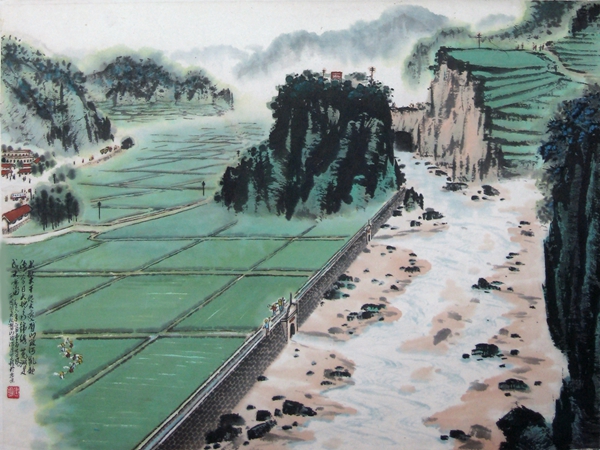

图11、安坪公社综合治理 张建明作 1976 稻海茫茫涌金波,挤窄滔滔安评河。群英造出江南景,山川同唱丰收歌。

事实说明,用毛泽东思想武装起来的昔阳人民力量是无穷的。他们让高山低头,高山就不敢不低头;他们叫河水让路,河水就不敢不让路!

根据我们所看到的昔阳人民重整山河,主要采取了以下五种办法:

一是搬山造平原

如大寨公社南垴大队在1972年到1974年连续大旱的3年中,他们在立姜山、走马岩、八亩垴上摆开了搬山造平原的战场,造出了47亩的平原。1974年春夏两季搬了三座山、造了50亩小平原之后,又用一炮装15000斤炸药的定向大炮,摧倒了一个大山头,可造60亩大的一块大平原。现正全民上阵,推土填沟,垒坝造地。

图12、南垴大队搬山造平原 张建明作 1976 梯田层层接云端,又造山顶小平原。路线对头力无比,搬山“过千”两不耽。

图12、南垴大队搬山造平原 张建明作 1976 梯田层层接云端,又造山顶小平原。路线对头力无比,搬山“过千”两不耽。

二是改河造良田

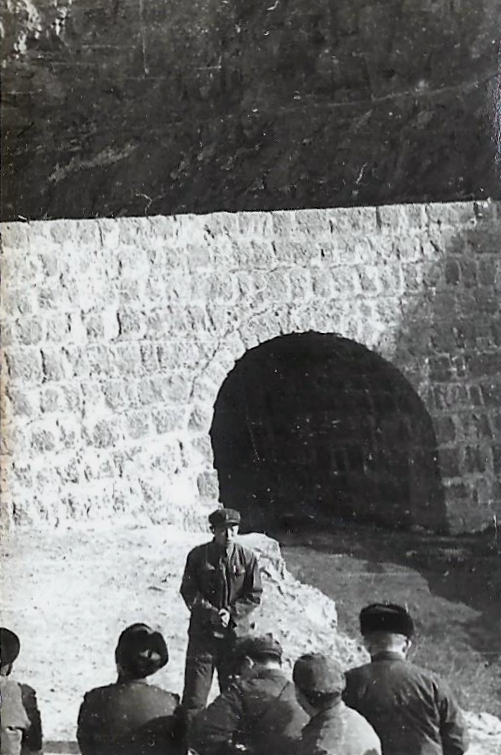

我们在参观途中处处可以看到这项工程而且办法多种:第一种是筑坝改河(宽改窄)。如县办界改河造地工程是全县向穷山恶水进军的第一个战役。在陈永贵同志带领下的1400名员民工,用1年零5个月的时间,筑拦洪大坝3500米(高8米、底宽5米),平滩垫地3000亩。第二种是砌洞改河(上改下)。如李家庄公社石坪大队,从1970年9月开始先后砌涵洞6100米,洞下流水,洞上种田,共扩大耕地面积420亩。

图13、参观石坪大队圈洞改河工程 张建明摄 19750224

图14、石坪大队圈洞改河造良田 张建明作 1976 洪水代代似狂兽,而今乖乖地下流。十里河道圈长洞,生产战备双丰收。

图14、石坪大队圈洞改河造良田 张建明作 1976 洪水代代似狂兽,而今乖乖地下流。十里河道圈长洞,生产战备双丰收。

第三种是劈山改河(弯改直)。如界都公社西固壁大队劈山改河工程,是昔阳县第一个队办工程,原计划7年完成,但由于苦干加巧干(用水冲土),只用了一年零十个月,就在寨岭山上劈开一条420米长、35米高、70米宽的新河道,并在原河滩上筑了一条400米长、14米高、底宽11米的拦河大坝,把松溪河水送入人造河道,空出乱石滚滚的老坟湾,造地600亩。

图15、西固壁大队劈山造田 张建明作 1976 坝外清清长流水,坝内滚滚绿浪翻。劈山改河传捷报,荒滩建成高产田。

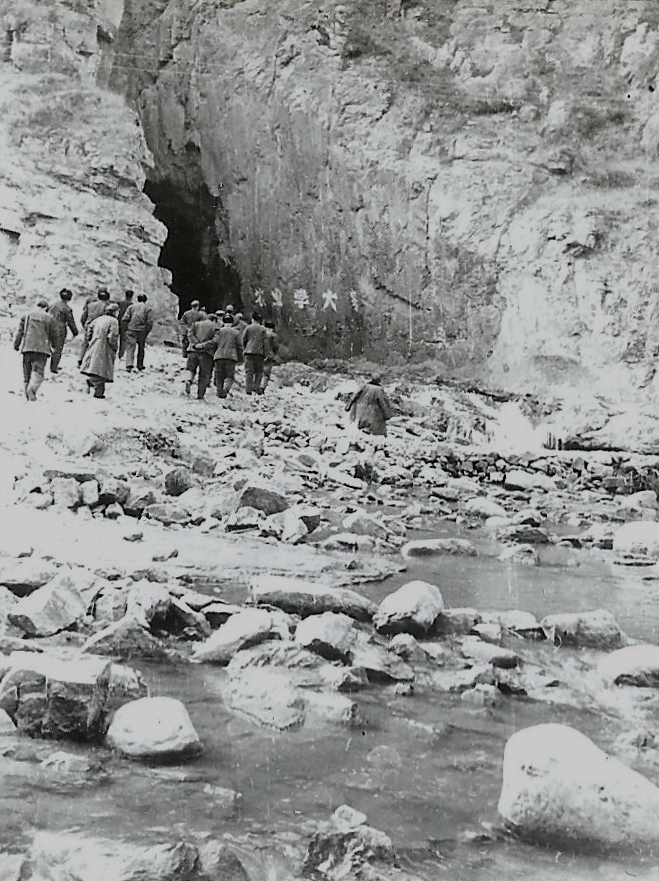

第四种是凿洞改河(明改暗)。如刀把口公社从1970年10月开始,用120人的专业队伍动工在岳水山开凿一个长300米、高10米、宽9米的石洞,并在洞口侧面打了一条长100米,高15米,宽43米的拦洪大坝,让松溪河水改走洞内,空出河滩造地300亩,还在石洞下建了一座240千瓦的水电站。现洞已打通,河水穿山流过。

图16、参观刀把口公社穿山改河工程 张建明摄 19750226

图17、刀把口公社穿山改河 张建明作 1976 当代愚公志满怀,你追我赶学大寨。喝令松溪穿山过,千秋大业我们开。

三是旱地变水田

昔阳县水源缺少,有的地方吃水都很困难,但他们敢想敢干,仅1972年到1973年就修水库121个,截潜流117处,开水渠148公里,修水池161个,建高灌站127处,打水井1647眼,水浇地面积不断增加。

图18、参观李家庄公社“群英水池” 张建明摄 19750227

图19、李家庄公社“群英水池” 张建明作 1976 建池蓄水浇新田,青苗茁壮兆丰年。千载旱区水利化,群英之力胜自然。

大寨公社武家坪大队过去一亩水浇地都没有,在1972年到1974年三年大旱中,他们大抓水利建设,建起了两个高灌站,新修了3个蓄水池,开了2000米盘山水渠,水浇地面积猛增到1100亩。皋落公社皋落大队在三年大旱中挖了26个旱池,修了5个蓄水池,建了5个高灌站,筑了五处截潜流。天大旱,人大干,1974年夺得了粮食亩产808斤的大丰收。我们参观的4个水库就可浇地63000余亩。

图20、参观郭庄水库 张建明摄19760227

图20、参观郭庄水库 张建明摄19760227

图21、县办水峪水库 张建明作 1975 筑坝拦洪修水库,改天换地绘宏图。水利建设打胜仗,昔阳处处有新湖。

四是荒山变绿山

在改河造田、大搞水利的同时,许多社队也开始了绿化荒山的战斗。8年来,全县荒山播种、封山育林27万亩,零星植树1000多万棵。白羊峪公社白羊峪大队森林面积达24000多亩。武家坪、南垴等大队也开始了荒山变果园的战斗。

图22、白羊峪封山造林 张建明作 1975 松柏葱葱绿满山,牧歌声声入云天。农业丰收林畜旺,集体经济大发展。

五是重建大寨田

这在全县是普遍开展的。他们不仅要使坡地变成梯田,而且要建成“三保田”(即保土、保水、保肥),否则不能算“田”。我们在参观途中,经常可以看到“石坝条条到山顶、梯田层层接云天”壮观景象。

图23、参观大寨狼窝掌新田大坝 张建明摄 19750222

图24、大寨虎头山新建梯田 张建明摄 19750222

昔阳人民在重新安排昔阳河山的同时,还以高涨的热情和巨大的努力,在农业机械化的道路上胜利前进。包括拖拉机、汽车、推土机在内的各种农用车辆和机械,1966年前只有21部,现在已经发展到500多部。电动的排灌机械、农产品加工机械和场上作业机械已经发展到3800多部,全县土地的机耕面积已经达到三分之一,场上作业和农副产品加工已经基本实现了机械化和半机械化。有些大队,过去治山治水是靠“镢头加筐篮,车推加人担”,如今是炸药加推土机了。

(二)革命贡献年年多

种田为革命,增产为贡献。这种爱国家、爱集体的共产主义风格遍及昔阳全县。8年来,他们以气壮山河的斗争,改造了大自然,改造了旧农业,产量年年增,贡献年年多。

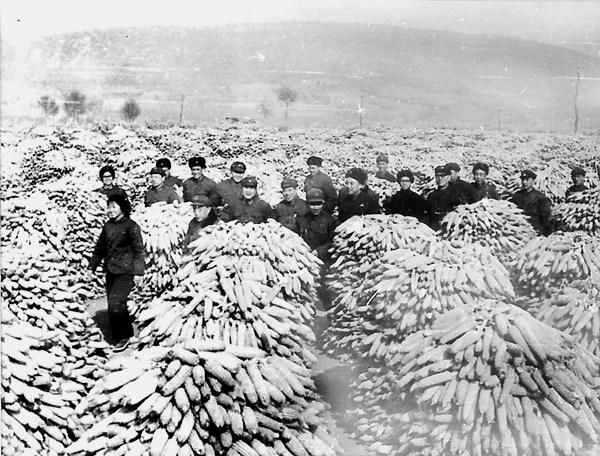

大寨大队在解放初期的1945年,亩产只有100多斤。1953年是合作化头一年,亩产上了250斤。公社化的头一年,1958年亩产量又上到了540斤,过了“黄河”。1964年,是毛主席发出“农业学大寨”伟大号召的头一年,亩产达到809斤,过了“长江”。1966年,亩产量又上到820斤。1971年是北方地区农业合作化会议后的头一年,全队平均亩产跨过了千斤大关。特别是合作化后的前20年中,他们遇到过大洪灾、大风灾、大雹灾,但七灾八灾灾不了他们走社会主义道路的决心,灾不了他们坚持革命的意志,也就灾不了他们的庄稼。近三年又遇到了大旱灾,但他们又以“从来没有见过的大干,战胜从来没有见过的大旱,夺取了从来没有见过的大丰收”。1972年亩产947斤,1973年亩产1026斤。

随着生产的迅速发展,大寨对国家的贡献越来越大。1953年他们售粮45000斤,1958年售粮上升到19万斤,1959年以后每年售粮都在24万斤以上。1972年是个大灾年,但灾年大丰收,灾年大贡献,售粮40万斤,创造了历史最高水平。

昔阳县的增产与贡献情况如何呢?县委副书记王金籽同志在2月19日“群英会”上的报告说:“根本没有必要同28年前的旧社会相比,因为那是不值一提的。1966年,全县粮食总产是8千万斤。1967年,开始学大寨,大干社会主义,到1969年就猛增到1亿6000万斤,比1966年翻了一番,亩产也超过了《纲要》。到1971年粮食总产量又上升到2亿3千6百万斤,比六六年翻了两番,平均亩产过了“黄河”。

图25、参观皋落大队丰收玉米场 张建明摄 19750225

这就是三年翻一番、五年翻两番。1972年到1974年三年大旱,史无前例。在旧社会,必然又会出现人相食的惨景。但是用毛泽东思想武装起来的昔阳人民,硬是靠社会主义制度把大旱抗住了,把老天斗败了,实现了陈永贵同志提出的“一年大旱,大干;二年大旱,拼命干;三年大旱,夺高产”的战斗口号,1973年总产达到2亿3千9百万斤,1974年又创造了历史最高水平。8年来,他们对国家的贡献是3亿5千290万斤,平均每年贡献4110万斤,最高水平曾达8千万斤,等于1966年实际售粮的7倍。但是,他们并不以此为满足。他们在8年规划(1973年到1980年)中提出,到1980年粮食总产4亿斤,亩产1100斤,售粮2亿斤(人均千斤)。目前,他们的战斗口号是:“总结前4年,决战第五年,拼命大干超长江!”

(三)人民生活步步高

随着生产的发展、集体经济的壮大,人民的生活发生了很大的变化。

解放前的旧大寨,全村64户人家,4户地主富农就霸占了70%的耕地,48户贫下中农有30来户给地主扛长工、打短工、放牲口,有十几户终年讨吃要饭。“打长工没铺盖,卖儿郎当乞丐,终年还不清财主的债,有女不嫁穷大寨。”这首民谣,真实地道出了当年大寨穷苦农民的悲惨生活。1945年解放以后,大寨人的穷苦日子才熬到了头,大寨的穷历史也写到了头。20多年以来,他们坚持斗争,赢得了天变、地变、产量变。过去大寨大部分是土窑洞砖瓦房很少,石窑洞也只有几眼。1963年大洪灾,百分之97%的房窑被冲毁。大寨人以自力更生、艰苦奋斗的革命精神重建家园,新修石窑洞220眼,瓦房530间,村庄面貌焕然一新,家家住上新窑新房,电灯照明,自来水,社员平均口粮500斤以上,每个劳动日价值1元5角,家家有存款。户户有余粮。

图26、参观大寨新窑洞 张建明摄 19750222

大寨文化教育也有了很大变化。大队有托儿所、幼儿园、九年制学校、卫生所、还有政治夜校。近年来,他们在大批旧文化的同时,逐步组成10支建设新文化的骨干队伍,包括理论队伍、戏曲队伍、创作队伍、音乐队伍、美术队伍、电影幻灯队伍、图书管理队伍、墙报队伍、编辑队伍、体育锻炼队伍、歌咏队伍等,建设新文化的群众活动蓬勃开展。

昔阳学大寨八年,人民的生活普遍有了很大提高。

一是物质生活日益提高。

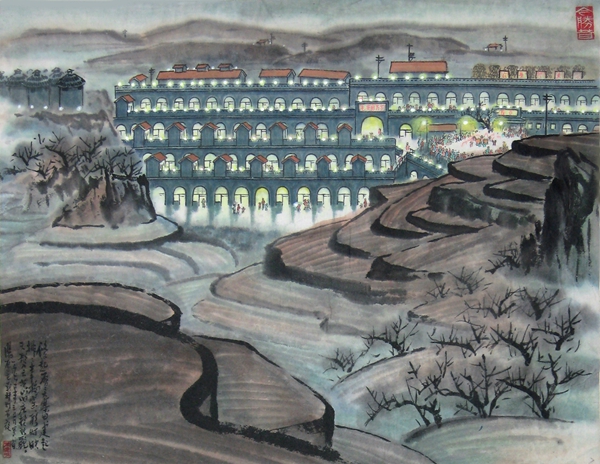

我们参观中感受最深的是,到处呈现一派社会主义新农村的景象:很多地方都在砌新窑、盖新房;全县411个大队有200多个大队农村面貌有了很大变化,40多个大队全部变样;90%以上通了电, 40%以上的大队吃上了自来水;只有4个大队没有通汽车;很多大队新建的农村还有大礼堂、政治夜校、图书室、露天舞台等设备。

如南垴大队64户人家,散居在海拔1000多米的千石山15个点上,过去是“南担煤,北挑水,磨道里面跑断腿。坐上锅,没有米,要想富裕离这里。”1966年以来,他们穷干苦干,修了一条5里长的盘山公路,架通了高压线,圈下青石窑洞128眼,盖新房31间和二层小楼一座,全大队社员住进了新村。如今是:“马车拉煤到村口,自来水清清到山头。机器磨面隆隆响,电灯照明亮晃晃。”厚庄大队在亩产过千斤的同时,“日战大寨田,夜建新农村”,4年间建石窑洞276眼,钢瓦房317间,全村507人人均居住面积15平方米。

图27、厚庄新村节日之夜 张建明作 1975 穷山旧庄面貌改,新仓新房一排排。

欢庆丰收齐声唱,大寨红花遍地开。

阎庄公社赵庄大队,原来是“山穷地广不出粮,年年还要闹水荒” ,冬吃雪水,夏吃雨水。他们在建设新农村80%的社员住上了新房的同时,铺设铁管40余华里引来了自来水。过去吃“牛马拌汤”的日子一去不复返了。

从全县来说,食粮花钱已无问题,人均口粮由原来的200来斤提高到了520斤;工值由过去的几毛钱(最少的是一毛8分)增加到1元以上。有不少大队,粮款储存很多,即使一年颗粒不收,口粮工资仍可不减。

二是文化生活丰富多彩。8年来,昔阳人民努力用社会主义的新文化占领农村阵地,全县出现了说新书、唱新歌、写新诗、跳新舞、画新画、演新戏的文艺大好形势,差不多每个公社大队都有文艺队伍。仅以我们遇到的夕阳欢庆正月十五为例,五六天中,每天下午,昔阳街头舞台有各公社大队的文艺演出,每晚有灯火游行。

图28、昔阳县城节日街头演出 张建明摄 19750222

最后一天2月23日下午的文艺演出达3个多小时之久。晚上的灯火游行持续2个半小时,参加游行的近万人,其中各种花灯200余种4千盏左右、鼓乐队118个、歌舞队44个、红旗队17个、彩车35辆、大模型95个、各种肩抗标语横幅129条……从当晚我在招待所临街窗户亲自统计的这个数字中即可看出,昔阳人民的文化活动是何等普及、广泛和多彩,也说明昔阳人民有精神、有能力开展这项活动。

图29、昔阳县城节日夜晚灯火游行(天安门模型彩车) 张建明摄 19750222

(四)社会风尚日日新

什么是大寨精神?周总理在三届人大政府工作报告中说:“大寨大队所坚持的政治挂帅、思想领先的原则,自力更生、艰苦奋斗的精神,爱国家、爱集体的共产主义风格,都是值得大大提倡的。”

大寨人站在虎头山,胸怀全世界,是为中国革命和世界革命做出更大贡献。他们在1963年遭受特大洪灾时,坚持三不要(不要救济粮,不要救济款,不要救济物资)和三不少(产量不少,征购不少,口粮不少),这种共产主义精神受到人们的传颂。

毛泽东思想哺育着社会主义的新一代农民,大寨精神正在夕阳县开花结果。

天变,地变,产量变,最重要的是人变。在八年学大寨期间,昔阳人民的革命觉悟更加提高了。我们在参观学习中听到了许多动人的事迹。

图30、县良种繁殖场宣传队为我们演出文艺节目 张建明摄 19750226

比如西固壁大队在1973年大旱中,水源奇缺,吃水也得到外公社去担。后来他们找到一个水源,不仅解决了吃水,而且可以浇地。但他们想到“广积粮”只靠一个大队不行,就主动把这个水源作为与其他兄弟队共同吃水之用,而自己却跑到外地去担水抗旱,硬是把600亩玉米、200亩高粱种上了。

石坪大队74岁的老大娘翟国亮,在她们大队砌涵洞时,也带着十几个老大娘去工地。她说:干社会主义,我们“不能添斤,也要添两”,坚持铲土一冬天,后来得了肝炎仍然带病干活。队干部知道后硬把她送进医院,出院后,她仍然上地,说:我活一天,就要为社会主义干一天。在整党建党时她光荣地加入了中国共产党。

昔阳妇女过去很少下地,一是她们自己不愿出工,二是男劳力怕她们把工分挣走了,而不让她们出工。在学大寨运动中,妇女们从为国家多做贡献、为集体增加收入出发,坚持和男劳力一样干。如南垴大队搬山造平原,主要力量就是靠妇女。在不少大队,妇女出工达到60%以上,充分发挥了“半边天”的作用。另外,她们破旧俗、立新风,结婚不讲排场,死人不大办丧事,在昔阳也蔚然成风。如皋落公社女青年,赵怀娥被选进党总支委员后,办自己的婚事时坚持不要彩礼、不停劳动、不收婚礼、不看日子、不穿新衣、不要别人陪送,担着一担新筐篮,拿着一把新钢锨,一个人走到了婆家,当日就同队里的妇女们一起垫猪圈了。

注:此为1975年3月5日个人整理的《赴大寨昔阳参观学习汇报参考提纲》打印原件的前两部分(以后部分略去),除偶有删改外,皆照原稿抄发。

图31、宣讲文稿打印件

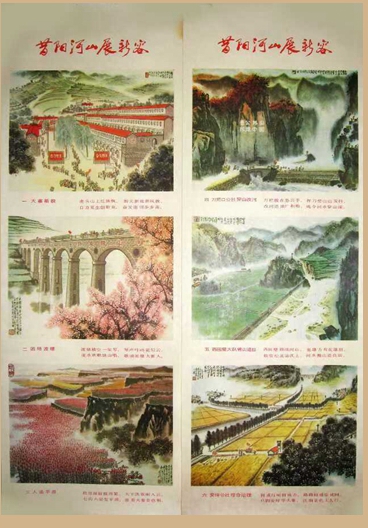

图32、1976年北京荣宝斋出版的木板水印绫裱立轴(2)、高档贺年卡(2)和天津人美出版的年画四条屏

图32、1976年北京荣宝斋出版的木板水印绫裱立轴(2)、高档贺年卡(2)和天津人美出版的年画四条屏

图33、张建明在昔阳县厚庄写生 19750228