博尔赫斯说:“如果有天堂,一定是一个图书馆的模样。”所以,当我和同学们今天共同坐在这里,谈论如何读书、如何写作,以及分享生命里读书写作的那些事,是何其有幸。

当我第一次走进威海职业学院,我很惊讶,有一条河流从我们的校园中穿延而过。水是生命的追逐之地。我们都知道,凡是有水的地方,这个地方就有了它的灵气。而尤为难得的是,在威职校园中蜿蜒流淌的不是河水,而是海水,我想,这就比较独特了,一个大学就有了它的文化、它的灵性了,这是学校的地理环境。我又想到了文化环境。如果我们向学校的东北方向望去,有一个叫陶家夼的地方。1962年,峻青作为记者来到威海陶家夼采访,看到当地葡萄丰收的景象,深受感动,写下了著名的散文《秋色赋》。在这篇散文中,峻青详细描述了陶家夼的美丽风光和村民们高尚的品德,不仅描写了自然风光,更歌颂了人们在困难中展现出的不屈精神和集体主义的胜利。这篇散文于1962年10月2日在威海创作完成,并于10月22日在《人民日报》上发表,成为中国人民在经历三年的自然灾害后,鼓舞中国人民不畏困苦,战胜困难的一篇战斗檄文。 如果我们向南看,在文登市城区东侧峰山脚下的文山,那里有秦始皇东巡时广召文人而聚开筑的“召文台”,胶东文脉也因此佳话而千古流光;而如果我们向西看,离这里五六十里地的地方,那里是乳山籍小说家《山菊花》的作者冯德英文学纪念馆;再向西在胶东这百八十里的方圆之地,文学大家如群星荟萃,耳熟能详,数不胜数:杨朔、峻青、邓刚、毕淑敏、尤凤伟、张炜、矫健。诺贝尔文学奖的莫言也曾经在龙口当兵,并在胶东这块文的宝地,开始他的文学创作之旅。所以胶东半岛自古就是文人墨客的聚集之地,它不仅是文化的高地,也是文学的高地,散文写作的高地。

如果我们向南看,在文登市城区东侧峰山脚下的文山,那里有秦始皇东巡时广召文人而聚开筑的“召文台”,胶东文脉也因此佳话而千古流光;而如果我们向西看,离这里五六十里地的地方,那里是乳山籍小说家《山菊花》的作者冯德英文学纪念馆;再向西在胶东这百八十里的方圆之地,文学大家如群星荟萃,耳熟能详,数不胜数:杨朔、峻青、邓刚、毕淑敏、尤凤伟、张炜、矫健。诺贝尔文学奖的莫言也曾经在龙口当兵,并在胶东这块文的宝地,开始他的文学创作之旅。所以胶东半岛自古就是文人墨客的聚集之地,它不仅是文化的高地,也是文学的高地,散文写作的高地。

一、少壮不努力,老大徒伤悲——从乐府诗《长歌行》说起

今天在这里讨论读书的话题,我们不妨先从汉乐府的一首诗《长歌行》说起:

长歌行

汉乐府(两汉)

青青园中葵,朝露待日晞。

阳春布德泽,万物生光辉。

常恐秋节至,焜黄华叶衰。

百川东到海,何时复西归?

少壮不努力,老大徒伤悲!

这首诗出自汉《乐府诗集》,作者磋谈人生,先从园中葵写起,这在写法上被称为“托物起兴”,即“先言他物以引起所咏之辞也”。作者前四句,写的都是自然界,只有最后一句“少壮不努力,老大徒伤悲”从对宇宙的探寻,转入到对人生价值的思考。作者的整个推理过程,在诗句里没有表现出来,但我们沿着诗人的思维,可以补充出诗人未尽的言与义:自然界的万事万物,只要有阳光雨露,自然会有春华秋实。但是我们人呢,人却不同,不经过一番努力是达不到成功的。从这个意义上说,我认为,这不仅是一首哲理诗,也是一首劝读诗。所以,当很多场合在探讨该不该读书时,我都认为这是一个假命题。在读书上,人一定要有觉悟。少壮不努力,老大徒伤悲,年轻时不付出,中年肯定有危机,中年有危机,年老了肯定要悲伤的。这只会说明:你今天的危机是昨天的不努力造成的。因此,你能说选择不重要吗?努力不重要吗?读书不重要吗?而这首诗能够穿越时空两千多年长盛不衰,仿佛就是来告诫今天的我们的。

记得少年时,曾经有一本《我要读书》的书,高玉宝即是书的作者。高玉宝,也是书中的主人公,在那万恶的旧社会,作者喊出了“我要读书”的哭喊,震动了我少年的心灵,久久挥之不去。 上初中时,有一天,父亲在我的读书笔记上写下:勤学似春起之苗,不见其增,日有所长;辍学如磨刀之石,不见其损,日有所亏。其字面背后的意思,让我读了又读,成为催我发奋读书的动力。

上初中时,有一天,父亲在我的读书笔记上写下:勤学似春起之苗,不见其增,日有所长;辍学如磨刀之石,不见其损,日有所亏。其字面背后的意思,让我读了又读,成为催我发奋读书的动力。

尔后,当我十六岁,考上文登师范学校,我又将宋代著名诗人尤袤的“饥读之以当肉;寒读之以当裘;孤寂而读之,以当友朋;幽忧而读之,以当金石琴瑟也”当作我人生学习旅途上的座右铭。在人生的道路上,无论是成功还是落寞之时,我都把这句年轻时写在笔记本上的话,念念于心,成为人生向上攀登的一种力量。

当今的世界,处于全球的不确定性背景之中。气候危机、区域战争、基因战、芯片战争、AI时代的快速到来,影响全球不确定性的因素快速攀升。尤其是身处数字网络化的时代,每天只要我们一睁开眼睛,数万篇的文章、信息、资讯便会潮水般地向我们涌来。人类正在面临从没有过的信息过载:知识有直接知识和间接知识。我们人类可能会面临过多的间接知识,这些来自网络上的暗知识、间接知识质量参差不齐,需要批判性思维来筛选和验证,确保其准确性和适用性。这可能导致直接经验的忽视,从而影响对知识的深刻理解和实际应用。

因此,多读书,读一流的好书,就会让我们站在巨人的肩膀上去看世界。中国散文学会会长叶梅在她的文章《文学课》一文中写到了读书,她这样写道:读书的好处很多,最令人心动的感觉是相会,无论何时何地,只要翻开书本,就会找一个新的世界,遇到一个或一群心灵相通的朋友,你与他们共同漫游,倾听他们的娓娓细语,与他们一起共悲欢。总之,你不再是一个孤独烦恼的人,不再是一个浮躁或空虚的人,你的灵魂在无数个神奇的世界里遨游。因而在我看来,读书的快乐是平生所尝到的最大快乐。

1998年,我三十岁正值而立之年,到区图书馆任馆长,在那里,我首个进行了山东省公共图书馆的免费借阅和开放。为了激发市民的读书热潮,我以图书馆的宣传栏为阵地,写了一篇《跟毛主席学读书》的文章,在报刊发表。在这里,我用一篇读书心得总结我对读书的认识和体会,今附录如下:

跟毛主席学读书

关于读书,古今中外,连篇累牍的文章、书籍,可谓多矣!一些著作等身的教授、历史名流开出的读书篇目也不少,但很多人还是觉得很茫然,茫茫书海如何只取一瓢饮?

因为,在现实生活中,我们看到一些读书人:一是读书太空泛。读完一本书,不知所云。二是读书不知目的。如果说现在有一颗子弹,是瞄准一只鸟将其击落,还是对着一群鸟放一枪,惊飞所有的鸟呢?众所周知,目标越明确,命中率就越高。读书也是如此,不仅要根据个人实际情况学会泛读,而且在泛读的基础上,提纲挈领,综合归纳,进行精读、专读,从而提高读书效率,提升阅读效果。三是读书效率低下,费效比高。岂不知,世上没有免费的午餐,不仅借书买书有成本,读书也要一定的时间和生命成本。这样折算下来,如果你的读书费用是5,读书收益是2,费效比太高,也是一种虚掷生命的浪费。

古人云:“取法乎上,得乎中,取法乎中,得乎下。”如果我们没有一个良好的读书理念和读书示范,就达不到一个理想的读书效果。这正如英国的一句谚语:在没有确定方向之前,所有吹来的风都是逆风。

因此,读书绝不是随手扯来,泛泛而读的。术有专攻,相对于我们有限的时间来说,探寻一个好的读书方式、读书方法 能够起到事半功倍的效果。因此,当我们站在二十一世纪的山脚,回眸已渐渐远去的二十世纪,我们的记忆之中始终也抹不掉一个从韶山冲撑着油纸伞走出来的读书人的身影,他就是毛泽东——一个当代读书人的学习典范。

《红星照耀中国》的作者埃德加·斯诺,在书中是这样评论新中国的缔造者毛泽东的:“毛主席是新中国的一个缩影——集导师、政治家、策略家、哲人、诗人、国家英雄、家长和历史上最伟大的解放者,对于中国人民来说 他融合了孙子、老子、卢梭、马克思和如来佛于一身。”毛泽东之所以成为一位历史的伟人,时代的巨人,一个重要原因,就是他爱读书,会读书,生命不息,读书不止。“知识就是力量”,在他身上得到了最为真实的体现。

毛泽东从青少年时期起,就奋发踔厉,刻苦读书。他千方百计地找书、读书,因为他懂得“万里之程,一步所积;千尺之帛,一丝所积”。要成就大事业,首先从读书始。无论是在风华正茂的学生时代,或是在戎马倥偬的战争岁月,以及日理万机的建设时期,他总是如饥似渴地寻求新知,孜孜不倦地勤奋读书。即使病魔缠身躺在病榻上,他仍以惊人的毅力,坚持读书。自己读不了,他就要身边的卫士给他念书,直到生命的最后一息。“饭可一日不吃,觉可一日不睡,书不可以一日不读”。这就是一生只出访过苏联,却胸怀百川、傲视群雄的伟人毛泽东,一个一计既出,常常令“美帝国主义”心惊肉跳、夜不安寐的诗人毛泽东。无论是读经、读史,还是学文学工 毛泽东时刻注重将知识转化为实践,把中国革命的实践与马克思主义理论相结合,从而在地球的东方诞生了一条伟大的红色巨龙。这在近代二十世纪,是一个戛戛独造,是中华民族英才辈出的历史缩影。

毛泽东或许是青少年时期受益于老师徐特立的教诲:“不动笔墨不读书。”因此,他读过的各种书籍,总是划满了不同颜色的杠杠圈圈,写有各种各样的读书批语、批注。这些杠圈与批语,无疑记载了毛泽东多思善疑的超凡悟性,也记录了他废寝忘食、殚精竭虑的特点。

毛泽东读书还有一个特点,那就是他不死读书、读死书。在他读书的大千世界里,他总是喜欢联系实际,活学活用,计谋百出,带着问题去读书,去撷取那美丽的知识之果。

毛泽东的读书生活对我们后人来说,可以说是一座采之不尽、取之不竭的人生富矿。他的读书志向、读书精神、读书态度、读书方法,可以说是开一代学习新风,为我们树立了光辉的学习榜样。这就是一代书生毛泽东给我们的启示,那么就让我们永远铭记他,学习他吧!

2001年7月

毛泽东是一个伟人,最大的嗜好是读书,他常说:“饭可以一日不吃,觉可以一日不睡,书不可以一日不读。”又说:“一天不读报是缺点,三天不读报是错误。”在我看来,毛泽东是一个伟大的军事家、思想家,也是一个伟大的文学家。他的读书精神、读书方法和读书成效是我们永远学不完的精神财富。

哈耶克曾说:尽管事实本身从来不能告诉我们什么是正确的,但对事实的错误解读却有可能改变事实和我们所生活的环境。

当你看到一个人跑得很快,但缺失一只胳膊,如果你由此就得出结论说,缺只胳膊是他跑得快的原因,这就是哈耶克所说对事实的理解会改变事实本身的含义。

换句话说,读书也是如此。我们可以反问一下自己:没有读书的思想,人类想象的翅膀能飞多远?在读书上,我们一定要回归常识,做正确的事。首先,做正确的事;其次,正确地做事;最后,把事情做正确。因此我们在读书上要做正确的事,正确做事。应该说,作为一个社会人,我们每一个读书人,或多或少都有自己的精神内伤,而读书和写作正是弥合与疗愈的最好方式。你一定要记住:读书是让你学会与人类、与生活同行。正像一首外国歌曲《colors of the wind》中所唱的那样:如果你砍掉枫树,就永远不会知道它会长得多高,也不会听到蓝色月亮下狼的哭嗥!

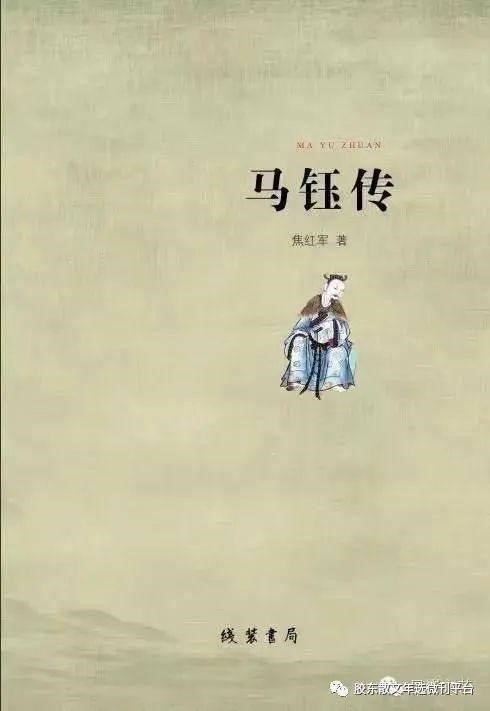

二、在图书馆读书十年,写出了国内第一部反映马钰传真修道的历史人物传记《马钰传》

少年时代,凭着一股热爱和对未来瑰丽的梦想,我选择了读书,在文登师范求学三年的时间里,我开始了写作,数十年过去,我知道了这是一条不怎么好走但也是路的路子。

1999年,我时年三十岁,组织上安排我到图书馆任馆长。在馆长的办公桌上,我写下了“半天当馆,半天读书”的座右铭。

在宣传部工作的第十个年头,我又到了区图书馆任馆长。在图书馆工作期间,我两次把一个县级图书馆带上了“国家一级图书馆”的位置,并且成为全省第一家实行“免费借阅开放”的县级图书馆。随着在一个单位工作时间的加长,在克服了一个个人生的挑战后,我也不可避免地遭遇“中年危机”了。更准确地说是面临着职业中期危机和工作平台危机。2005年,我36岁的那年,我通过了省里“副研究馆员”的高级职称的评审。我总觉得拿这个职称就该更加努力,于是,我有意识地开始了转向全真文化的研究。我写作《马钰传》始于2006年,那一年,因我刚刚通过了省图书馆“副研究馆员”的职称,据说该职称相当于副处级,可惜此副处非彼副处。在我生活的那个小城,说实话,评上这么高的职称,我心里总有一丝羞愧之感。这是在我青春期时也从未感受过的冲动。我是一个从农村里走出来的孩子,也是家族中第一个捧上“铁饭碗”的“公家人”,按照我只读过一个“小中专”的学历,我从未想过今生能评上一个相当于副教授的职称。但是历史好像开了一个玩笑,在我36岁那年,省职高评委通过了我的职称评定。我自知,按照我的年岁、资历和水平,大学里不知有多少人还在讲师一级上转悠呢?更不用说与我经常在文字上相识的北大、清华的一些学者。他们岁数不小,著作等身,可有时后面的简历上,也只是个副教授。虽此副教授非彼副教授,但在一个体制相同的国度,不同的工作领域,职称评比竟存在着如此大的落差,着实令我倍感羞颜。更不用说,在我工作的图书馆界领域,有许多令人景行仰止的高山。国家图书馆任继愈馆长,已年逾八十,仍在著书不辍,一本由北京图书馆出版的《老子绎读》,便是我案头、枕边的常读书(此书,我一下子买了两本以作激励)。我在随笔《全真也是一种力量》中这样写道:

而我等,除了写一些应酬和无关痛痒的文字,顶了个文化人、作家的名号,在人的世界,在名与利的世界里四处游走,竟“身无长物”,空耗时间和青春,真是罪过啊!是的,该写点什么,写点有意义的文字了,我在自问。

于是,我开始了历史人物传记全真道士《马钰传》的写作。但是关于马钰的生平历史以及传道修真的资料,实在是太少了。同时,再加上自己本身担负着单位的领导工作,也无法分身拿出更多的时间去外地寻访。怎么办?在困顿中,我在寻找创作的突破点。凭借着自己多年的读书与写作所得,我始终认为:无论世事如何变幻,变化的只是时间,是环境,但是人类的人性之灵,始终不会改变。这也正是写作历史人物传记的绝奥。这正如我们,少年时写的诗和中年后写的散文,其中总是暗合着我们有时不为外人所知的经历。但是只要你有心理顺,顺藤摸瓜,总能找到过去的一些影子,找到那些春花秋月与海上旧梦的。而马钰,作为一个传统诗书文化积淀非常丰厚的先者,他写下的一千多首自述诗、传道诗中,总是会潜藏着一个时间与心态脉络的。应该说,读懂了这一千多首诗,读通了这些诗文,一个人物的成长经历与心路历程,便会在写作者的心目中,昂然而立。马钰的诗为我打开了一扇通往马钰心灵之路的窗口。 马钰传(节选)

马钰传(节选)

好多年了,有一个人的名字,一直镌刻在我的脑海里,在我的灵魂深处飞行。

眯上眼,他那一袭白衣、头戴伞髻、身材微胖、赤脚前行的形象便会浮现在我的眼前。

他的名字叫马钰,八百多年前的马钰。

在《马钰传》的写作上,我下的是笨功夫。自此以后,我就把复印的马钰及全真七子的二千多页诗文,装订成七本集子,随时带在身边,一有空闲,就拿出阅读、思考。我把心潜下去,与祖师王重阳,与大弟子马钰,进行跨时空的心灵对话。我始终相信:变化了的只是时间和环境,但人心与道心不会变。两年多,700个日日夜夜过去了。经过两年多时间的腹稿,我利用二十几天的时间一气呵成,写出8万多字的《马钰传》的第一稿。之后是第二稿、第三稿……许许多多的人为我写作《马钰传》提供了无微不至的帮助。在这里,我真心地感谢并祝福他们。

《马钰传》首先在2007年10月份的《今晨六点》进行了为期三个月的连载,引起了全市的全真文化热,而且获得了2009年的“烟台优秀社会科学成果奖”。《马钰传》作为一部文学作品能够跨学科同时获得社科成果奖,引起全社会的强烈关注,文章的写作意义由此可见一斑,至今这篇8万多字的历史人物传记,还持续受到关注,台湾一个全真团体,在看到我的这篇传记后,专程从台湾来到牟平和昆嵛山进行寻根文化之旅,并在网上讨论。虽然在写作过程中,遭到了很多误解,我的同学就问过我,听说你信佛了,我只能报以无言的回答,孔子说“道不同,不相为谋”。但我无怨无悔,我觉得能为振兴家乡的文化出力,值得。在图书馆工作期间,我结合本职工作,先后创作发表了《有感于两位北大教授的文化渊源》《跟毛主席学读书》《我好必我藏》等散文、随笔20多篇。其中,有三篇被《散文选刊》《新世纪文学选刊》选载。出版了《结庐在人境》散文集,先后获得“山东省文化艺术成果奖”和“烟台文艺创作奖”。

英国作家弗雷娅·斯塔克说过一句话:“一旦你去过这个地方,写完这个地方之后,不管你和它之间相隔多少山脊、河流和炙烤的土路,从此以后,它永远是你的一部分。”《马钰传》即是。

三、“水道青虎山村王小波知青故居”的挂牌及《沿着王小波走过的道路》文章采访的过程

牟平的历史久远。距今约5000前,牟平城区的大窑蛤堆顶遗址就已经有了史前人类活动的遗迹,同样在距今约4000年前,离城区七里之遥的照格庄遗址具有典型胶东岳石文化特征,这是牟平悠久的历史、适宜人类居住的生活环境的最好例证。

胶东自古就是莱夷、嵎夷的发源地,《禹贡九州图》中说:莱夷之东有嵎夷。据记载,文化街道的嵎岬河村就是以嵎夷而得名。嵎夷女人从事蚕桑耕织,男人骁勇善战,战斗英雄杨子荣就出生在嵎岬河村。可以看出,人杰地灵,英雄的诞生也绝不是没有出处。如果我们再由此打开思路思考我们牟平的一些文化现象,就会有所发现。俗话说,一方水土养一方人。比如:北斗七星是我们北方最重要的星象之一,那么,八百多年以前,全真七子在昆嵛山的横空出世,领风气之先,是一种文化上的巧合还是必然呢,这对于我们从事文化写作的人来说,都会引发一种地方文化上有形和无形上的思考。

天下名山被“道”占。牟平境内,南有被道教誉为“仙山之祖”的昆嵛山,全真文化在这里发源,全真七子在这里走向全国;北有秦始皇牧马的皇家养马岛。牟平有“南山北海”之称,南山北海话牟平,牟平的文化也因此得以在这里起源:山海文化、仙道文化、红色文化、旅游文化、企业家文化、家庭文化,绚丽交织,丰富多彩,光彩夺目。如何让这些文化,走出历史的烟蔼,从无形变有形,从有名变知名,成为我思考的一个新的文化写作课题。

2011年,牟平成立了区作家协会,我当选为首届作家协会主席。除了一个牌子,无房无资金无知名度的“三无”。怎么办?我一直在思考着写作的创新和办会的突破。一天,一个干过乡镇报道员的文友来找我,他谈到北京曾经有一个作家在水道的姥姥家插过队,名字叫王小波。我半信半疑,迷糊了老半天。因为之前,我看过王小波的小说《战福》,我第一感觉他笔下的风物描写和人物对话,就是胶东的,但具体和胶东的联系,那就不知晓了。我曾经想过去公安户籍查询,也曾经想过去联系王小波的亲人问询。据说,王小波有一个姐姐和姐夫就在烟台大马路居住。在这里,我要感谢一个叫大雁的朋友,她在水道干宣传委员,我找到她,和她说了一下情况,她很快就给我回复:水道青虎山老书记正是接待知青王小波落户青虎山的第一人。

于是,我们组织作家协会几名会员,对水道青虎山村老书记进行了独家采访。老书记当时已届古稀之年,老伴患病,我们驱车找到他的时候,他在一个建筑队看场子,生活非常不易。一开始,老书记因为涉及家庭琐事的缘故,并不愿意接受采访和回忆。我们先后两次登门拜访,动之以情,以诚心感动了老书记,老书记又回到了早已不在村里居住的老屋,接受了采访。因为老书记年事已高,有的事情和时间点都已经记得不是很清楚,根据老书记断断续续的回忆和叙述,我们从抢先挖掘和保护王小波知青故居为视角和出发点,与报纸、电视台合作,联合进行采访活动,取得了丰富的效果。这样的采访活动是保护性也是抢救性的。我利用二十几天的时间,写出了8千多字的纪实散文《沿着王小波走过的道路》,相继在《齐鲁晚报》《烟台日报》等各级媒体发表,揭开了知青作家王小波早年在母亲故乡落户的帷幕。

当时,王小波在云南西双版纳插队患病回京,落户无着,成为“黑户”。为了孩子的未来,为了孩子的命运,可以说,这是王小波母亲宋华,一个教育部高级知识分子给予孩子最难也是最高的抉择。故乡牟平最终以包容和无私的胸怀,接纳了一个远在京城故乡赤子的人生之难。在水道镇党委书记李春建和镇长丁波的大力支持下,2012年9月,水道青虎山知青作家王小波故居顺利挂牌。烟台日报派出《今晨六点》的年轻记者进行了连续重磅采访,相继以《王小波故居挂牌了》《青虎山家家有王小波》为题,无偿拿出五个版面进行了连续报道,同时,《今晨六点》也配发了纪念王小波的文章。活动之后,余音不止,我们聘请知名雕塑家,推出了王小波纪念雕塑,举办了各种征文活动,至今仍是轰动文化圈的一大盛事。现在回头来看,时不我待,一切关键在做,保护和挖掘王小波故居的文化活动是多么的恰逢其时与占据先机。2012年,《沿着王小波走过的道路》一文,入选《2012中国最美散文》。曾经有一个朋友问过我,这么多版面,你花了多少广告费?我想到了杜牧的一首诗句:借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。有了好酒、好的品牌力,卖酒还愁巷子深吗?谁说文学不是生产力?这不是最好的证明嘛!

四、写作始于描摹,终于创造。散文写作的方向就是反散文写作

四、写作始于描摹,终于创造。散文写作的方向就是反散文写作

《马钰传》这本书是我写作生涯中最重要的一本书。它不仅影响了我的三十岁的青春,影响了我的中年,甚至影响了我的下半生。在我看来,所有的前人的创造性研究都是“无中生有”,假设这种“有”是先验性的,那么所有的后人、所有的创作者,都是集合一切的精力、智慧和创造,利用考证、文本、文字、说唱、舞蹈、美术等一切艺术的形式,最终生成“有”,即将“无”从无边的黑暗之中剥离出来,形成一种边界,这将是一种艺术的戛戛创造性,是一种新生命的诞生,而并非当今我们看到的一些研究,他们不是“有生于无”,而是有生于“外”,除了旁征博引之外,他们做的仅仅是知识的叠加。

在这部书里,我第一次以马钰流传的两千多首诗歌、师徒语录、史料记载和文献断章作为研究内容,将“文史互证”的概念,即用文学作品阐述历史知识,用历史知识解说文学作品,引入我的文学创作当中。在这部书里,我把传主马钰作为显性的写作的主角,而深层次的创作则是把“三教合一、全其本真”的全真思想贯穿于全书内容和始终,使其本书具有了一定的学术价值和思想深度。

沿着这种思考的道路,我开始了散文的创作。因为在很长的一段时间里,我一直在主编一本地域性的文学杂志,每天收到的各种稿件最少也在四五十件,尤其是散文创作如火如荼,这让我既看到胶东地域丰茂的散文写作,同时也感受到现代的某些散文写作只有爱情、展示、独白、爱恨,没有怜悯和同情。散文写作的好处就是让你照见自己。写作始于描摹,终于创造。散文写作的方向就是反散文写作。大家可以回忆和观察一下,那些传世的、屡印不衰的经典散文,都是以其首发的思想性、原创性思维和经典作品在图书馆的借阅量,为考核指标而成为经典的依据的。是什么让它们穿越了时空,成为一代又一代读者的精神选择?大师福克纳说,是永恒的“关爱、荣誉、怜悯、尊严、同情和牺牲”,他对年轻作家说:“占据他创作室全部空间的只应是心灵深处亘古至今的真情实感、爱情、荣誉、同情、自豪、怜悯之心和牺牲精神,少了这些永恒的真情实感和普遍真理,任何作品必然是昙花一现,难以久存。”

散文写作里其实藏有“一个大写的人”,散文上下贯串着顶天立地大写的人格。散文家普遍有对人性、自由、平等的追求与理解;他们迸发出文化的芳香和知识的时代气息,令暗香浮动;散文家身上有涌动的创造精神、不败的生命力,即使虽败犹荣,他们的人生本身就是一篇历时代变迁而形成的华丽篇章。

张中行新中国成立后多年一直在潜心编辑一本佛刊,这也是他《顺生论》能够影响世人的思想铺垫;

季羡林的《糖史》能够无中生有,横空出世,这也是得益于他的十年留德研究梵文、吐火罗文的化育;

女作家杨绛在《将饮茶》一文中写道:“盛衰的交替,财物的聚散,也就是那么一刹那间,我算是亲眼看见了。”

仅此一句,已经点醒了世上万千的梦中人。这就是一个散文家的德行,也可以说是能耐。

散文里要藏有一个人的语言。如今,整个世界不缺语言,缺少言语。广告语、流行语、网络语言大行其道,古老的语言已经被严重稀释,现代的媒介能够让语言的传播一秒千里。语言的稀缺性让语言重回言语的轨道。因此,散文家如果没有思想,写出来的只是文字的罗列,其面目可憎。好的散文写作在散文之外,好的散文家是生活家、玩家、学问家、思想家的集大成之作。

这是我的一个散文观。这些年,拉拉杂杂,于东游西荡中写下一些被风吹干的文字,计有:

写于隐士居书斋的《北大三老的旷世爱情》(2010)

写于知青王小波水道青虎山村故居的《沿着王小波走过的道路》

(2012)

写于工商联大寺巷的长篇散文连载《冰心与烟台》

写于北京行的《站在院子里的鲁迅》(2018)

写于全国媒体烟台葡萄酒产区采风的《烟台葡萄酒的三种味道》(2016)

写于日照刘勰散文季的《初光之城》(2020)

写于孙秉伟青岛作品研讨会的《相见不如怀念》(2021)

写于龙口文化书院的《下丁家精神与张炜的文学星座》(2021)

写于中国作家网全国内刊出版年会的《栾川老君山札记》(2023)

……

四、本来我只想寻找一片树叶,岁月却给了我一片森林——《跃动的半岛》获得第十届冰心散文奖唯一的散文理论奖

十年一觉扬州梦,文章不写半句空。是为无题之题。儒家做加法,道家做减法。为道之要在减,减之又减,以至于无为。

从2018年退休至今,我一直在做减法。因此,谢绝了很多无端的关注、讲座、吃吃喝喝,去年又解散了多年的一个文艺群聊,想来,有几年没去原单位了,只是为了不相打扰……

但有一件事,始终在做,这就是在齐鲁晚报·齐鲁壹点胶东散文公众号平台的推出,每天都在推出,八年下来,有近四千篇原创作品了,这还仅仅是散文,心里淡定如老僧,耳边始终有个声音对自己说:老焦,退休了这些年没有白过。多少人退休了,无论权势曾经多高,都寂寂无存。如果这是奖赏,我认为这是人生最好的奖赏。

“十年磨一剑, 霜刃未曾试。”“两句三年得,一吟双泪流。”如果问我此时此刻在想什么,我首先想到的就是这两句诗。这是我在《跃动的半岛——胶东地域散文论稿》获得第十届冰心散文奖唯一的散文理论奖座谈研讨会上的发言。

众所周知:评论的路径、方式、方法有很多,当评论者为了达标、评职、利益、交换等游戏,上天入地、漫无目的胡评海吹的时候,评论对读者不再是引领和鉴赏,而是想通过文字的排列组合与把玩,把人绕晕。其结果是诞生了一大批脱离文本而存在的评论家。近些年,民间散文、地域写作一浪高过一浪,方兴未艾。从这些年从事胶东散文平台的发展以来,我也一直在思考:有没有更好的评论方式、更佳的路途可走?

新时代呼唤新文学。通过十余年的研究和实践探索,一条浅显、蜿蜒的散文小路,隐隐约约地现于目前:这就是以胶东散文作家的作品为个案研究,以胶东散文文学地理为背景、以众多胶东基层散文作者个体为目标的田野式调查研究,这些大概花去了我十几年的时间。有110名作者的作品入选我的研究目录。目前,我们包含烟威青胶东散文作家群省一级会员已达400多人,加入中国散文学会的已达100多人,60多人获得省一级的散文奖,40多人出版了自己的散文专著,200多人的散文作品成功入选各级各类散文选刊。

在这里,我还要强调的是,一个写作者要有独立思考的能力。读书和写作都会加强我们人类的思考。标准答案只会让我们丧失这种思考。作家沈从文在《我的写作与水的关系》文章中写道:“我们实在是很需要作家的。这作家他最先就必是个无迷信的人。他不迷信自己是天才,也不迷信某一种真命天子一个人就可以使民族强大起来。他明白自己在这社会上的关系,在他作品上,他所注意的,必然是对于现状下一切坏处的极端憎恨,而同时还能给读者一个新的人格的自觉。他努力于这种作品产生,就为的是他还明白,只有从这种作品上,方能把自己的力量渗入社会里去!”

2025年1月6日清晨 龙湖匍醍文学工作室

作者简介:焦红军,中国作家协会会员,中国文艺评论家协会会员、中国散文学会理事、山东省写作学会副会长、散文写作与评论委员会主任、《山东写作》副主编、《胶东散文》主编。岀版散文、人物传记、文学评论等个人专著六部,主编各种散文选本、小说、诗歌丛书专著40余部。荣获“冰心散文奖”“刘勰散文奖”“吴伯箫散文奖”“齐鲁散文奖”“烟台文艺奖”等多个奖项。