提起鹳雀楼,自然就会想到王之涣和他的《登鹳雀楼》,如果能够有幸临其地,如其境,找一下当年王之涣登楼的感受,心胸也许会为之一开,那该是多么爽心和惬意,更何况鹳雀楼离我临汾并不算远,三个来小时的车程而已。

慕名已久,却难成行。前几年想去,却一次次说过放过,未能如愿。去年暑天,又与朋友相约一睹鹳雀楼圣颜,但两次都因旅游团未能成行落了空。越是去不了,便越向往。2024年12月下旬,天气严寒,看到旅游团又有鹳雀楼行程,我们便毅然报了名,不料想组织不成又泡了汤。不甘心,我们再报,终于在12月29日如愿以偿。

鹳雀楼,又名鹳鹊楼,据《清一统志》记载,鹳雀楼的旧址在山西省永济市蒲州(唐时为河中府)西南,黄河中高阜处,时有鹳鹊栖其上,遂名。宋沈括在《梦溪笔谈》记述,“河中府鹳雀楼三层,前瞻中条(山),下瞰大河(黄河)。唐人留诗者甚多。”王之涣的《登鹳雀楼》五绝是千古绝唱。

《蒲州府志》记载:"鹳雀楼旧在城西河洲渚上,周(公元557-571年)宇文护造。"唐朝李瀚有《河中鹳雀楼集序》云:"宇文护镇河外之地,筑为层楼,遐标(高耸)碧空,影倒横流,二百余载,独立乎中州,以其佳气在下,代为胜概(非常好的风景或环境),唐世诸公多有题咏。历宋至金明昌时尚存,有河中府录事李逵书楼额。"

鹳雀楼由于楼体壮观,结构奇巧,加之周围风景秀丽,气候温和,四季分明,唐宋文人学士登楼赏景留下许多不朽诗篇。约704年前后唐朝才子三十五岁的王之涣(绛州人,即今山西运城新绛县)游附近的蒲州,登上鹳雀楼,写下不朽诗篇。

鹳雀楼历经隋、唐、五代、宋、金700余年后,1222年金元光元年,成吉思汗金戈铁马进攻中原,金兵与元兵争夺蒲州,"焚楼、橹,火照城中。"从此,鹳雀楼毁于战火,仅存故基。

明初时故址尚存,后因黄河水泛滥,河道摆动频繁,其故址随之难以寻觅。人们只得以蒲州西城楼当作"鹳雀楼"。

直到1997年12月,国家、省、地方各拿1/3投资,仿唐四檐三层复建,2002年9月26日,新鹳雀楼落成并开始接待游人。

天不亮,我们就踏上了行程。接近中午,坐南朝北根基敦厚雄伟壮观的鹳雀楼终于从心里跃出,高高矗立在我们面前。

车停在广阔的名楼浏览区边,本就昂首云天的鹳雀楼在鹳影湖桥和基座多层台阶托举下如鹳雀伸展脖颈直插云霄,耸入天际。我们无心留恋碧波荡漾的鹳影湖,直接攀爬鹳影湖桥,登上宽广的唐韵广场,高高在上古风古韵的鹳雀楼雄立眼前。

鹳雀楼,外观四檐三层,内分六层,总高73.9米,总建筑面积33206平方米,是现存最大的仿唐建筑,在建筑形制上充分体现了唐代规模宏大、规划严整、木建筑技术成熟、砖石增多的繁盛气象。

雄立于永济蒲州的鹳雀楼,高台重檐,黑瓦朱楹,占河山之胜,据柳林之秀,在唐宋时期就被誉为中州大地的登高胜地。

越过广场继续攀登基座台阶,步入鹳雀楼门殿,乘电梯直达鹳雀楼6层,极目千里,找寻王之涣登楼的感受。

鹳雀楼立晋望秦,西滨黄河,与陕西省大荔县、合阳县隔河相望;独立于中州,前瞻中条山秀,与芮城县接壤;东邻运城市;北接临猗县。下瞰大河奔流,紫气度关而西入,黄河触华而东汇,龙踞虎视,下临八州,居运城盆地西南角,晋、秦、豫"黄河金三角"区域中心,是山西省的南大门,吸引着历代名流登临作赋。

鹳雀楼上向西远眺,黄河如带,奔腾咆哮,由北向南。近处黄河风情园里蒲州风情园、黄河风情馆和柳园,散逸楼下,休闲自在。向北眺望,鹳影湖、唐韵广场,远近错落,高低有致,视野无极。向东看去,中条山脉绵延向北,横卧云端,苍山苍林自然景观,吉祥如意湖和鹳雀宛,一览无余。南面蒲津康乐园、唐代马球场和日潭戏水园仍有游客阖家追逐,纵情嬉戏。四野广厦林立,车水马龙;麦苗养精,果树蓄锐,万物藏势,待春峥嵘。

唐代诗人王之涣"白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。"开笔写景,动画展现,虚实贯通,遥望一轮落日向着楼前一望无际、连绵起伏的群山西沉,在视野的尽头冉冉而没,天空景,远方景,西望景,尽收笔底。目送流经楼前下方的黄河,奔腾咆哮,滚滚而来,又在远处折而向东,流归大海。由地面望到天边,由近看到远望,由西到东,两句十个字把上下远近东西的景物统统包容,眼前景与意中景由实转虚,缩万里于咫尺,使咫尺有万里之势,景象壮阔,气势雄浑,使画面宽广而辽远,令人心胸为之顿开。这和他《凉州词》“黄河远上白云间”由近及远眺望黄河的感受一样神思飞越,气象开阔。不同的是观察角度正好相反,“黄河远上白云间”抓住自下(游)向上(游),汹涌澎湃,波浪滔滔的黄河像一条丝带迤逦飞上云端,而这句是自上而下的目送。后两句写意,景入理势,看似登楼的过程,实则蕴含向上进取的精神、高瞻远瞩的胸襟、站得高才能看得远的哲理,把哲理与景物、情势溶化得天衣无缝。诗人受大自然震撼的心灵,悟出的是朴素而深刻的哲理,催人抛弃固步自封的浅见陋识,登高放眼,不断拓出愈益美好的崭新境界。并且全诗对仗,正名对公正又厚重有力,景象雄大;流水对不露痕迹,自然天成。

贵州师范学院教授周复纲说,这首诗具有超越时空的力量,这种力量是美和哲理的统一,是客观与主观的和谐,是伟大的艺术再现和创造。

试想,如果王之涣不是“雄心志四海,万里望风尘”,何以会有《登鹳雀楼》的博大和雄浑?就像毛主席,如果没有胸怀天下的宏图大志,也不会有《沁园春.雪》的豪情奔放。所以,写作技巧只是艺术修养,胸有百万雄兵,才能运筹帷幄之中,才能笔底生花。

王之涣挥毫泼墨的铜像跟前,游客争相合影留念,脸上洋溢的全是倾倒和感佩。我也更觉视野开阔,心胸豁达。

若是王之涣现在重登鹳雀楼,看到祖国山河壮丽,日新月异,登月潜海,繁荣昌盛,家乡新貌,景象万千,也许这位先贤会有更阔达的胸襟和更出彩的诗章光耀中华,添彩世界……

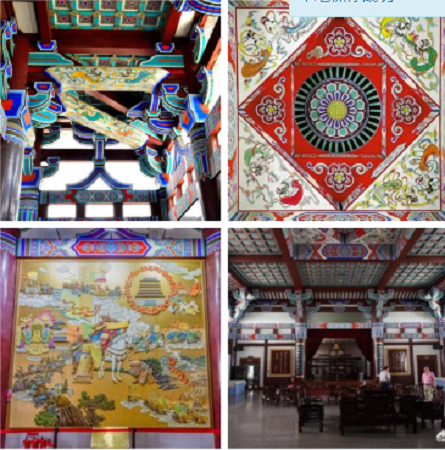

带着王之涣的胸襟和感受,我们随讲解员边下楼边参观了五到一层的旷世盛荣、黄土风韵、亘古文明、悠远流长(华夏根祖文化)、千古绝唱和大唐蒲州盛景的景观,体验到盛唐的氛围和华夏文明。"宇文护戍边筑楼""王之涣旗亭画壁诗名扬""毛泽东主席手书登楼诗""江泽民总书记三题鹳雀楼"等名人佳话,更让人感受到鹳雀楼光彩照人,油漆彩画更显鹳雀楼古典风雅。

鹳雀楼,成就了王之涣,王之涣也成就了鹳雀楼,就像王勃与滕王阁、李白与黄鹤楼、范仲淹与岳阳楼一样,文学与名楼,密不可分,紧密相连。楼阁即使风化,文人墨客和他们的文化宝藏也会千古不朽,永世流传,激励后人不断奋进。

鹳雀楼,王之涣,我捧着名楼和圣贤与朋友们凯旋。