尊敬的邳州市相关领导,亲爱的“云台寺排”英雄部队的战友们:

大家好!

我是叶征,是1969年入伍的老兵。退下来后,跟罗援等同志一起创作了《百面战旗红》大型纪实文学作品。因为里面包含了“云台寺排”的内容,这次应邀来作个发言,把我们创作《云台之上战旗扬》过程和体会,和大家分享一下。

邳州是个英雄辈出的地方,自古以来很多历史名人和传奇故事都出自这里。我们在创作中,就看到据说二郎神杨戬、门神尉迟恭、诗仙李白都来过邳州,当然有的是神话传说。而东吴皇帝孙权就不是传说了,他是如假包换的邳州人,那个时候还叫下邳。毛主席说:“俱往矣,数风流人物,还看今朝。”在我的心中,就认“云台寺排”,它在邳州岔河镇一战成名,是我们邳州的骄傲和一张英雄名片。当然,后来淮海战役,邳州也是主战场,譬如碾庄血战。陈毅元帅说,淮海战役的胜利,是人民群众用支前小车推出来的,邳州人民劳苦功高。长话短说,下面我介绍两个方面的问题。

一、《云台之上战旗扬》的创作起因和过程

“云台寺排”不是很好写,因为资料太少。我们着手创作时,就看到班长刘来臣28发子弹击毙23个敌人的事迹,其他就没有什么了。甚至连云台寺在哪都找不到,全国叫云台寺的庙宇还真不少,中原有,四川也有,汉光武帝刘秀还有个云台28将的传说。当时也不方便去部队打搅,因为手续很复杂,我虽然是沈阳军区的老人,对原坦克3师也比较熟悉,但还是不便去打扰。如果早遇到在座几位小伙子,可能迫不及待就请教了,当时真憋够呛。

憋也得写,资料少就到处找,最后形成今天这个故事。故事首先在银河悦读网刊出,又在《人民周刊》发表,反应还不错。部队来的小伙子们如果有什么补充,请不吝赐教,以后结集出版时还能改进去。

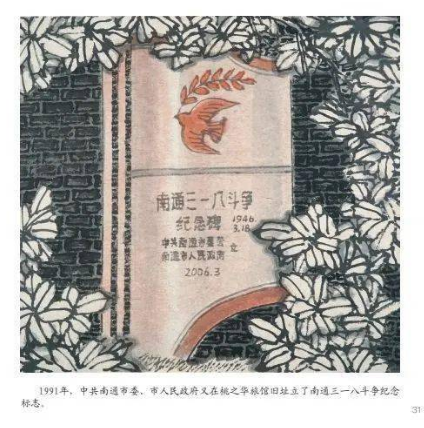

通过反复认证,比对各种资料,我们认定“云台寺排”的作战地点就在邳州岔河镇的“云台寺”附近,当时部队番号是滨海警备旅3营7连3排。他们奉命在建制内阻击气焰嚣张的国民党军队,经过一昼夜浴血奋战,以少抗多,击溃敌军一个连,毙敌120余人,所以被授予“云台寺排”荣誉称号。时间是1946年9月。

当时的作战背景是:抗战胜利后,全国人民“要求和平,反对内战”呼声高涨,但蓄谋重建独裁统治的蒋介石却背道而驰,在美国支持下,不断制造摩擦,积极准备内战。

1946年初,蒋介石集团在制造了震惊全国的“南通惨案”,应该离邳州也不是很远。当时1000多名爱国青年学生高呼“要求民主、反对独裁”的口号,走上街头递交和平请愿书。国民党特务却将学生领导人孙平天、顾迅逸、郑英年、孙日新、钱素凡等逮捕,秘密杀害,残忍抛尸长江。

6月26日,蒋介石在全国人民反对下,公然扯下所有伪装,悍然发动全面内战,扬言半月内消灭共产党。

由于我苏中、苏北解放区毗邻南京,成为国民党军首当其冲的攻击目标。在国民党反动派眼里,这就是卧榻之侧,绝不容许他人鼾睡。

怀着消灭华东解放军、占领华东地区的险恶用心,8月28日,蒋介石下令全部美械装备的国民党军31个旅共30万人,分多路气势汹汹向晋冀鲁豫和豫北大举进犯,同时以21个旅出击胶济路和台枣路,妄图钳击我军主力于山东定陶、曹县一带。一时间战云密布,解放区烽火连天。8月22日至25日,国民党飞机5次轰炸东台县城,炸死79人,炸伤多人,炸毁房屋1500多间。29日,国民党军队占领宿城及泗宿北部地区。

紧随国民党军队联合“清剿”的,是保安队和青年军等地方恶势力,他们沆瀣一气,对解放区民众疯狂抢掠,奸淫烧杀,大搞反攻倒算,使刚从日寇铁蹄下挣脱出来的苏中以北地区再遭涂炭。仅宿迁逃亡地主组织的还乡队,就杀害干部及群众476人,烧毁民房1866间,抢走粮食82.40万斤。

为夺取华东战场主动权,扭转不利于我的严峻形势,我党及时调整斗争策略,实行“积极防御”战略方针。8月29日,中共中央和中央军委致电华东野战军陈毅司令员:“山东及华东全党全军,必须大量歼灭王耀武、薛岳、汤恩伯之正规军,方能解决问题。形势迫在眉睫,中央指示调兵北进增援,以创造运动中歼灭敌人的机会。”

华东军区我广大指战员,早就受够了国民党军不断制造摩擦的卑劣行径,只是为顾全大局,才一直隐忍。现在中央明确要大量歼敌,苏中部队顿时摩拳擦掌,决心大干一场。尽管我军装备不如人,但有党的领导,有解放区民众的支持,士气十分高昂。

本着不打无准备、无把握之仗的我军一贯原则,华东野战军决定派出一支部队前出至江苏徐州邳县一带,监视并阻击国民党军队北上进攻我解放区,为我大部队迎敌争取时间、创造机会。

派哪支部队去,野司首长间存在不同意见。当时苏中、苏北一带,经多年抗日战争洗礼,新四军、八路军发展很快,有一定实力。

来华东还不到一年的陈毅司令员,主张把任务赋予正在苏北进行百日练兵的滨海军区警备旅,理由这是支当地子弟兵部队,具有地利与人和的优势,主要是部队离得也比较近。但个别领导和野司机关同志却心存担心。

为什么担心呢?说白了就是这支部队不是主力。按照八路军老习惯,成立一个军区,就要组建一支警备旅。警备旅通常由地方民兵武装改编而成,既作为预备部队,也兼任军区保安职能,战斗力相对较弱。由于滨海军区整编不久,警备旅刚由当地民众抗日自卫军和冀中军分区北上挺进支队突击合成,人员新,装备差,缺员较多,虽然进行了突击训练,但无论是战斗装备,还是战斗经验,都与主力部队存在较大差距。

有人嘀咕,说陈老总岁数大了,不了解情况,要是打不好就麻烦了。陈毅司令员力排众议,坚持了自己的决定。他认为国民党发动内战短短两个月,给苏中百姓带来了巨大的人间灾难。这一桩桩暴行、一笔笔血债,早令滨苏中子弟兵义愤填膺,积极求战。故而陈毅认为,有这样基础的部队错不了。

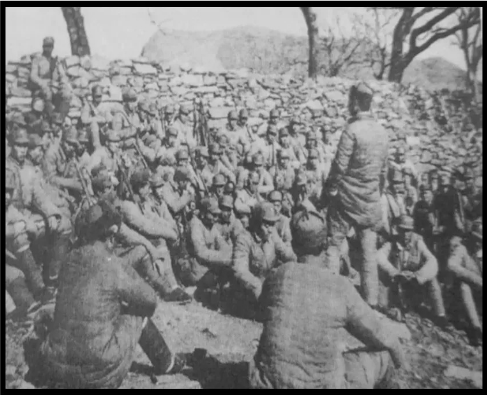

行动前夕,陈毅司令员专门来到滨海警备旅,给这些不久前还是民兵老百姓的新战士鼓劲动员。当着旅领导的面,一口气提出了“在强敌面前,要面向战场实际,不讳言困难,调动和利用一切有利因素,把握战机,下定决心,不惜任何代价,守住临沂南大门,配合苏北宿迁战役的胜利完成”的要求。这还留有电报为证。

9月10日傍晚,滨海警备旅从宿迁出发,沿运河北岸风雨兼程。由于地形谙熟、加上当地民众倾力配合和保障,天亮前便到了位于苏、鲁两省交界处的徐州邳县岔河镇。

7大队3营7连3排的防御阵地位于云台寺附近,战士们抓紧修筑工事,构建阵地。其间,不断有当地老乡冒险前来通报敌人位置,形势很紧张。

不久,国民党军一支先头部队就朝着我方阵地摸索过来,接近我前沿工事约30米时,3排官兵突然开火,手榴弹雨点般砸向敌人,打得敌人猝不及防,丢下30余具尸体溃乱奔逃。试探过后,敌人缩了回去,只待天明大战。

三排的班长刘来臣发挥了骨干作用,利用这个机会,手把手教新战士战术要领,要求大家相互配合,杀敌立功,保卫家乡。

天明后,国民党军先是炮击,过后黑压压的敌人向3排阵地涌来,重机枪、轻机枪、卡宾枪、汤姆枪这些美式装备响起来跟刮风似的。

3排战士握着日本“三八大盖儿”和老掉牙的汉阳造等老式步枪,攥着最多10几颗、最少只有几颗金子般珍贵的子弹,只等排长一声令下,为苏中、苏北的父老乡亲报仇。

差不多到了1-20米,排长猛然大吼一声“打!”敌人哗啦啦倒了一大片,其余的扭头逃了回去。

不多久,不甘心的敌人又上来了,3排还是把敌人放到近前打。班长刘来臣运用熟悉地形的便利,打几枪换个地方,弹无虚发。

下午,无计可施的国民党军放弃了从云台寺正面进攻的路径,避开3排阵地,向侧面的1排阵地发起了进攻,妄图从薄弱处突破,实行侧翼卷击。3排迅速做出反应,主动调整部署,与1排通力合作,顽强阻击敌人。

一下午激战,战士们用缴获敌人的枪弹打击敌人,阵地前敌人死伤遍野,自己也在不断减员,最后打得只剩下了10几人,弹药更是所剩无几。

但3排战士并没有被吓倒,从敌人尸体上收集枪支弹药,先后击溃了国民党军四次大的进攻,始终打得敌人丢盔卸甲,不能逾越我军阵地一步。

一昼夜后,滨海警备旅胜利完成了的阻击任务,以少胜多,首战告捷,打乱了国民党军进攻解放区的行动计划和作战部署,用顽强的斗志和过人的智慧证明了这支部队具有非凡的战斗力。

9月12日,由于警备旅成功阻击了徐州进犯之敌,我晋冀鲁豫解放军获得定陶战役胜利。此役,共歼敌4个旅1.7万人,生俘国民党整编第3师中将师长赵锡田。

《解放日报》当日社论指出:“这一胜利,连同中原我军突围的胜利与苏中大捷,对于整个解放区的南线作战,起了扭转局面的重要作用。”

陈毅司令员高兴道:“哪个说我陈毅老了,不能打仗!”

鉴于滨海警备旅7大队3营7连3排在这次战斗中表现尤为突出,以一个排的兵力击溃国民党一个连的反复进攻,共歼敌120余人,战后,被华东军区授予“云台寺排”荣誉称号。

班长刘来臣一人就用28发子弹消灭了23个敌人,被授予“一级战斗英雄”光荣称号。

原本不见经传的滨海警备旅一战成名,令敌人闻之丧胆,让友军望之佩服。“云台寺排”的英勇事迹,则不胫而走,一传十,十传百,迅速传遍了整个华东解放区。

1947年2月,“云台寺排”随滨海警备旅从地方部队改编为华东野战军第3纵队9师,升格为一等一的主力部队,先后征战于宿北、鲁南、淮海、开封、渡江、舟山、抗美援朝等国内外各大战场,先后涌现出“开封战斗模范班”和“开封政绩模范班”等先进集体。如今,“云台寺排”的光荣战旗仍在质量建军的征途上高高飘扬。

二、《百面战旗红》的创作起因和过程

这是我要介绍的另一个情况。《云台之上战旗扬》是《百面战旗红》中一篇故事,也就是百分之一的内容。《百面战旗红》是什么?是一部大型纪实文学著作,百万字的巨制,由罗援领衔创作。这部红色故事集是怎么来的呢?我和大家讲讲。

2009年,新中国六十周年《百面战旗红》大庆前夕,身为第十一届全国政协委员的罗援,郑重提交了一份《在游行的行列中增加一个老兵方队和战旗方队》的政协提案。不久,上级回复,提案被国家采纳了。

随后,2009年国庆阅兵、2015年世界反法西斯战争胜利纪念日阅兵和2019年国庆阅兵,老兵方队、战旗方队分别向全国人民亮相。当身着戎装、佩戴着功勋章的老英雄们精神矍铄地乘坐着数十辆彩车通过天安门广场,当战旗方队引领钢铁洪流滚滚而来时,天安门广场沸腾了!

坐在观礼台的罗援部长不禁热泪盈眶,他和嘉宾们不约而同站起身来,立正,敬礼,向老英雄们、向英雄的战旗致以崇高的敬意!同时又萌发了写好战旗故事的想法。

2021年初,罗援找到我说:“一起把百面战旗的故事写出来吧,这是今生最后一个心愿。”我们共事多年、相互了解、同样一生从戎,当然一拍即合。我们一致认为这是义不容辞的责任,决心用纪实的严谨态度、文学的表现方法开展创作,讲述战旗故事,传承战旗文化,弘扬战旗精神,留给后人一份厚重的精神财富。

但一部近百万字的巨制,创作难度可想而知。既要有可读性,还要将烟波浩淼的史实查清楚,写明白,来不得半点马虎,这不仅仅是靠拼命就能解决问题的。我们一致认为,如果有个网络平台做支撑,事情就好办多了。于是我们邀请了银河悦读网加入了《百面战旗红》主创团队。这个网站叫银河悦读网,她的创办人是我的老战友,退休前是北京海淀区检察院的副检察长,名叫李玲,是一位酷爱文学、很能干的女同志。

也就是从那时起,《百面战旗红》的“三驾马车”正式跑起来:创意和领衔主编是罗援,总策划兼主笔是我,总召集人是李玲,被誉为“红色网络文学领跑者”的银河悦读网,则成为《百面战旗红》的原创首发平台。关于这次“结缘”,我认为是:“物以类聚,人以群分;不忘初心,牢记使命。三个有情怀的人走到一起,形成了《百面战旗红》的创作核心。”

书名叫什么呢?我提议,就叫《百面战旗红》吧。“战旗”是我军的精神,“红色”是我军的底色。三人一致通过。

罗援提出。要写好百面战旗背后的故事,向魏巍《谁是最可爱的人》的水准看齐,向建军百年献礼。

我们自我解嘲说:“当自己人不在了,《百面战旗红》还会站在书架上。”

栽下梧桐树,引得凤凰来。2021年5月20日《百面战旗红》创作组正式成立,几十位原本素昧平生的志愿者汇集到了一起,为了共同的使命和责任,迅速构成一个精干的创作队伍。他们中,有老军人、老教师、专业作家,还有业余文学创作爱好者,都是自愿参与,不计报酬,共同完成这一跨年、跨域、跨时空的红色公益工程。

罗援对《百面战旗红》创作团队提出的要求是,力图将这部纪实文学作品的思想性、史料性、文学性和可读性融为一体,使它成为一部经典的传世之作,成为全军广大指战员和全国青少年学习传承爱国主义、接受革命英雄主义教育的好教材。

曾有朋友问罗援,“为什么要写《百面战旗红》?”罗将军反问他:“你知道2019年国庆大阅兵时,通过天安门广场的荣誉方队中都有哪些战旗吗?知道这些战旗背后都有哪些故事吗?”对方回答:“不知道。”罗援说:“这就是我们为什么要写《百面战旗红》的初衷。这一百面战旗是我军的根,是我军的魂,记录了我军从无到有、从小到大、由弱到强,由被动挨打到主动提升的苦难辉煌。如果我们这代人都不知道这些战旗的故事,何以教育下一代?我们的下一代又何以教育他们的下一代?长此以往,我军的历史脉络就断代了,我军的光荣传统就失传了。那时‘断代’‘失传’的就不仅是这几面战旗的故事了,而是我们的军魂、国运。”古人曰:“欲灭其国,必先灭其史”。史是具体的,不是虚无的,是由一个又一个感人的故事串联的,是由一个又一个鲜活的英雄演绎的。

写《百面战旗红》的过程,也是我们心灵洗礼的过程,接受战旗文化再教育的过程。几乎每写一面战旗我们都是饱含热泪,啜泣而就。

特别值得骄傲的是,在罗援挂帅带领下,我们夜以继日,精益求精,紧密配合,集体攻关,两年时间,就完成了创作任务,撰写百万字的百面战旗背后的故事。在银河悦读网和《人民周刊》发表后,收到了几百万的阅读量和几十万次网友的点赞和留言,得到有关方面的高度认可。目前,《百面战旗红》书稿仍在审校过程中,计划2027年建军100年前出版。

罗援说得好:“不是我们的毫笔如椽,而是那段历史沉重如山;不是我们的感情似火,而是那些英雄的事迹仍在熊熊燃烧。这是一段惊天地、泣鬼神的历史,这是我们中国共产党人和人民子弟兵引以为荣、值得大书特书的一段历史,是中外绝笔、千古绝唱。别说是这段历史的追述者、目睹者,就算是这段历史的倾听者都会感到自己脱尘逸俗,跟着英雄高大起来。”

罗援振聋发聩的声音代表了我们的心声:“百面战旗曾经在英雄们的手中前赴后继,接力传承。今天,战旗传到了我们手里,责无旁贷,我们必须扛起她、举起她、爱惜她;当我们老了的时候,再也扛不动了,我们也不能松劲,必须把战旗传承下去。这是我们的责任,更是我们的荣光!

最后,我呼吁:不忘战旗的缔造者,当好战旗的承接者。让代表我军战斗精神的英雄战旗高高飘扬、永远飘扬!

谢谢大家!

2024年12月16日