额尔古纳河是中俄之间的界河,蜿蜒九百多公里穿过呼伦贝尔草原进入大兴安岭最后汇入黑龙江。额尔古纳河在草原与森林的结合部上有个很特殊的地方——吉拉林。

蒙古秘史记载吉拉林也称“室韦”,是蒙古族的发源地,成吉思汗这个部落就是从这走出森林进入草原。改革开放后吉拉林小镇发展迅速加之交通方便又与俄罗斯的奥洛契隔河相望,所以这早早地就成了旅游的热门地,吉拉林边防连就坐落在吉拉林小镇边上的一个山坳里。

吉拉林边防连的院子很不错,过去这是管理和负责这一带边防事务的边防总站,院子三面环山,纵深还挺大。里面都是一些木格楞的老房子,也就是外观看起来全是木头垛垒起来的那种房子。

老房子很有特点也很好住,房顶是用斧子劈出来的板子,叫亮板,不能刨,要的就是靠木丝的纹路引流雨水。亮板下面是房顶呈三角形,两边通风,平台上可以放很多东西,诸如山货,皮货等就放在上面。木格楞房子墙体很厚,使得窗台适合养花放花。老房子保暖性很好,建设时取材也相对方便,室内都是地板地,但用的木材也会多一点,这种房子的建筑风格很多欧洲国家都有。因为是林区,那时连队也好,老乡也罢都是靠烧柈子过冬,一个班一个大火墙,全靠烧柈子取暖。打柈子多是在冬季,冰封土冻,木质变脆,砍伐运输都比较方便。而且打的柈子通常要放一年,第二年才能用。虽说取暖的柈子多是白桦等硬杂木,但连队一年也要消耗数千方木头,进入冬季连队几十号人就会上山砍树打柈子,拉回来后用电锯锯开,然后劈开整好晾上。那会连队也很有意思,冬天取暖室内烧柈子二十多度,室外零下三十多度,方便时小战士们背心裤衩皮大衣一裹就冲出去了。

最早接触吉拉林边防连是一九八五年和自治区外办一起搞额尔古纳河的航道勘察,用的是边防部队的十吨自动驳和地方交通的航标船,半个月吃住都在船上。路过吉拉林时第一次进了连队的院子,那次最远过了恩和哈达到了黑龙江的洛古河,返回时穿过达兰鄂罗木河后再上行,在满洲里附近嵯岗上的岸,这在当时算是贯穿了整个额尔古纳河,而在此前因争议地区和水浅的原因额尔古纳河上游的一些河段已经停航很长时间了。

我们那次进入水浅河段后换乘的是203型巡逻艇,那是一种底比较平的船。也是那次往下游走,进了号称“林海孤岛”的伊木河连队,那时这个连队方圆百里没有人烟。连长知道我们要来便提前让战士到河边钓鱼,晚上在连队的煤油灯下是鱼汤就米饭一顿饱餐。第二天早上领队的军分区孟轲副参谋长皱着眉头说胃疼,说是吃高粱米吃的。我说不是米饭吗?他说你吃的也是高粱米,白高粱米,可我竟浑然不觉。可见人要是饿了那就是囫囵吞枣哪顾上品什么味啊。孟副参谋长是这一带有名的“老边防”,后来在军分区任副司令,他也是中方满洲里地区的边界代表,因为资格老,俄方人员对他非常尊敬,后来在处理“平安”事件时他是关键人物之一。

吉拉林边防连是个口岸连队,与俄方的奥洛契哨所隔河相望,正常季节的河面也就一、二百米宽,冬季河道冻后几分钟就能走过去。

团的会谈会晤站就设在村子里,这一带几百公里的边防涉外事务都是由这个会谈会晤站负责,团里有专门的翻译,连队负责派出服务保障人员,有事时连长指导员可以参加。当然凡是出面人员都是要经过批准和备案的,处理边境事务需要时是可以渡河到对方去。俄方在对岸也建有会谈会晤站,中俄双方在处理边界事务时有一套联系制度,一般有事的一方会在指定的位置上升起一面旗帜,另一方见到后就会驾艇过去询问,说完正事就是招待。

我去过俄方奥洛契的会晤站,他们的招待是典型的俄式风味,沙拉、水果、酸黄瓜、香肠、罐头,然后就是奶油、面包。虽说东西一般但酒不少喝。俄方人员通常不劝酒,举杯说两句自己就全喝了,你不喝他也不生气,他们的伏特加酒劲很大但没什么酒香味。有时这类活动不谈正事,就是钓鱼、打乒乓球或是排球、篮球。关系好了他会请你洗桑拿,典型的俄罗斯风格,一间小房子,一堆石头烧得红红的,喷上水,然后用柳条自己抽自己,再用凉水浇自己。俄罗斯人不讲究,有时会直接提出来要一些小东西甚至会问一些诸如夫人不在你怎么办之类的小问题。我们也会问你们怎么办,他们不少人家在欧洲部分,也有随部队住的。他们会很神秘地告诉你,他是有情人的,好几个,大家哈哈大笑,谁也不当真。

双方之间也会有一些争执,那时很多的是因为巡逻艇和越境盗猎的事。按照规定双方巡逻艇接近对方停靠点时应当减速,这是礼貌,也是为了防止浪大使停靠的船艇之间发生碰撞。但双方都有一些特例,有些艇会“兴风作浪”。于是,另一方就会提出抗议,指责对方“掀浪冲击”。这事通常都不算完,肇事巡逻艇的艇号往往被记录在案,对方就会找机会对弱者也就是一些相对较旧的巡逻艇进行报复。由于新艇的性能比较好,航行时可以高速超过前艇,掀起的浪对前艇很有冲击力。这种冲击有时会反复多次,直到对方出来摆手表示“休战”或是“示弱”,关系好了之后这种事就没有了,当然发生的这些事都要到双方的会晤站去解决。解决时唇枪舌剑、互不相让,谈完正事,推杯换盏,吹吹拍拍,完全是另一种状态。

有次俄方提出中方的三匹马不知怎么的跑到了对岸,会谈会晤要交给我方。毕竟是上百米宽的河面啊,正不知如何是好的时候,连队有个战士说,我会水可以过去把马牵回来。结果这小战士还真就在双方人员的众目睽睽下,往返两次凫水把马从河中牵了回来,让俄方人员赞不绝口。

那时我们军分区除了有多个边防团外,还有巡逻艇大队,有三个水兵中队,有四五十艘巡逻艇,也有一部分吨位较大的运输船和交通艇,夏季就配属给边防连进行水上巡逻。

到呼伦贝尔军分区工作后,每年也要下连蹲点,口岸连队往往是重点,那次便选择了到吉拉林边防连去。连队边上有座山,是连队早操锻炼的老地方,看着连队战士噌噌地就上去了,心中不免有点痒痒的。那山二十多年前就上去过,虽然记不清当年是怎么想起来爬的山,只依稀记得那是一个早晨,刚下过一场小雨,空气好像都湿漉漉的,几个人没怎么费劲就到了山顶,往下一看,林区特有的云雾环绕在脚下的半山腰上,透过云雾间隙可以看到连队的院子整整齐齐。再往远看,大兴安岭山峦起伏、山林叠翠,夹在当中的额尔古纳河弯弯曲曲宛如一条带子,河那边那时叫苏联。

有着这美好的记忆,自觉体力还不错便决定再爬这山。刚爬时兴致高、心情好,倒也不觉什么,可慢慢地便觉步履沉重,气喘吁吁了,年龄不饶人呀。速度虽慢,脚步却不想停,毕竟心中不服气。想归想,爬归爬,速度还是不得不慢下来。想想也是,思绪可以自由翱翔,脚步还得踏踏实实,当然走累了不妨回回头。

通常年景,大兴安岭的秋末往往要来一场铺天盖地的大雪,使得这地方一步就跨入了长达七个月的冰雪世界。乍冷后的大兴安岭,皑皑白雪衬着翠绿的青松,路边许多不知名的野花就那样被速冻在雪中,让你感到这花好像在雪中绽放,那真是一种给人无限遐想、又夺人心魄的美。而有几年迟迟不来的大雪给大兴安岭带来的则是另一种美,成熟的美。逐渐降低的温度使得大兴安岭的森林层林尽染,在阳光的照射下,山岭林海一片金黄。银白色的桦木林树干,金黄色的树叶衬着蓝天、白云、阳光,那景色连在大兴安岭生活了多年的人都会忍不住地念叨:好看。

当年林子里的人无意间看到冯小宁拍的电影“紫日”中的秋景时,竟然惊呼:这是哪?眼熟,这是我们这!当看到电影结尾打出的字幕时,人们确信这就是我们这个地方,呼伦贝尔、大兴安岭、莫尔道嘎的森林公园,这公园与一般公园不同,只是在茫茫林海中选一块上百平方公里的林区当公园。人们也许不知道为什么过去只有皇家才能用明黄色,为什么皇家都要以明黄色为尊?但是当你处在这明快的蓝天白云下,处在这松涛林海的秋色中,处在这明亮金黄的世界里,你就会感到,哇,金黄的秋色和黄金一般,颜色、感觉都是那样的美,那样的雍容华贵。

爬了几次山、体力调整过来后,我们几个在连队蹲点的人合计隔一天爬一次山,反正连队四周都是山。和先前爬过的山相比,我们最先爬的那山好像什么也不是了,虽说还不至于有“一览众山小”的感觉,但每爬一段距离、上到一个高度小憩时都免不了扭过头来看看山下的连队,品味着“远近高低各不同”的感觉。认识发展的过程犹如爬山,在不同的高度,不同的角度去观察事物,常常会得出不同的结论,品味人生恐怕就更复杂了。

爬山是锻炼身体、欣赏大自然的一种极好方式,不仅可以观风赏景,呼吸新鲜空气,还可以有机会认识一些“山货”,那次我们就小有斩获。先是在离连队不远的山坡上看到了新鲜的狍子粪,说明不久前狍子还来过这里。过去连队附近经常有一群狍子活动,连队战士常常可以在院子里就看到他们在附近的山上出没,后来不知怎么着就不见了,现在看来它们还在,只是好像有点疏远了我们。紧接着我们看到了一片榛树林,围着这林子大家找到了不少榛子,这对于吃过榛子,没看过榛树林的人来说,还真是一种收获。

闲暇时在连队附近的林子里漫步也是一种享受,临近黄昏,斜阳从白桦林林间穿过,白的树干,渐黄的树叶,一地落叶,余晖一束一束地穿过树林射进来,四周寂然无声,那感觉只能说让心很静,让人很爽。我和边防团刘二明政委背着手沿林子里的小路散步时,有人从后面照了一张相,后来这张照片很长一段时间放在团里的灯箱中,那悠然自得、浪漫怡人的意境确实很美。

吉拉林的老乡家也特别有意思,他们和连队关系很好,连队有客人时也都领过去。说起来那地方是蒙古族的发源地,但现在蒙古族的老乡已经很少了,大部分是华俄后裔,现在称之为俄罗斯族。当年大部分家庭的男方是闯关东的山东人,女方是俄罗斯人,现在都已是第四或第五代了,还是一口挺标准的山东话,但生活习惯是俄罗斯那种的。离开后我曾借开会的机会去过吉拉林,多年前认识的村民“拷花”(俄罗斯族)告诉我说,老熟人走了部队的客人少了,我说你想认识谁?她说部队的领导呗。我说那你就认识一下我边上这个人,他是新上任的边防团团长韩红卫,阴差阳错,多少年后他到我曾经任过职的那个分区当主官了。我退休之后也曾领着我南京的同学们去过吉拉林在“拷花”家吃了一顿饭,热闹也感慨。

转眼间快到“六一”了,边防团的钱荣吉团长来连队,明天他要参加吉拉林小学的一个活动让我也参加,等到了那我才知道他是要给孩子们讲李忠烈士的故事。在李忠的墓前我是浮想联翩,那是八十年代初发生在这儿的“平安”事件,当时新华社报道过。大致是对方武装人员越境过来后双方发生了冲突,李忠是当地的一个老乡,在冲突中牺牲了,对方也有伤亡。十多年过去这事有点淡忘了,但此时站在李忠的墓前往事很快涌上心头。从机关的角度看,我是那次事件开始到结束最直接的全程经办人,从第一次接到电话报告到起草特急电报,再从整理缴获录音机上录下的对话和战场实况录音以及处理双方人员的遗体,还有最后内蒙古自治区人民政府和内蒙古军区联合发的唁电也是我写的,事后对方派直升机到吉拉林处理了后事。那次事情就发生在这个连队的管段,当时连队的一些干部战士参加了那次行动。

时间过得飞快,蹲点时间还没到分区就催着让回去,临走前的晚上出来和武俊亭参谋散步,只见江那边半个天都红了,俄罗斯那边的森林着火了,我们山上的哨兵已经连续观察好几天了。如果这时正好有大风,风会带着火星穿过江面引发我们这边的森林火。说起大兴安岭的火,其实年年有,规模不同而已。巧的是有一年大兴安岭着火,内蒙古森警派副总队长彭宝林率队来呼伦贝尔坐镇指挥灭火,彭总曾是内蒙古军区边防处的处长,那时我是副处长,缘分吧。

内蒙古边防几十年,和很多一线连队打过交道,但接触这个连队超过二十年,这山、这水、这院落还有情感似乎融入了心灵深处,吉拉林这个连队是我接触中苏边境上的第一个连队,说到这想起当年有次去吉拉林下面的奇乾边防连,指导员很热情地给我介绍周围的环境,我笑着问他的岁数?他的回答让我感慨,我第一次来奇乾边防连时他刚出生,时光就是这样飞快,不知不觉奔八而去了。

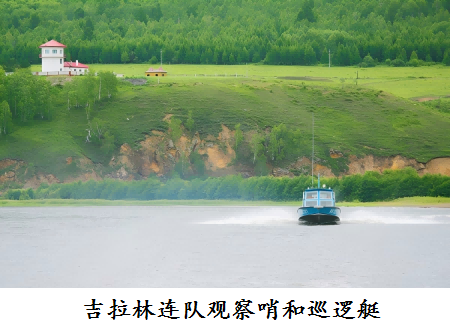

现在吉拉林这地方到了夏天相当热闹,旅游的人络绎不绝,除了一些民族风情的安排,边防连队、巡逻艇、观察哨,还有界碑都是很好的景点,而知晓景点后面的故事可以让厚重的历史走进现实,让鲜活的戍边人物再现视野,让人生更充实,让旅游更精彩,景点更有品位。

烂笔头记下这一段,算是对那个岁月敬献的一条文字哈达吧。