离开满都拉边防连已经四十多年了,可脑海中的老印象还是挥之不去。我在那先当排长后当副指导员,调整前邵体轩团长对我说,也许你不想干政工,可现在没位置,你先干着。我虽然很实在,但也知道能提拔就行,哪还敢挑呢?

满都拉边防连和查干敖包边防连周边的环境差别挺大,那都是草原,这边多丘陵,可有一样相同,就是都有庙。那边叫查干敖包庙,这边叫满都拉,也叫满达庙,蒙古语的意思是“太阳升起的地方”。有庙的地方水质都好,连队种的菜也都比较好。满都拉边防连的边上是苏木所在地,人口比较多,也就比较热闹,最方便的是通班车,一星期两三次,书报信件,人员进出都可以随车来去,还有个商店,可以买到一些日常用品。这在当时的边防一线已经是非常好的条件了。

连队有一个边防会谈会晤室,独立的小院就建在连队的院墙外,里面分为会谈室、中方休息室、蒙方休息室、活动室(有展览橱窗)、餐厅、厨房操作间,还有一些库房。对方有事的时候可以沿指定路线直接越过边境线开车到会谈会晤室来,我们也同样可以沿指定路线直接进入对方境内。连队先后有过几个干部翻译,王百岁、吉日嘎拉等。遇有特殊情况,比如蒙方的会谈会晤车到了会谈会晤室,连队会让事先明确的蒙古族干部或战士先接待一下,要不然人家会在连队的大门口来回转。连队还有一个派出哨所在扎敏绍荣,距离十多公里。满都拉距团部二百四十多公里,全是草原砂石路。距达茂旗所在地百灵庙一百二十公里,向西一百六十公里可以到白云鄂博,当年“草原英雄小姐妹”的那个地方离我们也不远,当然现在满都拉早已是大变样了。

那时的连长叫赵立新,后来当过团长,指导员是那木吉拉,两人都是六八年的兵。说起来也很有意思,我到机关后那木吉拉先给自治区领导当秘书,后到我们处当参谋,我俩又走到了一块。

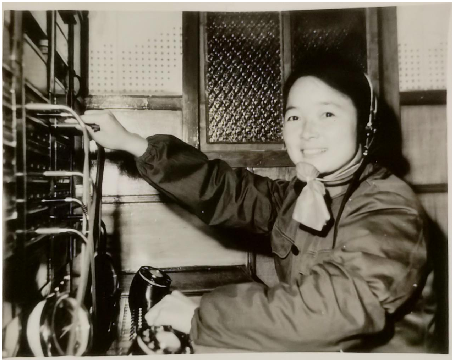

说起满都拉边防连,有几件事始终记忆犹新。一件是连队有个生产点,派了一个战士在那搞生产,连队每年过去一次,每次去时周围的老乡都特别欢迎,希望我们多买他们的鸡蛋,因为平时他们没什么渠道外销鸡蛋。我们那会儿的司务长叫陈子荣,山西人,平时挺仔细,这回到了生产点来了个炒鸡蛋自由,我们连部是用小盆装着的,各班是洗脸盆装炒鸡蛋,全都放开吃。开始时那是真香啊,后来就几乎全都吃得倒了胃口,再下去就不能形容了,多少年过去现在想想还好笑。第二件是吃烤鸭,快到春节了,为了改善伙食,司务长和给养员一块去了北京买了十几只烤鸭回来,可吃的时候犯难了,不知道该怎么吃,于是把烤鸭大块切开,放在锅里像炖烩菜一样乱炖。大伙的评价是:太肥了,瘦肉少,不好吃,北京烤鸭不过如此。别笑话,这是真事,绝无夸大。你说我们土吧,这第三件就显得有点高大上,我们连队的医生,叫化吉荣,河北沧州人,他给人看病非常认真,但经常是文言文式的下医嘱。你肚子疼了,他先不说该怎么办,而是说这是植物神经系统紊乱;你脸红了,他说你毛细血管扩张;他和一个战友比个子,没比过人家,说自己萎缩了,人家说你又不是……这个笑话闹的当时团里都知道。按说他说得都没错,问题是年轻人性子急,你可以直接说怎么办,老说医理,文绉绉地让人着急。更有意思的是你跟他急,他不急,很认真地告诉说确实就是这个问题。第四件也很有意思,我那时正在谈对象,免不了要打电话,因为对象是部队搞通信的,所以打军线电话相对方便点。那时都是明线,要经过好几个总机,都需要人工转接,所以实际也说不了什么。有一次外出不知怎么地聊起这事,那个姓包的家伙说你们打电话我们每次都听,好几个经过的总机都听,有时还是几个人一起听,什么也没听出来。说没办法,就是想听听。其实那头是高手,这点小把戏不算什么。那会儿她是内蒙古军区通信总站长途台台长,全国三八红旗集体,那年内蒙古大庆女兵方队的领队,后来在通信总站一营当过教导员,一营有三个连队。哦,我们两家是世交,父辈都是华野六纵的,这一段必须写上,省得有些人浮想联翩。

在满都拉连队时有一次招待旗里放电影的喝酒也很有意思。那次我外出刚回来,指导员那木吉拉告诉我,旗里放电影的人来了,喝酒时口气太大。指导员是蒙古族,人特别好,性格也很稳,他有点看不下去,便让我想法对付他一下,那我就进去陪两杯呗。这人是老三届的高中生,连放电影带开车是专门走苏木(公社)串嘎查(村)的,因为到哪都是好招待,也就变得有点狂,所以有人戏谑地说:“喝酒前他是草原的,喝完酒草原是他的”。我是初生牛犊不怕虎,更是依令而行。那位老兄喝在兴头上,加之我平常人一个,人家也没把你放在眼里。正在他高谈阔论让我们关心国家大事时,我开始找茬了,说关心得有个范围,你放电影带开车挺好,可是你非要关心我们战士的被子叠得方不方就没必要了吧。人就这样,虽喝多了有时还挺敏感,他说我问你个问题吧,思想从哪来?这高年级的问题就是不一样,我一个初中生不知怎么的却脱口而出,思想从物质中来。他又说物质从哪来?我说你问了一个不该问的问题,一个没有答案的问题。他说有,一下子想不起来。喝酒!这人不耍赖,一大杯下去了。我说我也问你个问题,地球到月亮有多远?他说原来知道,现在想不起来了。喝酒!又是一杯。可刚放下杯他突然说,你说是多少?那会儿我也有点高了,张口便说三十八万公里。他忘了答案没法接下去只好又喝了一杯。那天放电影用的是那种16毫米的放映机,装上一盘放开他就睡,然后再叫再装再放再睡。酒醒之后我有点心虚,赶紧找答案,发现还真差不多。人的思维就这样,有时潜意识会提示点什么,有时干着急,挺熟悉的事就是想不起来。还有在草原上面对“杠精式”的打法只要说不上来,那就是喝酒。很多事就是这样,只有瞬间的选择,哪有盘算的余地。

因为边防会谈会晤室建在我纵深,到满都拉后不久,上面就要求改建,把会谈会晤室建到哨所下面也就是距边境线两三公里的位置上,于是连队大部分人都上了哨所。建那个会谈会晤室时,几乎所有的顶棚线和电源线都是我布设的。

连队上去后我们就得来回跑,一天晚上开北京吉普上去,司机是敖特根,车灯打到前面看见了一群黄羊,大概是车灯的原因,这群黄羊就在车灯前跑,速度不快,距离也就不到二十米。看得我们几个干着急,干脆下去徒步抓,抓来抓去一个没抓着还累得气喘吁吁。我掏出手枪连发数枪,可能是因为夜晚的原因,居然不知打到哪去了?按说我的枪法还可以啊。正纳闷呢,敖特根那有了收获,他躺在地上大喘气时一只黄羊居然走到跟前闻他,他一伸手抓住了一只黄羊腿,可是听到黄羊的惨叫声,又感到毛茸茸的,吓得赶紧松开了手。再想想黄羊不咬人也没见顶人,有什么可怕的,心想这回一定得抓一个。这时小车停在那,车灯雪亮,黄羊还在周围转,他躺在车边的阴暗处,又有一只过来了,看准了机会他一把抓住了一只,再也没松手。可惜关在连队发电房后,这家伙气性大,不吃不喝,几天就走了。说起这个敖特根,后来是白塔机场安检站的站长,一次我陪着南京的同学由呼和浩特飞回去,托运的东西较多,结果想到他,一个电话来了就把这事办妥了。在山上施工时,哨兵告诉说山坡下有个獾子,一帮小兵听了就来劲了聚起来就下去逮獾子。那玩意挺厉害,没法抓,小战士们找来个麻袋把它套进去抓了回来。这时正好团里修理所的刘晓明技师带着团修理车上来了,他立马给焊了一个铁笼子把獾子装了进去,可没几天筷子粗细的铁笼杆就被它给拱开跑了。这个刘技师后来也到机关了,他的爱人是机关门诊部的李凤梅护士。人生啊,就是这样,不知什么时候就又碰到一起了。

因为边境线周边大都是丘陵地,所以那地方盘羊比较多,盘羊上山下山特别敏捷,一般情况下狼也追不上。那时我们的保护意识也比较强,几年时间从未有人打过盘羊。一次乘连队的解放三零大六轮到团里去,那时路况不好,一小时也就跑四十多公里,路上车还出了故障,到团里时已临近傍晚,团里的招待所都住满了,只好去另一个专门用于接待的招待所。但是住那需要找团领导签字,当时的副政委朱洪模具体负责,他签完字后还要找管理股长。

找来找去,夜色中透过一个平房的窗户看见拉西达瓦副参谋长正和几个股长说话,我一着急便闯了进去,刚进去就听有人大喝:干什么的,进来也不报告。发话的是军务股长李密贵,随后又说道:你是干什么的?大概看我这样又说,是司务长还是电台台长?我折腾了一天了还没吃饭,着急找个住的地方还碰上这家伙,更是一肚子火。既然你问我是什么干部,我回答说,军事干部。他又问干什么来了,我说准备回去休假。他说明天先写个检查送军务股然后再走。我退出来时就见副参谋长还有作训股长宋炳田,侦察股杨振洲股长等几个人在一边偷笑。后来宋股长告诉我说,你刚出去我们几个一阵爆笑,把李股长都笑蒙了,他不知道我因五连庙的事那时已是小有名气了。拉西达瓦副参谋长和宋股长暂且不说,那个杨股长也很有意思,他打枪历来不准,可一次上我们哨所连队没车他是坐大拖拉机上去的,路上遇到一群黄羊,他甩手一枪,打倒了一只。到了哨所后他说你们看看我枪法如何,别看打靶回回不及格,拖拉机上打黄羊,还是运动中一枪命中。因为要开通行证,第二天我去了军务股,见了李股长,他说路上注意安全,我说检查还要不要?他连说不要了不要了。有意思是团里的朱洪模副政委后来是军区边防处的处长,我调机关工作就是在他当处长期间。

由于会谈会晤室设在连队,平时就挑一个蒙古族战士负责接待和打扫卫生,团里会定期下发一些招待的烟酒,都是好烟好酒。有茅台、白兰地,有中华烟、牡丹烟等。通常大家都不会动这些烟酒,只有敖兴德副团长来时会特殊一点,他是个老家伙,华北战斗英雄,达斡尔族。不过他要求不高,有普通白酒、咸菜就行。哪能呢,怎么也得搞几个菜。

那会儿边防连队的伙食都挺好,特点就是肉比较多,吃手把肉时连队有个副班长白音门德,经常负责给我挑肉,还拿蒙古刀给拉好。虽然肉多但有些条件一般,连队没有洗漱间,各班宿舍里都有水缸,洗漱都在宿舍里。我在连部的套间里也有一口大水缸,渴了掀起缸盖拿起水瓢咕噜咕噜就是几口,感觉那水凉凉的,甜甜的,所以到现在我还是习惯喝凉水。

我们连队西边是乌珠儿,东边是五花敖包,当年那个连长王金山是个爱马如命的家伙。团里到了一批新疆马,与本地蒙古马相比个头都比较高,体型细溜。王连长听说后悄悄跑到团里,潜入马厩选了一匹,连夜跑回连队,二百公里啊。团里听说后哭笑不得,他却说反正你是要下发的,我只不过是先领了一把。那年头类似这样的新鲜事其实不少,跑长途解放大六轮的驾驶楼里能塞进六个人;巡逻时一帮人看着一只鹰追狐狸,先一个俯冲再一翅膀把狐狸打翻,然后两爪子一扣,鹰嘴上去就结束了;还有连队哨楼的木地板下经常有野兔子出没;夏天连队的小车跑到旗里去,一百多公里买两箱子冰棍,连箱子一块拉回来,吃完再送回去。那时连队有两台小车,一台大车。其中一台是专门的会谈会晤用车,新新的北京吉普,司机叫于朴显,山东荣成人,特犟,和我关系挺好。

说了半天也没说我这个副指导员干得怎么样,这实在是没法说,因为我就是个万金油,连队干部出差,休假等等外出也不少,所以什么活都得干。施工我上去装电路,单兵战术动作我示范,打篮球是领队,司务长鬼头,发票老找我签字,那事本该副连长管,可他有时不在。嗨,人家看得起你,才找你呢。对司务长来说那是手续,对我来说,那是给面子,不签不好,不如痛痛快快地签,看也不看,三两分钟完事。

离开这个连队后因工作原因也回去过几次,一次由呼和浩特出发经由达茂旗到满都拉,路过时同车的老魏想进武装部坐会儿,他跟我是一个团出来的。我不愿意进去,是因为那有好几个我们一个团的,其中就有乌珠儿的连长黑孟克,我们在一个连待过,关键是进去就得喝酒,而且都还挺猛。老魏说出来你就不用管了,路我熟。出来后我躺在后座上昏昏沉沉的,老魏坐在前面带路。都是草原路走得也都对,就是到白彦花时该向东走,他老兄向西了。过了这路口他坐在前面还很认真地解释说,再有一个小时就到了。快到时我起来一看,坏了,错了一百公里,到了乌珠儿西边的一个连队了。这时的老魏虽然板板正正地坐在前面,目光炯炯,但思维有点慢了,这时也反应过来,赶紧到连队加油往东走。这时天色已晚,老魏这会儿厉害了,这家伙是蒙古族,夜暗里他领着车拉荒走,也就是草原上众多自然路他指路,晚上啊,在边境地区,上百公里他居然不带错的。夜里大约一点了才到了我们的老连队,以至于多少年后我们还笑话,两个老边防回自己的连队,居然走错路了。

后来我到呼伦贝尔工作,上任后不久两位主要领导领我去机关串门,见到当时的干部处长王耀明时,他们给人家介绍说这是我们新上任的…。王处长嘻嘻地笑着说,认识认识。岂止是认识,我在满都拉当排长时,王耀明是我手下的班长,一个大屋子里睡觉,只是我是单人床,他们是大通铺,你说这人生多有意思。

到巴彦淖尔工作后恰逢那个连队的一个庆典,王耀明也去了包头当了政治部主任,他们几个让我回去看看,我因工作原因没去。从心里说我更愿意留住印象中的老满都拉边防连,也许这是一种怀旧,但我以为更多的还有缘分。因为没有在边防,在“太阳升起地方”的历练就没有今天,回首过去的几十年,曾经的顶风冒雪早已远去,岁月的酷暑严寒也已淡然,跃然而出的却是那苦日子中的小乐趣,依然津津有味,情意浓浓,栩栩如生。低头细想知道这已是刻在心中的烙印,抬头远望却发现那真的是离不开的缘分。天边夕阳晚霞,心中怡然宁静。