在上海,姐姐的朋友为我接风,请我到大世界吃了一碗汤团。精致的碗,小巧细腻,丝滑软糯的小丸子,芝麻桂花浮其上,醪糟酒香扑鼻,色香味儿,绝了,完胜北京的元宵,只此,可见上海人在吃上的讲究。只可惜这东西对我是茉莉花喂骆驼。望着眼前鳞次栉比的美食排挡和诱人的饭菜,肚子还响,萍水相逢,人家尽了地主之谊,礼到了。我囊中羞涩,不敢穷大方。在南京,因为病,吃什么都没滋味,在上海,汤圆开了胃,却不能尽兴,以至回味至今。

上海人给我最突出的印象是精明、精致、精细、精打细算。比如买菜:讲究新鲜,务实。一根葱、一个鱼头、半颗白菜。北京人卖葱论捆,白菜论车。在接待串联师生的伙食上,甭管你是哪儿来的,全一样。糙米饭限量,菜两盘,您别误会,准确地说是两小蝶,就像北京盛咸菜的两寸小蝶。菜量也就如一汤匙大小,大口吃,一两口的事。我后来吃饭细嚼慢咽的好习惯,都是那时养成的。北方人口重,到了这儿就觉得寡淡,不过刀工细腻,夹一丝洋白菜或萝卜粒吃几口饭得计划,饭后还不自觉地咂咂嘴回味一番,说来也怪,虽然吃不饱但也忍得了,未饱先止,难怪南方人体型好。上海的朋友请客也一样,永远是刚刚好。不像北京人,剩半桌菜那是面子。在微山湖,山东大嫂一盆鱼端上来,可劲儿造,一进江苏,一盘西湖醋鱼,大家都矜持,“温良恭俭让”。

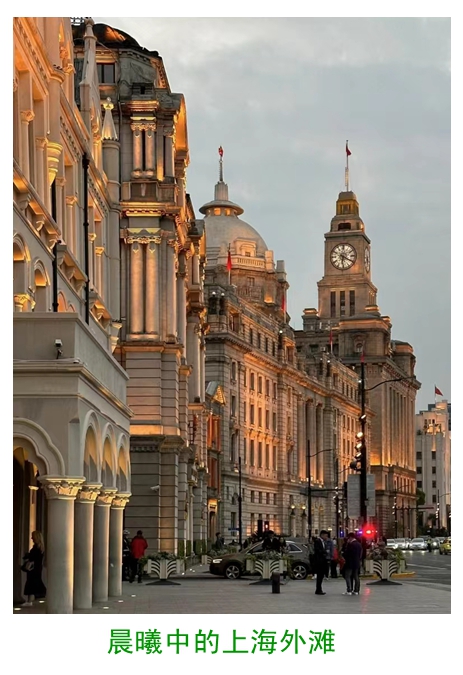

说繁华,上海的南京路为最,它和北京的王府井西单相似,第一百货公司和北京的百货大楼差不多。只有外滩是特色,黄浦江风景绝美,来来往往的各种船只,江岸的西洋楼,别具一格。很容易让人想起这个城市“灯红酒绿,”“十里洋场,”“纸醉金迷,”“冒险家的乐园”的过往。其实,繁华亮丽的背后,上海还有许多狭窄的里弄,还有大量的百姓生活在十分拥挤的空间里,但是不管居住环境多糟糕,走出来,人家的仪表总让你眼前一亮。那时一些北京人白汗衫领子黄了也不洗并不奇怪。上海人不行,一天一换,而且花样翻新,后来才知道那只是在装饰意义上的一条领子。不管怎么说,别人看着精神,自己也靓丽,在经济匮乏的年月,这毕竟是既节约又有面子的“剩余智慧”。

听人说,浦西富浦东穷,我不信,五分钱船票过江,走了二三百米便回头,虽然只是一江之隔,感觉仿佛两重天。返回的船上挤满了小贩,担子里都是蔬菜和水产,他们让我看到了底层劳动者的艰辛。现在的浦东,可了不得,东方明珠塔熠熠闪光,宛若人间天堂。

一个外地人,在这里很容易被甄别,虽然上海人能讲很好的普通话,但他们之间交流,马上切换成方言,这让人别扭,好像你不是自己人,或者是被提防或被排斥的人。我喜欢听上海话,但除了“侬和阿拉”什么也听不懂,这一点与北京大不相同。北京对哪儿的人都包容,不排斥。上海人有原则、讲理、自觉、守规矩。比如出租车绝不乱停,无论有没有人监督,很自觉。等公交车,一个戴红袖标的走来,行礼:“先生,您的烟屁股丢掉啦。”彬彬有礼。我的朋友连忙道歉,赶紧拾起来。然后老老实实地接受罚款,没商量,甭想通融。

在上个世纪六十年代,上海就是全国人心中最具现代感的城市,当然最有代表的就是高楼大厦。记得上中学时,一个年轻漂亮的女老师,曾翻开她的日记本,指着高高的锦江饭店骄傲地说,那是她的家乡。然而,上海让我最喜欢的不是楼,而是“豫园”。我完全想不到在高楼大厦林立的怀抱里,居然藏着一座玲珑锦绣的江南园林。北京不缺园林,但那是皇家的气派,豫园则是原汁原味的私家情调。

豫园是明嘉靖年间四川布政使潘允瑞为他的父亲养老建的,考其源,究其名,还可以上溯到三国,据说是当年吴王孙权为其父孙策别墅的命名。文革,“破四旧”的大旗一挥,多少文化古迹遭劫已难考证。幸运的是这样一座古典园林不但得以保存下来,还对公众开放,这极为难得。

这个园子如今有三十多亩的占地,三穗堂、万花楼、点春堂、全景楼、玉华堂和内园六个景区全开放。可能当时只开放了一部分,以至于很长一段时间我都以为它的面积很小,因为小,让我觉得它玲珑锦绣,奇趣无比。

对于天生喜欢美术的我,在这儿可谓大饱眼福,别的不说,这里的雕刻之美就让你目不暇接,还没进园,满目砖雕就把我吸引住了。门楼正脊灵动活泼的鸱吻、三跳斗拱、额枋通景人物、垂花柱、狮子滚绣球,浮雕、透雕、圆雕,全是雕,这让我如醉如痴。进了门,亭台楼阁馆桥轩,雕艺之美更是无处不在。砖雕、石雕、木雕。从梅兰竹菊,八仙法器,到历史故事让我瞠目结舌。每有花窗我都趴在上面去欣赏漏景带来的奇幻,离去,回望又会为那里的雕花驻足。印象最深的是一个花窗上的梅花与仙鹤,这让我想起和靖先生的故事。和靖就是林逋,他是北宋的一个遁世的隐士,住在杭州西湖的孤山。这个人有点怪,生性淡薄,一生不仕不娶,只在乡间种梅养鹤,故自称以梅为妻,以鹤为子。他二十年不入城,但书法之名远扬。史传他的书艺“超尘拔俗”,当然这只有高人的法眼识得。苏东坡一生清高,看了他的字说:“神清骨冷无由俗。”到了陆游的眼里就更神了,他居然说:“予每见之,方病,不药而医,方饥,不食而饱。”好家伙,和靖先生几个字,竟有这么大的精神力量,真不可思议。这样富含中国文化意蕴美的故事,在这个园子的雕刻中,比比皆是,不胜枚举,只要静下心来,留心观察,确是怡神养心。

园区的划分,有墙分割,白墙起伏如龙行,青瓦为鳞,龙头昂首,吐雾吞云。墙上有门,门形别致,有圆,有瓶、有叶、有葫芦,都有吉祥的寓意。有窗,窗形讲究。有扇、有桃、有书,随你猜想。门和窗都是框,门疏,窗透,框剪美景。引人寻幽探奇。

院子里的建筑让我特别流连,尤其是大屋顶檐头的造型让我痴迷。那斗拱额枋的奇妙组合就能把一个交角翘起来,在京都,皇家殿宇的檐角,不张扬,充满了神圣与庄严,在这里,它可以自由地飞翔,那一条条优美的曲线划破天宇,直指苍穹。在仰山堂,卷雨楼的飞檐斗拱可谓是这种造型美的交响。唐王勃“珠帘暮卷西山雨”的诗意美被物化到极致。我觉得那是对自由的向往,是精神解放的颂歌。

我惦记着点春堂,或许,这个园子现在还开放是因为它,因为这里的曾是小刀会起义的指挥所。

从望花楼向东,过龙墙月门,就可以看见点春堂。它的基座不高,形体巍峨,占地三百平方米,斗拱宏大,出檐深远,堂阔五间。朱红大柱,宽敞轩昂。堂内画栋雕梁,宏丽精致,门和窗扇上都雕着戏曲人物,栩栩如生。大匾上的金字苍劲雄浑。其名源于苏轼的“翠点春妍”。

十九世纪中叶,鸦片战争失败,清廷腐败,民不聊生,洪秀全在广州起义,在南京定都,号称太平天国。小刀会首领刘丽川自福建起兵,一路北上占领上海,成为太平军的一支抗清反帝的力量,虽然斗争只坚持了十七个月,但震动朝野且让洋人丧胆。点春堂就是这场战斗的指挥所。

“点春堂”里很安静,展览着当年的一些遗物,战旗、布告,盔甲、钱币,还有那些无声地闪着寒光的刀剑,它们一起述说着一百年前的那场惨烈的厮杀。望着朱德元帅,郭老当年参观这里的题诗,想起了领袖的名言:“人民,只有人民才是创造世界历史的动力。”

踱出点春堂,对面不远有个小戏台,在这里观景别有情致。仁者乐山,智者乐水,任何一座私家园林,要在有限的空间叠山理水,绝非易事。豫园的设计极为精巧,布局细腻,可谓一绝。小戏台依山临水,半跨池上,一泓碧水,拉开对视空间,石为山骨,沿湖聚散。沿假山放眼,延爽阁掩其间,快楼浮其上,和熙堂稳如磐。登上仰山堂,遥望对面假山上的望江亭,似有人影晃动,据说在那儿,能将黄浦江的美景尽收眼底,这巧妙的借景,把以小见大的造园理念发挥得令人叹服。我正要前往,一块巨大的玲珑剔透的太湖石把我留住。石缘,大概是中国人骨子里的遗传,古往今来,不知多少名人爱石、藏石、集石成癖。米芾不仅见奇石要三拜九叩,,还呼之为“兄弟”、“石丈”。我算不上石癖,也常为美石痴迷。为了一块鸡血石,节衣缩食。我曾亲赴昌化,冒着被决堤的湖水淹没的危险去探访。听人说,眼前这块太湖石叫玉玲珑,是豫园的镇园之宝,江南三大名石之一。太湖石以瘦漏皱透为美,百窍相通。此石之奇在于,如以一香炉置石底,孔孔烟出,以一盂水灌石顶,孔孔泉流,宋徽宗听说了,就把它编入了花纲。据说当年在转运中曾落入黄浦江,也不知耗费了多少人力才重出水面在此安家,让人浮想

园子里人很少,极安静。我沿湖依石而坐,心如秋水。十月中旬,这里已有初秋的意蕴。银杏飞金,丹枫吐艳。古木参天,阳景罕耀,看瘦漏皱透的怪影在绿水中起舞。偶有微风,便有秋叶飘摇,冷不丁落水,吓得红鲤潜形,鲦鱼奔逃,继而又回返争咬,观鱼乐,让我不由得想起两千年前庄子与惠子的“濠梁之辩”。“豫者”愉也,身居闹市,隐于园林,我逃避了斗争,忘情于山水之间,屏蔽了万丈红尘。

世事无常,当年潘允端京试落榜到这里为其父造园,后又赴四川做官,这园子一拖二十多年,及至落成,潘父撒手人寰,并没有如愿颐养天年。四百多年风雨,此园历经磨难,几经沉浮,却依然风韵独存,何也?我想它一定是我们民族在生活审美追求上的极致和典范,小小园林的诗境、画境、意境如此迷人,这样的生境不就是人间的仙境么?这里有太多的民族文化营养,有太深的思想内涵。咫尺之地,再造乾坤,独一无二,精美绝伦。这是一个充满智慧与艺术的建筑奇迹,一砖一瓦都蕴含着深厚的历史底蕴和文化内涵。豫园的美刻在心上,这样的历史瑰宝,看上一眼,在心里永远抹不掉,建筑如是,做人亦然。

时间似乎懂我,静止不动,特别耐心地等着我把那里所有的美好制成一帧帧可以永久回放的底片。

还有一个地方得说,就是上海越剧院学馆。能住这儿真是福气,学馆环境清幽,游廊串联着屋宇,古色古香。我天生对声音敏感,清晨在幽静的游廊闲坐,但闻吴侬软语,却不见有人来,傻呆呆地寻个究竟,在回廊转角,竟与两个妙龄女子撞了个满怀,我还在慌张中,美人笑盈盈而去,瞬间消失,我觉得自己是遇仙了。人间真有如此倾城绝色?敢情学越剧的人这么漂亮。这江南姑娘的确水灵,要是每天能与这样的美女不期而遇多好。晚上先辗转,后来梦见了仙女下凡。醒了才明白那不过是“一枕黄粱”。美梦苦短,不禁怅然。第二天我改变了计划,就在老地方坐着不动,等什么也说不清楚。就在失望和落寞的时候,一种美妙的琴声传来,我立刻寻声而去。

在一个灰砖的二层小楼,地板中央坐着一个美男子,身材伟岸,皮肤白皙,相貌俊朗,气质文雅。声音是从他手里的胡琴中发出的,像是二胡,但比二胡的音色高亢、明亮、穿透力很强,经过请教,我恍然大悟,才知道是高胡。高胡是广东音乐的主奏乐器,音色奇特,摄人心魂,过耳难忘。他打量着我,知道我是北京人。态度特别友好热情,从口音判断,像浙江人,我对江浙人天生敬佩,觉得他们是汉人中的智者。他自言是一个琵琶演员,对此,我深信不疑,他的手很美,十指春葱,又细又长,一看就知道不是妄言,高胡的演奏是极好的佐证,我觉得他很可信,也不客气,说了我爱听的几首曲子,他都以美妙的乐音回应。他的技艺高妙,随心所欲,按揉颤抖,推拉裕如,一时间我听得心花怒放,快乐无比,“如闻仙乐耳暂明”。我毕竟有点二胡的基础,跃跃欲试。接过胡琴,一上手,瞎了,劈劈剌剌,十分刺耳,露怯了。

放下琴,听他夸北京人,进而夸我,我心里很暖,但他不断地盯着我胸前的毛主席像章,我就明白了,心里真舍不得。这时他又说北京人如何大方、仗义,弄得我进退两难。想想人家对我的要求说一不二,就觉得自己太小家子气,拗不过面子,心里一热,忍痛割爱,毕竟那时在北京毛主席像章也是稀罕的礼物。我希望第二天听他演奏“旱天雷”,他很爽快,一口应允。

第二天我兴冲冲如约而至,美男子盘坐如昨,目不旁视, “开始吧”, 我说,充满期待。他没理会,表情冷漠,似乎从没见过我,我再一次提醒,他乜斜着眼睛说:“你是谁?”这句话让我猝不及防,愣了,立刻涨红了脸,说不出一句话来。“一诺千金”,“翻脸翻书”我脑子里很乱。悻悻而退。

我是谁?很多年后我才渐渐想明白,美男子给我上了一课,嘲笑了我在识人上的低能。

我得马上离开上海,不是因为吃不饱,也不是遇到了不顺心的事,而是方便的事。诺大的学馆竟找不到方便的地方,这一点和在北京大不一样。上海是现代和文明的代名词,但有人在里弄自然的小解,我很惊诧,及至自己忍不住,也想入乡随俗,瞅准机会,忽见有人来,赶紧憋住,真难受。

自从踏上串联路,我的生理节奏就乱了,到了上海,控制到了极致。女医生对于我的状况不以为然。我不再想吃饱,而是自动节食,憋了七天,索取了泻药,本来还想去江南造船厂看看万吨水压机,可憋闷和躁动驱使我选择连夜逃出大上海,继续南下。车到鹰潭,药力发作,直奔站台候车室。跑回来,火车正在启动,幸亏我身手矫健,飞身而上。

坏了,我的包呢?刹那间浑身是汗。

2024年6月16日于北京为之斋