我相信,大串连这几个字有不少人听说过,要是见过,少说也得七十多了,如果去过,甭问,那肚子里的故事一定很多。

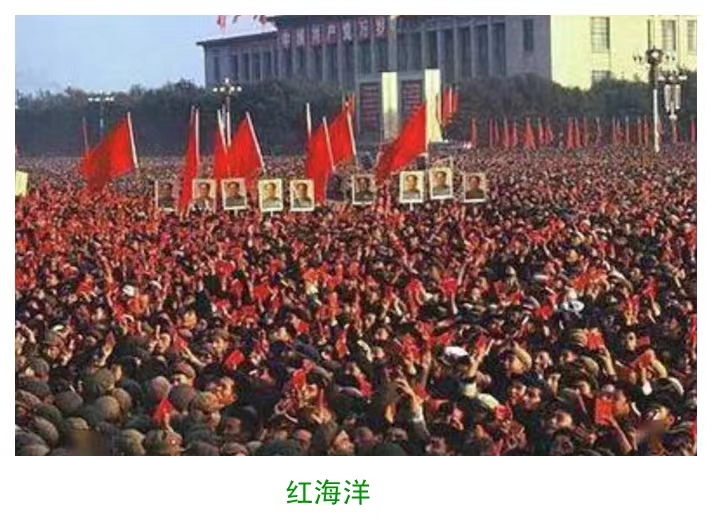

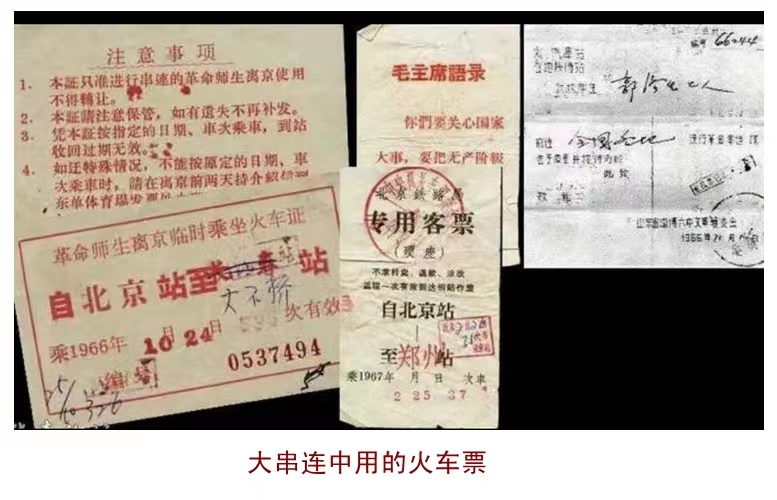

一九六六年六月,《人民日报》的一篇社论《横扫一切牛鬼蛇神》,吹响了一场前所未有的政治运动的号角。工农兵学商闻风而动,一时间,大鸣、大放、大字报、大批判席卷全国。火是北大点的,学生是这场运动的先锋。“造反有理”、“停课闹革命”、“文攻武卫”、“大串联”,革命浪潮风起云涌,汹涌澎湃。千千万万的红卫兵小将从全国各地涌入北京,等待伟大领袖的接见。十月四日,我得到了一张火车票,兴高采烈地从北京站出发,只身南行。

出京的车厢里空空荡荡,虽是硬座,躺着也挺舒坦,第一次乘火车,看哪儿都新鲜。很快,车到天津,门一开,呼啦一下子,人如潮涌,瞬间座位全满,后来的人只好站着。我赶紧起来,迅速占据了一个理想的座位,靠窗,向着车头的方向。列车再次启动,提速,听着那有节奏的铿锵音响,真带劲。打开车窗,迎风高唱。列车风驰电掣,汽笛长鸣,那瞬间的鸣响,震撼着心灵,让人心潮澎湃。交了誓死保卫党中央的血书,没兴趣打派仗,我逃出了那个分裂的集体,一身轻松,开始了逍遥行,心里好爽。

列车在京沪线飞驰,每一次靠站,都有人挤上车来,能站的地方越来越少。忽然,车厢里热闹起来,紧跟着就是欢快的歌唱:“金色的太阳升起在东方,光芒万丈,东风万里,鲜花开放,红旗就像大海洋......”歌声起处,有人翩翩起舞,大眼睛,长辫子,宽袖的连衣裙,外套黑色对襟背心,头戴六角“朵帕”,一看就知道是新疆的维族姑娘。这个民族的热情奔放和大方是汉族学生远远比不上的,甭管到哪儿,有了他们就不寂寞。车厢里都是年轻人,本来就亢奋,所以情绪一下子被点燃起来。南来北往,虽然素不相识,但都一起打着拍子唱,尽管南腔北调,脸上却洋溢的青春的光芒。正当人们沉浸在这种欢乐中时,车在德州停下,又有一拨人涌进来,车厢里开始拥挤,难有立锥之地,车门好不容易才关上。火车启动得有点慢,车厢里的空气中弥漫着扒鸡的味道。咽了咽口水,我摸了摸书包里的火烧,又干又硬,还好,水碗里还有点凉水,就在那种香气的陪伴下狼吞虎咽,然后在单调的车轮和轨道的撞击声中闭上眼。不知过了多久,有人大喊:“黄河!”我赶紧往窗外看,哇!好黄的河水,好壮观的河面啊!车厢里有人起头:“风在吼,马在叫,黄河在咆哮......”有不少人马上跟着唱。其实在黄河大铁桥上,俯瞰母亲河水很平静温柔。从过去书本的知识到眼前的现实还是让人感到无比震撼。

车过济南,天渐渐渐地黑下来,在徐州,车又一次停稳,站上全是人,门不再打开,然而这挡不住人的欲望,有人从车窗钻了进来,然后把“战友”一个个拽进来。男孩子还行,女孩子就费劲,赶上又矮又胖的,里边拉,外边推,有时卡在窗户上,下不去,进不来,连抻带拽,龇牙咧嘴,满脸通红。有人打气:“下定决心,不怕牺牲,排除万难去争取胜利。”精神的鼓励,不可低估,在沙丁鱼罐头般排列的车厢里,人已经难以动弹。但相互都理解,既然为了一个共同的革命目标走到一起来了,就这么挤着,毫无怨言。空气令人窒息,我昏昏欲睡,脑子里很乱,好多画面一股脑儿往里钻。

我们学校的党委书记姓唐,南方人,口音很重,每周末都给我们作形势报告,每次在他开讲之前,我都在台上指挥全校大合唱。大礼堂里两千多人,很有气势。唐书记讲话不用稿,一张日历纸,只有几个字的提纲,便能滔滔不绝,口若悬河地讲上两个钟头。在校园里,他永远是微笑着给学生让路的人。现在,他成了天天戴着白纸糊的尖桶高帽游街的带头人。他拿着锣,弯着腰,一边敲,一边说:“我是反革命,我是......”后面是副校长等一干人鹦鹉学舌。奇怪,平日里那么令人敬重和蔼可亲的人,现在竟然变得如此可悲。

有人告诉我,陶老师从宿舍楼边的大烟筒上跳下来了。我大惊,那么温和柔弱的人,怎么会呢?他的物理课那么幽默,常常让人忍俊不禁。他讲“势能,加速度!”在一个大房顶的斜坡画一块大石头,下面站一个小人,我们一下子就懂了,忘不了。那么黑的夜晚,那么孱弱的身躯,他是怎么有胆量爬到那么高的烟筒顶的?他把自己的“势能,加速度”提到这样的高度,不怕么?大概是怕吓到自己心爱的学生,或是不愿意被发现,所以他选择了向内跳。没想到天佑善良的人,他竟然毫发无损,奇迹般地生还了。原来,那锅炉烧了那么多年,烟灰有一米多厚,始终没清理,加速度遇上了“软着陆”。他从灰里爬出来的样子可想而知,然而这居然成了个别同学的笑料,我的心在哭,这是为什么?

每天晚上,大礼堂都聚集着人,大字报从高高的屋顶垂下来,纸林如幡,有两三层楼高。“罄竹难书”“孰不可忍”“踏上千万只脚,永世不得翻身”,这样的字眼,处处可见,刺目惊心。舞台两侧的竖幅语录特别引人注目,左书:凡是敌人拥护的我们就要反对,凡是敌人反对的我们就要拥护。右书:凡是错误的思想,凡是毒草,凡是牛鬼蛇神,都应该进行批判,绝不能让它们自由泛滥。隶体榜书,美术老师写的,特漂亮。一个最新指示发表,群情振奋,欢呼雀跃,台上的人口中只要有敏感的词出现,台下的人就疯了,跳啊,拍啊,手和脚都木了。

突然台上红光一闪。领头的手冒出血来,然后他把背心脱下来,血书:“誓死保卫党中央、毛主席。”他把校徽别在赤裸的胸膛,宣布将跑着把背心送到人民大会堂。一石激起千层浪,表忠心的机会来了,各班纷纷效仿,不甘人后。我胆小,打针都怕,但看着女同学的名字都排在了我前面,有点耻辱感,闭着眼,用校徽背后的针一用力,行,有血露头,可是只写了一个姓,就再也挤不出来了,我有点后悔,早知道就写一个名也行啊。有人比我聪明,有人血多,也不能借呀,时间不等人,我想到了牙,一闭眼,指尖的血冒了出来,这回用不了了,但手感染了......

有一天正吃晚饭,有人喊:“小平来了!”大家扔下饭碗就往人大的操场跑。又过了几天,有人喊:“周总理来了”大家又跑。操场上人山人海,聚光灯下,舞台亮如白昼......北大出了新大字报,跑!清华晚上有大批判,跑!陈永贵来了,跑!他扎着白羊肚手巾,那健壮的,带着老茧的大手从车窗伸出来,无数双手涌上去......

迷迷瞪瞪的,一个重物压在肩膀,是邻座女生的头,她从天津站上来就坐在我旁边,但没说过话,现在困了,也不顾及了。我挺起身,她有所察觉,矫正了一下姿势,过了一会儿又歪过来,我不再计较,有了负担,我不好意思老动。脚下是人,座椅下是人,眼前的小桌上是人,行李架上也是人,据说连厕所里都是人。我不敢想方便的事,生怕这种意念带来的刺激。可是另外一种难以忍受的气味来了,那是极少的人身上才有的,我终于明白了是那个女生倾向我的原因。我把外衣脱下来蒙在头上,尽量屏住呼吸。午夜,车厢里完全静下来,一个个东倒西歪。猛然间有什么东西掉在头上,一看,面包渣儿,行李架上有个满脸稚气的男孩,大概刚上初中的样子,是个小四川,正在吃夜宵,我把衣服抖落干净。不一会儿又有水滴下来,对坐的人有点不乐意,紧接着书包掉下来,被砸中的人怒了,小四川闪着大眼睛,满脸赔笑。我开始担心,那么窄的架子,经得住人么?万一......刚想到这儿,那孩子一翻身,直接滚了下来,这回殃及的人多了,底下的人是肉垫,孩子没大碍,接着的人吓一跳,全醒了。有人甩手,有人揉脖子,有人厉声申斥,那孩子一边咧嘴一边笑。我在架子低下,得以幸免。一笑便再也憋不住尿,地上全是人,没处下脚,只能凌空,好在我腿长,手扶行李架,大步一跨,就能在两个座椅背上转移,头碍事的,我用脚扒拉开,累极了的人,也不抬眼皮,不计较。厕所门终于被我敲开,不到一米的空间竟让站着五个人,我把他们“请”出去,在外边排队的人都感激我,他们随后终于也解决了内急。

睡不着了,窗外被黑暗笼罩着,间或灯火迅疾而逝。渐渐地列车向一片光明驶去,在一个灯火通明的站台停下来。浦口两个大字映入眼帘。听车上的人说,火车要在这里乘船过长江,这对于我是奇闻。现在长江上有上百座大桥,那时只有一座,京广线的武汉,京沪线上的南京大桥正在建设,江雾迷蒙,依稀可见。火车开始脱钩,一船两道四节,来回往返。十二节全过江再接上,最快也得两个多小时。这么重的车厢,这么多人,居然能稳坐船上优哉游哉地飘过长江去,太神奇了,长江真伟大。

火车过江,不知不觉,我正在打盹,有人大喊:“南京到了!”车窗打开,一股凉风吹来,驱散了车内的污浊,顿时清醒了许多。将近一天一宿,浑身酸懒,肩膀麻酥酥的,站起来直直腰,脑子里忽然涌出了很多南京的掌故:六朝古都、石头记、夫子庙、秦淮河、百万雄师过大江......这些念头一闪,背起书包,下车!