7、清除敌人奸细

父亲参军不久,便被八路军有关部门秘密吸收为除奸网成员,参加了清除敌人奸细、保持我军队伍纯洁性的斗争。

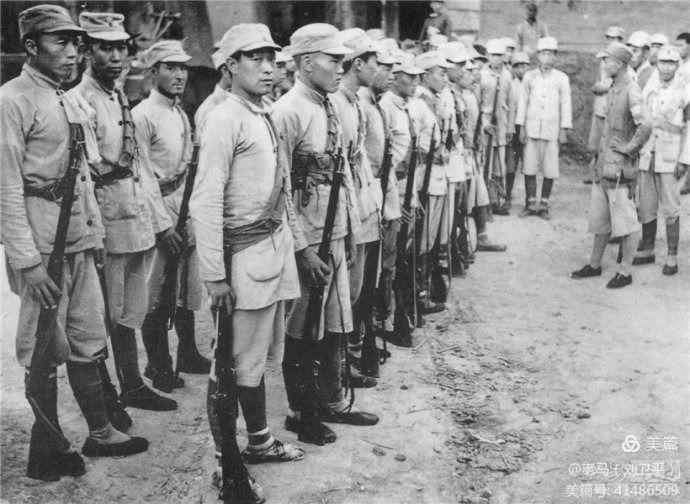

1942年之前,是山东抗日根据地最艰苦、最困难的时期。我军一些人经受不住考验,加上敌人奸细的渗透策反,部队时常有人叛变和逃跑。父亲的部队,山东纵队蒙山独立支队2营,就曾发生过一个连被奸细策反集体投靠国民党军队的事件,父亲所在的5连也发生过2排长带着几个战士叛变投敌的事件。

发生这些叛逃事件时,父亲当时在山东纵队蒙山独立支队2营5连任副班长。

父亲告诉我:“为了纯洁八路军队伍,保证部队军事行动的安全保密,那个年代八路军各部队专门成立了锄奸队。这个锄奸队是一个秘密组织,实行单线联系,直接归政治部领导。只有对党忠诚不怕死的人才能成为锄奸队成员。组织上让我担任锄奸队队员,由营特派员直接领导。这一身份,全连人员包括连领导都不知道。

那段时间,为了充实我军力量,我和战友们经常到周围村里去宣传抗战道理,还发动当地人,回村发动农村青年参加我军。在征来的兵员中,有一名姓邵的,曾在国民党军队当过排长,此人鬼鬼祟祟的,立即引起了我的注意。我立即向营特派员崔希法单独汇报了此事,他交代我对他进行秘密监视。

经过一段时间的跟踪监视,发现姓邵的在5连拉帮结伙,密谋组织叛变。我又及时向特派员作了汇报。按照特派员的指示,我向几个战士秘密作了交代。这天在全连新兵欢迎会上,当这个姓邵的正在装模作样地拍着巴掌作欢迎状时,我和几位战士悄悄围了上来,迅速把他摁倒在地,把他抓了起来。他马上面如土色,双腿不断哆嗦。事后审问,证实了我的判断,他就是一个打入我们部队的奸细。

两年来,我紧紧依靠组织,和锄奸队员们一起不断清除内部隐患,保证了部队的纯洁性和战斗力。”

8、给指导员秘密送饭

山东纵队蒙山独立支队2营5连指导员冯凯,父亲和他一个连队,冯凯后任陆军40军政委。

1941年冬季,冯指导员在反扫荡斗争不幸负伤,父亲秘密给他送过一次饭。

每次父亲说起这个故事,总是感慨万千的,喃喃地说:“那个年代条件太差了,冯指导员太可怜了。”

父亲多次向我讲过这个故事,听来十分感人。

父亲说:“一天早饭后,我奉命到营部,教导员李怀德给我交代了一项秘密任务,让我去给受伤的冯凯指导员秘密送饭。

当时,部队活动的区域敌我势力复杂交错,特务密探比较多,部队党组织和党员的身份都是保密的,斗争形势异常严峻。为了保障冯指导员的安全,只能安排他单独秘密养伤。

李教导员指着炒熟的几斤黄豆、大半罐地瓜猪肉冻、十来斤高粱煎饼对我说:“你把这些东西送给你连负伤的冯指导员。你先到黑峪子村,找赵参谋,记住,他耳朵负过伤,缺一块。由他告诉你冯指导员住在什么地方。”说完,他又交给我一封给赵参谋的介绍信,叮嘱说:“路上要注意安全,注意保密,回到连里就说去支队部送信,对谁也不能说是给指导员送饭。”我回答:“请教导员放心,我保证完成任务,绝不对任何人说这事。”

我接受任务后,打点妥当就出发了。到了黑峪子村,迎面来了一位农民装束的人。我十分警惕地边看边打量,几经询问,并仔细端详,发现他的右耳朵少了一块,认定他就是赵参谋,就把介绍信递给他。他看过后拾起我的担子说:“跟我来。”

我跟他走到村北面的一块地堰头上,观察周边没有人,他才手指北山腰一片松树林下边大石堆说:“那里有个小石洞,你们指导员就住在那儿。”然后告诉我找山洞的路线和办法,最后叮嘱道:“你现在不能去,山上人多,要等过午,山上没人才能去。要确定周围确实无人,你才能找你指导员,千万不能暴露”。赵参谋交代完就走了。我隐蔽起来,直等到太阳偏西,山上确实没人时,我才担起东西,按照赵参谋指定的路线上了北山。

我边走边观察周边,确实没有人,就放心地走到那片大石堆附近,寻找小洞的位置。观察了好一阵子也没看出痕迹。我用石头敲了三下,不远处也传来三下石头敲击的声音,这是秘密联络方式。我寻声音找过去,见到冯指导员挪开洞口石头,探出头来招呼我。我赶紧把带来的东西搬进洞里。冯指导员高兴地说:“拿来这么多?可够我吃几天的了。”我转告了李教导员的话。他又问连队的情况,我边回答边看指导员,真的让我吃了一惊:一个多月不见,他竟然如此憔悴,面黄肌瘦,长长的头发沾了许多碎草叶。我想:一个负了伤的人,在这种条件下,怎么受得了啊,眼泪不由自主地就涌了出来。他看出了我的心思,用袖子给我擦干泪水说:别难过,在敌人扫荡时期,能有这样的生活条件就不错了。红军长征比这个还要艰苦。临别时,指导员说:告诉同志们,不用担心我,我很快就会伤愈归队。敌人现在穷凶极恶,但猖狂不了多久了。这次反“扫荡”,我们支队在蒙山拖住了敌人,给兄弟部队争取了时间,为反“扫荡”的胜利创造了条件。只要我们团结一致,不怕艰苦、不怕牺牲、勇敢战斗,就一定能粉碎敌人的“扫荡”。听完指导员这番话,我坚定地回答:“指导员的话我记住了,我一定做到,一定向同志们传达到”。指导员说:“走吧,天不早了,路上要注意安全。”我依依不舍地出了洞口,他爬到洞口招手为我送行。他说:“告诉首长和同志们,我在这里很好。”我流着泪,哭出了声音,向指导员告别了。

走了几里路,快要到山顶时,我觉着饿得很,全身大汗,走不动了,我只好在路边坐下来休息。突然我发现山顶上下来两个人,我急忙择地隐蔽观察,看清是我们的人后,我站起来迎上去,见他们手提半个花生饼,我硬着头皮开口,他们很慷慨的用石头砸了一块给我。我高兴极了,立刻使劲大口地咬着吃,我太饿了。吃完后,我将剩下的花生饼放进挎包里,触摸到里边有一卷硬邦邦的东西,低头一看是一卷煎饼,里面包着猪肉地瓜冻。我想起来,这是我出去弄草时,乘我不在,指导员给我放到挎包里边的。指导员在这样的困境下还想着我,我的泪水涌出了眼眶,多好的指导员呀。我回到连队后,始终保守这个秘密。”

父亲告诉我:战年年代,官兵一致,有福同享,有苦同吃,有难同当,这是我军的优良传统。

9、秘送文件

父亲多次单独执行过一些秘密任务。有一次,父亲冒着大雨,执行了给鲁中军区敌工部秘送文件的任务。

他在手稿上记载了这样一件事:“1942年5月的一天,敌工干事姜福来单独找我,让我给鲁中军区敌工部送机要文件。姜干事说:“路上无论遇到什么人,也不要说你执行的任务。文件一定要亲自交给洪部长。遇到危险,可以把文件毁掉,也可以嚼碎吃掉,千万不能落到敌人手里。”我说:“保证完成任务。”我接过已封好的四方形的小纸块,小心翼翼地装在棉上衣口袋里。

一路上,没有遇到敌情,但天公不作美,一直不停地下雨,而且越下越大。我心里想:衣服湿透不要紧,关键是文件不能湿,它比生命还重要。我先是用擦脸布包好,放在裤腰里,后来擦脸布有了水的痕迹,我就用路边的树叶,擦干后一层层把文件包好,继续前行。路上我检查了几次,文件没有淋湿,我就放心地快走了起来。一路上雨大路滑,我摔倒了好几次。但我只有一个信念:只要我在,就一定要把文件秘密安全送到。

跑了大半天,终于到达鲁中军区敌工部所在地草岗头。此时我已经筋疲力尽,硬是支撑着找到了洪部长,洪部长问:“这么大的雨,你怎么来了?”“我来送文件。”说罢我从怀里掏出那个用树叶包的大团子,我把大团子递给洪部长说,机要文件就在里边。洪部长接过后,一层一层地把树叶剥掉,拆开文件一看,“我正等着这份文件。下这么大的雨,你能用这种办法把文件保存好,真难为你了”洪部长边看文件边说着。他看我快支撑不住了,立即吩咐工作人员给我烧水做饭,并拿来他的一件军衣让我换上。我只是用感激的目光看着洪部长和屋里的人,什么也说不出来了。”

父亲深切体会到:战争年代,领导关心爱护战士,战士服从领导,部队里官兵一致,团结一心,形成了强大的战斗力。

10、巧抓日本特务“小四”

武工队是抗日战争时期,在中国共产党领导下,深入日军占领区,宣传和组织群众,开展军事、政治、经济、文化斗争的武装分队。简称武工队,又称“敌后武工队”。

1942年春季,鲁中抗日根据地逐步转变对敌斗争方针,开展分散性、地方性、群众性游击战,加强小部队、武工队建设,发展民兵和自卫团,逐步扭转了对敌斗争的被动局面。1942年8月,鲁中军区为适应对敌斗争需要,从各个部队抽调一部分军事政治过硬的干部战士,组建武工队。同年,父亲从八路军正规部队,调到临费边区武工队任副班长,不久又在费东县汪沟区中队任班长,1944年6月任文化教员、副指导员。父亲和武工队完成了发动群众,收集情报,打击汉奸和坏人,扩大抗日武装等任务。

巧抓日本特务,这是发生在父亲在武工队打游击的故事。

据父亲记载:“ 小四,是一位特务头目的外号。他身为中国人,却为日本侵略军卖命,日本侵略军很信任他,很听他的话,他掌握着这一带敌人的情报人员和情报系统。他说抓谁,日本带上伪军就抓谁,他说向哪里打炮,日本人就向哪里打炮,他说到哪里去抓人,到哪里去袭击八路军,日本人都听他的。

当时,我们费东县公安局、鲁中军区便衣队一直想抓他,但多次抓捕没有捉到。他做了许多坏事,害怕我们惩罚他,所以,他的警惕性很高,一般都是在敌人据点附近活动,白天不行动,一般是晚出早归。

为捉住“小四”这个日本特务,我们武工队费了一些功夫。平时,我们把一眼认识“小四”作为训练课目,把回答“小四”的身材、貌相特征列为输赢的项目,答对了即为赢,答不完全即为输。这样训练,是让每个战士熟知“小四”的特征。后来,“小四”被我们捉到,就是平时练就的功夫起到作用。

1943年2月,我们武工队要进行一次夜间破袭活动。这次行动,既要事先保密好,进行突然破袭,又不让敌人事先侦察到,还要动员尽可能多的民工参加破袭活动。

我们的任务是,在指定的几个村庄,天黑时动员五百个民工去破坏公路。要完成这个任务,在敌占区是很艰难的。动员安排五百个民工干活,只能迅速集结完成。一旦行动迟缓,就难以完成任务。为此,我们班一分为二,各负责三个村庄。我带上半个班八个战士到离公路比较远,但距离敌据点比较近的三个村庄去。 我们首先来到敌据点胡子山以南约有一公里的杨家庄。我们进村时,遇到本村的两个人迎上来,一个领我们进村里,一个去找村长,带我们进村的人把我们带到了无人住的院子里,待了一会村长才来,见了我们神色有些慌张不定。“村里有外来人吗?”我带着几分怀疑的口气问村长,村长没有回答我,我把任务说明后,他痛快地说,马上就集合民工。此时,我不太放心,带一个战士到村北哨位上去看看。这时,我们几个战士押了一个俘虏过来,对我说:“班长,这个人,他说是山上敌人的伙夫,你看怎么办?”通常是捉到敌人伙夫,教育一下,当场就释放了。我一看这个所谓的伙夫,穿戴像个伙夫,但面容又白又胖,手软软的,不像出力的人,年龄不算大,直觉告诉我,他是日本特务“小四”,我立刻认出他就是“小四”,他吓得瘫痪在地上。他是因为强奸了该村一位十八岁的姑娘,没有回敌据点。我让战士们赶快把他捆起来,让另一个战士到村里去叫人来站岗。为了安全,我命令两个战士赶快将“小四”押走,并规定他们只准走小路,在一个地点和我们集合,再一起返回山里部队。为了防止敌人报复,我们又回到村里,组织群众向外村转移。同时,我们赶到另外两个村,动员召集民工,完成破袭任务。然后,再赶到规定的集合地点,一起押着特务“小四”回到驻地。武工队队长牟修玉命令立刻将日本特务押送到鲁中军区敌工部,鲁中军区从他嘴里获取了不少情报。”

11、秘密抓捕日军翻译

父亲这样记载:“1944年秋天,我在费东县(现费县)汪沟区武工队任副指导员。一天,接到鲁中军区命令,让我们活捉一名日军翻译官,让他充当“两面人”为我军所用。

当我听说半城(现临沂兰山半城镇)敌据点的一个日军翻译,在据点外边有一个姘头,有时候夜晚住在姘头那里,我马上派人详细调查此事。半城,在临沂城东北角,距临城约30多里地,是临蒙公路上的一个镇子。日军在那里建有据点,驻扎日军一个中队,伪军一个大队。日军为保自身安全,是不允许翻译居住在据点里边的,姘头就更不能进据点了。所以,日军翻译,没有把家安在据点里的,就在据点附近找女人玩。 半城据点,距我们根据地比较远,是敌占区腹地,我们到那里活动十分危险,所以日军翻译才敢在据点外边住宿,但只要摸清情况,摸准敌人活动的规律,是可以到那里去活捉日军翻译的。

不久,我得到情报,日军翻译经常在据点外的一个地方住宿。

1944年11月初,为了抓捕日军翻译,我带领三个班在距离半城不远的桃花店秘密隐蔽。天黑下来不久,我在隐蔽地接到情报,说日军翻译今天黄昏到常住宿的赵家村去了。我命令部队迅速出发,很快就赶到赵家村。带路的老百姓指给我们一个院落,说日军翻译就在这里,便离开了,他怕暴露身份,我们也怕泄密。

这个院子比较大,院墙很高,大门是关闭的。

我看了一下地形,马上作出部署,先安排一个班担任警戒,然后带两个班将院子包围起来。为防止被日军翻译发现,我们决定不叫门,搭起人梯爬上院墙。我踩着大个子战士孟庆玉肩膀登上围墙,不料被里面放哨的敌人发现。我佯装回答是王洪九司令的人,来这里找人的。因为王洪九和日伪军是同伙,这个回答非常合适。院墙里边有个梯子,这是他们准备逃跑用的,我们迅速登墙,顺梯子下去。到了院子里,我将十几个战士作了分工,把屋门叫开,然后我们进屋,按照事先掌握的这位翻译的模样去找,屋内一伙人正在喝酒,人不少,我扫了一眼,在六七个人中,立即就把日军翻译认出来。我叫了声某某翻译官,他抬头答应了,因为我说我是王司令的人,他并没有紧张。但我要他把枪交出来时,他立刻紧张起来,他好像发现了我们是八路军。到了这个份上,我也不隐瞒什么了,直言相告:我们是八路军,就是来找某某翻译的,其他人不要害怕,因为日军翻译做的坏事太多,我们只抓他一个人。待其他人安静下来,我们立即行动把日军翻译带走。日军翻译说他没有带枪,我不相信,命令几位战士进里屋搜查,结果从他里屋卧室枕头下边搜出一支法国制造的手枪,有七发子弹。

乘之机会,我向其他人员宣传了我们的抗战政策,告诉大家:日本侵略者在中国不会太久了,你们任何时候都不要忘记自己是中国人。接着,我觉着此地不便久留,命令战士们押着日军翻译迅速离开。我们离开赵家庄,行军速度很快,天亮以前我们就赶到了竹园。接着,对日军翻译秘密进行了审讯。就我们掌握的情况看,他交代的事情,有真的也有假的。第二天我们带着俘虏回到了驻地。

边联县(现沂南县)敌工部部长刘丁浦得知我抓到日军翻译,派人找我,要求把日军翻译交给他们,以便敌工部开展情报、策反等工作。我想,半城属于边联县,应当交给他们,这有利于开展敌伪军工作,但枪是要留下来的。

后来听说这个日军翻译,被敌工部教育培训后,充当了“两面人”,在我们开展对敌斗争中,起到了一些为我所用的作用。”

12、始终保持对敌斗争的保密性

父亲经常在敌占区依靠群众,清除隐患,收集敌人情报。

父亲在武工队期间,面对强大的日伪军,小心谨慎,秘密活动,避实击虚,以保存有生力量。

父亲在手稿里记载:“在敌占区的腹地,白天,我们尽量避免同敌人接触、交火。因为这里到处都是敌人的据点,枪一响,敌人就会从四面八方赶过来,我们武工队都是分散活动,每次活动只有三五个人,力量悬殊太大,不能蛮打硬拼。

我们多次遭遇敌人脱险后,我一直在思考,敌人是怎么发现我们的?抗战时期,在诸多村长中,我方村长有一部份,敌方村长为少数,“双重性”村长有一部份。假如我觉着有些村长可疑,但我不轻易下结论,要通过多方调查了解分析研究,有了证据再下结论。

我们武工队测试这些村干部可靠度的办法之一是:假如我们怀疑甲村村长,要对他进行测试,我们先到甲村,和甲村村长接触一下,并告知他到我们今晚到乙村住宿。其实并不在乙村住下,而是到丙村住下。整个行动秘密行动,无人知晓。第二天,敌人若以乙村为界,包括甲村也进行搜查,即证明了甲村村长可疑。我们经过多次测试,断定哪些村长可靠,哪些村长不可靠。

敌人为了不让武工队在其统治的腹地开展工作,从多个方面搜集武工队情报。一是收买利用当地坏人提供情报;二是派密探住在村里,侦查监视我们的活动。一旦发现我们,特别是在哪个村里住宿,就去敌据点送情报,敌人马上派兵对我们进行围剿。

我们针锋相对,加强反情报斗争。对付敌人的办法就是:除了广泛发动群众给我们报信外,也在许多村里建立情报点。一旦发现敌人在哪个村子里有密探,我们马上把他清除掉。汪沟南边的一个村子,我推荐了一位共产党员当村长,不久敌人把村长抓去活埋了。经过调查,我发现敌人在这个村子里暗藏了一名密探,我们费了很大的劲,将敌人的坐探逮捕秘密处置,从此,这个村比较平安了。

敌人为了对付我们,不断加强对村干部和群众的威胁,让他们发现八路军立即报告,否则就抓人拷打等。其实大多数群众是向着共产党八路军的,只要不被坏人发现,我们即使住在敌人眼皮底下,敌人也发现不了我们。而谁是坏人,是瞒不过群众的,只要群众知道了,就等于是我们知道了,我们很快采取措施清除隐患。所以,敌人的法子再多也是无用的。因为我们有人民群众的支持,群众为我们当“耳目”,当“眼晴”,群众处处为我们的行动保密,不向敌人透露任何消息。敌人为了封锁我们接触群众,强迫群众挖“治安壕”,我们就发动群众填壕。挖不了几天,我们就给他填平。我们和群众联系的渠道始终不断开,我们从群众中获取情报的来源始终不断开。”

13、采取防范措施确保安全

父亲说:“在敌占区开展敌后斗争,危险无处不在。鲁中军区经常通报情况给我们,并不断强调,要求我们提高警惕,做好保密工作,保持高度戒备,增强自我保护能力,保存有生力量,有力打击敌人。”

在这些方面,父亲体会颇多,他在手稿里这样写道:“我觉着敌后斗争,既要大胆,积极活动,又要警惕谨慎。这是矛盾的,又是统一的。只有积极活动才能打开局面,争取主动。而提高警惕,保持戒备,是保证积极活动打开局面不可缺少的措施。

几年来,凡是到有危险性的村庄、路口,我都必须经过侦查,查明情况后方可行动。我就是通过侦查,及时采取措施,才避免了不应有的损失和牺牲。

我们武工队,到一个村子去,对于村长可靠性没有把握的情况下,绝不敢掉以轻心。对于这样的村子,我们一旦要去住宿,一般是不经过村长,不让其他人知道,而是直接插到可靠住户去,秘密进去,秘密出来。 我带队在敌占区活动,面对凶险的环境,必经采取安全保密措施,到了可靠住户住下后,让大家抓紧睡觉休息,保持体力,一个人放哨警戒,安顿好了,没危险了,我来做饭,饭好了,让大家先吃饭,天亮前必须吃完饭。如果没有发生什么情况,我让其他人轮流警戒,我再休息。休息好了再去工作。

我们除了防范外部敌人,还要防范内部出现问题,保证部队安全。”

抗战时期,父亲遇到过不少来自内部的危险情况,他告诉我:“那是1943年2月某日,我们按照预先的规定去竹园村开会,会后武工队王队长约我和他一起行动。当夜,我们住进了桃花店。第二天,天刚刚黑,王队长单独把我叫出去,在村外一个地方,他把手枪、私章交给我,并说:“我要去执行上级交给的接头任务(去对敌军人员做工作),回来的时间难说,你们在这里等我。”这样的事情,按照常规,我是不便多问的。况且和敌伪军中的关系接头,是我们敌后工作常有的事,所以他走了以后,我们就在此地等着他。到了半夜时分,我觉得总在这地等他心里不踏实。自从王队长走后,我心里一直不安,总觉得他这次行动与往常不同,为防万一有事,我决定不在这里等王队长,带其他人转移到村里去住,换个地方等王队长,同时做好不测的准备。

来到村里,我告诉村长:“如果王队长一人来找我,就告诉他我去李家岩了,如果很多人和他一起来找我,就告诉他我回山里根据地了,千万别说错。”

我带着跟王队长一起来的蒙山独立营的两名战士,和我们班的四个战士,在去往李家岩的路上,我反复地思索着,王队长如果来不了怎么办?王队长的举动,让我迷惑不解,他去接头为什么把枪和私章交给我?往日可没有这样做啊,我越想越觉得不对劲不踏实。我们一行人到了李家岩,我们没有住通常住过的地方,因为王队长知道。我告诉李家岩的村长:“如果王队长带很多人来找我,你就说我回山里根据地了,如果是他一个人来,你带他到这里来找我”。

在李家岩,我忐忑不安地等着王队长,一宿没敢合眼,听着战友们的鼾声,我不敢睡觉,一直在思索着。

我们等了整整一夜,王队长还是没有回来。第二天,刚吃过早饭,村长慌张地告诉我们,国民党梁团长带来了七八百人,大街小巷都放了岗,挨家挨户地翻粮食,围墙上架着机关枪。我们这才知道,敌人把我们包围了,已经无法出去了。

这支部队穿着国民党军队的服装,打着抗日的旗号,但却不打日军和伪军,日伪军也不打他们。他们专门和共产党八路军作对,八路军的人到了他们的手里,只有活埋一条路。

我们住在西门里路南一家,家里只有一个老太太,一个不大的院子里,只有一间破烂的房子,我们六个人住在她用高粱秆作墙的屋内,屋子没有门,用两根木棍和谷草扎起的大半人高的笆门子当门,挡着屋子和灶房。

面对这个突发情况, 我分析了情况,下了决心,告诉其他战友,一旦我们被敌人发觉,就血拼到底,绝不当俘虏。

中午的时候,村长带着十几个国民党军队人员进了这个院子,多数人带着长枪,两三个人拿着短枪。一个拿短枪的国民党军官问村长:“这家的人呢”?村长哀求地说:“老总,这家只有一个孤老婆子,她自己都没有东西吃。你看这个破烂样,哪有粮食?咱们到别家去找吧,别在这里耽误时间了,不信你进屋看看”。我们从笆门缝里往外看,看得很清楚。我们子弹上了膛,手榴弹拉出了弦。一旦他们发现我们,我们就和他们拼了。那个拿着短枪的人在屋外向屋里看了一眼,可能觉着房屋太破烂了,挥了一下手,说:“走”,敌人走了,我们有惊无险地躲过一劫。

等到太阳西下时,村长来了,交代我们一定要藏好,外边有他来应付。我要他给我准备一个称,一个笓子,准备突围时用。

我们商量,夜间如果敌人不走,在近半夜时,我们强行突围。具体办法是:我拿笓子和称,装作凑粮食的,摸到西门。因为我有手枪,先给敌人一枪,你们随后冲出去。决心定下了,我们只好等天黑了。一声哨子响,敌人集合走了。这时候太阳将要落山,我们这才松了一口气。

敌人走了,村长给我们送饭来了,我们吃过饭后,我决定转移到桃花店。我们一路走得很快,心情也很紧张。进入桃花店时,我很谨慎,先在村边等了一会,侦查了一下情况,没有发现异常,我们选择了一条从未走过的路进了村。找到村长,才知道昨晚是他送走的王队长,王队长向临沂庄敌据点方向去了,村长送他到临沂店村边就回来了。

于是,我们连紧离开桃花店,回到李家岩。路上我在想,一定是出了什么情况?王队长或是被敌人捉去,或是被敌人扣留,还有一个可能是逃跑回家,但投敌的可能性不大,因为他把枪和私章交给了我。

按预定时间没有见到王队长,为了预防万一,我写了个条子叠成三角形,交给村长并告诉他:“如果是王队长一个人来,你就把信交给他,信上有我等他的村庄,如果王队长和很多人来找我,你就说我回山里根据地了,这封信就不要交给王队长,以后我来取。”我之所以这样做,完全是为了安全和保密。告辞了村长,我们向东红峪子村去了。这个村靠山,便于观察,便于行动。 到了东红峪子村,我告诉村长,让他在村西北角找一户可靠人家我们去住。对于我的这些措施,独立营的一个战士说:“班长真小心谨慎。”我班战士李启常对这名战士说:“防备万一是必要的。”

这个村,北高南低,便于观察,我告诉村长:“任何人来找我,得先告诉我,我同意后再告诉他过来。王队长一个人来,你带他到这里来,若和很多人一起来,你就告诉我进山里了。”

天刚刚亮,我就起来了,在户外看了一阵子,现在不像过去了,不用躲躲藏藏的,没有发现异常情况。村长来送饭,我问他,也没发现什么情况。

“班长,你认为王队长会出什么事?”李启常问我。我把我的想法和他们交流以后,他们的分析和我的想法差不多。我们商量今晚再去桃花庄、李家岩找找,如果找不到王队长,就不等了,我们就回山里去。

太阳刚落下,我们出发了。先去李家岩,后去桃花庄,依然未得到王队长任何信息。我们不能再等了,于是,我决定不能再等王队长,因为情况有变,再等下去凶多吉少,我带战士们迅速返回山里根据地了。

以后,再也没有王队长任何消息。