一九五五年九月一日,我背上妈妈缝的小书包上学了。从金鱼胡同西口往北过了西堂子和甘雨胡同,到椿树胡同口,就是八面槽小学,在那儿一上就是六年。

八面槽小学依附在一个天主教堂的两侧,南边是初小,北侧是高小,教堂的后面是一个大操场。这个教堂也叫东堂,是北京四大天主教堂之一。清顺治12年始建,后来多次损毁,到了光绪31年又重建。这是一座罗马式建筑,由于风格奇异,我一进校就对它充满了好奇。

小学生活,现在想起来最难忘的就是开学,随着司仪一声“典礼开始”,顿时鼓乐齐鸣,少年先锋号嘹亮,金光闪闪,振奋人心,我们一个个站得倍儿直。出旗之后,校长张树德,一个身着中山装,皮肤白皙,大眼睛,瘦瘦的,很年轻的男子训话,印象特深。还有就是入队,我是三年级“六一”才戴上红领巾的。从二年级建队,整整盼了一年,老师嫌我们男孩子淘气,不守纪律。上课手背后,这是老师认定的好学生的第一条,对于我这就是受罪。有一个叫王泽奇的行,他真让我佩服,上课的时候双手永远背在后面,像个木头人,所以他第一批入队了。后来一批又一批的同学都戴上了红领巾,前后左右都有红颜色激励着我,我就老实多了。班主任的课老老实实,科任课,有人放哨,只要老师在窗外一露头儿,就有人发暗号,我赶快挺起胸,把手背在后面,生怕老师看不见。尽管浑身绑着似得,哪儿都难受,但为了红旗的一角,整整熬了一年,终于如愿。入队那天,觉都没睡好,起的特早,当高年级的大姐姐把鲜艳的红领巾系在我的脖子上的时候,热血沸腾,敬礼、宣誓、唱队歌。“我们新中国的儿童,我们新少年的先锋,团结起来,继承我们的父兄,不怕艰难,不怕担子重,为了新中国的建设而奋斗……”这首歌太好听了,生机勃勃充满朝气,让人刻骨铭心。郭沫若、马思聪真不愧是词曲大家,可惜后来文革中马思聪不堪其辱跑了,在大洋彼岸飘来的是不绝如缕的“思乡曲”。队歌换了,让人怅然,不唱但忘不了,因为只有这首老队歌才能带着我们那一代人寻梦,找到童年的路。

小学,有三个老师难忘。一个是杨老师,金丝眼镜,齐耳短发,年轻,漂亮,班主任休产假,她代课,据说她是考大学的落榜生。我们班男生多,是全校有名的乱班,她管不了也没招儿,门上掉下的扫帚,粉笔盒里的虫子,她都领教过。一生气她就撇着嘴说,你们现在不努力,以后怎么学微积分?“微积分”?开始听着新鲜,后来就听腻了,直到现在也不懂。可见一个好的小学老师,首先得懂心理学,过语言关,如果你说的只有自己懂,学生不懂,学问再大也没用。启蒙教育,管理是一门学问和艺术,这一点,美术老师做得就好。

美术老师姓陈,五十多岁,白白胖胖,灰色长袍、秃顶、布鞋,很温和,笑起来眼睛眯成缝,有点像相声演员。有一次中午放学我没走,他吃过饭来班里,看见我还在画画儿,便笑眯眯眯地走过来问我的名字,还表扬了我。我问他“碧”怎么写,他说:“王白石”,还说中国有个齐白石,你今后要努力当个王白石。这话让我心暖,一辈子不忘,也是我后来上美术院系的动力。

还有个男老师也姓陈,又高又胖,教高年级语文。他穿得特讲究,夏天总是绫罗绸缎的。有一天下课,我和一个同学追跑打闹,上课铃一响,急忙往班里跑,我手里拿个木条,差点和陈老师撞个满怀,就在我急闪而过的时候,陈老师的裤腿开了,从裤脚一直通到腰,划开的裤腿儿就像旗帜在飘扬,大腿全露出来。我吓傻了,万万没想到木条上有钉子,正是这钉子让陈老师的裤子变成了这般模样。陈老师让我先回班上课,我哪儿上得下去呀,浑身是汗,身上都湿透了。满脑子都是回家躲不过去的那顿打。放了学,我去了陈老师的办公室,奇怪得很,陈老师很和蔼,不但原谅了我,怕吓着我,还一再安慰我。直到现在,我还对陈老师怀着深深的愧疚,对他的敬爱和思念日后转化成了我对学生的爱。

学校里的大教堂,尖顶高耸,直指苍穹。侧面的窗上镶着彩色的玻璃,把神秘罩住,把遐想给我。那时的学习,远没有现在学生的负担重。一个礼拜有两三天是半天课,只要教堂的门开着,放了学先不回家,就和一些同学偷偷溜进去。刚进去的时候黑洞洞的,不一会儿,一排排的凳子,烛光、祭坛、十字架,慢慢显现,高高的穹顶,五彩玻璃窗,如梦似幻,奇妙无比。没人的时候,不敢大声说话,你一出声,就有回声。做礼拜的人都穿黑袍,有时我也学着那些人的样子,到石钵中沾点水,在胸前画个十字,装模作样地跪在长椅上“忏悔、祈祷”。但是,好景不长,我们被一个可怕的人发现了,这就是看教堂的老头。这老头又矮又驼,还是独眼龙,特像巴黎圣母院里那个敲钟人卡西莫多,但一点没有他的善良,只要发现我们的行踪,也不说话,抄起大扫把一路扑杀,穷追猛打。看着他恶狠狠的样子,我们吓得屁滚尿流,望风而逃。不过他很少能追上我们,他是瘸子,我们跑得猴快,有时还故意和他兜圈子,气他。逃是逃了,但恐怖的阴影抹不去,可以说他是我童年的梦魇。

教堂去不了,就去少年厅,出了学校往北,人艺界边儿,有个红柱子高台阶儿的门脸,门口不大,里面可不小,两层楼,还有个舞台。在那里,我第一次看见了孙敬修爷爷。那时,一到礼拜天就爱偎窝子,打开话匣子,就爱听他讲小孙猴儿的故事,惟妙惟肖,神灵活现,甭提多美了。原来只闻其声,现在我坐在第一排。老人瘦高,银丝眼镜,绝对学者风度。最动听也最迷人的是他那独特的声音,浑厚、圆润,有共鸣,充满磁力。再见到他,是二十多年后的事,那时,我的儿子和他的孙子一个班,那孩子忒淘,爱欺负人。我儿子是受害者,实在气不过,我便找上门去,他家在幸福楼,一进门,我一点儿好气没有,刚要发火,孙老先递上一杯茶,然后一个劲儿地给我赔礼道歉,温暖的话语,和蔼的面庞,弄的我不知所措,听说我是老师,还一个劲地夸赞勉励我,让我挺难为情,我自觉失礼,连忙说了很多敬仰的话。如何化解危机和待人之道,老爷子给我上了终生难忘的一课。

从我家出西口是东华门大街,隔一两个月,母亲就带我去路北买粮,回来我押车。“坐稳了,走喽。”随着一声叫喊,我仰面朝天,失了重心。拉洋车的小伙子,真的跟“骆驼祥子”似的,穿着褡裢,脖子上围着白手巾,抄起车把大步流星,几分钟就到家了,说实在的,一点儿不舒服,直到落地,我找到了重心,心里才踏实。粮店附近有个集邮公司,有一阵儿,我入了迷,一有零钱就往那儿跑。那时邮票很便宜,四枚一套的朝鲜长鼓舞票才八分钱。没多久就攒了两三本。

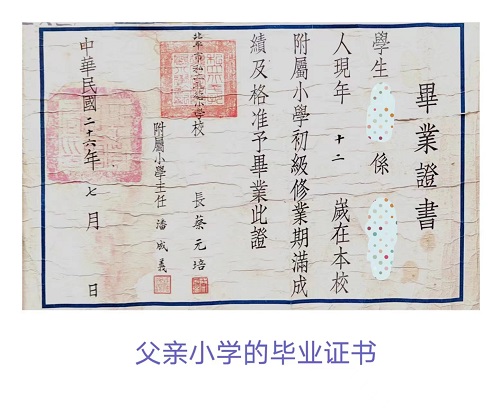

从集邮公司往西,有个学校,现在是二十七中,原来叫“孔德”,爸爸说,他在那儿上的小学,校长是蔡元培,带着一种骄傲的口气,那时我并不知道蔡元培是谁,等到知道了,就不信了,怎么可能,中华民国的教育总长,政治家、大教育家、北大校长,怎么可能是你们小学的校长?他还说,钱玄同也住在那里,我知道,那也是五四运动时期的一员猛将,风云人物。父亲和他的儿子钱秉熊是同学,那时钱玄同已经老了。他们一群男孩子专门在老先生如厕时猛地一推门,就爱看他被吓得瑟瑟发抖的样子。我以为他在编故事,就是不信。直到他去世,在遗物中发现盖着蔡元培红色印章的毕业证书时才信以为真。孔德的教育理念先进,蔡元培提出德智体美劳五育并举,他极其重视美育,甚至提出以美育代宗教的设想,毛主席称他为“学界泰斗,人世楷模”每当我打开父亲小学毕业证书,心里都不平静,感慨颇深,恨不早生三十年,投其门下从教。有意思的是:后来姐姐在二十七中上学,她说,钱玄同的儿子是她们的校长,婚后,妻子说她和钱玄同的孙子是小学同学。

八面槽小学现在早就没有了,上学时的好多事也都忘了,但那几个老师忘不了。教堂的钟声,管风琴的回声忘不了。孙敬修慈祥蔼然的音容忘不了。伟大的教育家蔡元培的名字忘不了,那枚红红的印章印在脑海、刻在心上,更是除不去也抹不掉。

2023年7月5日于北京为之斋