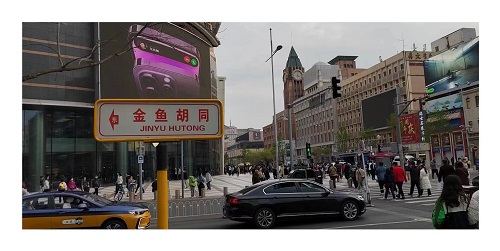

北京地铁八号线三期通了,看到“金鱼胡同”几个字,顿时让我怦然心动。人生思幼日,这一站,一下儿把我带回童年。

一声啼哭,伴着北平和平解放前夕隆隆的炮声,我来到人间。金鱼胡同九号是我出生的地方。胡同不宽,从当街的南墙往北看,我家门口西面的白墙上,“中医正骨”几个正楷榜书大字特别显眼。门脸不大,台阶不高,一对小石狮子门墩儿把门,黑漆漆的两扇门上刻着“忠厚传家久,诗书继世长”。小院深深,三进院落,因为没有东西房,所以显得南北狭长。我家住前院,出了小院门左转往北过二门,转过刻着鸿禧大字的影壁就是中院,这里住着大伯一家。再往北穿过一段过道后就到了后院,这里有几间小北房只放杂物没人住。

一年中,后院是最早嗅到春天气息的地方。这是西墙下的那棵丁香树告诉我的。早春时节,它最先吐蕊,没几天,妖冶的小紫花便争相怒放,团团簇簇,整个院落都弥漫它的芳香。蜜蜂飞来飞去,彩蝶翩翩起舞,每当此刻,我们姐弟就会争相追逐。丁香花落,院子中间的大槐树复苏,不久,槐花如雪,落满枝头。丁香惹人醉,槐花发人醒,那味道像茉莉,沁人心脾,连小鸟儿都不爱飞走,叫着、跳着,嬉戏打闹。大槐树干许多不知名的小虫开始上下忙碌起来,但最勤劳的还是蚂蚁,它们成群结队,整天不知疲倦地負重急行,还有的一群衔拉抻拽地拖着一只比它们自己大得多的虫子走,拖到哪里去呢?我和弟弟妹妹趴在地上看。忽然听得妹妹一声惊叫,原来是一只“吊死鬼”从树上悄悄地落在她的脖子上。我笑着捉来,放在手上,就爱看它一伸一曲前行的怪样子。不过有一种虫子我很怕,是大伯院子里的枣树上掉下来的毛毛虫,我们管它叫“洋辣子”,颜色和枣树叶一样,不小心碰到手上火辣辣的跟马蜂蜇了那么疼。

枣树巨大,在院子中央。龙鳞蟹爪,向西南斜着长,宛若蛟龙升天,煞是壮观。它发芽最晚,一旦醒来。便是一把擎天绿伞。伯父说,这树,少说有二百年。大树底下好乘凉,真的,夏天,外面骄阳似火,这里却凉风习习。斑驳的树影,淡淡的光晕落在墙上,印在地上,给静谧的小院以奇幻的意境。树下,倚着它的是一个大缸。两三个孩子合不拢。我小时欠着脚才能看见里面的情形。水平如镜,天光树影,缸壁挂满绿苔。茨菇浮萍散落其间。几只大肚子长尾巴泡泡眼的金鱼浮在水面,红的、白的,黑的、还有花的一动不动,有的就躲在叶子下面。我偷偷看,它们傻呆呆的一动不动,但只要我跳起来猛一探头,它们便倏忽下潜。我和弟弟妹妹最爱在这儿捉迷藏。即使被发现,围着枣树和大缸转也逮不着。如果北屋没人,我就会溜进去。钻进外屋隔断西侧的黑柜子里,这儿是爷爷和大伯看病的地方,弟弟妹妹找不着我,我就推开一点门缝往外看。北墙下:太师椅、八仙桌、条案、掸瓶老式家庭的物件一应俱全。一副中堂山水画镶在镜框里,两侧是对联,写的什么忘了,反正那时小,有的字也不认得。东墙是沙发,墙上都是人体结构解剖图,有骨胳图、肌肉图、神经图等。靠门的墙角有个硬木高台,台上一个很大的方形玻璃罩,里面的东西很可怕,那是一具雪白的骷髅骨架,我怎么看它,它怎么看我,黑洞洞的大眼窝老瞪着我,呲着牙,躲也躲不开,好像随时会钻出来把我抓去。太恐怖了,我连忙跑回前院。妈妈看我那战战兢兢的样子就说,这是一个病人送的,是用峨眉山的猴制成的标本,因为猴和人的骨骼类似,所以这是认识人体骨骼结构的好方法。那时中医正骨不讲透视看片子,也不用打石膏,全凭耳听、眼看,手摸。小时候我的踝骨折过,肿得跟包子一样,父亲回来几下就给我接上了,然后用元书纸叠成夹板,每天打开用自家的药洗,不到半年就好了,没落一点毛病。我经常看见有人背着进来,不大功夫就能自己走出去了。爷爷的医术很有名,在家传男不传女,但是忙不过来妈妈也得帮忙,她很聪明,我经常看见她拿一个布袋子摸来摸去,后来才知道她在偷偷练习接骨术。我的胆子大起来,有时就趴在猴架子的玻璃罩上看那骨骼上的标签,但是大多数骨骼的名字都不认识。北屋酒精和碘酒味特浓,平时我更爱到南屋去。那屋也有味,但那是中草药的香味,我爱闻。药就放在大玻璃窗下的方桌上,一个圆笸箩,密密麻麻的一堆切碎的树皮草根,里面还有药方,毛笔小楷字,特漂亮。妈妈在的时候,就一边教我识字,一边教我认药。骨草打头,川断、防风、羌活、独活、乳香、没药,没多久,几十味药我就背下来了。背下来了还是老到那里去,因为我发现了一个秘密。有一次我在药里看到一个金光闪闪的金属块,无意中用它在玻璃上一划玻璃就开了。妈妈说这是自然铜,我拿出去显摆,结果被一个小伙伴缠上了,非要用一整版的洋画儿跟我换。所以每当有新的中药抓来,我就先扒拉一通,只要金光一闪,心中就是一阵狂喜。

金风送爽,天气转凉,门口大柳树上的知了和“伏天”争了一夏,累了,偃旗息鼓,另一些秋虫开始鸣锣登场。一到了晚上,我的耳朵便竖起来,格外警觉。只要一听见蛐蛐儿叫,就拿着手电,拉着弟弟到处找。墙跟儿,门缝儿,柴禾堆,不放过一个角落。那小家伙鬼得很,有一点动静它就销声匿迹,你得耐着性子等上好半天,才能发现它的准确位置。如果在墙缝里,得先用扫帚苗儿一点点探路,从它隐藏得很深的地方,慢慢地把它“赶”出来,它露头,你别急,要不然它一蹦就没影儿了,前功尽弃。也不能扣,不能抓,那样很容易伤了四肢,先用一只手挡住他的去路,紧跟着用另一只手断了后路,然后迅速合拢,再腾出一只手,那小东西要逃生只剩了虎口的一个小孔,而弟弟送上的小纸筒正在那儿等着它。只要逮住两只,马上开赛,战场在一个罐头瓶里,里面垫上点黄土压实压平就行。雄性蛐蛐儿生性好斗,头须探路,逢敌开牙,赶上两个厉害的,谁也不示弱,经常杀得难解难分。胜者颤抖着身躯耀武扬威,以极清脆的叫声张胆,继续张着嘴,一路穷追猛咬。败者掉头狼狈而逃,一跳出局,逃之夭夭。小时候,玩具稀缺,斗蛐蛐儿是童年难以忘怀的乐趣。

前院地方小,但也能种点花草,南瓜越长越大,沉甸甸地压在屋顶,蓖麻长得比房还高,向日葵粒粒饱满,低头弯腰,不再随着太阳转,满树大枣一串一串慢慢红了脸,让人馋。我发现并非只有我垂涎,有一幢小洋房阁楼顶上的窗户后面还藏着两双渴望的眼。小楼两层,门牌八号,和我家一墙之隔,东边为邻。粉红的屋顶,斜坡陡峭。有一天,阁楼那扇神秘的窗终于打开了。两个金发卷毛深眼窝洋娃娃似的小姐妹伸出头,朝我家的院子张望,我连忙躲在墙后。这时就有一根竹竿伸出来,一点一点地伸向一个离她们最近的枝杈,那上面刚好有一串又大又红的枣。怎么才能弄到手呢?这姐俩挺“聪明”,他们在竹竿前绑上一个大菜勺。那串枣儿可不听话,左摇右摆、躲躲闪闪、扭扭捏捏,眼见㧟住,枣和枝杈却死不分离,再一用力,枣子落了,蹦蹦跳跳竟然朝我滚来,我乐坏了。我一露头儿,小窗很快关了,恢复了往日的神秘。

小院的冬天并不寂寞。一场大雪给这里盖上了厚厚的棉被。雪球看谁滚得大,雪人看谁堆得高,小铁桶扣在雪人的大脑袋上,两个黑煤球做眼睛,红红的胡萝卜是翘鼻子,然后再插上一根大扫把。弟弟偷偷地把雪球塞在我的脖子里,终于爆发了一场雪仗。妹妹们分两拨齐参战,有的跑、有的藏、有的提供“炮弹”,手脸冻得通红,衣服鞋湿漉漉的也不觉得冷。太阳出来了,天倍儿兰,南房檐垂下长长的冰凌,北房滴下的雪水又在地上结成冰。我的堂兄突发奇想,在影壁后面的空地泼上水,第二天他穿上冰鞋竟在上面得意洋洋地滑起来,这下又点燃了我的好奇和兴趣,“冰场”也就十来平米,好几个孩子你推我搡,互也不相让,一个屁墩儿摔下去,相互取笑,也不恼,那是一种特别美妙的感觉,给滴水成冰的日子带来快乐。正是那弹丸之地的乐趣,让我有了日后在什刹海冰场的翱翔。

地铁通了,融化在童年血液里的种子拼命地长,那个小院的丁香、小鸟儿、大槐树,还有弟弟妹妹天真爽朗的笑声……我知道那个小院早就没了,但忘不了,就是想。

2023年6月30日于北京为之斋