“我们只看过这个世界一眼——在童年的时候,剩下的都是回忆。”2020年诺贝尔文学奖获得者露易丝·格丽克这样说,这位美国的老太太说得真好。年过花甲的我,总是在回忆着童年的美好时光。

我的童年和少年时代有着许多美好记忆,不是被寄养在宁静古朴的小山村,和表兄妹们一起摸爬滚打快乐地成长,就是在大连奶奶家和大杂院里的城市孩子玩耍。就让我先讲一讲在大连奶奶家的生活吧,我永远记住了奶奶家住的那个贫困又快乐的大杂院,记住了西岗区街心公园里的旋转木马,还有那位骑在奔驰的旋转木马上的懵懂少年。

每年的寒假一到,我就去大连奶奶家度过。上世纪60年代中期到70年代,烟台到大连的轮船有“工农兵1号”、“工农兵2号”。每次往返我都是坐最便宜的五等舱。五等舱船票3.5元,在船的最底层,铺着竹席的大通舱,人挨人挤在一起,躺下睡一觉,天没亮就到了大连码头。三叔早已在码头等候,接着我们坐上有轨电车“咣铛咣铛”一会儿就到了奶奶在西岗区的家。

我的奶奶

我的奶奶

其实,奶奶的老家在芝罘珠玑村,奶奶和爷爷都是村里的大户人家。1938年3月,日本人侵占了烟台,烧杀抢掠,民不聊生,为了讨生活,我们张氏一大家族的人漂洋过海去了大连,全家人在大连艰难地落下了脚。大连生存也不易,爷爷又带着父亲和二叔去了沈阳谋生。父亲去了一家铁工厂学徒,二叔找了一户有钱的人家当佣人,国民党败走大陆时,二叔随那户人家去了台湾,从此音信全无。爷爷弄丢了奶奶的二儿子,奶奶和爷爷就结了梁子,奶奶至死都没有原谅爷爷。

奶奶家住的大杂院,回字形,二层,像是一个变异了的城市四合院。回字中间是楼梯,锈迹斑斑的铁栏杆,折一下便到了二层,二层四周有栏杆围着。大院里上下二层挤住着十多户人家,公厕、公用水栓,大院向街处有一木质大门,已破烂不堪。夜里有时关上,有时不关。大院住的全是普通的工人家庭,虽然贫穷,但却合睦相处,从没有发生什么打架吵闹的事情。每当做饭时,家家的煤炉全放在院子里,锅上不是煮着高粮、玉米、大馇子饭,就是炖着酸菜,蒸着玉米面饼子,炊烟袅袅。

(大杂院资料图)

(大杂院资料图)

奶奶家住在二层北面的三间房子,和一个叫和平的年轻夫妇合住在一起,一家住一间,中间两家合用。两家人和和睦睦,像一家人一样。我二奶奶也住在二层,在奶奶家对面,也是三间,也是两家合住。二爷在大连市果品公司工作,老丑叔比我大一些。我父亲是张氏家族长子长孙,他们那一辈共有十一个兄弟,孩子多了家长们都懒得起名字,按出生的顺序随便一叫就成了乳名。所以我就有了六叔、七叔、八叔等称呼。

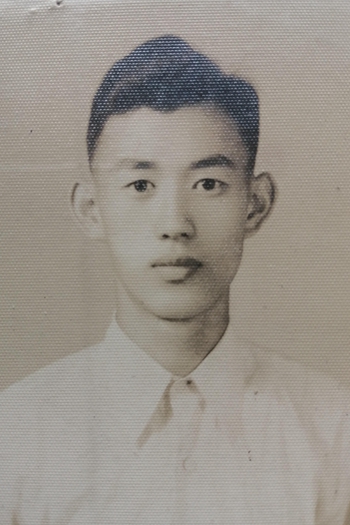

老丑叔排行第九,应称为九叔,因为九字拗口,二奶奶便给九叔起了个同音的乳名“丑子”。其实老丑叔一点也不丑,不但不丑,而且长得英俊帅气,又聪明伶俐,能说会道。二层东北角一间狭小的房子里住着一位无儿无女的老人,姓邵,邵爷爷特别喜欢老丑叔,便认他做了干儿子。

老丑叔常带我去邵爷爷家玩耍,帮老人干些家务活,买买煤,挑挑水,邵爷爷总是留些好吃的东西给老丑叔,罐头、糖果什么的,我也能跟着老丑叔享受一下那个食品短缺的贫困年月里苦孩子难得一见的美好物品。 奶奶也喜欢她这个侄儿。老丑叔左一个大妈,右一个大妈叫着,叫得奶奶心花怒放。奶奶常塞一些零钱给老丑叔,让他带我去公园玩。西岗区离我们住的大杂院不远处有一个街心公园。公园有秋千、滑梯、翘翘板、旋转木马等好玩的娱乐设施,我每次去都喜欢骑旋转木马,玩一次旋转木马要花一角钱,普通人家的孩子只有羡慕的份了。

奶奶也喜欢她这个侄儿。老丑叔左一个大妈,右一个大妈叫着,叫得奶奶心花怒放。奶奶常塞一些零钱给老丑叔,让他带我去公园玩。西岗区离我们住的大杂院不远处有一个街心公园。公园有秋千、滑梯、翘翘板、旋转木马等好玩的娱乐设施,我每次去都喜欢骑旋转木马,玩一次旋转木马要花一角钱,普通人家的孩子只有羡慕的份了。

奶奶知道我喜爱骑旋转木马,总让老丑叔带我去玩,大转盘上的旋转木马有好多的颜色姿态不一样的马,我最喜欢那匹白色的木马,高大威武,骑在马背上威风凛凛,感觉自己像个持枪舞剑冲锋杀敌的将军。旋转木马纵横驰骋,一会儿高高地跃起,一会儿猛地落下,惊险刺激,旋转木马越转越快,骑在马背上我抬头挺胸仿佛飞了起来,飞向那未知的人生。

老丑叔毕竟比我大了几岁,和我这小皮孩玩不到一起,经常去找他的那帮半大不小的狐朋狗友玩去了。我也很快和大杂院里的孩子们混熟了,和他们一起打闹,一起打陀螺,一起楼上楼下捉迷藏。最好玩的日子是在冬季,感觉大连的冬天特别长,大连的冬天又贼冷贼冷的。我们喜欢有雪的日子,大院的门外有一条坡度很大又很长的柏油马路,一下雪就成了我们的天然滑道,没有雪的日子,我们也会提几桶水偷偷地泼在路面,一会就结了冰。二爷在果品公司工作,家中有许多买来生炉子的竹筐,抽两块长长的竹片,用火烤软,慢慢地弯起就是一付滑雪板。找来一块木板下面用两根粗一点的铁条固定好就是个滑雪车,当然找两根长棍做雪杖是必不可少的。我们一个个抢着从坡顶滑下,飞一样爽快,有时不小心也会来个仰八叉,腚巴骨要痛好几天。后来想想,东北的冰雪运动项目出了那么多的优秀运动员,为国家争金夺银,与这么多的东北孩子从小对冰雪的喜爱是否有些关系?

三叔三婶订婚照

楼下一个孩子外号叫“大头”,有些智障,和母亲生活,没有见过他爸爸。“大头”长得高大凶猛,像半截黑塔。大院里的皮孩子们总爱逗大头玩,我跟在一帮孩子后面,见了“大头”便喊“大头,大头,下雨不漏,你有雨伞,我有大头。大头,大头……”还没喊完,他怒吼一声过来追打我们,没跑几步便被他妈妈喊回了家。“大头”很听他妈妈的话,大头其实是个老实孩子。“大头”命很苦,母子二人生活,他家比大杂院里最贫穷的家庭还要贫苦。至今想起“大头”,仍心中念念,不知他后来有着怎样的命运。

文刚和文娣是兄妹俩,文刚好像和我一般大,文娣比我小一岁。他们的父亲和三叔是一个单位的,老家是山东文登的。奶奶不让我和文刚玩,怕他欺负我这个农村来的孩子,却总是喊她妹妹文娣带我玩。我们一起去看电影,一起去街心公园,一起去坐旋转木马。那个年代三叔工作的单位常发电影票,三叔又在工会工作,总能搞到多余的电影票。三叔当时正和三婶谈恋爱,他们两人看电影也带上我,那时年少不知道自己在不知不觉中成了电灯泡。后来三叔单位再发电影票,奶奶便让文娣带我去看。

记得,也是在冬天,文娣穿一件蓝颜色的绵猴,脖子上围着一条红色的围巾,为了省下坐电车的四分钱,我们步行去电影院。她在前面走我在后面跟,谁也不说话,只有马路中间的有轨电车“咣铛,咣铛”穿行在城市人流之间。还记得那家影院的名字“和平影院”。那天看的电影是《岸边激浪》,电影的情节是一个名叫阿炳的海岛民兵抓特务的故事。女特务在村公所偷了一张盖了公章的废介绍信,伪造成路条,妄图外逃被民兵识破抓了起来。影片是黑白片,除了故事紧张曲折,还有那海岛的海浪、椰树,美丽的海岛风光给少年的我留下美好的印象,也记住了文娣这个文静的女孩。

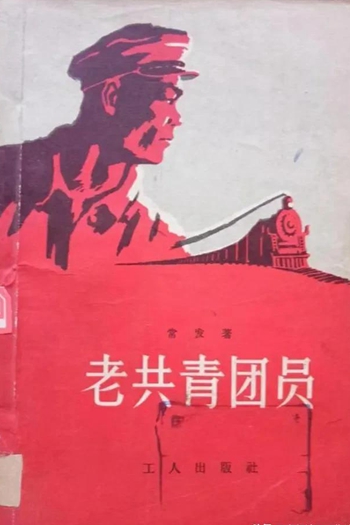

平日里,文娣穿着洗得干干净净的衣服,有的衣服打了补丁,穿在她身上也好看。文娣总是梳着两条羊角小辫,经常换不同的丝线系着。文娣的脸上有一颗很小的痣,忘记长在脸上哪个位置了,但总觉得长在文娣脸上的任何部位都好看极了。她那文静美丽的影子,是少年的我心中珍藏的一份不可言说的小秘密。后来我看过一本描写东北抗联故事的书,书的名字是《老共青团员》,书中主人公何有是名共青团员、抗联战士,在童年时曾得到一位老工人和他女儿小琴的资助。何有和小琴青梅竹马,后来因战乱两人分离失散,何有多方寻找,希望遇到自己心中的小琴。多年后,有人为何有介绍女友,何有一见,惊喜万分,那段故事书中的题目就是:“果然是少年时的伙伴。”我记住了这本书《老共青团员》,也牢牢地记住了这个书中的章节,心中暗思,那个未来的她,“果然是少年时的伙伴”,该是多浪漫的事情。

我的二叔

前些年我去大连探望三叔,闲谈中三叔的儿子建泰弟说:“大哥你还记得当年咱在西岗区大杂院的邻居文娣吗?奶奶当初要把她介绍给你当媳妇,她现在老胖了。”我笑了笑说:“我还真不知道有这件事,奶奶当年可没有说过。”这只是奶奶的一个美好心愿,也是奶奶对孙子的一份祝福和期盼吧。一个大城市的女孩,一个农村的穷小子,又隔江隔海的。虽然没有可能,但却也是人生中的一段遇见,美好的遇见。岁月是把刀,我们都老了,但不管今天她变成什么样子,她永远是那个纯真文静的女孩——文娣,永远定格在我生命中记忆的相册之中,这便很好。

在大连西岗区那个奶奶家的大杂院里住上一段日子,过年的时候总是要回家的。回家的日子,我像是凯旋的将军,家里的小伙伴早早地来到我家等候,因为我给他们捎来了一包一包的鞭炮爆竹,大连销售的爆竹烟花是来自湖南的一个著名烟花爆竹生产县城,又响又便宜,一包包烟花爆竹会给小伙伴们带来一个欢乐热闹的春节。

1988年春,漂泊在宝岛台湾的二叔,回到故乡探望爷爷奶奶。我陪二叔重回大连,重访我和他都生活过的那个西岗区大杂院。杂乱破旧的大杂院早已不见了踪影,代之而起的是一座座光鲜靓丽的高楼大厦,街心公园的旋转木马也消失在记忆的深处,偶尔忆起,心中涌起阵阵的美好。

张文泰,一个爱好文学的老青年,读书写作得大自在。