两次洪水

老家清官店,地处冀中平原,没有江,没有河,望不见海,没湖泊,只有一马平川、一望无际的田野。春天,大田里跑着旋风;夏日,土路上滚着火热;秋来,矮禾上结着干穗;冬天,满地里躺着白雪。故乡的一年四季,那大风吼的、辘轳唱的、车轮哼的、筲桶叫的,都是一曲曲要水的歌。儿时,我问母亲:“咱这儿怎么没水呢?”母亲说:“因为没有河。”我还是不解:“那为什么没有河呢?”母亲笑了:“那你得去问老天爷。”……那时候常常异想天开:要是有一天村北出个湖、村西流条河该多好呀!

有一天,村西果真流来一条河,而且越流越大、漫成汪洋。大人们说:发大水了!那是1956年,我11岁。

害河新洪

新中国成立后,我们村发过两次洪水。1956年是第一次,具体日期我已模糊,据《辛集市志》记载是“8月1日,开始连降大雨”,“3日,滹沱河决口”。

滹沱河为华北海河流域子牙河系两大支流之一,历来为害河,在我们那里的土话被说成为“葡萄河”之音。因其河床无定,一遇大雨便洪水泛滥,常恣肆破堤坍地、漫野横流,因此人们俗称之为“铺坍河”,传着传着在我们那里便成了更形象的“葡萄河”。明朝前,滹沱河曾流经束鹿县南部,后不断改道。史载:清顺治二年(1645)、乾隆五十九年(1794)、同治七年(1868)、宣统元年(1909)滹沱河曾多次从晋州决口入境束鹿,最后经清官店村向东流入安平县。后来,滹沱河主河道在我村以北30余里外的深泽县由西向东定流。

小时候,我们村西口有一条由西北而来、向南、再向东的一条低洼田地,老人们讲,那是葡萄河的古河道。我在那田地里曾挖出过半尺多长的方铁钉当小锤玩,大人们说那是古河沉船上的大钉。如此说来,这条古河道大概就是滹沱河最后流经我村的遗迹了。

村西南古河道。(摄于1996年)

许是“老马识途”,滹沱河

水这次重淹故地仍从村西古河道而来。据推算,应是8月4日,早上,西边北里厢村有人赶过来报信(这是我们那里的惯例):发水了!我们小孩子跟着大人们去村西低洼地察看,没多久,齐唰唰一道水头卷着白沫在高粱棵下面呼呼而来。我们在水头前呱唧呱唧往回跑,刚跑到村口,水头也就跟了上来。于是,大人们开始在村口我家场地上挖土垒埝,试图把水挡在村外。但洪水涨势凶猛,没到中午,早已翻着浪花,漫出古河道,淹没庄稼地,先是通过抗战时期遗留下的地道灌进村里,而后摧开村西堤埝一个大口。大人们手挽手跳进洪水、以身作堤,还把我家放在场地上的大扇车也堵在水口,但终未抗住洪水的肆虐,最后堤埝崩溃,滹沱河水在街中涌起大流。

那年,是我们村实行合作化的第一年,人们听党话、心气旺,迅速开展了各种各样的抗洪救灾斗争。虽然大水淹了村、淹了地,庄稼绝收,但由于有各级政府的关怀、救济和远近阶级兄弟(那时出现了这个新词)的援助,大灾之后并没有像过去那样出现饥饿、死亡和逃荒要饭的现象,相反,在人们心中留下的是深深的温暖和激动的印记。

比如,由于我们村大水淹后没有秋收,父亲就推着小车、我在前面拉着去北边邻村拾小秋,就是在人家收割后的庄稼地里捡一些丢下的粮食。一次在人家收过的红薯地里用铁锹、锄头刨点剩下的小红薯,在另外一边收红薯的人(也已合作化)知道我们是从灾区清官店来的,就将一棵棵红薯中大的留下、把剩下的小的全扔给我们。我们很快捡了一小车推回来,吃了一个冬天。

再比如,当政府的救济粮指标下来后,每次都是父亲推小车、我在前面拉车去20里地外的张古庄粮站领回。在现场,领救济粮的老少爷们无不感动地说:还是共产党好、毛主席好、新社会好,过去受这么大的灾,谁管你呀?!

难忘的几个“平生第一次 ”

1956年的洪水,对于我们小孩子来说,不仅无忧、无愁,还增加了不少难忘的、有趣的“平生第一次”的经历。

第一次坐“船”。我从小没见过河,更不用说坐船了。当洪水不再上涨后,为了方便村人出村,我的一个本家爷爷用竹竿、木棍扎成一个似船似筏的木排,供乡亲乘坐或运送东西。无人乘坐时就在村西古河道的水上划来划去。我们小孩子开始还害怕,后来才大着胆子坐了上去。尽管双手一直死死抓着那木排子不敢放,但总算第一次有了晃悠悠坐船的体验。

第一次捕鱼。俗话说:涨水的蛤蟆落水的鱼。滹沱河水是富水,当洪水开始撤去时,水中鱼就多了起来。本来我们那里无水,自然无鱼,那年以前,我很少见鱼、吃鱼,更不用说逮鱼了。这回第一次看着水中那么多大大小小的游鱼,便跟着大人们一起用各种办法捕起鱼来:水大时用杆子钓鱼、用网兜抄鱼,水小后脱光衣服去水中摸鱼,水小到细流时用秫秸箔挡鱼(我们叫“扎流箔”),水撤后在剩下的沟沟坑坑中淘鱼……我平生第一次享受了那么多种捕鱼的乐趣,也第一次吃了那么多的各种各样的鱼。有时候我自己提着个竹筛子去挡鱼,就是到水沟细流处两边用泥挡住,中间留个水口,两手把筛子堵在水口上,只要觉得筛子底上有动静,就猛地端起筛子,里面肯定有鱼。自己捉了几条小鱼儿后,呱嗒呱嗒跑回家,学着大人把鱼开膛剖肚洗干净,用三块砖头支起小锅,点火煎熟,往玉米面贴饼子里一夹,吃起来那叫个香啊!这也是我记忆中最早的炊事。

第一次“经商”。我们家阶级出身下中农,合作化前,父亲在忙完农活后还常推起独轮车外出做些小买卖。我记得父亲卖过食盐、花椒、大料、生姜什么的,赚点小钱,贴补家用。洪水退后,政府号召生产自救,父亲就卖起了糖葫芦。我们兄弟姐妹几个也就忙着帮父母挑、洗山里红,然后用荻秆(并不是像现在的北京用竹签)串成一串串儿,蘸上糖,由父亲扛出去卖。一天,父亲递给我一篮子糖葫芦,说:“你也去卖吧!”于是,我走村串街,当起了真正的“小”贩儿。不知是因为我不会吆喝,还是怎么了,糖葫芦就是卖不动。寒风中,旷野里,我提着大半篮子没能卖出去的糖葫芦往回走,难过得直想哭。从那时起,我就认定,此身不是经商的料。但我那时就学会了蘸糖葫芦,来北京后还自己在家做过好几次糖葫芦呢。

第一次吃大米和油菜。我们那里从来不能种稻,因此没有大米可吃。洪水过后不久,政府开始按人头定量救济粗粮、细粮,大米是其中一种。这样,我们那里的人第一次吃起了大米。北方人不习惯吃大米干饭,因此除了用大米煮粥外,还是像吃小麦、玉米一样把大米磨成粉蒸发面馒头或死面窝窝头,有时也摊大米面煎饼,劲道道儿地,有股米香,也很好吃。快入冬了,上级又拨来救济蔬菜,其中的油菜是我们那里没有种过的。村干部说,这是南方的阶级兄弟支援的。翠绿的油菜,十多棵捆成一把,十多把装在一个用草绳编织的大网兜里。许多大老爷儿们抱着分得的一大网兜油菜,禁不住热泪盈眶:“今年遭这么大灾,政府给咱粮,还想着咱吃菜,真是……”那年冬天,差不多家家院子里多了件新物:吃完油菜剩下的草绳大网兜,人们舍不得扔掉,把它挂上门框、窗棂、树杈,像是一种纪念、一种彰显,挂了很久。

后来些年,一首歌大流行:“天大地大不如党的恩情大,爹亲娘亲不如毛主席亲,千好万好不如社会主义好,河深海深不如阶级友爱深……”报上说,歌词来自一个灾区的贫下中农的肺腑之言。那个年代,我信。

最后的地道

1956年的这场洪水还解开了一个谜:我村地道走向。

地道战,是抗日战争时期我华北平原上抗日军民通过挖地道能躲能打抗击日本侵略者的一种斗争方式。

我们那里也挖过地道。一九四一年八月中旬日寇三千余人向我县北部抗日根据地(包括我们村)连续进行了七天七夜的拉网式扫荡,杀我同胞五百余人,烧房两千多间,人民群众遭受了严重灾难。后来接受教训,便在各村推广了地道战。

小时候,我曾经亲眼见证过我们村的地道。

我们村儿十字街头的西北角上,曾有一个方形的小房子,有顶无门,只在南、东两面各开一个小窗户。大人们说,那是一座岗楼。我曾爬到窗户上向里头看过,下面黑黝黝的只有一个像井一样的洞口。在北街的路西村口处,有一棵大槐树。槐树下还有一个圆形的岗楼,没有门窗也没顶。我爬到槐树杈上往下看,里面也是有一个向下洞口。当时只知道这是岗楼,还不知道下面有地道。

上小学的时候,学校老师要在院西南角上挖井储存山药(也就是红薯)。我们几个男生帮着挖。挖着挖着,忽然扑通一下,人掉了下去。当时很害怕,赶紧叫人拿来灯往里头一看,原来是一条东西走向的地道。我举着灯往里头走了走,黑咕隆咚地不知通向何方,吓得赶紧撤回来。至于这个地道通到何处,谁也说不清楚。

1956年当洪水快要进街时,我的大伯在我们胡同口挖土堆埝想阻挡洪水流进胡同,但在堆好堤埝之后往回撤的时候,忽然扑通一声,一条腿掉了下去,水随之冒了上来。原来这是地道进水后塌陷了。大伯和父亲随之在冒水的北面又垒起了一道堤埝,才阻止了洪水涌进我们胡同里三家的院子。

随着大水的进街,地道也在慢慢地塌陷。几天后,出现了一条从小学山药井向东和向西到街心岗楼又横跨我家胡同的屋墙、院墙和院地的塌陷断裂带,而从十字街岗楼向南和向北也出现了这样的断裂带,说明这地道是东西南北呈十字形走向最后通向村外的。

从此以后,我村的地道销声匿迹,再也无人提起。后来一部著名电影《地道战》曾风靡全国。电影中所展现的那些躲法、战法有无在我村地道中实践应用过,小时候没细问,现在知情者均早已作古,留下没法弥补的遗憾。

天雨成灾

清官店遭遇第二次洪水是在1963年。如果说1956年的洪水主要是由于滹沱河水泛滥从地上袭来的,那么这次洪水则主要是连续大雨从天而降的了。

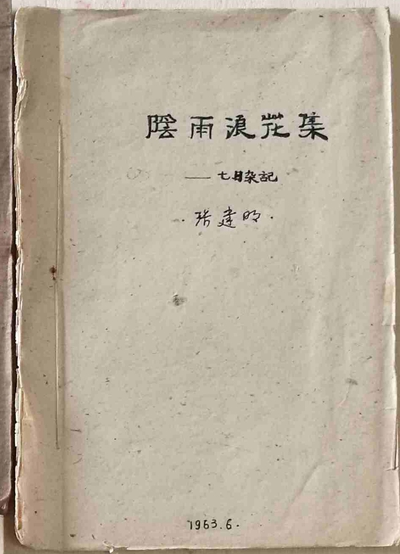

那年我18岁,正在河北辛集中学住校上高中,并已开始学着写诗,后来发表在1964年9月《人民文学》上的诗歌处女作《赶车曲》就是那年写作的。高一学年结束放暑假,我回到清官店老家,再一次从头至尾经历了一场比1956年更大的洪灾,还在雨中、水中试着用日记诗的形式记录了当时的所见、所感。这本我当时用白线装好的《阴雨浪花集》(见附录一),一直放在母亲为我保管的书箱中,当重睹旧物时,心中涌上无限感慨。那些写在发黄纸页上的稚嫩钢笔字行,在今天读来似乎不能称之为诗,但却真实、准确、具体记载了这场洪水的发生及期间的一些村事。整整六十年过去,按说,它该算是一件文物了。

这本小集是折纸线装,连封面、封底在内不过12个页面。封二有跋:“一九六三年阴历六月十四日(公历8月3日——新注)下午至阴历六月二十一日上午,大雨连绵,连下七日七夜,房倒屋塌墙坍者,不计其数。田中水深三尺,街中尤起浪花。令人悲叹不已。之时,悲喜交替,感情极变,特作此集以记之。一九六三·六·二十一”。

正文共写小诗9首,每诗前皆有记时、记事小序。第一首《喜雨》序和诗记:“6月15日(阴历,下同——新注),因昨夜降透雨,众人皆赞:昨夜落透雨,人喜苗亦喜。见面第一句,此雨是好雨。”

本是久旱逢好雨,但连下三日后好雨就开始变为坏雨。《雄鹰颂》序记:“6月17号中午,阴雨霏霏,已下三日,房倒屋塌,村遍叹声……”《社干会》序记:“6月17日傍晚,阴雨仍下,社干召开紧急会,借出社里苇席百余领,保住不少房屋。”《无题》序记:“6月18日,黎明,横风猛雨,房塌声与沉雷声连成一片。”《取水》序记:“6月18日,大水没过水井,无食水,人皆到地中井以笸箩载水桶取水。”《示儿》序记:“6月19日,大水进街……”

那些天,家家房倒屋漏,无处栖身,人们或在未塌的屋角支块雨布蜷身而卧,或打把雨伞、顶块雨布在当街雨水中呆呆伫立。家家早没干柴,做顿饭非常困难,只能饥一顿饱一顿。全村只在十字街小卖部有一台小收音机,每当播报“天气预报时”,无声的男人和女人们便挤满了小卖部,并一次次为那“还有大雨”的预报充满失望甚至恐惧。唯一能使村人感到安慰与有了希望的是当巡视或空投救灾物资的飞机飞来时。《北京有亲人》序记:“6月20日,近几日,因房倒屋塌,人皆丧气。飞机常飞来,低飞盘旋,此时,人们才有喜意。”小诗后两节记:“隆隆马达响,飞机穿低云。带走风雨声,带来人欢欣。/众人仰首呼,呼声如雨紧:‘党在关怀咱,北京有亲人!’”

当时只以为是天上大雨连绵造成洪灾,后来才知那平地三尺深水也因滹沱河又一次决口造成。所以,当大雨在6月21日终于停歇后,村中、田中洪水并没有很快撤走。最后一诗《水上喜事》序记:“6月24日,是张振吉之子婚日,因大水未退,乃以笸箩载新人完婚。”诗曰:“白云水上浮,群人满村口。蛙跳报喜讯,水上现小‘舟’。/笸箩连成串,轻‘舟’结彩绸。五人推‘舟’走,新人颤悠悠。/礼炮鸣三响,笑声随乐奏。谁说人苦闷,一喜驱百愁!”

1963年那场洪水过后和1956年洪水过后的结果大致一样,虽然庄稼无收,但有政府的关怀和各地的支援,人们的衣食还是无忧。特别是在经过了“低指标、瓜菜代”的三年困难时期后,人们能吃饱肚子就非常满足了。1964年春节放假期间,我写下了《春节记实》(见附录二)一组小文,真实记录了我们那里“灾区不见灾情”的村景、社情和人们感恩、奋发的精神面貌。

后来,由于上游兴修了水库,滹沱河再没有泛滥,河道基本变成了农田。我们那里也再没有发过洪水,村西古河道的低洼地也在农田基本建设中被填成了平地。后来,村南挖了一条水渠,能引水库里的水来浇地。后来,水渠里没了水,全村靠机井水浇地和食用。再后来,机井水位越来越低,现在要把机井管下到一百五六十米深才能有水,成为华北地下水大漏斗中的一部分。曾经有段时间,村民食用水5天才能供应一次。

村南口一段水渠被柴禾填满,右侧为清官店仅有的小桥实体。

(摄于1996年)

大自然本是一个既矛盾又统一的整体。人类在享受着征服大自然的美味佳肴时,也开始品尝因征服大自然而不可避免地会破坏这个矛盾统一整体所酿造出的涩汁与苦酒。

【附录一】《阴雨浪花集》

(小序)1963年阴历(下同)6月14日下午至阴历6月21日上午,大雨连绵,连下七天七夜。房倒屋塌墙坍者不计其数。田中水深三尺,街中尤起浪花。众人悲叹不已。

之时,悲喜交替,感情极变,特作此集以记之。

一九六三.六.二十一

喜雨

6月15日,因昨夜降透雨,众人皆赞:

昨夜落透雨,人喜苗亦喜。

见面第一句:“此雨是好雨!”

社干会

6月17日傍晚,阴雨仍下。社干召开紧急会,借出苇席百余领,保住不少房屋。

窗外风雨急,室内五人坐。

社干紧急会,开得正热烈。

莫道此会小,屋檐席下乐。

无题

6月18日,黎明,横风猛雨,屋塌声与沉雷声连成一片。

炕角望窗外,风猛雨如浇。

隆隆屋塌声,房倒知多少?

取水

6月18日,大水没过水井,无食水。人皆到地中井以笸箩载水桶取水。

浑水没胸脯,村人牵小“舟”。

“舟”内盛何物?取水古少有。

示儿

6月19日,大水进街。一子入水嬉闹,人劝之不听,仍戏水。其父至,告曰:

大雨五昼夜,平地浪花起。 淹了咱社田,儿啊莫嬉戏。

淹了咱社田,儿啊莫嬉戏。

大雨五昼夜,街水没过膝。

房倒屋又塌,儿啊莫嬉戏。

大雨五昼夜,日夜煎百虑。

熬爹眼皮肿,儿啊莫嬉戏。

俺们社长

6月19日,近几日,俺们社长忙不开交。因见其佳,吟一诗颂之:

穿条小短裤,浑身湿漉漉。

查水刚归村,又看五保户。

裤管挽过膝,两手牛粪泥。

抹得匀又细,仓库不漏雨。

心上事如星,两腿不离地。

先公后顾己,莫怪人赞誉。

雄鹰颂

6月19日中午,阴雨霏霏,已下三日,房倒屋塌,村遍叹声。之时,一机低飞,众人高呼。悲喜之际,随吟一首:

雄鹰啊雄鹰!

你穿过层层雨雾,

飞得低低,

掠过倒塌的屋顶。

隆隆的马达,

同雨声争鸣。

雄鹰啊雄鹰!

是什么在注视着你?

是千百只焦灼的眼睛。

你带走了人们的苦闷,

带来了党的关怀,

带来了北京的温情!

北京有亲人

6月20日,近几日,因房倒屋塌,人皆丧气。飞机常来,低飞盘旋。此时,人们才有喜意:

阵雨霏霏下,村村雾中隐。

田中蛙喧噪,高蝉时凄吟。

院中干巴土,七日无处寻。

房塌屋墙倒,何处能安身?

顶顶伞笠下,阶前站满人。

低头不忍看,羽箭射穿心。

隆隆马达响,飞机穿低云。

带走风雨声,招来人欢欣。

众人仰首呼,呼声如雨紧:

“党在关怀咱。北京有亲人!”

水上喜事

6月24日,是张振吉之子婚日,因大水未退,乃以笸箩载新人完婚。

白云水上浮,群人满村口。

蛙跳报喜讯,水上现小“舟”。

笸箩连成串,轻“舟”结彩绸。

五人推“舟”走,新人颤悠悠。

礼炮鸣三响,笑声随乐奏。

谁说人苦闷,一喜驱百愁!

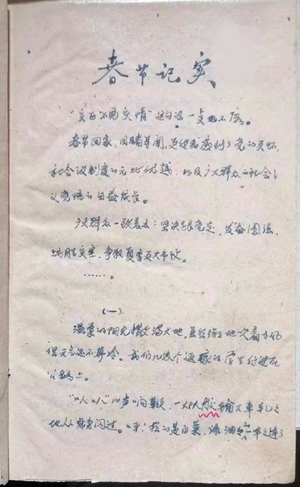

【附录二】《春节记实》

“灾区不见灾情”这句话,说的一点儿不假。春节回家,目睹耳闻,更使我感到了党的关怀、社会主义制度的无比优越以及广大群众的社会主义觉悟的日益成长。

广大群众一致表示:坚决跟党走,发奋图强,战胜灾害,争取夏季更大丰收。

……

(一)回家路上

温柔的阳光洒满大地,虽然徐徐地吹着北风,但天气还不算冷。我们几个放假返家的学生行进在公路上。

“叭,叭!”几声响鞭,一大队胶轮大车轧轧地从我们身旁闪过。呀!拉的是白菜,绿油油的一车车连了起来,像一堵绿色的城墙。

“喂,上哪儿拉的?”

“中国嘛!”赶车的老爷爷放慢了牲口,满带欣喜自豪的口气,说罢,哈哈地笑了起来。

我们也笑了。

“是小白菜。”我们低声议论着。

“别看菜小,心儿——可不小呀!”老爷爷像是对我们不满而又风趣地说着:“你们知道它是从哪儿来的吗?从南方。政府从千里以外运来青青的菜,让我们过好年——白给的呀!要是过去受这么大的灾,粮食没有,一家人逃荒在外,想过年?那不是白日做梦!哪里来的青菜?恐怕连富人家的白菜疙瘩也吃不上呀!……”他又沉默了。显然,又勾起了他那心酸的往事。

哦,我这才明白了老爷爷说的“心儿——可不小”的含义。

(二)位伯年集

“啪,啪啪啪,啪啪……”还没有走进位伯村(回家路上经过的一个大村子——现注),一阵阵清脆响亮的爆竹声又勾起了美好的童年生活记忆。

在那人寿年丰的年集上,卖爆竹的人用红缨枪挑着一串串红红绿绿的爆竹,高喊着:“山东鞭,真正的山东大响鞭!”哦,又点着了:“啪,啪啪啪,啪啪……”就像现在一样地响着。预兆着春节就要来到了……

走进位伯大街,好多的人哪!我挤着,抽着空子向东走。耳边响着人们欣喜的谈笑:

“你这鞭炮多钱一挂?”

“一毛。”

“不贵呀。”

……

挤呀,挤呀!我像喝醉了酒一样被挤得东倒西歪,背上的行李卷儿像拨浪鼓似地两边晃荡着。

“想不到这个年集人还这么多!”

“是呀,年货比去年一点也不少!”

“物价也还是挺稳定的。”

……

人们议论着。

“哎呀,老兄,你怎么也来了?”我回身一看,是一个银发飘飘的老汉艰难地在人群中挣扎着:“只要我能走得动,没事儿也想到集上转转,看看人们。”

我来不及看两边的年货,只是慢慢地挪动着。到了年画市上,我不得已停了下来观望着。多好的水色呀!真是七颜六色、五彩缤纷。一个老太太挤上去,挑着年画。

“张羽煮海、季季花开、十二属相……”卖画人一张一张的掀着,直到掀到了那张有毛主席像的中堂年画,老太太才颤巍巍地拿出钱来……

挤呀,挤呀!没有一里长的街道,硬是用去了一个钟头的时间。我整一整行李,走出了位伯村。

身后又响起了爆竹声:“啪啪,啪,啪啪啪……”

(三)写对联

正在家里吃饭,宋小昌姐夫进来了。一听他说要让我给他写对联,我惊讶了。

过去他是不贴对联的。每逢春节,他只是在屋门口竖个天灯,说“福气见了红灯会自己来的。”我便打趣的说:“姐夫,今年怎么改行了?”

“社会变了,我也得随着变呀!我家立了三辈子的天灯,油钱也不知花了多少,可是福气像和咱们有仇似的。只有现在……”他不再往下说了。

“写什么话语呢?”本来我可以翻开报纸任意地就能写出一套,但是我还是问了问他。

不料他却沉思了一半晌,才慢慢地、十分珍重地说:“就写上这几句话吧!”

我知道这是他心底深处的话。于是提起笔来,小心翼翼地写了下来:

胜灾荒感谢共产党

度新春想念毛主席

横披是:永不忘本

(四)二蛋子

我正在自家院子里筛着煤渣,一阵嚷嚷的喧闹声把我引出了大门。

一群人围着二蛋子。我不知出了什么事,跟了上去。

“哼,国家对咱们这样照顾,还派慰问团来访问。你倒好,对慰问团说吃不饱,要饿死。”

“哪一样亏待了你?你不好好地为队里干活,一天价和那个富农分子在一块儿嘀嘀咕咕。可是为了你孩子多,国家仍然给你救济粮、救济款、白面、白菜,哪一样比别人少?”

“你嚷嚷腿疼,不能买粮食、买菜去,国家用汽车给你运到中里厢,大队派人派车给你拉来。你倒好,反咬一口。”

“你到底存的什么心?”

“想给国家、政府、大队抹黑。”

……

人们质问着他,显然越来越怒了。一个老汉——是三爷,颤巍巍地走上去,拉着二蛋子的衣角,艰难地说:“大侄子,要想一想啊,你爹是怎么死的?哪年过年时你是怎样扯着你娘的衣角去要饭,还被地主打了出来……”

“我错了。”没等三爷说完,二蛋子就难堪地低下了头去。

这时,村支书记来了,把他拉到了一边……

正月初二,路过二蛋子家门口,传出一阵“叮叮当当”的声音。走进去一看,二蛋子正在收拾铁耙呢。我问他:“早哇,还没破五就开工干活了?”他看了看我,只是笑了笑。

我发现,在他那微笑的一瞬间,好像掩藏着内疚的心情和蕴藏着无穷的力量。

(五)扫雪

“今冬麦盖三层被,来年枕着馒头睡。”瑞雪后人们的喜悦心情是很容易想到的。

春节前后连下几场大雪,正月初五人们就不约而同地拿起扫帚、背上铁锨把路扫了出来。准备干活呀!

我也参加扫路了。

边扫边谈。二爷捋一捋胡子说:“别看下了几场雪,天气还是这样冷,可是咱们的心里早热乎起来啦!”说着,人们又笑了起来。

“是呀,咱们的大社员,一定好几夜睡不着觉了。”俏皮的大夯哥说着。

二爷外号叫“大社员”,被说的不好意思,却又自豪地笑了。

生产队长走了过来,一边除着雪块,一边说:“等雪一化,咱们就要开活儿了。都准备好家伙什儿呀!”

说着,队长又走到麦地里,竟忘记了寒冷,两手挖着雪:“嘿,麦子在雪底下笑着呢!”他看着那深青色的麦苗自言自语、又似乎是对着麦苗说的:“好好长吧,多打麦子,多交公粮,报答国家的恩情啊!”

人们听着,会心地笑了。

路扫完了。我向着远方望去,在那银白色的海洋里,一条褐色的长桥通向了远方,越远越加平坦,在那天地相连处,颜色似乎变成了绿色,黄色,金黄一片了……

1964年2月于故乡(文中人有的用了为化名,小标题为新加)