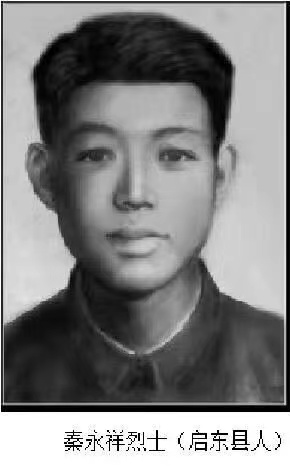

在盱眙大地上,长眠着一位为抗战牺牲的革命烈士,他就是被誉为“中国保尔”的军工英雄吴运铎的亲密战友,新四军二师军工部子弹厂厂长——秦永祥!

秦永祥(1914~1945年),江苏启东泰安乡人,1938年加入中国共产党,同年由上海地下党组织介绍,来到皖南参加新四军,被分配到新四军的修械厂,从此开始从事兵工工作。后调至新四军二师军工部,担任子弹厂厂长。1945年5月,在拆卸一枚日式山炮炮弹引信进行研究时,发生意外爆炸,在送往芦店野战医院途中不幸牺牲,年仅31岁。秦永祥牺牲后,埋葬在野战医院西边不远的小朱郢村外(今属盱眙县天泉湖镇范桥村)。

幼失父母,为谋生沪上做童工

1914年秋,秦永祥出生在长江北岸的启东县泰安村(今江苏启东县泰安港泰安社区)。这里虽说与大上海仅一江之隔,却差别天壤,是个盐碱地、贫穷窝。父亲秦亮邦是个老实巴交的农民,但却是一个种田的好把式,而且还会做木匠活,平日里除耕田种地外,农闲时便挑起木匠家什走村串户,帮人家箍个桶、修个盆、打个桌子,生活还过得去。多少年下来,也置下了几亩地,老两口再加上6个孩子,虽说生活过得紧紧巴巴,但总算能吃个饱肚子。

秦家的几亩地被镇上的地主王粮户看上了,他千方百计想把这几亩地给弄到手。一会说秦家的地碍着他家的田,一会又说秦家地挡着他家的路,要秦亮邦把地让给他。秦家就指望这几亩地糊口,说什么也不能让啊。于是,王粮户动了真格。就在秦永祥7岁那年(1921年)初夏,王粮户歪着心思又来“买”地,秦亮邦看着田里正待收割的小麦,当然不同意。哪知王粮户早已勾结了官府,一纸诉状把秦家告到了县衙。官官相护,秦家输官司,土地被王粮户霸占,秦家也倾家荡产。秦亮邦被迫无奈,服砒霜自杀。永祥的母亲哭得死去活来,一根麻绳上了吊,留下的6个孩子转眼成了孤儿。无奈之下,大哥秦永康去一家药房当了童工;姐姐秦永兰、妹妹秦永珍给人家做了童养媳;小弟秦永亮送给了人家(不久后病死)。贫穷的叔父看着哥嫂死去、丢下的孩子无人照顾,便把9岁的二哥秦永高和7岁的秦永祥带回家里,可自己也养不了啊,只能让他们帮着做些简单的农活,帮邻居拔草除地,糊口饭吃。找不到活干,小兄弟俩就捧着一只破碗、拿着一根打狗棍,四处乞讨,相依为命,真是苦不堪言。

1925年,13岁的秦永高听大人说上海城市大,能找到事做。于是他站在江边,看着长江南岸的上海,想到大上海去谋求出路。便和邻家孩子茅运华一起,偷偷跟在大人的后边,混上过江的轮渡,来到上海。秦永高来到上海后,举目无亲,大字不识,白天饿着肚子到处跑厂子找工作,挨家挨户讨饭,喝黄浦江水充饥。晚上就在屋檐下、门厅间、桥底下睡觉。冬天穿着捡来的破棉袄,腰间系根草绳,赤着脚板,饥寒交迫。就这样熬了一年,好不容易才在上海万利袜机公司找到一个差事,当上了童工。

此时秦永祥才11岁,只好一个人孤苦伶仃地在家乡生活。转眼过了两年到了1927年,秦永祥想二哥13岁就去了上海,我今年也13岁了,总不能这样在家讨饭吃吧。于是他一个人离开了家,过江到上海寻找二哥秦永高。经过到处打听,终于寻找到二哥秦永高,此时秦永高正在当学徒。在二哥的师傅和工友的帮助下,秦永祥也进了上海万利袜机公司当童工。从此,兄弟两人相依为命,在上海打拼,食不果腹,衣不蔽体。1929年秦永祥15岁那年,瘦弱的他患了伤寒病,一直高烧不退、昏昏迷迷。由于无钱医治,二哥无奈,只好把他送回乡下老家。幸亏在药房打工的大哥秦永康多少懂得一些医疗知识,加上药房朋友们的帮助,经过尽力抢救,终于脱险,逐渐康复。秦永祥大病初愈,便又回到上海。可是工头不肯收留,几经哀求,工头也没有松口。兄弟二人只好抱头痛哭。好心的师傅和工友们看这两个孩子可怜,大家一起去哀求工头,又一起凑了点钱给工头送礼,一起给工头磕头,工头这才勉强同意留下继续打工。

就这样一过就是七八年。由于袜机厂设备都是欧洲进口,技术先进,秦永祥脑子灵活,人又勤快,就让他学习“外国铜匠手艺”(即钳工),负责修理机器。由于他吃苦耐劳,勤奋好学,工作细心,心底善良,深得工友们的喜欢。经过七八年的敲敲打打、修修补补,钳工手艺相当精湛,成了厂里的技术尖子。

1936年底,中共上海地下党组织成立了“临时工作委员会”,开始准备重建上海地下党。为此,许多的工厂、学校都秘密地组成了地下党组织,开展党的宣传工作,号召工人学生团结起来,反对外国列强,反对日本帝国主义。袜机厂的地下党组织见秦永祥家庭出身好、思想进步、群众基础好,便作为基本群众加以培养。在厂地下党组织的关心教育下,秦永祥提高了觉悟,懂得了许多革命道理,和工友们一起上街游行,散发传单,张贴标语,成为一名积极分子、工人骨干。次年,秦永祥加入中国共产党,从此走上了革命道路。

投身革命,搞军工结交吴运铎

1937年7月7日,发生了卢沟桥“七七事变”,抗战爆发。那年秦永祥23岁。他和其他爱国人士一起,走上街头,宣传共产党的抗战主张,号召全民抗日。不久,日军疯狂进攻上海,发生“八一三”事变。国民革命军19路军浴血抗战,秦永祥和工友们一起,为抗战部队送给养、运弹药、抬伤员。尽管将士们血战三个月,但最终失败,上海沦陷。

为抗击日本帝国主义,中国共产党经与国民党谈判,将鄂豫皖湘赣闽浙粤等八省坚持游击战争的红军和游击队改编为“国民革命军陆军新编第四军”,简称新四军。就在这年12月25日,新四军在湖北汉口正式成立。1938年1月6日,新四军军部移驻江西南昌;4月5日转移到皖南岩寺,8月进驻泾县。新四军对日作战全面拉开。

随着抗日作战的深入与扩大,新四军枪械维修、武器制造、弹药供应都面临困难。而国民党当局对新四军武器弹药的补充采取限制政策,使新四军处于“军装不备,弹药不充,枪械不补”的困难境地。这些都亟待解决,1938年4月,新四军军部决定创办皖南修械所。为了提高修械所的技术力量,决定从各地抽调技术人员。9月,吴运铎经安源煤矿党组织介绍,一行四人来到皖南,分配到新四军皖南的兵工厂——军部修械所。此时,秦永祥也由上海地下党派送,来到皖南参加了新四军,在军部教导队学习一个月后,也分配到兵工厂,从此便与吴运铎成为亲密战友。后来,吴运铎在回忆与秦永祥第一次见面时这样写道:

1938年秋,我们正在忙着建立新的兵工厂。这一天,我正在忙着布置俱乐部时,突然来了一位陌生的青年人,他自我介绍说,他是上海的工人,由上海地下党介绍参加新四军,入伍后先在教导队学习,毕业后,就被分配到兵工厂工作。他诚恳、乐观,对革命事业忠心耿耿,我俩一见如故。从此,我们就在工作、学习、生活在一起了。这位年青的上海工人就是你三叔秦永祥。(吴运铎十一月三日《给秦峰的信》)

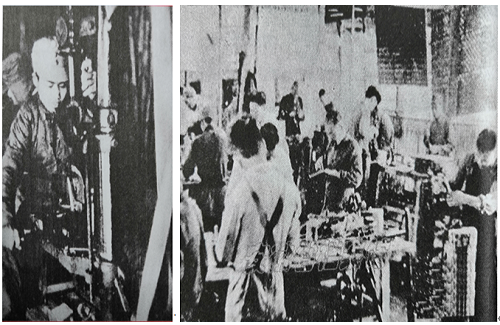

(新四军军部简陋的兵器修械所)

据吴运铎回忆,当年创建兵工厂时,条件非常艰苦,可以说是白手起家。兵工厂地处皖南黄山东北约50公里的叫做“麻岭”的小山村。工厂设在一户普通的农家小院里,当时根本谈不上厂房设备,厂房是民房和自己搭建的茅草房,设备是老虎钳、锉刀、锤子、石磨、风箱,还有土筑的炼铁炉,许多设备只能安放在露天的院子里。吴运铎是机电工,秦永祥是钳工,都是当时急需的技术工种。他们把从民间收购的、打扫战场收集的、战斗时用坏的枪支零件集中起来,再五花八门的分类,修理组装成能使用的枪支、小炮。又把用过的子弹壳搜集起来,重新修理、装药,制作出新的子弹、炮弹。还把从敌人那里缴获的枪炮、炮弹拆解观察、研究分析,为我所用。还有用土法制造各种弹药,打造刺刀、大刀等,供前方战士们打仗。他们还广泛收集废铜烂铁,采购废旧的机床,自己动手土法上马,制造出各种实用的军工机器。就这样,他们相互交流、不断学习、试验研究,建起世界上奇特的兵工厂,形成了制造、修枪、锻工、枪托、子弹等车间,在抗战中作出他们的贡献。在共同工作和生活中,秦永祥和吴运铎也结成了深厚的战斗友谊,而且,秦永祥还成为吴运铎的入党介绍人。

(秦永祥与罗克绳介绍吴运铎加入中国共产党)

在当时,新四军内部的党组织也是不公开的。修械厂党支部一直在关注着吴运铎的思想进步,秦永祥经常与吴运铎谈心,并把吴运铎的思想进步情况向支部作了汇报,提议将吴运铎发展为党员。支部指定秦永祥作为他的培养联系人,从政治思想上帮助他,提高他对党的认识和共产主义觉悟。1939年5月18日,在秦永祥、罗克绳的介绍下,吴运铎光荣地加入了中国共产党。后来,吴运铎在《把一切献给党》一书中记录了的入党经过:

一个星期日的早晨,吴运铎跑到后山草地上看书学习。不一会儿,共产党员秦永祥手拿书本也来到这里,并与他促膝谈心。秦永祥问吴运铎:“老吴,你将来准备做什么?”秦永祥的问话激起了吴运铎心中的涟漪,吴运铎把千言万语化作一句话:“做一个共产党员!”接着他又诚恳地对老秦说:“老秦,我早就想参加党,为党做更多的工作,只是我有不少缺点,性情又急躁,恐怕离党员标准太远了。”秦永祥说:“做个革命战士,最重要的的是要有坚定的立场,对党无限忠诚,经得起任何考验,不管什么时候,都跟着党走,永不变心!只要努力争取,党一定会吸收你的!”吴运铎激动地说:“为人类最美好的理想——共产主义事业而斗争,就是终身最大的幸福,我要把自己完全交给党,听党的话,希望得到你的帮助。”

1939年5月18日的晚上,当月亮刚刚爬上山头,吴运铎在入党介绍人秦永祥、罗克绳的带领下,沿着林荫小路,走进一块不大的草地。在这里召开了支部大会。经表决,支部大会一致通过了吴运铎的入党申请。吴运铎抑制不住内心的激动,面对挂在树枝上的党旗庄严宣誓:“我自愿加入中国共产党,积极工作,努力学习,不惜牺牲个人一切,誓为共产主义的最后实现,终身奋斗到底!”(《吴运铎画传——把一切献给党》第五章)

吴运铎经常说,我后来的每一个进步,都有秦永祥等同志的帮助和指导。每当回忆起秦永祥,吴运铎总是说:

“他真是个好同志,回想战争的年代里,我和他并肩作战、共同劳动和学习,这些回忆总是给我增加鼓舞,要更好的为党工作。”(吴运铎三月六日《给秦永高的信》)

“你谈到永祥性格急躁,不过我倒不感觉。我觉得他参加革命后,对自己要求很严,不论是政治上、思想上和技术上,都提高的很快,他无限忠诚于自己阶级的事业,也很聪明,这些都是值得向他学习的。”(吴运铎五月五日《给秦永高的信》)

后来,吴运铎同志在中国军工事业上作出了巨大的贡献,被誉为是中国的保尔,他的自传《把一切献给党》深深地感动和教育了新中国的年轻一代。

九死一生,渡长江归队新四军

蒋介石为消灭江南新四军主力,1940年10月19日发出“皓电”,限令江南新四军撤到江北,同时密令顾祝同“对江南匪部,应按照前定计划,妥为部署。届时应立即将其解决,勿再宽容”。并调集数十万军队对新四军实施“围歼态势”。一时乌云滚滚、风雨欲来。

1941年1月4日,新四军军部和部队共9000余人奉命北移。修械厂接到军部命令后,忍痛将机器拆毁、就地掩埋后,组织人员开始突围向苏北转移。6日,当军部和部队进入安徽泾县茂林地区时,突遭事先埋伏的国民党军队7个师8万余人的包围和袭击。广大指战员面对十倍于己的敌人,经过7昼夜浴血奋战,但终因众寡悬殊,弹尽粮绝,除2000余人突出重围外,一部被俘,大部壮烈牺牲。这就是震惊中外的皖南事变。

在转移过程中,秦永祥因为肺病加重,没有跟上队伍,就打扮成商人模样继续转移。吴运铎也因腿伤复发、化脓感染,高烧不退而掉伍,被一位老大娘救起。老大娘的儿子又找来两个老乡,用担架抬着他找到当地党组织。在一所小学校里,秦永祥和吴运铎相遇。为了便于行动,秦永祥、吴运铎和另外四个同志组成一个小组,装扮成难民,在敌人的层层封锁、重重包围、随处盘查下,艰难地向北突围。他们时刻面临着敌人、汉奸的搜捕和追击。凭着机智、坚强和勇敢,在老百姓的掩护支持下,艰难地通过了无数的关口,穿过敌人占领的常州城,来到长江边上。日军的舰艇在江上来回巡逻,封锁了江面,小组成员只好两两一组,分头寻找机会,设法过江。秦永祥比吴运铎大3岁,平时对吴运铎处处照顾,所以他不顾自身病痛,主动要求和吴运铎分在一组,好一路上照顾腿负重伤的吴运铎。

(老渔夫乘着夜色把吴运铎和秦永祥送过长江)

(老渔夫乘着夜色把吴运铎和秦永祥送过长江)

冬天的江边冷得出奇。白天,秦永祥和吴运铎一起潜伏在江边的枯草丛中。到了下午,天上开始飘起鹅毛大雪,天气更冷了,这样的天气根本无法游过江去。秦永祥悄悄地摸到江边一个茅草棚前,见里面只有一位老渔夫。秦永祥便向老渔夫伸出了四个指头,老渔夫一看,立即明白了:“你们是四哥(老百姓对新四军的称呼)?是新四军?”秦永祥亲切地说:“是的,老大爷,我们就是新四军。接到上级命令,要我们转移到江北去,现在鬼子巡逻船封了江,我们又没有船,您老能不能把我们送过去?”老渔夫当即就说:“你们要去江北?行!我就是拼上老命,也要把你们送过江去。你们放心好了,有我就有你们。”

于是,三个人乘着夜色,踏着地上厚厚的积雪,来到江边。老渔夫从江边的草丛中牵出一只小木船。老渔夫说:“村子里的船都被鬼子拖走了,这是我提前藏在这里的,船虽小,但这时候正好派上了用场。”他们三人乘着敌人巡逻船刚刚过去的间隙,迅速登上小船,顶着呼呼的西北风,向着长江北岸拼命划去。天漆黑漆黑,伸手不见五指,小船在大风浪中,一会冲上浪头,一会钻进低谷,尽管冷风飕飕、浪花飞溅,两个人都屏住气,不敢出声,也忘记了伤痛,紧张的捏了一把汗,连头上都是大汗淋漓。衣服也被江水打湿,结满了厚厚的冰。经过一个多小时奋力划船,终于渡过长江,到了江北。告别了老渔夫,他们继续向前走去。(《吴运铎画传——把一切献给党》第六章)

当秦永祥和吴运铎到了苏北黄桥镇时,正赶上黄桥镇军民举行“庆祝黄桥战斗胜利大会”。他们这才像回到了家、找到了亲人一样,激动的热泪盈眶。

皖南事变,新四军遭到了巨大损失。军部修械所的人员从皖南向苏北转移途中,在江苏句容县被日军包围,40余人壮烈牺牲。其中,吴运铎的入党介绍人罗克绳,和6位同志一起转移时,在一个小村里被特务发现,不幸被捕,全部被鬼子残忍杀害。吴运铎、秦永祥等其他人员历尽艰险、九死一生,终于冲出重围,先后到达苏北盐城。

1941年1月20日中共中央军委发布重建新四军军部的命令。23日,新任命的新四军将领宣布就职。25日下午,新四军军部在苏北重镇盐城正式成立。2月26日,新四军扩编为7个师并1个独立旅。同时,成立了新四军军工部。吴运铎、秦永祥都分配到军工部工作,继续从事军工事业。

血雨腥风,忍病痛坚持抓军工

重建的新四军军工部于1941年1月底成立,即驻在盐城县岗门镇,由韩振纪任部长,吴师孟、孙象涵任副部长,下辖机工、手榴弹、枪弹、铸造、引信底火、木工和修械7个工厂。吴运铎留在军工部,秦永祥分在修械厂。

军工部刚成立不久,岗门镇就遭到日军飞机的大肆轰炸。军工部只得迁往盐东大佑棉垦三区,继续组织军工生产。5月,大佑棉垦区又遭日机轰炸,军工部再次迁往盐西小阜庄一带。7月,日伪军17000余人对盐阜根据地发动大规模“扫荡”,军工部所属工厂无法继续集中生产,遂将机床等笨重设备沉入湖塘水底,或埋藏在地下。在残酷而艰苦的反“扫荡”斗争中,秦永祥始终是带病打仗,表现出了高度的机智与勇敢。战斗打了五十多天,终于取得了胜利。反“扫荡”结束后,军工部奉命迁往阜宁西南的小陈集、董家舍一带集结待命。面对敌人扫荡频繁,根据地范围压缩,工厂不宜集中生产的实际情况,军部首长于8月5日发出指示:撤销军工部,将人员设备调拨各师,由各师分散自行组织军工生产。就这样,两位亲密战友被分到两地:吴运铎被分配到二师军工部修械所,跟随副部长吴师孟一起来到皖东淮南根据地。秦永祥则分配到三师军工部,仍然留在苏北根据地。尽管淮南、苏北两地相隔几百里,又处在战乱之时,但他们之间的革命友谊从来没有淡忘,反而经常通信,交流军工生产的技术和经验,通报各人的思想和生活,像亲兄弟一样、胜过兄弟。

1941年8月份,新四军三师军工部在阜宁县大施庄成立,由原军部军工部副部长孙象涵任部长,原军部军工部工务科长田汝孚任工务主任,人员和设备都来自军部军工部,秦永祥被分配在修械所工作。时有员工200余名,配有2台钻床、4台老式皮带车床、10余台虎钳和其他一些设备,非常简陋。可当时的任务十分繁重,除了修理枪械外,还要进行大量新武器弹药的研制工作。如:研制铜头子弹、研制枪榴弹、改进黑火药、改进雷管的质量等。秦永祥凭着自己熟练的钳工技术,为武器的研制、生产做出了重大的贡献。

(新四军兵工厂生产的部分武器弹药)

敌人对苏北的“扫荡”从未放松,新四军一直处于艰苦的反“扫荡”的战斗中,没有吃没有穿,没有枪没有炮,无法长期立足,压力巨大。由于敌人的扫荡,秦永祥所在的三师兵工厂经常“搬家”,有时候在一个小村才落下脚,正准备卸下机器进行安装,突然接到敌情通知,马上又赶紧转移,根本没有休息的机会,有时候连饭都吃不上,真是艰苦卓绝。秦永祥因为患有严重的肺炎,经常发热高烧,可他还是“隐瞒病情”,一直坚持和同志们一起——转移、战斗、生产。

为了适应盐阜地区水网密布、濒临大海的特殊地形和日伪进行大规模“梳蓖式扫荡”,三师军工厂建立了“海上兵工厂”,就是用几十条大木船,将有关机器、工具、化铁炉等装到船上,船舱里装满了炸药及所需的原材料,生活、生产都在船上,每条船就是一个车间,开进苏北北面的黄海,成了移动式的船上兵工厂。敌情缓和时,就把船停泊在河道港汊或近海港湾,抓紧生产;遇到敌情,立即开船转移,和敌人的部队和巡逻艇“捉迷藏”,在转移的过程中,也在赶修枪械、制造武器;如果与敌人遭遇,万一走不脱,那把军工船当作一枚大炸弹冲向敌舰,与敌舰同归于尽。“船上兵工厂”的日子是异常艰苦的,海水又苦又涩,不能喝也不能用,战士们开始吃豆子,吃完了就吃地瓜,地瓜吃完了就只有吃炸过油的豆饼和岸边挑来的野菜,用的吃的是用锅碗瓢盆等接来的雨水。就这样,秦永祥和战友们战胜了重重困难,一面打仗、一面转移、一面生产,一次又一次巧妙地避开敌伪、转危为安,在极其艰难的情况下,不分昼夜,坚持军工生产,赶修大量枪支,土法制造刺刀、大刀、地雷、子弹、手榴弹,源源不断供给了战场需要。

1942年底,日伪军对盐阜地区再次进行大规模“梳蓖式扫荡”,新四军军部从盐阜停翅港向苏皖边境的淮南地区转移,1943年1月到达盱眙黄花塘。三师军工部原定2月从海上向北转移的计划,也因敌伪从海陆空三方面包围“扫荡”而无法实现。为避免海船、物资被敌方利用,三师军工部当机立断把海船炸沉,秦永祥跟随工厂战友一起向西突围到达射阳,再经盐城转移到盐东地区,组建了手榴弹厂。紧张的战斗和艰苦的生活让本来生病的秦永祥病情恶化,出现了气喘、咳嗽、发烧等严重病情,经常吐血,有几次晕倒在车间里。上级为了照顾他,准备介绍他去上海养病,可是他不想离开部队。秦永祥想,如果吴运铎在身边,听听他的建议多好啊!可是吴运铎在淮南二师,离这里几百里路,怎么办呢?又一想,军部现在不是移驻到淮南黄花塘了吗?军部和二师靠得很近的。于是他向组织提出,能否到军部医院治疗。上级权衡再三,觉得军部有崔义田这样的医疗专家,还有罗生特这样的外国医生,医疗技术比较高明,于是同意了这个方案。

来到淮南,造兵器支援大部队

1943年2月中旬,秦永祥扮成商人模样,经过十多天的长途跋涉,历经千辛万苦,穿过重重封锁,徒步几百里,从盐东来到淮南。他先到盱眙大刘郢二师师部,找到了吴运铎。两位老战友见面,紧紧抱在一起。当吴运铎看到秦永祥消瘦的身体、艰难的走步和憔悴的面容,听着秦永祥的诉说,禁不住哭出声来,泪流满面。吴运铎想了一下,果断地说:“我直接去请示罗司令,请求他把你从三师调过来,在这里我可以照顾你,你可以一边看病,一边还能帮助我一起搞搞军工,你看如何?”秦永祥也流着泪说:“我来就是听你的意见的。我听你的,你就是我的亲弟弟啊!”

此时的二师军工部撤销,将下辖的3个工厂划归淮南苏皖边区津浦路东军分区,改称路东军分区军工科,吴运铎任科长。吴运铎和他去一起到二师师部,直接向罗炳辉师长汇报。罗师长一听秦永祥的经历,当即表态:“同意。关于调动的事,我亲自和黄克诚师长联系。”并对秦永祥说:“你在这里好好治病,安心调养,别着急,病治好了再干工作。你和吴运铎是老战友,都是军工方面的人才,我们前方打仗就指望你们呢。”就这样,秦永祥便从三师来到二师。关于这段时间的情况,吴运铎在与秦永高和秦峰的通信中有所叙述:

你三叔(秦永祥)被分配到新四军三师(仍在苏北),我被分配到二师(淮南),从此,我们就分别了。你三叔投入了更艰苦的海上斗争,建立海上兵工厂,一面打仗,一面生产。海上斗争是极其艰苦的,吃的是豆饼和野菜,喝的是雨水,船上装上机器和化铁炉,船舱里装满了炸药,把船变成了一颗大炸弹,在碰到敌人兵舰时,万不得已就引起爆炸,要与敌舰同归于尽。由于艰苦的海上斗争,你三叔的健康更坏了。(吴运铎十一月三日《给秦峰的信》)

生活愈来愈艰苦了,海水又苦又涩,不能喝也不能用,豆子吃完了吃地瓜,地瓜吃完了就吃豆饼(作肥料用的豆饼)。这一段的海上斗争,可真把他弄苦了。他的肺病又发了,经常吐血。上级只得介绍他去上海养病,可是他不想回家养病。又经过了千辛万苦,穿过了重重的敌人封锁线,到了淮南找我商量。我把他的意见转告上级,就把他留在淮南军工部,担任子弹厂的厂长一职,一面治病,一面工作。从此,他的身体也趋渐好起来了。更使人高兴的是,我们两人又在一起工作、战斗、学习了。(吴运铎五月五日《给秦永高的信》)

秦永祥来到二师军工部,干起了老本行,并任命为子弹厂的厂长一职。罗师长亲自指示,请最好的医生,用最好的药,尽一切努力把秦永祥的病治好。于是,秦永祥一面治病,一面工作。经过一段时间的治疗和调养,病情得到好转,身体也逐渐好了起来。从此,秦永祥和吴运铎两人又在一起工作、战斗、学习了。

(秦永祥配合吴运铎一起研制枪榴弹)

(秦永祥配合吴运铎一起研制枪榴弹)

秦永祥的到来,不仅是两个老战友的重逢,更重要的是淮南军工生产又添了一员干将。同志们说,吴运铎是二师军工的“一头猛虎”;吴运铎却说,秦永祥的到来使我“如虎添翼”。

新四军二师军工部是1941年8月军部军工部撤销后,由副部长吴师孟率吴运铎等200余名职工,从盐阜地区来到淮南2师驻地盱眙黄花塘后,于9月下旬在盱眙旧铺乡翟庄组建起来的,由吴师孟任部长,下辖子弹、榴弹和修械三个分厂,吴运铎任子弹厂厂长。1942年2月,子弹厂迁至高邮县闵塔区平安乡(今江苏金湖县金沟镇)的仙墩庙。8月,军工部长吴师孟病重在翟庄不幸去世;吴运铎也在拆取雷管时发生爆炸被严重炸伤致残。但二师军工生产一直没有中断。1943年1月新四军军部从盐城迁至盱眙黄花塘,二师师部便撤离黄花塘迁至盱眙大刘郢。2月分开始精简整编,军工部撤销,将3个工厂划归淮南苏皖边区津浦路东军分区,成立军分区军工科,由吴运铎任科长。秦永祥的到来,令吴运铎喜出望外,便提议子弹厂厂长改由秦永祥担任。秦永祥不失所望,在这一时期除修理枪械、复装枪弹,还生产地雷、手榴弹等,尤其是他还和吴运铎等人一起,成功研制了枪榴筒和枪榴弹。

据吴运铎在《把一切献给党》书中记述:当时他发现了一篇介绍“枪榴弹”的文章,于是向师部提出试制,得到师长罗炳辉支持。吴运铎通过研究,提出制成枪榴筒装套在步枪口部,再用类似迫击炮弹的大子弹装在筒里,利用无弹头步枪子弹推击发射的方案。草图画好后,立即找秦永祥一块商量。秦永祥是钳工能手,对于机械零件制造相当精通。秦永祥拿起草图仔细端详,一番思考后,提议把枪榴筒底座柄和底座分开,分成两个零件,这样加工起来方便,又能节省材料,可以分散大量生产,在实际使用时也非常方便安装。吴运铎听了,一拍大腿说:“我怎么没想到呢!老秦,你这个建议太有价值了!”于是,根据秦永祥的建议,吴运铎再次修改了图纸,秦永祥亲自带领参加试制的工人,积极配合吴运铎,克服设计、材料上的困难,亲自上车床加工部件,很快造出了样品。当年5月,他们进行了枪榴弹和枪榴筒发射试验,开始射程只有220米,经过一番改进后,射程达到了450米。罗炳辉、谭震林等师首长观看了实弹射击后,罗师长拉着他俩的手,连声说:“好!太好了!有了这家伙,可让小鬼子喝一壶了!”当即表扬了吴运铎、秦永祥等参加试制的职工,并要求尽快扩大生产,装备部队。后来,秦永祥和吴运铎再次改进,使射程提高到700多米。

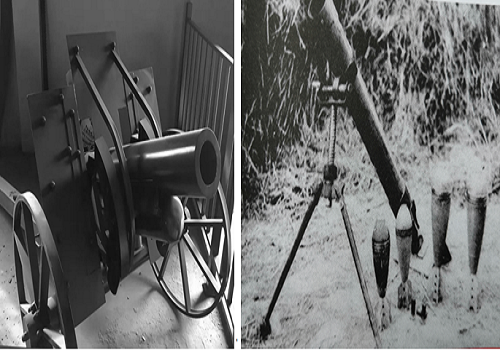

(新四军二师军工部一分厂生产的平射炮和迫击炮)

这年6月,六师16旅军工部撤销,由王新民、程远等人带领16旅军工部部分生产技术骨干,北渡长江充实到二师军工部,使得二师军工技术力量得到进一步加强。当年8月,日伪军1000余人向淮南六合根据地“扫荡”。二师五旅打响了桂子山战斗,首次在战场使用枪榴弹。虽然当时战士们还不熟练这个新家伙,把枪榴弹打远了,飞过伪军的头顶,却正好落到跟在后边的鬼子队伍中,一下子就打死了十几个鬼子。小鬼子不知道新四军从哪里弄来的什么新式武器,威力这么大,吓得丢盔卸甲、仓皇逃窜。此战毙伤敌300多人,显示出了枪榴弹的威力。为此,二师五旅成钧旅长表扬了吴运铎和秦永祥,还将缴获的一支手枪奖励给了吴运铎。

8月份,二师军工部重新建立,王新民任军工部长,吴运铎任工务科长,子弹厂改称二师军工部一分厂,专门生产枪榴弹和枪榴筒;子弹生产交由三分厂负责。在吴运铎、秦永祥等带动下,各分厂掀起了劳动竞赛高潮,军工产品产量大幅度提高:1944年1~6月,就生产出枪榴筒197具,枪榴弹44499发,枪榴弹半成品64191个。9月份枪榴弹单月产量竟达到7500发,枪榴筒月产量达到30具。同时还研制出空炸榴弹(主要对付沙地、沼泽地目标)和燃烧弹,枪榴弹改进为射程长短两种规格,更有利于在战场发挥。

1944年,根据师部指示,秦永祥又配合吴运铎研制成功37mm平射炮。在11月占鸡岗攻击战中,大显身手。当时,我军包围了占鸡岗的伪军,顽军团长蒙佩琼龟缩在碉堡里狂妄叫嚣:“你们新四军没炮打什么仗!我就在这里,看你有啥办法?”当我军36门平射炮同时对准,一齐怒吼,炮弹疾风暴雨般钻进碉堡,高大坚固的碉堡顷刻土崩瓦解。此战歼敌700余人,还俘虏了顽军少将团长蒙佩琼,其余的顽军只得举枪投降。平射炮的威力也让日伪军胆颤心惊。

何惧生死,用生命竖起巍峨碑

1945年1月,日军又在淮河至运河的两岸地区发动“扫荡”,为免遭敌人的破坏,工厂陆续向师部盱眙大刘郢一带靠拢,一分厂从仙墩庙迁到盱眙、来安两县交界的上何郢(今属安徽来安县),车间就设在上何郢一家大地主的瓦房里。为了提高平射炮的威力,决定对平射炮加以改进,对炮管的口径再作优化调整,将炮弹弹壳由铸铁改为钢制,军工部便将试制平射炮弹钢制弹壳任务下达给了一分厂,炮管口径调整由吴运铎负责,改进炮弹由秦永祥负责。

炮弹引信的研制是非常精细的工作。为了更好地进行引信设计,秦永祥决定把缴获日军的炮弹引信拿来,进行拆解分析,这是非常危险的事,吴运铎就因为子在拆解引信时发生爆炸严重受伤。秦永祥再三叮嘱技术人员,一定要小心再小心。5月份,从前线转送来一批从日军部队缴获的日式山炮弹,正好可以用来拆卸研究。秦永祥知道,这种山炮炮弹的引信过去很少拆卸过,其内部结构复杂,弄不好就可能发生危险,他对同志们说:“我是共产党员,危险的事情让我来,你们都出去。”这是秦永祥的老习惯,每逢遇到困难的事、艰苦的事、危险的事,他总是揽过去,自己做。他常说:“吴运铎副部长为了军工生产,命都不要了,受了重伤也不休息,眼睛伤了还坚持工作,在病床上还在画图纸、搞设计,他把一切都献给了党。我也是共产党员,危险的事情当然是我来做!”

(2021年清明节天泉湖镇党委为秦永祥烈士墓敬献花篮)

(2021年清明节天泉湖镇党委为秦永祥烈士墓敬献花篮)

秦永祥坐到工作台前,把同志们支开,开始认真观察炮弹的引信,准备拆卸。可同志们怎么也不放心,哪肯离开呢?当秦永祥小心奕奕地把引信拆下,轻轻地放到工作台上时。可是,谁也没有料到,不幸的事情发生了:原来这种引信带有两次碰击、延时爆炸装置,虽然拆下时没有问题,但是放下后却可能自然击发,造成爆炸。只听一声巨响,引信连同炮弹爆炸了,身边的两位战友当即倒在血泊之中,一块弹片无情地划过秦永祥的脖子,割破了他的喉咙。战友们赶紧用担架抬上他,快步向战地医院跑去。吴运铎在《把一切献给党》书中回忆了当时的情况:

我负责加大炮的口径,秦永祥负责改进炮弹,将弹壳改用钢制造,信管也要改为自动化的。当时,全部力量都集中在争取最后胜利这个目标上。一天,老秦坐在工作台前,把一个日本信管拆开研究。不幸的事情发生了,拆卸时引起了剧烈的爆炸,一块无情的爆片,割断了他的咽喉。(《吴运铎画传——把一切献给党》第十章)

战友们抬着秦永祥飞快地向战地医院跑去。当时战地医院设在范墩桥西边的芦店,离上何郢有十多里地,都是曲折高低的山路,战友们哪管这些,一路奔跑,只想快一点到达医院。终于跑到医院的门前,战友们大声地呼喊医生:“医生,快,快!秦厂长受伤了,你们快来救救他吧!”医生们闻讯,立即冲过来迎接。当战友们把他抬进手术室,送上手术台,医生赶快进行检查:可是瞳孔已经放大、呼吸早已停止、心脏也早就停止了跳动,没有生命的迹象了!战友们放声痛哭起来,他们不相信秦厂长就这样走掉,他们不能没有秦厂长啊!关于秦永祥的牺牲经过,吴运铎和当时一分厂的装药员徐丽森(从原六师军工部调来)都有回忆:

永祥同志的牺牲地点是在安徽省盱眙县半塔集附近的一个地主家,名叫上何郢。当时的工厂就在这里,他任厂长。但他的坟墓不在当地,大概在离工厂还有十多里地。因为永祥负伤后,当急忙送野战医院抢救,不幸还没到医院就牺牲了。因此也就埋葬在医院的附近了。(吴运铎六月十二日《给秦永高的信》)

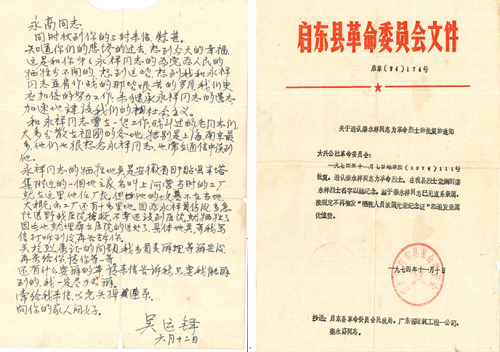

(吴运铎给秦永高的亲笔信与启东县革委会追认秦永祥为革命烈士的文件)

让我终生难忘的是,在1945年5月连续两次发生爆炸事故,事故造成5人牺牲、1人重伤的悲剧。当时前线缴获一批日制山炮弹,在拆卸一发炮弹的引信头时,导致炸弹爆炸,两人当场牺牲,一人重伤。(《专访新四军老战士徐丽森大姐》)

秦永祥走了。战友们含着眼泪,从老乡那里买来一口大棺材,将他埋葬在战地医院西边不远的小朱郢(今属天泉湖镇范桥村)村外。在这里,还埋葬着其他几位因伤重不治而牺牲的战士。这些勇敢地战士、无畏的英雄、革命的烈士,永远地长眠在盱眙的大地上。多少年来,当地的百姓一直把这几座坟墓当作“无名烈士墓”,精心看护,每到清明,人们都会自发地为他们的坟墓添把土,在他们的坟前烧张纸、献朵花,寄托我们的哀思!2021年,镇党委、政府又将秦永祥迁葬到镇烈士陵园。清明时节,秦永祥的后人,镇机关干部、学校学生来到古城烈士陵园,隆重悼念秦永祥烈士。

转眼过去时间75年。2019年初,我们收到秦永祥的二哥秦永高女儿秦峰的来电,并转来50年前(1973年)吴运铎的亲笔信,才知道秦永祥牺牲后,因为信息的不通,没有确定为烈士。后来,在吴运铎同志的证明和干预下,直到1974年11月7日南通地委批复(南通地革发[1974]111号批复)、11月10日启东县革命委员会才发文(启革[1974]174号)正式“追认秦永祥同志为革命烈士”,并决定将秦永祥烈士的名字镌刻于“启东县烈士堂”,以志纪念。

我们又多方询查、走访群众、查阅资料,确定了秦永祥烈士的坟墓所在地。今年清明,我们专程前往秦永祥烈士墓拜谒、敬献花篮。并重新刻勒墓碑、修整陵墓,以慰烈士英灵,缅怀先烈、传承精神、启迪后人!

作者:马培荣 陈福安

【参考资料】

1、吴运铎著《把一切献给党》,中国工人出版社,2006年06月

2、中国兵器工业集团202研究所编著,《吴运铎画传》,中国工人出版社,2018年11月

3、陆平《生命不息战斗不止——回忆与吴运铎共同战斗生活的日子》

4、本刊记者《军工战线上的女装药员——访新四军老战士徐丽森大姐》《福建党史月刊》2007年第S1期

5、吴运铎《给秦永高的信》,1973~1975年

6、更云、浑忠民《新四军军事工业》《轻兵器》杂志,2011年24期