(一)

2O22年,又是一个末尾带2的年份。在我的人生经历中,每个带2的年份似乎都有些故事,而且又仿佛是一个新十年、新阶段的开始。因此,当我的第八个带2年份来到时,不由得诸事萦怀,思绪万千。

1945年8月,我出生于河北省束鹿县(今辛集市)清官店村一个普通家庭。我们村儿处于冀中平原的束鹿、深泽、安平三县交界之地,建国初期不过有七八十户人家、300多口人。村虽小,有来历,名气不小。“清官店名源于官,清官驻店解民难。”说的是明朝中期一大清官——束鹿知县盛颙为方便邻县百姓打官司在此一车马店设点断案,乡民感其德而移聚成村之事,《明史》有载,已过去500余年了。

我家世代为农。祖父张庆顺(?-1910),清末武秀才,艺高力大,乡试期间因有村人使坏未能中举,忧郁早逝于不惑之年,所遗短刀长弓,闲置至我远足之前还在。父母皆为文盲。我出生时,上有大姐、哥哥、二姐,都是小学文化水平。我9岁时有了个妹妹。在我上初中之前,我们一直是7口之家。

我赶上了好时代,不仅成为我村第二个大学生和最高官职,而且业余在诗文书画上或多或少还都有些建树。能够走到这一步,细细想来:如讲外部因素,自然是亲人的爱护、乡风的熏陶、师长的教导、党的培养和毛泽东思想的哺育;单从个人内在因素讲,无非8个字:喜爱、投入、大胆、坚持。

第一个十年(1952-1961):孜孜以学,艺心孕蕾

1952年,我7岁,跟着二姐去上本村小学。这是我的人生扑向知识之海学泳博浪、扬帆远航的最初一跃。

少年时期的涂鸦之作

我曾写过小诗:“七岁不离娘,姊携入学堂。聪伶引师喜,抱问还尿床?”入学后,我的学习成绩一直很好:“冬偎炭盆火,夏伴夜流萤。细细学字句,榜榜是头名。”

但小学4年我却读了5年。原因是1955年我哥去西安一工厂学徒后,父亲一人种不了20多亩田地,要我帮助耕作,我只好哭着请求老师让我留级。要不是第二年实行了农业合作化,说不定我就得跟随父亲在家种地了。

我县素有“诗洋画海金束鹿”之称,文化底蕴深厚。乡间人家影壁上多画有国画山水,过年时家家张贴武强年画,街里挂起的纸糊方灯四面也都画有各种图画。许是受此熏陶,自幼喜爱美术,小学期间即在石板(那时以此代纸)、纸片、土墙上勾勾画画,到处涂鸦。看过幻灯演出之后,也自制小小幻灯机并自画幻灯片。一分钱一张的彩色画片买不起,就找旧箱板自刻自印成小画片,分送给小朋友。记得画的是辣椒、茄子、鸭梨等,刻印出简单的黑色线轮廓,再用母亲染布的颜料上色。哈,那当是我最早的“作品”了。

小学五六年级在我们那里叫“高小”或“完小”,要去别的村了。那时正赶上“大跃进”,我先后换了三个学校:苏家庄完小、杜合庄综合学校、中里厢综合学校;扛着铺盖、铁锹,宿过教室课桌、睡过老乡地铺,边学习、边深翻土地、边劳动,动荡不安中度过了两年时光。

近理旧物,在一本《自然课本》的最后空白页上,有一幅满是“大跃进、放卫星”风格的“玉米丰收”漫画,当是我1958年所画,也是留下来的我小学时期唯一的“作品”实物了。

我的字、画也算走向了社会

我的字、画也算走向了社会

当时因晋县、深泽同束鹿县合并,1959年8月我考上的初中是70多华里外的晋县塔上中学。虽是住校,但每月步行往返150余里的一次回家已足够辛苦;半年后父亲病故,我悲痛长哭,嗓音一下子由童声变为成人之声;接着是三年“低指标、瓜菜代”(即粮食定量少、以瓜菜代之)时期,我曾瘦得脱了人形。但父亲的临终遗言“你去上学,不要管我”时刻响在耳边,激励着我不怕任何困苦,只是一心一意地孜孜以学、默默去做。因品学兼优,年年被评为“一等模范”,历任少先队小队长、中队委、大队委、团支部组宣委员、学校学生会主席等职。从这份“升迁图”可以看出,初中三年的我,是由一个默默无闻的普通孩子而成长为“全年级一号人物”(毕业时班主任语)。

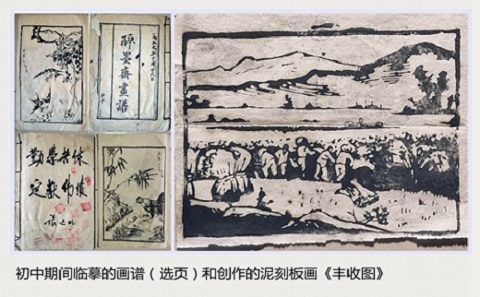

初中三年,也是我的诗画学习正式开始的时期。一入学,我就参加了学校的美术小组,在美术老师指导下画些水彩和写生。后来被任为学校教具厂厂长,去冀州中学教具厂学会了石膏翻模和丝网刻印。每年暑假、寒假,白天下地挣工分,晚上则临摹借来的《芥子园画传》等传统画谱,对传统的用笔、造型有了一定了解和把握。也学着画些小画,刻印泥板版画,甚至还自画连环画“小人书”《七根火柴》《王福大洞》等。同时开始学习写诗和篆刻,并不揣浅陋、不自量力地连连向一些报刊投稿。后来在学校的推荐下,参与了去县城街上画壁画、写标语,并有临摹的两幅花鸟小画在县文化馆展出。虽然未能在报刊上刊出一字一画,但我的字、画,也算走向了社会。

2017年,我的古稀本命年,想找一幅过去画的鸡图作贺卡给大家拜年,居然找到一册1959年临摹的《醉墨斋画谱》。这是我14岁时在如豆油灯下勾描的16幅墨画,皆为花鸟。最后两幅为雄鸡,虽稚拙,但这是我留存下的最早的鸡图了。此画谱封底还写有8个拙字:“勤学苦练,定获伟绩”,当是自勉之语。回首6O余年,“勤学苦练”基本做到,但“伟绩”未获,故常感惭愧。

第二个十年(1962-1971):诗花初绽,广泛涉猎

第二个十年(1962-1971):诗花初绽,广泛涉猎

1962年,是我人生中最为关键的一年。因为这年如考不上好的高中就将很难走向远方。有幸的是,我考入了当时全国名校之一河北辛集中学。辛中素有“华北明珠”之称,曾有过百分之百升学率的辉煌。即是说,入此高中,基本可以保证能龙门一跳成为大学学子。

莫名其妙的《喜》

大概是因为有初中当学生干部的底子,所以一入高中便任学校团委会组织委员,年年被评为“三好学生”和“优秀团干部”,是学校又红又专的典型,曾在束鹿县庆祝建国15周年大会上代表全县学生讲话。

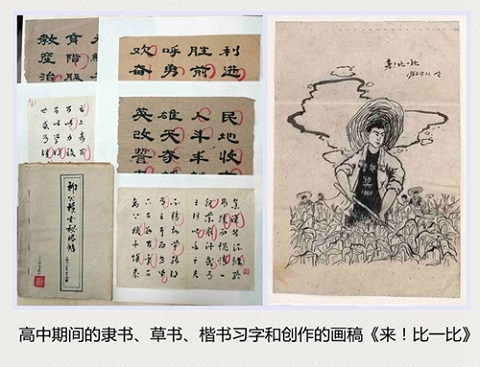

课余时间继续学画、习字、篆刻:临摹了齐白石、吴昌硕等名家的一些名作,对中国画的用墨、用色有了一定了解,但因条件限制,未能使用宣纸画画;在学校提倡练写大字活动中,有意识地临写了柳公权楷书和汉隶、小草等书法字帖,为以后的书法应用(特别是隶书的应用)和创作打下了基础;一些篆刻也逐渐成熟,有的至今仍在使用。但高中三年,主要是写诗。

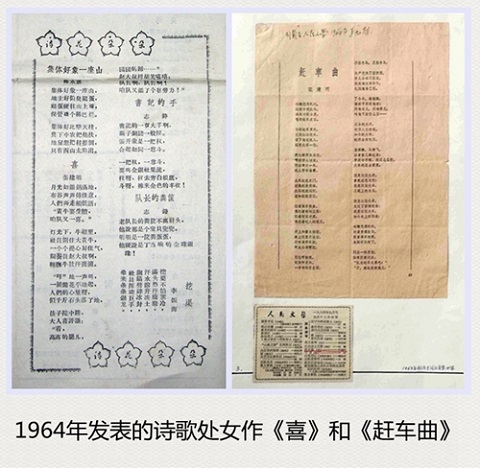

图 初学写诗,还不懂诗理,不过是一些顺口溜而已。后来读了些诗集,才渐渐入门。 1963年夏秋,我在课余和暑期写了一些短诗和一首60余行的小叙事诗《赶车曲》,斗胆寄给了《河北文学》杂志,以后没有音讯,我也渐渐忘记了此事。

1964年初,我在学校团委书记的办公室里见有一张县文化馆出版的文艺小报《梧桐树》,不期在“诗花朵朵”一栏看见刊有我的一首小诗《喜》,写的是“黄牛要生犊,咱队又一喜”。我当时又惊又喜:喜的是多年写诗,终于有20余行被印在了报纸上;惊的是我同县文化馆从未有过联系,不知此诗如何到了该报编辑部,真是令人莫名其妙。

这个谜,一直到初夏的一天县文化馆主管文艺创作的张诚老师来学校找我时才解开。

校园里甩出一“响鞭”

因为我怕投稿不中退回学校被人发现取笑,所以给《河北文学》投稿时写的是老家住址。编辑同志大概觉得其中有的尚可,于是没有退我,而是转寄给了县文化馆。张诚老师从中先选了那首《喜》在《梧桐树》上发表,又在《人民文学》编辑、诗人雷奔老师来县参加活动时将《赶车曲》作了推荐,随后派人到老家去找我,当知道我原来是辛中的在校生时,便亲自专程到学校找我。我同张诚老师的交往由此开始,一直延续至今。

同张诚老师见过一面后,我经常利用星期天带上诗稿去他那里求教。每次,张老师都给我以诚挚的鼓励和热情的指导,把我当作了县里文艺创作的一名骨干,在《梧桐树》上连续两期以《村歌》为题选发了我的两组短诗。同年9月我的小叙事诗《赶车曲》在《人民文学》发表,校园内外引起了不小的轰动。许多同学见到我时都禁不住背出诗的开头:“响鞭甩得叭叭,赶着青骡红马……”学校的领导和老师们都给与我热情的关心和鼓励。

和著名诗人挨坐梨树下

和著名诗人挨坐梨树下

《赶车曲》发表后,县文联即邀请我参加在旧城公社寨子大队举办的中秋“果林诗会”,并在《束鹿县业余文艺创作活动的经验》一文中,把我的名字排在了全县480余业余作者的第三位。

1964年9月20日开始为时两天的“果林诗会”开得很隆重。出席者除本县20余名重点诗歌作者外,还有著名诗人田间和《诗刊》《民间文学》《河北文学》《河北农民报》《俱乐部》等报刊的众多编委以及河北广播电台、石家庄文联的有关负责同志等。宾主四五十人同寨子大队部分社员济济一堂,席地而坐于果熟飘香的大梨树下,吟诵短诗长歌,实为当时束鹿县文坛一大盛事。

我被安排坐在著名诗人田间的旁边,最近距离地听他即席赋诗和讲评我们的诗作。我朗诵了《赶车曲》和几首短诗新作,其中两首当场为有关编委选中。后来,《八月》于10月12日在河北电台广播;《回乡三年》发表于11月4日的《河北农民报》副刊。

我的诗音传遍四方

我的诗音传遍四方

为了配合春季农业生产,1965年4月县文联要举办一个“谷雨诗歌朗诵演唱会”,中央广播电台还要来现场录音。他们除继续邀请我参加外,还邀请我和同班同学潘振同合作一首开场的集体朗诵诗,内容是学大寨、夺高产。

潘振同同学是我班团支部书记。我同他曾于1964年秋合作过200余行的集体朗诵诗《接过革命的枪》,内容是学习雷锋、好八连的,在校庆19周年联欢会上演出后反响很大。这次在学校领导支持下,我俩经过几个晚上的熬夜,又合作出一首100余行的集体朗诵诗《万马奔腾夺高产》。

经过紧张的排练,从高三年级抽出的几十名同学于4月11日“谷雨诗会”上首先登台朗诵,博得热烈掌声。我则朗诵了《贫农会》和《木工厂》两首新作,潘振同朗诵了我写的另一首新作《夜曲》。这次“谷雨诗歌朗诵演唱会”的实况录音经过剪辑后,于4月20日谷雨节那天晚上在中央人民广播电台作了播放。那首集体朗诵诗和我朗诵的两首短诗的录音都被播出。我和同学们的声音传遍了四面八方。那首《夜曲》则在后来中国青年出版社出版的《写作常识》中讲到如何用诗歌来歌颂新人新事时被作为范诗引用,作了详细的分析、讲解,给与很高评价。

诗一般的青春年华,诗一般的校园生活。在河北辛集中学高中学习三年,我写的长诗、短歌不下200首,自编了10多个小集子,还有一部900余行的长篇叙事诗《钟》。这些诗虽然大多数没有发表,但从构思到写出这些诗稿,对于培养观察、认识事物的能力和提高个人文化素养起到了不小的作用,尤其是对于学好语文课程、提高写作水平,更是起到了直接的促进作用。我的课堂作文成绩一直不错,常被老师当作范文在班上朗读。1965年5月毕业前夕,在学校“教育革命展览”上还把我写的《我是这样学习语文的》以“专题学习经验”迎门展出,并作了说明:“张建明同学各科成绩优秀……在又红又专的道路上为同学们树立了榜样……”

(未完待续)