小时候尾随着妈,

在腾格里边上玩耍,

睡惯了泥屋土炕,

不知道天有多大。

吞冰饮雪妈不言苦,

我只管咿咿呀呀;

洗尽风尘妈仍坚劲,

我眨着眼睛一脸木讷;

妈的膝盖曾是我的扶手,

妈的肩背就是我的座驾。

因为顽劣不驯不听话,

招来老妈多少打,

遥远的童年童事,

挥之不去的童谣童话。

妈曾说过,

孕期有我是“粮荒”年景,

饿死人的事不是天天,

而是时时爆发。

妈又说过,

五七年正月十三夜雨哗哗,

她夹一粒炭火烧断我的脐带,

这个世界从此多了个男娃。

妈还不止一次地重复,

因为奄奄一息青皮瘦寡,

我在赢弱不堪中存活挣扎,

滴奶全无却有野菜糊糊,

延续了我之后的五冬六夏。

时代赐给妈一双“三寸金莲”,

可她人弱心劲儿强,

脚小志气大,

与命运抗争的不屈意志,

助她养育了一女七儿。

爹为生计异地奔波,

妈带孩儿们摸爬滚打,

拾秋荒,摆地摊,

挖野菜,捡煤渣,

在黄河边的那个小城中卫,

寻租土房遮挡风雨,

仰人鼻息寄人篱下。

为孩儿们读书几择良校,

数度搬挪那个寒酸的家,

于是现代版的“孟母三迁”,

一时间传为佳话。

儿女们成人后芝兰玉树 ,

东西南北中各显其能,

工农商学兵一样不落。

那年我长大到十八,

戎装裹身走天涯,

妈在候车室隔窗与我泪别,

如同壁虎在玻璃上爬,

那画面如雕刀刻在了我心里,

那一刻才明白了妈就是家。

之后妈是我力量的源泉,

我成了妈无尽的牵挂。

从军岁月,蹉跎困乏,

漠北边关,冰河铁马,

巴丹吉林是一流的演兵场,

我为实战淬火成钢,

学习训练争高下。

最虐心兵龄周岁那个初春,

家乡慈父病逝噩耗传,

部队一级战备命令下。

边陲坑道里弥漫着硝烟味,

儿不能灵前哭诉心里话,

一封家书失了鸿雁的浪漫,

一份电报将忠诚拷问稽查。

妈啊!边关告急!

我只能做个不孝的儿,

没有了爹爹,

您还好吗?

戎马倥偬客,

四海都是家,

走过了长天大野,

走不出那缕缕白发。

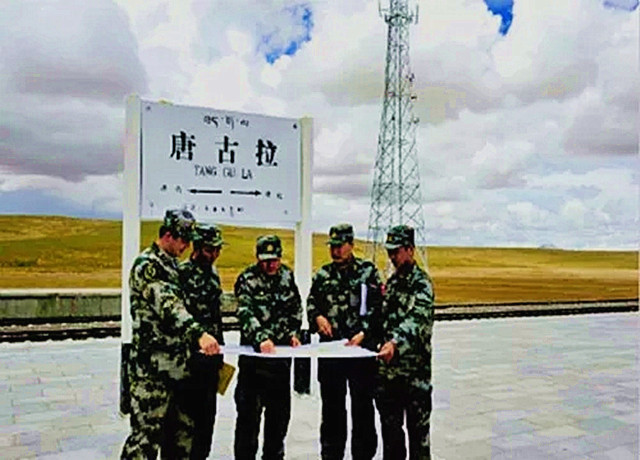

最后走到了雪域西藏,

纵使路遥水长海拔高,

也挡不住妈的声声喊话:

那布达拉宫虽然圣洁雄伟,

那雪的世界却冷的可怕,

那珠穆朗玛是地球巅峰,

尤其那缺氧听着让人惊吓。

电波里总有妈那微弱的乡音:

保重啊,我的娃!

回来吧,图个啥?

习惯了使命报国,

没去想吃苦为啥,

嚼碎委屈吞咽下,

报喜藏忧装潇洒。

蜿蜒的天路看不到尽头,

敬畏与信念却能成就神话,

世界屋脊是最好的熔炉,

能炼铁血的军阵不死的军魂,

可铸巍峨的国界碑瞭望塔,

还打造兵的傲骨意气风发。

国门卫士缺氧不缺精气神,

因为有国才有家,

一颗丹心的深底处,

永远藏着一个山一样的妈。

母亲是一种岁月,

母爱伴我完成军旅计划,

结束了青春热血的远行,

终于归乡卸甲。

都说慈母淋淋万滴血,

给我一条命的是她,

殊不知她还有簌簌千行泪,

恩德之高齐天下。

可憾子欲孝而亲不待,

我回到了久别的故土,

妈却已西天瑶池返驾。

唉!生荣殁哀一路无华,

我又成了没妈的孩子,

像荒原小草般凄怆丐寡,

梦里全是跪乳咏志的山羊,

还有泣血反哺的寒鸦。

也许灵魂的壮阔无须细节,

也许生命的养育不言伟大,

然而难忘莫过人间舐犊,

母子间的一场旷世之恋啊,

岂能轻易放下。

在高原兵的心中,

妈不是一张插图,

她是永远的珠穆朗玛……