这个夏天,因炮火硝烟的熏烤显得格外炽热。三八线临津江变得发烫,起伏的大山岩石烤得冒烟,山坡上的树木叶子都打蔫了。参加五次战役的勇士们,汗流如雨,斗志昂扬,冒着枪林弹雨突破临津江,追击围歼敌人。

我所在的64军前线救护所,紧随主攻方向一线部队,采取阶梯配置,执行战地抢救伤员的保障任务。一条抢夺生命的战线就此展开。

在临战集结地准备阶段,所里组织一个由护士芦小花任组长的后送组,组里成员有东北支前民工老张等四名担架员,陈长富和我两个卫生员。老张三十多岁,长得人高马大,性格爽快,参加过辽沈战役,是个老支前。他嘀咕说:“上火线,救伤员,抬担架,小芦,一个黄毛丫头能行吗?”我说:“你可别小瞧芦姐,虽然只有十七岁,比我俩大三岁,可她是一九四九年进军大西北,解放我们家乡关中,参加扶眉战役,追歼马家军解放宁夏时救护伤员的老兵呢?”小陈也紧跟着说:“这几天她给我们这些新兵卫生员教战伤救护,止血、包扎、固定、搬运四大技术。”我又说:“她可有文化哩,还教我们拉丁文a(阿)b(拨)c(采)b(得)认药名呢!”说话间,芦姐走出防空洞,摘了洞口几朵小野花,插在柳条编的防空圈上,向我们走来。

老张见到眉清目秀、剪着齐耳的短发,穿着一身新发的志愿军夏装更显英姿俊俏的小芦逗趣地说:“小芦组长,今儿你可真像个要出嫁的花姑娘。”芦姐说:“别开玩笑了,现在检查一下你们带的东西。”她先喊我:“小侯,打开包,让我看看。”我急忙翻开十字包,她一查严肃地说:“怎么只有一条止血带?三角巾急救包也少一个,快去朱司药那里领,补齐基数。”“好!”我说。她又检查担架员带的炒面袋,叮嘱道:“要求你们每人多带一份,给伤员准备,不足的马上去陈管理员那儿领。”事后,老张敬佩地说:“这丫头,工作认真,好样的。”

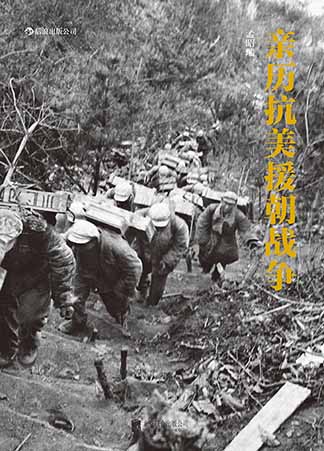

夜幕即将降临,通讯员小刘传来所里出发的命令。我们背起救护器材,挎上炒面袋、水壶踏上征程。夕阳西下,山间里的树木悄悄收回影子,树梢间筛露几颗星星闪烁,传递着方位,脚下砂石被我们蹬踩得不停地呼唤着。前方不时传来炮火的爆炸声,陪伴我们迎来黎明。

当我们爬过又一座山岭下坡时,只见雾茫茫的右前方横着一条望不到头——银光闪闪的飘带,队伍前头传来:到临津江了。在每个志愿军将士心中,临津江是一条必须到达的江,是一条决战的江,是一条坚守寸土不让的江,是一条我军胜利敌人失败标志的江。

我们到达了临津江,大家激动不已,夜行军疲惫的躯体一下子激活起来。在我前面的芦姐又传过话来——加快速度,天大亮前必须过江。于是,我们三步并做两步走,很快来到江畔,只见江水波涛拍案,一座简易江桥已被敌机炸断,几根残损的桥桩凄然挺立着。通信员小刘急促地跑来,传达所长决定蹚水过江的指示。机敏的芦姐问大家:“你们会水吗?”担架员老张说,我们几个来自辽河边盘锦,都会两下,他还返问小芦,你怕水吗?芦姐说:“我出生在河北白洋淀,从小在水里泡大的。”芦姐问我:“小侯,你呢?”我说:“我是个旱鸭子,入朝过清川江是夜里从简易浮桥上过的,真没在江里踩过水。”“别啰嗦了,跟紧我过江。”芦姐要求在湍流的江水中一定要把救护器材携带好,以防江水浸湿。利索的她把扎着小花的防空圈往江水中一扔,纷飞的小花瓣伴着翻滚的江水漂流远去。

芦姐卷起裤腿,把器材顶在头上,抢先入水,一手扶着器材,一手摆动着划水,轻飘飘地她浮动在江水中,宛若一朵绽放的荷花。紧随其后的老张赞许地说:“小芦,你现在是荷花仙子啊。”

当我们到江心时,突然听到呼啸而至的敌机,在江面上盘旋,扔下重磅炸弹,激起冲天的水柱。芦姐喊了声:“不要慌!加快速度过江。”我快步移动时,来了个马失前蹄,迈入一个漩涡,江水呛的我喝了一大口水,噎的我急忙抬头噢了一声!多亏芦姐赶过来一把抓住我的左臂托起,没有让我沉下去。芦姐水性真好!

到达江岸,传来通讯员小刘在刚才敌机轰炸时壮烈牺牲的消息,我们感到非常悲痛。在这块土地上,每前进一步都是那样的艰难,那样的沉重,我们是在战友们用鲜血染红的江水征途中前行啊!

此后,所里根据我们这个后送组会水的人多一些,将我们配置在江南转运点,主要担负护送伤员过江的任务。

过江后,不断有伤员转来。这天,突然接到568团卫生队调剂员姜华林在自己左腿负伤的情况下还护送了十三名伤员,他介绍完伤情后,急切地说:“快给点吃的,我们已断粮三天,行军途中靠采野菜、挖草根充饥。”芦姐听后立即让我把担架员带来的备份炒面冲给伤员们喝。小姜一边喝着炒面糊糊,还特别告诉我们,前线已完成第一阶段歼敌任务,很快要回撤到临津江北岸,转入第二阶段防御战,你们得尽快送伤员过江。

芦姐听到这个消息,更感到任务的紧迫,便根据伤情的轻重,组织护送伤员。她分工小陈护送能走的伤员先涉水过江,几名重伤员用担架抬着后送。她检查时发现小刘伤情比较重,准备先送他。小刘说:“先送芦排长,他是带领我们打退敌人三次反击时负的重伤。”芦姐当时正在检伤,还没有查到芦排长,听小刘几次说“芦排长”,她才急着问小刘:“芦排长叫啥名字?”小刘说:“芦大宝”。芦姐一听说排长叫芦大宝,就惊异地问:“啥,芦大宝,人在哪里?”小刘指着不远处说:“那边山角松树下,卫生员正给喂炒面的那个。”

刹时,芦姐身不由己地奔到芦排长面前,附身大喊了一声:“哥!你也负伤了啊!”此时的芦姐抑制不住痛苦,泪流满面。芦排长因头部重伤,三角巾包着面部,无法看清,但熟悉的乡音,亲近了兄妹情。芦排长问:“入朝时,你不是被留在咱们军宝鸡留守处吗?”“我们待不住啊,我想同你一起战斗,便积极再三要求入朝参战,这次战役前,我是同几个女兵匆匆赶来的。”芦姐说着一边急忙打开哥哥头上紧包的三角巾,查看伤口。血肉模糊的疮面,让她震惊,心痛怜悯,心悸手颤。芦姐拿着镊子轻轻地用盐水棉球一镊一镊地清洗着,心像针扎一样的痛,包扎好伤口后芦姐说:“哥,你伤的这么重,得尽快送你过江。”哪料芦排长却说:“小花,快些送我的战友,小刘是用手雷炸坏敌坦克时负的伤。尤其小姜,他不仅腿有伤,护送我们时,怕伤员吃野菜、草根中毒,给伤员吃之前自己先尝是否有毒,结果几次尝得鼻口冒血,但保护了我们这批伤员,他身体太虚弱了,快点送他们吧。”“听你的,你等着,一会儿护送你过江。”芦姐坚决地答应着。

过江护送伤员,为防止江水浸湿伤口,需抬高担架。第一副担架送小刘时,已去了三人。这时要送小姜,只剩下担架员老张,他要求背着小姜过河,芦姐说:“这可不行,他腿有伤,别叫江水湿了他伤口,还是咱们三个抬吧。”我扶着小姜,卧在担架上,坚强的老张说:“我在后边,你俩在前边抬,咱们快走吧!”尽管现在还不到大汛期,但江水无情地翻腾着,在江心深水区,波浪席卷,我们高抬担架,江底水是冰凉的,我看到芦姐额头汗滴不停地往下淌,分不清是浪水还是汗水湿润了她红彤彤的面容,我听到她气喘吁吁,便问她:“芦姐,你能撑得住吗?”她坚定地说:“能。”刚到北岸,忽然听到敌机轰鸣,俯冲江面,又扫射又投弹,爆炸声不断。紧急中,刚放下担架,芦姐立马扑到伤员小姜的身上。我抬头时,只见她头部已血流满面,滴在伤员的衣服上,起身后,血又滴在江边的草地上,染红了一片碧绿的草枝,我立即给她剪了伤口周围的秀发,用三角巾急救包包扎住伤口。

伤员小姜感激地说:“芦护士,你舍身保护了我,免受第二次负伤,谢谢你啊。”芦姐说:“这是我应该做的,你不也救了那么多的伤员嘛。”

我们很快把伤员移交给江北接收站,要返回时,我让芦姐也留下,忘记了伤痛的她说:“不,我还要接哥哥呢,咱们快过江吧。”

临津江水依然咆哮着流淌,丝毫没有减少阻力,芦姐怕我淹着,仍然让我靠近她一些,我见她头上洁白的绷带已被浸渗的鲜血染红,在阳光的折射下,与江水掀起的雪浪花相呼应。扛着担架的老张不失他爽快的性格:“小芦,今儿个你多像朵红花瓣漂流在临津江啊。”“张大哥,别张嘴了,小心江水灌你。”芦姐的脸有些羞涩地说。

有道是天有不测风云,尤其在敌人疯狂地封锁临津江时,更是瞬息万变。当我们来到南岸原来伤员所在处,亟不可待地寻觅芦排长时,这里已被敌机轰炸成一片狼藉,深深地弹坑周围被燃烧成一片焦土。树木被烧焦,残留的树桩竖立着,有的冒着未尽的黑烟喘息,地上人无踪迹。我们被这种情景惊呆地眺望着,芦姐难以自控激奋,肺腑撕裂地吼了一声:“大宝哥,你在哪?”这呼声与临津江的涛声共鸣,回荡在峡谷里。一向坚强的她,泪如泉涌,身子趔趄着将要瘫倒,我当即扶助她安慰着:“芦姐,别太难过了,英雄无愧,大宝哥已为捍卫临津江这块土地奉献了一切。”

芦姐稍微镇静些后,哽咽着喃喃地向我和老张讲述了他们的家史:“我父母抗日时,在白洋淀打游击牺牲了。我是哥哥从小在白洋淀小船上把我摇大的。他经常带我坐小船穿梭在芦苇荡里打鱼,夏天看淀里荷花,秋天采莲子,捞莲藕,我记得八九岁时,他要参军把我寄托给村里邻居,我成了孤儿,开始吃百家饭。哥哥参军后,参加过解放石家庄、平津战役。北平解放后,他路过回家见我长高了,便带我出来参加咱们军,解放大西北。”老张说:“你们家是革命之家。也是光荣之家。”我由此知道,在世上,哥哥是芦姐唯一的亲人。在她心中,哥哥是天,哥哥是地,是为她遮风挡雨的大树,是领她走向革命队伍的引路人。

过了会儿,从悲痛中苏醒过来的芦姐,用袖头沾了沾挂满泪珠的眼睑,面容坚定的看着临津江。“芦姐,你看对面的山坡有几朵五颜六色的花儿向你笑呢!你平时不是爱花吗,防空洞都有你插的花,咱们去山坡摘吧,把它献给大宝哥,好吗?”芦姐听后欣然地说:“好吧。”于是,我扶着她向山坡走去,采摘那些不知名的战地小花,有黄的、白的、还有鲜红的。来到临津江畔,我们肃穆地向滔滔的江水深深地鞠躬,把花朵撒到江中,只见花自纷飞水自流,但江水此刻流的平缓,波浪时高时低,花瓣飘的有聚有散,好像不愿迅速离我们而去。

蓦地,我看到从江北远远地飞来一只天鸟,它不惧隆隆地炮声,在上空悠悠盘旋,一会儿俯冲江面,一会儿直上蓝天,它敏锐地扑向漂流的花瓣,衔起一个小花瓣,又向我们头顶飞来,一声鸣啼,传来天籁之音,那片小花瓣随之忽忽悠悠地向下飘来。我伸手接住,拿给芦姐看,这湿漉漉的花瓣不知是沾上江水还是带上小鸟的泪水,我不解地问芦姐,没等芦姐回答,在一旁的老张说:“这兴许是来自祖国的一只信鸟,来和我们一起悼念临津江畔那些壮烈牺牲的勇士们,这其中就有小芦的大宝哥!”我说是的,这只鸟一定是来自祖国的信鸟。我再看芦姐,泪水已经打湿了她的眼睛。那是一双年仅十七岁女孩的眼睛。

蓦地,我看到从江北远远地飞来一只天鸟,它不惧隆隆地炮声,在上空悠悠盘旋,一会儿俯冲江面,一会儿直上蓝天,它敏锐地扑向漂流的花瓣,衔起一个小花瓣,又向我们头顶飞来,一声鸣啼,传来天籁之音,那片小花瓣随之忽忽悠悠地向下飘来。我伸手接住,拿给芦姐看,这湿漉漉的花瓣不知是沾上江水还是带上小鸟的泪水,我不解地问芦姐,没等芦姐回答,在一旁的老张说:“这兴许是来自祖国的一只信鸟,来和我们一起悼念临津江畔那些壮烈牺牲的勇士们,这其中就有小芦的大宝哥!”我说是的,这只鸟一定是来自祖国的信鸟。我再看芦姐,泪水已经打湿了她的眼睛。那是一双年仅十七岁女孩的眼睛。