临近春节,大街上弥漫着鞭炮的气味,家家户户门前挂起了红灯笼,除夕之夜已然悄悄来临。

春节是传统的节日,是阖家欢乐的时刻,可是每年的春节,我如鲠在喉,心绪如煎,思绪如丝把自己紧紧缠绕,那是因为我挚爱的姥姥就是在春节期间去世的。

大年初二,是姥姥的祭日。

姥姥一生与世无争,是村里妇孺皆知的大善人,除夕前姥姥已经昏迷了六天了,看看马上临近春节,再看着病床上吸着氧气,气若游丝的姥姥,全家人都暗暗揪着心,祈祷姥姥平安度过除夕。小姨流着泪在姥姥面前不停地念叨:“娘啊,你一生不讨人厌,您要坚持啊,让孩子们过个安稳的新年。”昏睡中的姥姥似乎听懂了亲人的话语,与病魔顽强地抗争着。在乡下,年三十人老了对后辈们不吉利。我们能够体会出枯瘦如材的姥姥同病魔搏斗的痛苦,她是拼尽全身仅有的一点气力顽强呼吸着,同死神无声地抗争着……

姥姥是好样的,苦苦熬了四十八小时,在初二永远地闭上了眼睛。

村里人们都说老太太活着让人喜欢,死了也不让人讨厌!

姥姥活了八十七岁,算是寿终正寝,没有拖累儿女,只在床上躺了十几天,十几天前还能自己做饭。

姥姥是马颊河河北的小官寨人,她出生于一个大户人家,可以说是个大家闺秀。她姓张,姥爷姓谈,那个时候女人是没有名讳的,嫁过来被称为谈张氏。姥姥的家境很殷实,富甲一方,拥有好几百亩的土地,父亲是一个大财主,但乐善好施,是个开明绅士。在良好的家庭环境中,姥姥出落得亭亭玉立宛如一朵娇艳的荷花。缝缝补补飞针走线样样精通,还有一手刺绣绝技,那鸳鸯绣得栩栩如生活灵活现。年轻的姥姥温柔娴静,三寸金莲走起路来袅袅聘聘风摆杨柳,据说姥爷第一次看到姥姥就被她的“三寸金莲”迷倒了。

姥姥和姥爷的那一段姻缘被当地传为一段佳话,真可谓门当户对郎才女貌。姥爷的家境一点也不比姥姥家差,姥爷的家族在方圆几十里也是享有盛名的。有百亩的土地,有磨米房、豆腐坊、油坊等。姥爷从小就聪明绝顶,脑瓜灵,念书好,可是长大后就不着调了,尤其结婚后,做了一些大逆不道的坏事,差点没把太爷爷气死。

那时还未解放,姥爷已经成了一家之主,太爷爷身体多病,交了大权一边去颐养天年了。可是不知道爷爷犯了哪根筋,竟然莫名其妙地卖起了土地。他对姥姥说家里的田地太多了,咱也种不过来,干脆送人算了!姥姥虽然一万个不情愿,但是家事都是姥爷做主的,也就没有阻拦。可把病重的太爷爷气坏了,拄着拐杖,站在姥爷门前破口大骂,骂得姥爷狗血喷头:“孽子,败家子!祖宗积攒下的家业全叫你折腾没了,混蛋……”姥姥在一旁抹眼泪,姥爷若无其事,在炕头上专心看他的《西厢记》。

姥爷开始送人田地,人们都不敢相信,那些穷人诚惶诚恐哆哆嗦嗦地不敢要。老爷说,“这些地本来就是你们的,现在你们种,天经地义!”那些穷人看姥爷真心实意的,便小心翼翼地把姥爷给的地契揣进了怀里,兴奋得直流泪。姥爷还偷偷变卖着家产和房屋,至于为什么去卖,卖给谁了?姥姥一概不知,卖得的钱也不知道姥爷捅咕到哪里去了。姥姥就是这么一个人,男人决定了的事,她从不干涉,那个年代,男人是说一不二的。

河北的老岳父不干了,在他看来,姥爷就是一个十足败家子。老爷子严厉质问,姥爷是徐庶进曹营一言不发,老爷子愤怒之至,拳头雨点般落下来,姥爷不躲不闪,不生气,嘿嘿笑着,任凭老丈人宣泄。

到了解放时,姥爷家一贫如洗,家徒四壁,只有二亩地和三间老房子。不久就赶上了轰轰烈烈的土地改革。农会的人都说姥爷是个好人,把田地分给了他们,不划地主了,姥爷就成了贫下中农。河北的老丈人可惨了,不但被划分了地主,被人强分了田地不说,还每天挂着大木牌被拉着去游街。小舅子跑到这里来诉苦,一点也不服气,他娘的,一棵窝窝秧生的,咋生出葫芦呢?姥爷嘿嘿直乐,揶揄道,我早就说了,要跟形式,劝你们早卖掉,可是你们就是不信!小舅子无奈地说,当初要是听你的就好了,姥爷只是颔首点头。

因为姥爷的壮举,根红苗正,被选为贫协代表,响应党的号召,去了济南“同仁堂”成了一名学徒工,后来转了正,成了村里人人都羡慕的工人阶级,穿起了一身蓝色工作服,每个月都有工资,每当说到这些,姥姥就一脸的自豪,为姥爷的深谋远虑,为姥爷的精明能干。

姥姥在姥爷走后,日子其实过得很清苦,她上要伺候婆婆,还有大舅小舅和两个姨需要抚养。那个时候,大舅最大,才十五岁,母亲最小,那年三岁。晚上,在那间只点着一根发出微弱黄光的煤油灯的小屋里,一床被子下,母亲蜷在姥姥的胳膊底下,感受着那温暖的体温,听着姥姥讲那遥远的故事。母亲很喜欢听姥姥讲故事,虽然那时的她并不清楚自己的母亲讲了什么,但那亲切的带着浓重方言的话语和那缓缓的语速,总能令她安然人睡。

尽管姥爷每个月都往回寄钱,可是家里这么多人的开销,真的需要精打细算。姥姥一个人的日子可以想象是多么艰苦。据母亲回忆说,姥姥从来就没有睡过一个囫囵觉,每每孩子们在睡梦中醒来,姥姥不是在黄豆般的煤油灯下纳鞋底,就是给孩子们做衣裳,棉花下来的时候,她每个晚上纺线几乎到了鸡叫,母亲说姥姥就像一个高速旋转的陀螺,没有片刻喘息的时间。

我的童年,正赶上六十年代自然灾害最严重的时候,那个时候由于大涝,庄稼颗粒无收,村里所有的人都靠国家每天的“八大两”救济生存。后来开始饿死人了,到了最后饿死的人都没有人掩埋了——所有的人都饿得抬不动脚步了。母亲和父亲无奈闯关东了,把我送给姥姥抚养,从此,姥姥那里又多了一张吃饭的嘴。据姥姥说,那个时候的我长得样子很怕人,因为缺少营养,脑袋显得特别大,肚子喝水喝得都腹胀了,真是皮包着骨头,除了一大肚子清水别无它物,花花绿绿的肠子都清晰可见。地里所有能吃的东西都吃光了,什么荠菜、蒲公英、青青菜都不见了踪迹,榆钱儿也早就捋光了,甚至榆树皮都被剥干净,就是这样,仍然填不饱孩子的肚子。

姥姥说,那年,一个乞讨的妇女哭着给姥姥跪下了,说她的孩子饿得起不来了,央求着姥姥救救她唯一的女儿。姥姥看了,也流下了泪,回去端了一海碗地瓜面,让那个女人给孩子做点地瓜窝头吃。那个时候,小小的一碗地瓜面,就能救一条命啊!

冬春晴朗的日子里,姥姥还要带着大点的舅舅到很远的荒坡荒地去寻野菜。那闲置的荒地里,有毛菇菇、荠菜、苦菊菜、小蒜,还有在冬日的阳光里开着可爱小黄花的蒲公英,若是运气好,还可以在被寒风吹光了叶子的钻天杨鸟巢里上,找到一二个鸟蛋,宝贝似的拿回家。晚上在火炉里用土罐熬上几个小时,等到熬开了花,再放点盐末,那滋味绝对胜过现在在什么山庄、酒家吃大宴。跟姥姥在一起久了,就觉得姥姥走路和一般人不一样,主要是用脚跟着地,走起来一扭一摆很不稳当,还要借用两臂保持平衡,总像是在台上演戏似的,好像很夸张很做作,让人觉得好笑。不像我们风风火火的,一动身就跑出去好远。每次上坡姥姥总是一边走一边喊,让我们小心,让我们等她,我们总是笑着跳着让姥姥跑快点来追我们。

姥姥穿的鞋和我们小孩的鞋大小差不多,只是头里尖尖的,上面还绣着花。脚上长年扎着二三寸宽的裹脚布。我不知道姥姥为什么老是把脚裹着不许我们看,我也从来没见过姥姥的脚是什么样儿,姥姥更是连问都不许我问,童年的心里对姥姥那双神秘的脚充满了好奇。只要姥姥一动鞋,我就跑过去爬到姥姥跟前,看姥姥是否要解脚,但姥姥每次见我一来,就把脚往我脸上、鼻子上蹭,笑着骂我,要我闻、要我尝,我只好大笑着跑开。要看姥姥的脚到底是什么样子,成了我饥饿乏味的童年生活里最大的盼望。

姥姥不仅懂的俗语多,会唱的儿歌也多。我、母亲、舅舅等,都是听着姥姥唱的儿歌长大的。有一首让我的印象最为深刻。歌词是这样的:“月姥娘,亮堂堂,开开后门洗衣裳,洗得白,浆得白,娶了个媳妇不成材。又喝酒,又看牌,不过他娘的老灯台。”还有“话说话胡说胡,麦子地里耪两锄!一耪耪到枣树上,落的葚子黑糊糊,伸开包袱拾黄杏,麻包茄子两嘟噜,提到家去熬瓜菜,扑拉两碗老豆腐,张三吃了李四饱,撑得王五满街跑,东西街南北走,一碰碰着人咬狗,拾起狗来要砸砖.看着砖头落进了湾。簿土四起冲上天,兔子撵狗一溜烟,黄鼠狼子跳了湾。”

这几首儿歌,读起来朗朗上口,还充满趣味,是童年时最喜欢的儿歌,现在想来,我之所以爱上写作,与姥姥的熏陶是分不开的。

小时候的我体格特别弱,很容易感冒,那个时候不兴打针吃药,也没那么方便,离家最近的卫生院也要七八里地,病了也一般不去看医生,而使用一些偏方。穷人的孩子风吹雨打天照应,雨里爬泥里滚和尿泥吃土巴,得了病找偏方,比如感冒发烧,就满土墙上找有罩网的蜘蛛,掐了头泡水喝,找不到蜘蛛就到地里挖一把青青菜或抓一把婆婆丁,若是脾胃受寒肚子痛,就挖一块灶心土开水冲了泡水喝。姥姥是治病的行家,每逢我感冒了,姥姥就会拿来一盅酒,搓在手心里,然后在我的身上来回搓,只搓得皮肤发红,姥姥说火出来了,病也就好了。还有的时候,病了好长时间不好,姥姥所有的办法都使了,就是不见效,姥姥便说我丢了魂了,于是在夜晚没人的时候,姥姥就拿着我的帽子,从家里点燃一把稻草,然后走向村外,帮我喊魂:“东儿啊,回来喽,快回家吧……”姥姥边走边喊,手里一边摇晃着冒着青烟的稻草,嘴里一遍又一遍地喊着我的乳名,呢喃着一些词儿,希望附在我身上的邪气快快烟消云散,希望把我健康的魂魄唤回来。今天看来,当时姥姥的喊魂是有点封建迷信了,但也许在我们当地乡下农村,这只是一种民风民俗罢了,重要的是这是姥姥对我的一种美好的祝愿和慈爱的表达方式,是姥姥让我感到家的温暖和亲情的力量,这就足够了!虽然姥姥不识字,没文化,但姥姥对我的呵护,对我的关怀和爱,却让我感激涕零,终生难忘啊。

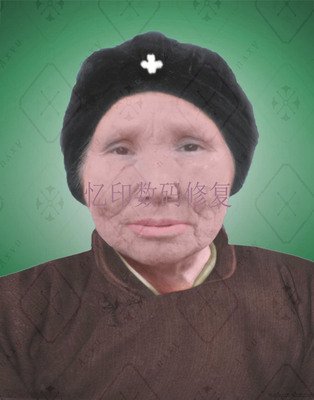

时光如箭,我们一个个茁壮成长,姥姥却老了,老了的姥姥很知足,享受着膝下十好几口人给她带来的天伦之乐。姥姥春节前还好好的,尽管85岁的高龄,可眼不花耳不聋,精神矍铄,一点也不像这么大岁数的人,还能帮着舅舅干些零活,春节前我们还照了个合影,照片中姥姥慈眉面目和蔼可亲,我还指着照片说,姥姥,你就是我们家的老佛爷,祝您老吉祥!喜得姥姥大笑。

可是姥姥说走就走了,一点预兆也没有,我简直不敢相信。家里人谁也不相信,姥姥也就是一个很平常的感冒,平时姥姥都不轻易吃药,都以为姥姥休息几天就好了,也没上心上去,姥姥在床上躺了六天,竟然悄然而去了,走得安安稳稳的。

等我急匆匆回到老家,妗子流着泪说,姥姥咽气前就只喊了你的名字,说东儿咋还没回来呢,说完就走了,带着遗憾和不舍。

送完姥姥最后一程,才恍恍惚惚想起很多事来。

记得春节前临回去,姥姥还问我,你们这么一走,啥时又能回来?现在想想,是不是冥冥之中,姥姥在给我暗示什么?因为一直以来,姥姥都知道,只要家里没大事,我们只有过年时才回家的。

是我们忽视了,不仅忽视了我们临走对姥姥说的话,还忽视了很多很多。譬如,忙着异地求学,忙着挣钱,忙着升迁……就算过年回去几天,也是来去匆匆,难得坐下来,好好陪姥姥说说话,只是在告别姥姥时才良心发现,一边愧疚,一边自我安慰,等明年,明年过年住下,好好陪陪姥姥,可从没兑现过。因为下意识里,总感觉姥姥身体健旺,精神乐观,以后有时间有机会专门陪她。而姥姥总是笑着对我说,年轻人忙,有自己的事,你们快忙去,不要管我……姥姥的明理,又为我恰当地找到了一个借口——为什么,为什么我们总有那么些忙不完的事?总有那么些亲朋好友应酬?总有……以至于无暇顾及姥姥的感受……可这一切,等到想起来,姥姥已经走了。

姥姥对我的关爱依旧愈久弥新,现在的家中无论是入冬的棉被,还是做菜的炒锅,亦或是洗脸的面盆,再更有那些生活中必须的虽不起眼,却又是必不可少的小物件,桩桩件件,几乎无时不在提醒我姥姥的存在,有时恍惚间甚至在想:当年的姥姥是不是早就意识到自己有一天的离开,而刻意地留下这种种爱的痕迹?

曾经听老人们说,对逝去的亲人的念想,要随着时间的过往,边想着边丢着,否则,亲人泉下有知也不能安宁。即便真有这样虚幻一说,我也丢不了对姥姥的念想,姥姥,您至今依然存在世上、存在家中、存在儿女心中的爱,让儿女们忘不了,且永生永世!

如今,奶奶走了,一切的记忆都已经变成了回忆。天国的姥姥,露出了笑靥,我又看到她温柔的、欣喜的目光。我微笑地注视着她,不觉睡梦中发出了“咯咯”的笑声。

初春的寒风,越刮越大,满地的野草发出了呜呜的悲鸣。姥姥,没有亲人的陪伴,您可曾害怕,可曾孤单?

姥姥,我来看您来了。你看,我给您带来了压咳嗽的冰糖,还带来了您平时不舍得吃的蛋糕和各种点心……

地头,几株苍老的柳树兀自立着,几处凌乱的坟冢,田野空荡荡的,与之相伴的只有那荒草绿树和白驹过隙般的时光,几只饥饿的老鸦在半空中盘旋。田野里刮来阵阵的冷风,绕着清冷的一座孤坟,孤零零地伫立在萧萧风中,如同姥姥生前孤独的身影。

远在天堂的姥姥,你好吗?