家父姓刘,讳字长清,生于1936年5月27日,卒于1996年5月27日,享年六十周岁。

说实在的,父亲一生不易。在我了解的家族史中,我知道父亲的出生极其贫寒。父亲的父亲,也就是我的爷爷,原先是个渔民,后来移居到岸上,以做木工为生。父亲很小的时候就给爷爷打下手了。那时候没有电锯,于是为了把巨大的圆木解剖成需要的板材,年幼的父亲不得不帮爹爹拉大锯。记得我小时候也跟父亲做过这活,真的很累,好在只是偶尔为之,并没有像父亲那样长年累月地做,要不然肯定也会像父亲那样落下腰肌劳损、腰椎间盘突出等一系列毛病的。

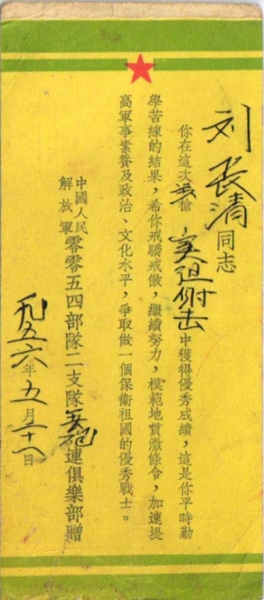

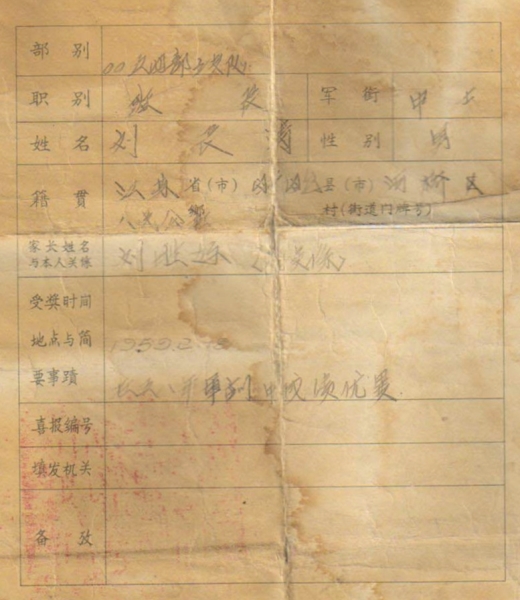

上世纪五十年代,已经成家的父亲报名参军了。他被分配到中国人民解放军零零五四部队,当了一名炮兵。几年军旅生涯,让身心疲惫的父亲改变了终身拉大锯的命运。父亲去当兵时,大哥已经出世了。按理说那时候家里正缺人手,真不知道觉悟不高的爷爷是怎么同意父亲去当兵的。不管怎么说,父亲的确去当兵了。从他保存的相关证明材料里可以看出,他在部队干得不错,不但入了党,还因训练成绩突出被提升为中士班长,成了那批同乡兵里的佼佼者。都说部队是个大熔炉,此话在父亲身上得到了很好的验证。是部队让父亲脱掉了一般农民身上普遍存在的胆小怕事、贪图小利等不良习性,这为他后来转业到省级机关工作奠定了基础;是部队为父亲扫除了文盲,让他成了可以读书看报写文章的文化人,让他成为了家族中他那一辈引以为荣的土秀才。

记得我很小的时候,村里识字人很少,于是脱盲(相当于小学毕业)的父亲便成了香饽饽,他除了做队里的会计,还兼职为乡亲们写信、写春联,当然还有一些与文化相关的事情。后来,等到我上了高中的时候,父亲就再也不用为这些事情劳神了,因为参加书画函授的缘故,我的毛笔字写得较好。也就是那个时候,我才意识到父亲的书法其实没有我印象中那么好,只不过是矮子里选将军,比那些大字不识一个乡亲们强些罢了。父亲当然也知道他儿子已经超过他了,于是主动退居二线,再有人来找他写信或者写春联时,他就会把我推荐出去,然后眯缝着他那双满含慈爱的眼睛在一旁观看。每当乡亲们拿着我给他们写得东西连声夸赞“不孬不孬”之际,父亲的脸上便会露出满意的笑容。我想,那该是他最得意的时候吧。其实他知道,那是大伙在变相夸赞他,因为我就是他的一件作品啊。

记得我很小的时候,村里识字人很少,于是脱盲(相当于小学毕业)的父亲便成了香饽饽,他除了做队里的会计,还兼职为乡亲们写信、写春联,当然还有一些与文化相关的事情。后来,等到我上了高中的时候,父亲就再也不用为这些事情劳神了,因为参加书画函授的缘故,我的毛笔字写得较好。也就是那个时候,我才意识到父亲的书法其实没有我印象中那么好,只不过是矮子里选将军,比那些大字不识一个乡亲们强些罢了。父亲当然也知道他儿子已经超过他了,于是主动退居二线,再有人来找他写信或者写春联时,他就会把我推荐出去,然后眯缝着他那双满含慈爱的眼睛在一旁观看。每当乡亲们拿着我给他们写得东西连声夸赞“不孬不孬”之际,父亲的脸上便会露出满意的笑容。我想,那该是他最得意的时候吧。其实他知道,那是大伙在变相夸赞他,因为我就是他的一件作品啊。

上世纪五十年代末,父亲转业到了江苏省地质局地质矿物学研究所工作。对于一个生活在苏北的农村人而言,进趟大城市尚属不易,更别说留在南京这样的省城工作了。可以说父亲能有幸留在南京工作,那真可以说是鲤鱼跳龙门的大好事。我想父亲那时也应该是欢欣鼓舞的,毕竟这样的机会可遇而不可求啊。在省级机关里,父亲成了一名吃公家饭的公职人员,享受着公费医疗等一系列让农村人望尘莫及的良好待遇。

可是,好景不长,那时我们伟大的祖国遭遇了百年不遇自然灾害,还有那个时期的大跃进运动,全国上下都在执行以牺牲农业而去盲目发展工业的错误决策,导致了全国性的粮食短缺和饥荒。有统计资料显示,1959年至1961年短短的三年时间里,中国大陆就有数千万人被活活饿死。也就是在那个特殊时期,为了支援农村建设,同时也是为了缓解国家的经济压力,作为一名中共党员,父亲积极响应党的号召——到农村去,到最艰苦的地方去,他放弃了那份令人羡慕的省级机关工作,毅然决然地加入到下放农村的滚滚洪流之中。就这么,终点又回到起点了,他又变成了一个地地道道的农民。

可是,好景不长,那时我们伟大的祖国遭遇了百年不遇自然灾害,还有那个时期的大跃进运动,全国上下都在执行以牺牲农业而去盲目发展工业的错误决策,导致了全国性的粮食短缺和饥荒。有统计资料显示,1959年至1961年短短的三年时间里,中国大陆就有数千万人被活活饿死。也就是在那个特殊时期,为了支援农村建设,同时也是为了缓解国家的经济压力,作为一名中共党员,父亲积极响应党的号召——到农村去,到最艰苦的地方去,他放弃了那份令人羡慕的省级机关工作,毅然决然地加入到下放农村的滚滚洪流之中。就这么,终点又回到起点了,他又变成了一个地地道道的农民。

对于这件事,直到现在还有许多人在为父亲当年的决定而抱屈,他们认为如果当年父亲不主动报名下放农村,那么他现在肯定是省级机关的大干部了。这话的确有点事实基础,因为后来他手下那些躲在或者说赖在城里硬是没有下放农村的同事,如今一个个都戴上了科长、处长之类官帽。当然,父亲如果当初真的留在了城里,我们全家现在也都应该是省城的人了。相对而言,我们兄妹几人也肯定都比现在更有出息。但是,父亲毕竟做出了那个改变其个人以及整个家庭命运的决定,成了地地道道的农民,这难道就是所谓的“时也运也”?对于这个问题,起初我也是对父亲有点看法的,可如今我倒是有另外的想法了。我认为当时父亲之所以能做出这样的选择,那是必然的,也是正确的,因为他就是这样一个人,在集体利益与个人利益发生冲突时,他从来不去计较个人得失,似乎只有这样才能证明自己是共产党员。再者而言,在当初那个特殊年代里,许多在校学生都被一股莫名的狂热情绪鼓动得上山下乡了,像父亲这样接受了多年教育的铁杆共产党员,又怎么可能不加入这股滚滚洪流呢?!

关于父亲是真正共产党员的例证比比皆是,这里暂举一例说明。

我的老家在一个叫打石山的小地方,尽管那里土地贫瘠,物产匮乏,但是却依山傍水,水陆交通都很便捷,正因如此,上世纪七十年代末,当地政府因地制宜在那里投资兴建了一座小水泥厂。因为是乡镇企业,作为地方最高行政机构的乡政府自然就想用哪块地就用哪块,根本就没有履行正规的用地审批手续,也根本不削与老实巴交的农民们协商。用句现在时髦的话,那便是“我的地盘我做主”。我们那个生产队本来就人多地少,被水泥厂这么一占,土地就更少了。土地被征用了,可是却没有一点说法,这怎么行?那些可都是乡亲们赖以活命的基本粮田啊!无可奈何之下,走投无路的乡亲们就来找见过大市面的父亲,请他出面带头讨个说法。

记得当时父亲有个绰号——迷盹。对于为什么叫这么个绰号,我认为大致是这么回事,这个绰号跟迷糊、随和应该是同义词,事实上这正是父亲为人的真实写照。你看他平时没什么脾气,整天乐呵呵的,阿弥陀佛,谁也不得罪,整个一个老好人。但是就是这么一个“迷盹”人,当乡亲们为了争取自身的利益而请他出面时,他的军人本色就立刻彰显出来,再也不是什么老好人了。只见他写好上访材料(联名信)后,立即找来手扶拖拉机(那个时代最好的交通工具)带领乡亲们直奔县城而去,他们的目标就是县委县政府,目的只有一个——告状。据说他们的集体上访起初县里并没重视,但是后来见父亲又带人到市里告状去了,县政府那帮老爷们真的就急了,因为他们知道如果再不处理,这帮“刁民”就可能去省里、乃至中央上访了,这样一来事情就闹大了。于是,为了稳定大局安抚民心,县里赶紧出面把矛盾各方聚拢到一起“协商解决”问题。常言道:人无头不走,鸟无头不飞。因为知道父亲是村里的灵魂人物,负责调解此事的负责人盘算着只要把父亲摆平,其他人也就不再闹腾了,于是就由乡里的党委书记亲自出面找父亲“谈判”,当时许诺的条件是,只要父亲同意不带头闹事,乡里就安排父亲进厂看大门抑或安排别的工种,并且还可以安排我二哥进厂上班。不要小看这个条件,在当时那个特定的历史环境里,能够进厂上班拿工资,那可是一件非常不容易的事。

面对如此大的诱惑,父亲没有动摇为乡亲们办事的信念,当时他就一口回绝了书记的好意,并且明确告知那位书记大人,如果乡政府不答应村民们提出的“给村民家里通电(当时村里家家户户都还在点煤油灯)、免除部分公差勤务、安排富余人员进厂上班”等条件,他还要继续带领大家上访。父亲此言气得那位领导七窍冒烟,他曾恶狠狠地责问父亲:“答应村民们这些条件,你有什么好处?”父亲的回答却很淡然:“只要大家的心愿满足了,我个人什么好处都不要!”见我父亲如此“冥顽不化”,乡里只好满足乡亲们提出的若干条件。当然,因为生气,父亲一直没得到任何好处。

面对如此大的诱惑,父亲没有动摇为乡亲们办事的信念,当时他就一口回绝了书记的好意,并且明确告知那位书记大人,如果乡政府不答应村民们提出的“给村民家里通电(当时村里家家户户都还在点煤油灯)、免除部分公差勤务、安排富余人员进厂上班”等条件,他还要继续带领大家上访。父亲此言气得那位领导七窍冒烟,他曾恶狠狠地责问父亲:“答应村民们这些条件,你有什么好处?”父亲的回答却很淡然:“只要大家的心愿满足了,我个人什么好处都不要!”见我父亲如此“冥顽不化”,乡里只好满足乡亲们提出的若干条件。当然,因为生气,父亲一直没得到任何好处。

水泥厂的规模不断扩大,我们生产队的土地就不断被征用,而因为一直没有给予村民们合理赔偿,父亲就一直负责跟厂方“斗争”。记得有次为了阻止水泥厂非法用地,前去工地阻止施工的父亲与水泥厂厂长架起胳膊干了起来……后来,在父亲坚持不懈的努力下,水泥厂不得不逐一满足村民们“厂带队,免公粮”等一系列合理要求。村里很多人家都在此过程受益了,但是因为记恨父亲,我们家不管在招工方面,还是其它什么优惠政策方面,都没得到些许好处。对此,作为被株连的子女,我们都对父亲很有意见。我们曾不止一次地劝说父亲不要太较真,因为他带头上访,就等于在跟政府唱对台戏,我们这些做子女的就会在无形中受到牵连。还有,我们发现有些素质不高的村民过河拆桥,见利忘义,他们在遇到难题的时候会把父亲推到前台,而一旦达成协议,分享胜利果实时,几乎没人会想到还有一个人为此付出了太多的代价。非但如此,甚至还有在背后说父亲的坏话。对于这些,父亲总是坦然面对。他经常对我们说,作为一个党小组组长,他不能做那些没良心、让人戳脊梁骨的事。

其实无论哪级领导,大家都知道父亲没有私心。他跟政府唱反调,完全是为了我们那个生产队的全体村民的利益,并无半点私心杂念。正因如此,他老人家去世时,那位曾经与他发生过严重冲突的水泥厂领导不但派人送来花圈表示悼念,还曾语重心长地对我说,他钦佩家父的为人,说他才是真正的共产党员。末了该领导还由衷感慨道:唉!只可惜现在像老刘这样的党员太少太少了……

其实无论哪级领导,大家都知道父亲没有私心。他跟政府唱反调,完全是为了我们那个生产队的全体村民的利益,并无半点私心杂念。正因如此,他老人家去世时,那位曾经与他发生过严重冲突的水泥厂领导不但派人送来花圈表示悼念,还曾语重心长地对我说,他钦佩家父的为人,说他才是真正的共产党员。末了该领导还由衷感慨道:唉!只可惜现在像老刘这样的党员太少太少了……

回到农村后,迫于生计,父亲重操旧业——他除了继承了爹爹的木工手艺,还依靠在部队学的理发手艺,走村串户给乡亲们理发挣点口粮。那时大伙理发都不用给钱,到年底筹点粮食给父亲就算完事了。就这小事,文革时候,父亲还被那些丧心病狂的、或者是害了红眼病的人揭发,被强行扣上了投机倒把的大帽子,挨了不少的批斗。听说因为派别斗争,父亲的腿都被对立面打断了,幸好救治及时,要不然即便不死,起码也会变成瘸子,落下终身残疾。

父亲是个乐天派,整天乐呵呵的,再苦再累,也总能保持一种乐观的态度对人对事。父亲喜欢交友,似乎五湖四海,到处都有他的朋友。他经常告诫我们要广交朋友,说什么一个篱笆三个桩,又什么多个朋友多条路,等等,听上去似乎很有道理。我想,我们兄弟三人应该都是受了父亲的影响,不然也不会一个个都性格外向,好朋好友。母亲是那种贤妻良母型的家庭主妇,只要家里来客人了,她总会想尽一切办法置办酒菜招待客人。家里舍不得吃的东西,也要拿出来招待客人,这就是母亲的待客之道。母亲说,家里人吃什么都行,来人了可不能塌场,要不然就会被人家看不起的。父亲的热情好客,母亲的贤惠勤劳,让很多人都愿意来我们家做客。因为家里三六九来客人,于是庄邻们便戏称我们家是开流水席的。

农村实行土地承包责任制以后,市场也随之放开了。一直被呆板错误的社会制度束缚住手脚的父亲,终于迎来了他生命里的春天。无农不稳,无商不富。深谙此道的父亲一直想方设法去做生意。他曾炸过油条、糖糕;开过饭店、旅馆;代销过沙发、海鱼;还曾贩卖过树木、芦苇;甚至还倒腾过古钱币、电子表等,总之,只要听说可以赚钱,他就会去尝试。虽然这些所谓的生意最终因为缺少资金等原因都没有什么大的起色,但是我们家却成为当地最早住进大瓦房的冒尖户之一。大伙都夸赞父亲有本事,我觉得也是,因为毕竟我们的生活质量相对于一般庄户人家而言,的确是高了许多。如今,我的同学王克友只要聊起那段岁月,就会想起在我们家蹭饭的事。他说,那时他很羡慕我,觉得我们家生活非常好。而他所谓好的主要标志是我们家经常有肉吃,而当时他们家却是很难吃到一顿肉的。

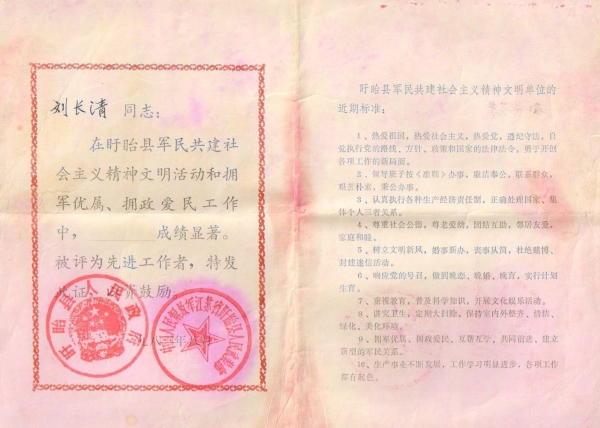

父亲还曾与亲戚联手创办过一家水泥制品厂,他也由此成为了远近闻名的致富能手,受到县、乡两级政府的表彰,事迹也上了《新华日报》等媒体。后来,乡里发现他是个能人,就把他请到乡民政办的福利厂做了营销副厂长。

父亲还曾与亲戚联手创办过一家水泥制品厂,他也由此成为了远近闻名的致富能手,受到县、乡两级政府的表彰,事迹也上了《新华日报》等媒体。后来,乡里发现他是个能人,就把他请到乡民政办的福利厂做了营销副厂长。

也就是在那个时候,年过半百的父亲因为年幼时干粗活落下的病根子终于发作了。先是腰酸腿痛,接着就是坐骨神经痛。到扬州武警医院一查,完了,腰椎间盘突出,很严重,骨刺几乎从上到下长满了他的腰椎。因为一则担心手术不成功会导致瘫痪,二则当时家里也没有足够供他住院治疗的的闲钱,于是他并没有听取医生的建议及时对病兆进行手术清除,他只是采取了保守治疗——买点止痛药(膏)缓解症状。

所谓“养病如养虎”,大约一年后,父亲终于彻底病倒了——他瘫痪在床了。这个时候,无论如何也不能再拖延了,于是我们赶紧把他老人家送进了医院。由于他腰椎的病兆实在严重,一次手术难以清除,只好采取分期手术的方式予以治疗。第一次手术时,当医生把父亲的腰椎从背部切开后,发现他的腰椎不但长了骨刺,另外还患有骨结核。既然如此,那就慢慢治疗吧。我清楚的记得,父亲前后做了三次手术,受尽了折磨。

印象最深的是最后一次手术。那天上午,父亲刚进入手术室不到半个钟头,护士就出来叫我们把父亲推出来,并且说准备后事吧。当时我们都懵了,怎么会这样?怎么会这样?好端端的一个大活人,怎么转眼间就要阴阳两隔了?我们绝对不能接受这个事实。于是我们就找院方理论,强烈要求给个合理的解释。院方的解释是,因为切开父亲的后背,发现骨结核已经快把其腰椎全部腐蚀了,根本没办法手术了。见我们不相信,医院只好先让父亲回病房观察,说什么要是能苏醒过来就有救,醒不过来就拉倒吧。

当父亲腹腔中的血水被一壶壶抽出之后,当时间分分秒秒慢慢度过了艰难的三天之后,昏迷的父亲终于在亲人们的焦急等待中苏醒过来。后来,一个好心的护士悄悄地告诉母亲,其实那次手术是失败的,因为主刀医生的不小心,把父亲腰椎上主动脉割断了,医生见血流不止,这才慌忙在父亲的肚子里塞了团纱布,然后匆忙将伤口缝合,通知家人准备后事。原来如此!这些禽兽不如的混账医生,竟然敢隐瞒事故,企图推卸责任,这还了得?!见我们兄妹几人要去找主刀医生麻烦,我的一位姑爷出面说情了,他说那天给父亲主刀的欧阳主任是他的亲戚,我们要是去闹,那么作为医院骨干的名医,他不但名誉受损,还可能被卫生局处理,后果严重。这时,那个复姓欧阳的主刀医生也叫人前来谈和,承诺不但免收我们拖欠的部分医药费用,还将免费给我父亲再动次手术。既然如此,那还怎么闹呢?于是这个本来很严重的医疗事故,就这么在“人情人面”的背景下大事化小小事化了最终被“和谐”了。听母亲说,塞在父亲腹腔里的那团纱布,七天后取出来时,已经被沤成一团黑乎乎的脏布了。

父亲的命总算是保住了,但是他那孱弱的身躯却再也不能手术了。出院之后,他就一直在家休养。因为毕竟没有彻底清除病兆,父亲的病根依然存在,就这么时好时坏,在近十年的时光里,他几乎一大半时间是卧在病榻上度过的。病魔打垮了父亲的意志,让本来非常坚强的他不得不经常因疼痛而呻吟,听着实在让人揪心。为了不影响我们的正常生活与工作,母亲独自一人承担了照顾老父的重任。只要听说哪里的医生手段高明,不管是大雪纷飞的寒冬,还是烈日炎炎的盛夏,母亲都会用平板车拉着父亲前往求医问药。难怪知情者都说,要不是母亲,父亲恐怕早就到另外一个世界去了。

古诗有云:春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。农历1996年5月27日,在与病魔搏斗了十年之后,多灾多难饱受折磨的父亲终于撒手人寰。父亲生于农历1936年5月27日,卒于六十年后的同一天,人生六十花甲子,正好一个轮回,一天不多,一天不少,为何如此巧合?难道这是天意?对此,我很茫然。其实,对于父亲的去世我没有太多的悲伤,因为我觉得去世对于饱受病痛折磨的父亲而言,或许是一种解脱。但是看着父亲那原本又白又胖的躯体,变成了去世时骨瘦如柴的凄惨模样,我还是悲从中来,不禁潸然落泪。此时,我突然想到了这么一个词——蜡尽油干!是的,父亲真的如同一根点燃的蜡烛,在奉献了他全部的光和热之后,只剩下些许暗淡的灰烬,苟延在晦暗的烛台之上了。

父亲,您知道吗?虽然您已离开我们多年,但是我们并未曾忘记您的音容笑貌。往事历历在目,我们永铭心间。在人世间,你吃了太多的苦,受了太多的罪,愿您老人家在另一个世界里远离病痛苦难,永远富足安康!果真如此,我们做子女的心中也就少些愧疚了。